犬猫への深い愛情でドキュメンタリー制作、山田あかね氏が描く「命に向き合う強さ」

2020年5月10日(日) マイナビニュース

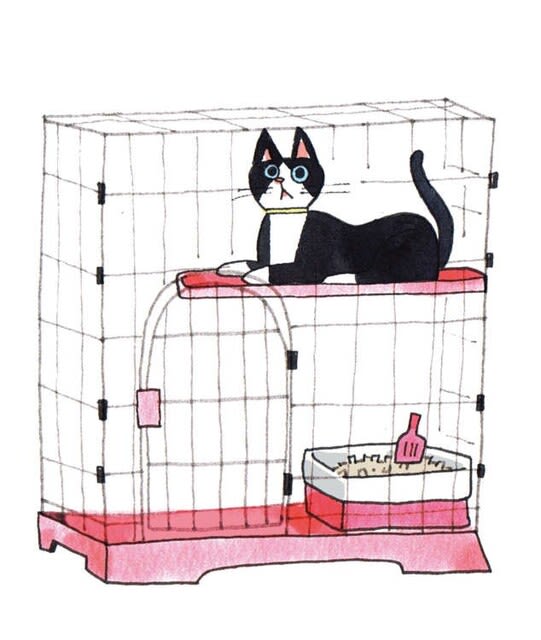

■きっかけはボロボロになった愛犬の死

フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00~ ※関東ローカル)では、野良猫や捨て犬など飼い主のいない動物の治療を積極的に行っている獣医師・太田快作さんと愛犬・花子の日々を追った『花子と先生の18年 ~人生を変えた犬~ 前編』を10日に放送する。

構成・演出・プロデューサーの山田あかね氏は、これまで犬や猫をテーマにしたドキュメンタリー作品を数多く手がけてきた人物。

このジャンルを追い続ける背景や、犬猫への深い愛情をリモート取材で聞いた――。

愛犬のハル&ナツと山田あかね氏(提供写真)

■獣医師は犬と飼い主の両方を診るもの

山田氏が、犬猫のドキュメンタリーを取材するようになったきっかけは2010年、自身の愛犬の死だった。

「病気になってしまい、どんなにお金をかけても助けてあげようと思って、東京で一番高いと言われる病院に連れて行ったり、最高の手術ができると聞けば病院を4つくらい転院したりしたんですけど、1カ月でボロボロになって死んでしまったんです」(山田氏、以下同)

その事実に衝撃を受けた山田氏は、国立大学の獣医学部に解剖所見を出してもらい、英訳して、動物愛護の先進国と言われるイギリスに飛び、ロンドンで最高と言われる獣医に見せ、何が間違っていたのかを聞いた。

「そしたら、『日本の動物医療は進んでるから何ひとつ間違っていない。ただ、唯一間違っていることは、獣医師たちのあなたに対する態度だ。あなたが犬を失うことでここまで落ち込む人間であれば、こんな医療をする前に、あなたの心のケアをすべきだった。獣医師は犬と飼い主の両方を診るもの』と言われて、それで考えが変わったんです」

これを機に、イギリスの動物保護施設などを取材し、日本で保護団体を設立することも考えたというが、「長年テレビを作ってきたので、メディアを通して多くの人に現状を見せて、犬猫が少しでも生きやすい世の中になるように発信していきたいと思ったんです」と、15年に映画『犬に名前をつける日』を制作・監督し、現在に至る。

■犬の向こう側に必ず人間がいる

18年に『ザ・ノンフィクション』で放送され、多頭飼育崩壊の問題に取り組む団体を追った『犬と猫の向こう側』で、放送文化基金賞の優秀賞を受賞した際、「犬猫モノに対しては、どこか軽く見られていると思っています」と語っていた山田氏は、ポリシーを持ってこのテーマの取材に臨んでいる。

「私は、犬や猫のかわいさだけを撮ってるんじゃなくて、その周りにいる人間を映しています。特に犬は、2万年前から人間のそばで生きてきたと言われているので、犬を撮るとその向こう側に必ず人間がいて、その人間が見えてくるんです。今回も、花子はもちろんかわいいけど、太田さんの命に向き合う強さや、少しお茶目な人柄を中心に描いています」

太田さんは「獣医師が動物保護の先頭に立つべき」と考え、休みの日のほとんどで、野良猫の避妊去勢手術に出かけたり、福島の被災動物を治療したりしている。

それを知った山田氏は「とにかくすごい人がいると思ったら、すぐ取材するようにしています。今回は『ザ・ノンフィクション』で放送されますが、この企画を出す前から撮ってますからね」と明かす。

その方針は、東日本大震災で被災した犬が幸せになっていく過程を追ったドキュメンタリー番組を制作した際の経験から。「NHKで放送することが決まったんですが、打ち合わせをしている間に、その犬が死んでしまったんです。結局、亡くなってしまったことをテーマに番組を制作したのですが、放送枠を待ってると何が起こるか分からないので、『迷ったら撮る』というのを決めています。無駄になってしまうこともいっぱいあるんですが、意外となんとかなるんです(笑)」

■殺処分される犬たちに涙止まらず…

現在、自身は2匹の愛犬を飼っているが、いずれも動物愛護センターから引き取った保護犬だ。

「2012年に千葉の愛護センターを初めて取材したんですが、殺処分されてしまう部屋などを見て悲しくてしょうがなくて、ずっと泣いてたんですよ。そしたら、保護団体の方に『あなたが泣いても助けられないんだよ。1匹でも洗ってみなさい』と言われて、実際に“最終部屋”にいた子を洗ってみたんです。そしたら、その子が私に懐くようなふりをしてきたので、洗い終わったときに『すいません! 私、この犬もらいます』とお願いしたんです」

その懇願に対し、「1匹洗っただけで、そういう衝動で犬をもらう人が一番悪い」と怒られながらも、検査や自宅環境などを精査された上で、無事飼えることになったのが1匹。もう1匹は、広島の愛護センターから引き取ったのだという。

今回の番組で、太田さんは花子の存在について「僕のすべて」と言っているが、山田氏に同じ質問をぶつけてみると、「私も、すべてかもしれませんね」と回答。

「前の犬が死んだときは、一緒に死のうとか思っちゃいましたからね。親が死んだときよりも悲しかったくらいで、ある女優さんのマネージャーさんに紹介された霊媒師に見てもらったら、『犬が死んだくらいでそこまで落ち込むというのは、あなたのこれまでの人生が間違ってからでしょう』なんて言われて、さらに落ち込んだりしましたから(笑)」

■「思いを込める」石田ゆり子のナレーション

今回、ナレーションを担当する女優の石田ゆり子も愛犬家として知られ、『犬と猫の向こう側』に続いての起用となるが、「読んでいるときに思いを込めてもらえるので、すごく良かったですね」と信頼を寄せる。

ロンドンの獣医師に会いに行った際は、番組ロケでもないのに「私の犬がなぜ死んだのかを究明する番組を作ってるつもりで付き合ってほしい」とコーディネーターを雇い、番組1本分の費用をかけたほど、犬に対して深い愛情を持つ山田氏。

そんな彼女が取材した今回の『ザ・ノンフィクション』は、2週にわたって放送されるが、10日放送の前編の見どころを聞くと、「太田さんという動物の命に対して本当に真摯(しんし)に向き合う人の地道な活動を、丁寧に撮ったつもりなので、そこを見てもらえたらと思います」と話している。

山田あかね

東京生まれ。早稲田大学卒業後、テレビ制作会社勤務を経て、90年からフリーランスのテレビディレクターに。現在は(株)スモールホープベイプロダクション代表。『ザ・ノンフィクション』では、『1000匹の猫と寝る女』『お金がなくても楽しく暮らす方法』『会社と家族にサヨナラ ニートの先の幸せ』『犬と猫の向こう側』などを制作し、『むっちゃんの幸せ~福島の被災犬がたどった数奇な運命~』(NHK)、『家族になろうよ』(NHK BSプレミアム)など、犬猫をテーマにしたドキュメンタリー番組を手がける。『犬に名前をつける日』(キノブックス)、『犬と猫の向こう側』(扶桑社)などの著書もあり、映画『すべては海になる』(10年)、『犬に名前をつける日』(15年)では監督・脚本を務める。

中島優

動物保護の先頭に立つ獣医師、18年連れ添う愛犬が突然倒れ…

2020年5月8日(金) フジテレビ ドキュメンタリー

フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00~ ※関東ローカル)では、獣医師・太田快作さんと愛犬・花子を日々を追った『花子と先生の18年 ~人生を変えた犬~ 前編』を、10日に放送する。

一緒に病院へ出勤する太田快作さんと花子=フジテレビ提供

出会って18年になる、東京・杉並でハナ動物病院の院長を務める太田さん(40)と花子(18)。

太田さんは獣医学部の学生のとき、花子を青森の保健所から引き取った。

それがきっかけとなり、人間の犠牲になる動物の命について、深く考えるようになった。

当時、獣医師になるためには「外科実習」という生体を使った動物実験が行われていたが、太田さんは拒否。

欧米の大学で一般的な「動物実験代替法」によって、単位を取得した。

これは、かなり異例のことだったという。

現在、太田さんは、野良猫や捨て犬など飼い主のいない動物の治療を積極的に行っている。

「獣医師が動物保護の先頭に立つべき」と考え、福島で被災した犬と猫や外国人の保護団体が保護した猫などを治療しているのだ。

休みの日は、ほとんどを動物保護にあてる。

千葉へ野良猫の避妊去勢手術へ出かけ、埼玉では犬71匹の多頭飼育崩壊現場へ行き、手術を行うなど、365日24時間を動物に捧げている。

そんな太田さんにとってかけがえのない存在が花子。

人間なら100歳近い高齢で、一緒に病院に出勤し、診療中も花子を見守っている。

花子は病院のアイドル犬でもあり、看護師や患者から愛されていた。

するとある日、花子が突然倒れた。

高齢のため手術をすることはできない。

病院での診療を続けながら、花子の介護を始める太田さん。

その献身的な日々を、女優・石田ゆり子のナレーションで追っていく。

(C)フジテレビ

※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

私どもの地域ではテレビチャンネル数は多いにもかかわらず残念ながら放送されません。

単なるバラエティー番組が多いな~という印象を受けます。

なので、テレビを観るのはニュースやドキュメンタリー番組が大半です。

このような心に残るドキュメンタリー番組をもっと取り上げるべきではないでしょうか・・・

(byぬくもり)

![]()