何時もこのブログを覗いて頂き、かつ貴重なコメントを頂戴している F'Trackさんから昨日のブログに対して次のような質問を頂きました。コメントにはコメントでお答えすべきかと思いましたが、写真があった方が都合がいいので、ここでお答えさせて頂きます。

質問内容は以下の通りです。

『素朴な質問ですが、端面保護のアルミアングルを板の曲線部分に沿わせるにはどのような工夫があるのですか?天面側に細かな切込みを入れカーブに沿わせていくのですか?それにしても綺麗に仕上げるには大変な作業だと思います。又天板にアルミを固定する方法は?』

ではお答えします。

アルミアングルを使うのは、天板の耐候性を向上させる為にリノリウム等のシートを貼った時の端末押さえが主目的です。それを使うのは開放された3方向だけで、岩に面した端末には当初から付ける積りがありません。その理由は、ベニヤの端面が見えない事の他に、雨水が流れ難くなるからです。(天板は岩側に3度傾斜させ、雨水を岩に沿わせて流す構造になっています。)

以上で質問の大半はお答えした事になるかもしれませんが、アルミアングルを使う3方向の処理をどうするのか、次の写真をご覧下さい。

こちらはレールがストレートの方です。未だ仮止めの状態なのでプラスネジを使いましたが、最終的には次の写真のようなコンクリート用の釘を使う予定です。このほうが少しでも実在的な感じがします。

コンクリート用の釘を使った状態をテストピースで再現してみました。余り目立ちませんし、最終的にはアルミアングルも含めて天板と同色塗装する予定です。

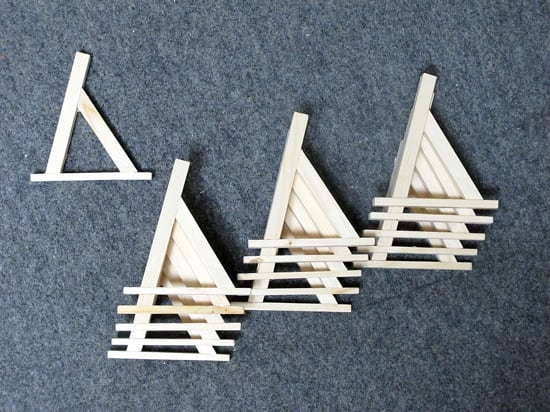

こちらはカーブレール(R1)の方です。15度刻みに支柱を立てましたのでこのような形になりました。カーブにしたほうが良かったかも知れません。

次に岩側の端面は大丈夫なのか? との心配もあろうかと思いますので、コンパネの経年変化についてお話しておきます。

この写真の手前は今回天板用に購入したコンパネの残りです。奥にあるのは私が庭園鉄道を思い立った2年半前に、石積み風二重橋やティンバー・トレッスルを作るのに型やゲージとして使ったコンパネです。以後無塗装のままで、軒下に置き風雨に曝されて来ましたが、さしたるダメージもありません。

よって、当初皆さんからご心配頂いた様な事には、ならないと考えていました。

申し遅れましたが3年先には花咲爺さんは80歳を過ぎます。それより長持ちしても困るのです。(笑)

念のためコンパネの塗装面もお見せしておきます。こちらは色々な事に使って汚れこそしていますが、端面の状態はしっかりした物です。

そうそう言い忘れていましたが、天板も支柱も当初のパールホワイトから少し色の濃い方向( パールホワイトに少し黒を追加 )に変えて見ました。私の感じではもう少し濃い方向に変えても良いかな?と思案中です。ご意見歓迎します。