昨年の話ですが、12月19日に徒手医療協会主催で

大阪にて「歩行機能の回復:評価と修正 骨盤~下肢の徒手的臨床 」

をテーマに講義をさせていただきました。

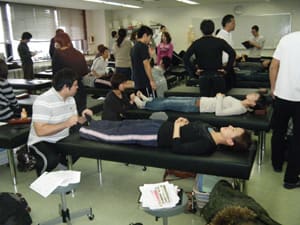

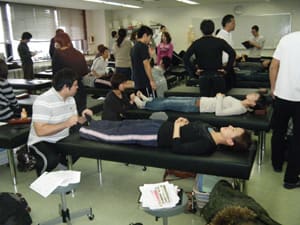

この日は60名弱の参加を頂き、非常に賑やかな会となりました。

2月11日(祝)に東京でも同じテーマで開催いたします。

ご興味をお持ちいただけたら是非一度ご来場ください。

「歩行」というと、通常とてもむづかしいお話になりがちなテーマですが、

「機能障害」という徒手医学の切り口で読み解くと、

意外に簡単に理解できるのだから不思議です。

常々、臨床において役立つのは「複雑なロジック(理論)」より「シンプルなロジック」だと考えている

私がお話したから「簡単な話」になってしまった可能性も否めませんが…

この日の内容は、「歩く」準備として最低限必要と考えられる介入をまとめてご紹介させて頂きました。

詳細は、

<午前の部>

○フィードバック制御と反射の理解

(身体の「うごき」はどのようにコントロールされているかといった話)

○反射と促通の理解

(徒手医学における治療手技に、神経の反射や促通という現象はどのように応用されているのかといった話&実験)

脊椎をつなぐ靭帯へ刺激を送ると、その靭帯に散りばめられた機械受容器が刺激を受取り、

拮抗筋のバランスが短時間で変化します。

この写真では、関節モビリゼーションという技法の神経生理学的効果を体験して頂きました。

モデルになっていただいてこの先生の場合は、ほんの数十秒の介入で

「スパッ!」と反りかえることができるようになりました。

○オーバーフロー効果:活性化と抑制

(反射と促通が筋膜の連続性を通じて波及してゆく現象のお話&実験)

この写真は、足の指を曲げてもらい、それに対し抵抗を掛けることで、

背面の筋肉たちがその働きを強め、より大きく反ることができるようになる!

といった「オーバーフロー効果」を体験するための実験の場面です。

こちらは「抑制のオーバーフロー」とでも申しましょうか、

脛骨内側後面の筋肉を緩めることで腸腰筋や頚部の深層筋群が

緩んでゆく現象を通じて、筋膜の連続性とそのつながり合い(相互の影響)

の強さを体験していただいている場面です。

○脊柱と骨盤を支える「インナーユニット」と「アウターユニット」の理解

(アウター:対角の手脚を仙骨を境につながる筋膜たちの存在とその働き

インナー:腹部内臓を取り囲むように連なる筋膜の存在と働き

についてのお話&実験)

○前屈・伸展・回旋における全身の関節における連合運動の理解

(各関節の自然なつながりあいのお話と実験)

全身の伸展運動では、手脚はどのように連動して動くのか?の実験(体験!?)風景

全身の回旋の際に骨盤はどのように連動しているのか?の実験(体験!?)風景

<午後の部>

○下肢機能の正常化

マッスルエナジーテクニックによる腸腰筋のリリース

同じく股関節伸展筋群のリリース

○骨盤の捻転運動における機能の正常化

皮膚や仙骨上の靭帯に散在する受容器と呼吸を利用した介入手技

○胸郭の捻転運動における機能の正常化

歩行時に胸部の質量中心を滑らかに左右移動できるように、

胸郭のモビリゼーションを紹介している場面です。

○立位にて、それらの機能の統合

○片麻痺歩行への介入例(動画の上映)

以上です。

途中、ぎっくり腰の患者さんが出現するなどのアクシデントもありました(ちゃんと治療もしました)が、

昨年の締めくくりとして申し分のない、非常に濃密な一日となりました。

あ、アクシデントに関しましては後日、ページを割きたいと思います。

以下の写真は、補助講師を務めてくれた先生方です。

前日夜遅くまで、綿密な打ち合わせ⇒技術確認に時間を割いていただき

当日も素晴らしい指導力を発揮していただきました。

おかげさまで実力以上によい講義ができました。

ありがとうございました!

来月も頑張ります!

<補助講師を務めてくれた”素敵な仲間たち”>

向かって一番左が

小藤 拓也(ことう たくや)先生:さくら整骨院院長 加圧インストラクター

小藤先生は今年の5月にメディカルコンディショニングジムを、

そして10月よりリハビリデイをスタ-トされます。

向かって一番右が

井澤 俊夫(いざわ としお)先生:ひよこ整骨院院長 茨城県稲敷市江戸崎甲3567-1ファミリータウン内

左から二番目が

村椿 隆太(むらつばき りゅうた)先生:とよたま手技治療院 副院長

そのまた隣が

大村 潤平先生:とよたま手技治療院 スタッフ

せっかくなので私も。

一番右です。

古川 容司(ふるかわ ようじ):とよたま手技治療院 院長

」とご質問を頂きましたもので

」とご質問を頂きましたもので