長野県「上高地」は宿泊して楽しむべし

travel.co.jp

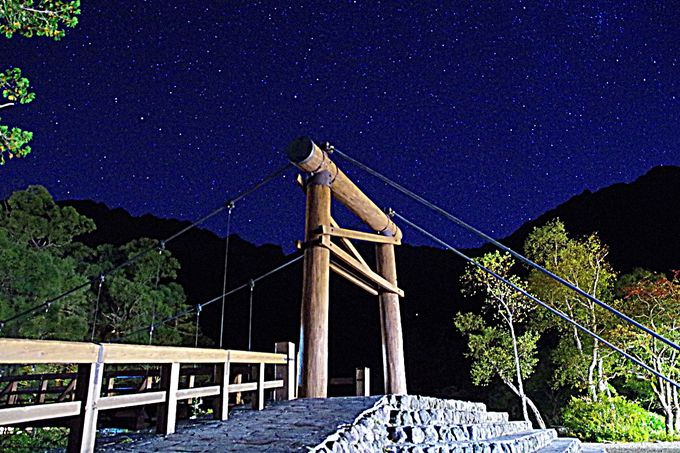

上高地の星空はまるで大自然のプラネタリウム

上高地での星空観賞および撮影では、河童橋周辺のホテルに宿泊するのが便利です。なぜな

ら河童橋は上高地のシンボルで、写真撮影に於いても河童橋を入れてこそ一目瞭然に上高地の風景とわかるからです。天候に恵まれれば、上高地の夜空は大自然のプラネタリウムのような満天の星空が広がります。

写真:モノホシ ダン

地図を見る上高地は標高約1500mのところにあります。それだけに秋の上高地の夜間は気温がグッと低下します。星空撮影ではダウンジャケットに手袋および使い捨てカイロなどの防寒具は必需品です。写真は約90分間のライブコンポジット撮影で、北極星を中心とした星の軌跡を撮ったものです。

大正池までの早朝ウォーキングに出かけよう!

写真:モノホシ ダン

地図を見る星空撮影で楽しんだあとは、翌日、朝食前に早起きして大正池までの早朝ハイキングを楽しみましょう。大正池までは徒歩で片道約60分です。大正池からの帰りは大正池バス停から上高地まで戻りましょう。写真のように早朝の河童橋の上でニホンザルに出会うことも。ほかに上高地ではツキノワグマなどの野生動物も出没するので、注意が必要です。

写真:モノホシ ダン

地図を見る大正池では風がなく水面が穏やかであれば、鏡のように映りこんだ焼岳の姿を撮影することができます。思わず見とれてしまう美しい光景です。

写真:モノホシ ダン

地図を見る水面への映り込みでは穂高連峰も素晴らしい眺めです。とても清々しい空気に包まれた上高地の早朝ハイクはおすすめです。ハイキングを楽しんだら大正池バス停から上高地に戻りましょう。上高地までは約15分です。上高地へのバスは日中は約20分に1本の間隔で運転しています。

写真:モノホシ ダン

地図を見る上高地に宿泊するなら「ホテル白樺荘」をおすすめします。上高地を象徴する吊り橋「河童橋」のすぐたもとにあり立地条件も抜群。お部屋は眺望指定でぜひ「穂高側」の部屋をセレクトしましょう。梓川の向こうに雄大な北アルプス穂高連峰を望むことができます。

写真:モノホシ ダン

地図を見るホテル白樺荘の穂高側のお部屋からの風景は感動の一言です。まるで風景画のような穂高連峰の眺めに、思わずため息が出てしまうでしょう。

写真:モノホシ ダン

図を見るホテル白樺荘は、その抜群の立地条件から河童橋周辺の散策にも便利です。上高地のシンボル、河童橋は梓川に架かる全長約36m、幅約3mのカラマツで作られた吊り橋で、穂高連峰や焼岳を望む絶好のビュースポットです。

日中の河童橋周辺の散策も楽しい

写真:モノホシ ダン

地図を見る河童橋から見た穂高連峰とは標高3190mの奥穂高岳を主峰とし、涸沢岳、北穂高岳、前穂高岳、明神岳などの総称で、主峰の奥穂高岳は日本で第3位の高峰です。穂高岳の登山の拠点となるU字型にえぐられた渓谷の「涸沢」は真夏でも雪渓が残ります。なお河童橋周辺は売店やカフェ、レストランなどが集まっているので、お土産探しやランチ休憩などにも最適です。

写真:モノホシ ダン

地図を見る上高地では穂高岳の名声に隠れがちですが、梓川の左岸の標高2470mの六百山(ろっぴゃくさん)と標高2646mの霞沢岳(かすみざわだけ)の眺望も捨てがたい魅力があります。写真は左から六百山、三本槍、霞沢岳の順です。

写真:モノホシ ダン

地図を見るさらに梓川の下流に目を転じると標高2455mの焼岳(やけだけ)の雄姿が。焼岳は長野県と岐阜県にまたがる活火山で、1915年(大正4年)の大噴火では流れ出した土石流で梓川をせきとめ、大正池を作り出したことで有名です。山頂からはいまも白い噴煙が上がっているのが見えます。

いかがでしたか。上高地は日帰りでも十分楽しめるところですが、上高地に宿泊して星空観察や早朝ハイキングを楽しむのもおすすめです。天候に恵まれれば感動の絶景が待っています。なお上高地は雪のため冬季は閉山されるため、上高地の観光シーズンは毎年4月下旬から11月中旬までとなります。

またマイカーは年間を通じて乗り入れ禁止です。長野県松本市の沢渡(約2100台)、または岐阜県高山市の平湯(約860台)の有料駐車場を利用して、シャトルバスかタクシーで乗り換えることになります。上高地で満天の星空と清々しい早朝ハイキングを楽しんでみませんか?