私たちの体にとって、ミネラルは生命活動を維持するために必要不可欠な栄養素です。特に腎臓は、血液中のミネラル濃度を精密に調整する重要な役割を担っています。

腎臓の機能が低下すると、カルシウム、リン、カリウムといったミネラルのバランスが崩れ、体に様々な不調が現れることがあります。

この記事では、腎臓とミネラルの関係、各ミネラルの役割、そしてバランスが崩れた場合に起こりうる問題について、分かりやすく解説します。

腎臓の基本的な働きとミネラルの重要性

腎臓は、私たちの体を健康に保つために、休むことなく働き続ける臓器です。その機能は多岐にわたりますが、特に体内のミネラルバランスを維持する上で中心的な役割を果たします。

ミネラルは微量でも体の調子を整えるために重要な栄養素であり、その濃度が適切に保たれることで、私たちは健康な生活を送ることができます。

腎臓が担う主な機能

腎臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、自覚症状が出にくい特徴がありますが、生命維持に欠かせない多くの働きをしています。主な機能には、老廃物の排泄、体液の量と組成の調整、血圧の調整、ホルモンの産生などがあります。

腎臓の主要な機能

| 機能 |

説明 |

| 老廃物の濾過と排泄 |

血液を濾過し、体内で不要になった老廃物や余分な水分を尿として体外へ排出します。 |

| 体液バランスの維持 |

体内の水分量やナトリウム、カリウムなどの電解質(ミネラル)濃度を一定に保ちます。 |

| 血液の酸性・アルカリ性調整 |

血液のpHバランスを適切に保ち、体が正常に機能するように調整します。 |

体内におけるミネラルの役割

ミネラルは、体の構成成分となるだけでなく、体の機能を維持・調整する上で非常に重要です。例えば、骨や歯の形成、神経や筋肉の機能維持、ホルモンの作用など、生命活動の様々な場面で活躍しています。

代表的なミネラルには、カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、マグネシウム、亜鉛などがあります。

主要ミネラルの種類と基本的な働き

| ミネラル名 |

主な働き |

| カルシウム (Ca) |

骨や歯の主成分。神経伝達や筋肉の収縮にも関与します。 |

| リン (P) |

骨や歯の形成、細胞膜の構成成分、エネルギー代謝に関わります。 |

| カリウム (K) |

細胞の浸透圧調整、神経刺激の伝達、心機能や筋肉機能の調節を行います。 |

腎臓病とミネラルバランスの乱れ

腎臓の機能が低下すると、これらのミネラルの排泄や再吸収がうまくいかなくなり、血液中のミネラル濃度に異常が生じます。これをミネラルバランスの異常と呼びます。

例えば、リンが過剰に蓄積したり、カルシウムの吸収が悪くなったり、カリウムが体外へ排泄されにくくなったりします。これらの変化は、骨の病気、血管の石灰化、心臓や血管の病気など、様々な合併症を引き起こす原因となります。

健康な腎臓を維持するためのミネラルの知識

健康な腎臓を維持するためには、ミネラルについて正しい知識を持つことが大切です。

どのミネラルがどのような働きをし、不足したり過剰になったりすると体にどのような影響が出るのかを理解することで、食生活や生活習慣を見直すきっかけになります。

特に、腎臓の機能が低下し始めている場合には、医師や管理栄養士の指導のもと、適切なミネラル管理を行うことが重要です。

カルシウムの役割と腎臓への影響

カルシウムは、私たちの体内に最も多く存在するミネラルであり、そのほとんどが骨や歯に貯蔵されています。しかし、血液中にも一定量のカルシウムが存在し、神経の働きや筋肉の収縮、血液凝固など、生命維持に重要な役割を担っています。

腎臓は、この血液中のカルシウム濃度を精密にコントロールする上で中心的な役割を果たします。

カルシウムとはどんなミネラルか

カルシウムは、骨や歯の主要な構成成分であることはよく知られています。しかし、それ以外にも、細胞間の情報伝達、ホルモンの分泌、酵素の活性化など、体の様々な生理機能に関与しています。

体内のカルシウムの約99%は骨と歯に存在し、残りの約1%が血液や細胞内に存在して、これらの重要な働きをしています。

腎臓とカルシウム代謝の深い関係

腎臓は、カルシウム代謝において複数の重要な役割を担います。まず、尿へのカルシウム排泄量を調節することで、体内のカルシウム量を一定に保ちます。また、腎臓はビタミンDを活性型ビタミンDに変換する働きも持っています。

活性型ビタミンDは、腸からのカルシウム吸収を促進し、骨の健康を維持するために必要です。腎機能が低下すると、これらの調節機能がうまく働かなくなり、カルシウム代謝に異常が生じます。

カルシウム代謝に関わる腎臓の働き

- 尿中へのカルシウム排泄量の調整

- 活性型ビタミンDの産生

- リンの排泄調整(間接的にカルシウムに影響)

カルシウム異常が引き起こす症状(高カルシウム血症・低カルシウム血症)

血液中のカルシウム濃度が正常範囲から外れると、様々な症状が現れます。カルシウム濃度が高すぎる状態を高カルシウム血症、低すぎる状態を低カルシウム血症と呼びます。

高カルシウム血症の主な症状

| 症状の種類 |

具体的な症状例 |

| 消化器系 |

食欲不振、吐き気、嘔吐、便秘 |

| 精神神経系 |

倦怠感、意識障害、抑うつ |

| 泌尿器系 |

多尿、口渇、腎結石 |

一方、低カルシウム血症では、手足のしびれ、筋肉のけいれん(テタニー)、不整脈などが起こることがあります。重症化すると、喉頭けいれんによる呼吸困難や、けいれん発作を起こすこともあります。

腎臓病患者におけるカルシウム管理

慢性腎臓病(CKD)が進行すると、活性型ビタミンDの産生が低下し、腸からのカルシウム吸収が悪くなります。

また、リンの排泄も悪くなり高リン血症を招きやすく、これが二次性副甲状腺機能亢進症を引き起こし、骨からカルシウムが過剰に溶け出す原因となります。

そのため、腎臓病患者さんでは、血清カルシウム濃度、リン濃度、副甲状腺ホルモン(PTH)濃度などを定期的に測定し、適切な管理を行うことが重要です。

食事療法や薬物療法(カルシウム製剤、活性型ビタミンD製剤、リン吸着薬など)を組み合わせて治療します。

リンの役割と腎臓への影響

リンは、カルシウムに次いで体内に多く存在するミネラルで、骨や歯の主要な構成成分です。

また、細胞膜の成分であるリン脂質や、遺伝情報を担う核酸(DNA、RNA)、エネルギー通貨であるATP(アデノシン三リン酸)の構成成分としても重要です。

腎臓は、体内のリン濃度を一定に保つために、尿へのリン排泄量を調節しています。

リンとはどんなミネラルか

リンは、生命活動に不可欠なミネラルであり、私たちの体のあらゆる細胞に存在します。主な役割は、骨や歯の形成、エネルギー産生、細胞膜の構成、遺伝物質の構成、体液のpHバランスの維持など多岐にわたります。

食品中には有機リンと無機リンの形で存在し、特にタンパク質が豊富な食品(肉、魚、乳製品、豆類など)や加工食品に多く含まれます。

腎臓によるリンの調節機能

健康な腎臓は、食事から摂取されたリンの量に応じて、尿中へのリン排泄量を調節し、血液中のリン濃度を厳密にコントロールしています。

この調節には、副甲状腺ホルモン(PTH)や線維芽細胞増殖因子23(FGF23)といったホルモンが関与しています。

腎機能が低下すると、これらのホルモンの働きが乱れ、リンの排泄がうまくいかなくなり、血液中にリンが蓄積しやすくなります(高リン血症)。

リン異常が引き起こす症状(高リン血症・低リン血症)

血液中のリン濃度が異常になると、様々な健康問題を引き起こします。特に腎臓病では高リン血症が問題となることが多いです。

高リン血症の主な症状と影響

| 影響 |

具体的な内容 |

| 骨への影響 |

骨の痛み、骨折しやすくなる(腎性骨症)。 |

| 血管への影響 |

血管壁にカルシウムとリンが沈着し、血管が硬くなる(血管石灰化)。動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳卒中のリスクを高めます。 |

| 皮膚への影響 |

強いかゆみが生じることがあります。 |

低リン血症は、腎臓病患者さんでは比較的まれですが、極端な食事制限や特定の薬剤の使用などにより起こることがあります。症状としては、筋力低下、骨の痛み、食欲不振などが見られます。

腎臓病患者におけるリン管理と食事療法

腎臓病患者さん、特に透析治療を受けている患者さんにとって、リンの管理は非常に重要です。高リン血症は、心血管疾患のリスクを高め、生命予後にも影響を与えるため、厳格なコントロールが求められます。

リン管理の基本は、食事療法、薬物療法(リン吸着薬)、そして適切な透析です。

リンを多く含む主な食品群

- 乳製品(牛乳、チーズ、ヨーグルト)

- 肉類、魚介類、卵

- 豆類、種実類

- 加工食品(ハム、ソーセージ、インスタント食品、清涼飲料水など)

食事療法では、これらの食品の摂取量に注意が必要です。特に加工食品には無機リンが多く含まれており、吸収率も高いため、できるだけ避けることが推奨されます。

管理栄養士と相談し、個々の状態に合わせた食事計画を立てることが大切です。

カリウムの役割と腎臓への影響

カリウムは、主に細胞内に存在するミネラルで、細胞の正常な機能維持に必要です。ナトリウムとのバランスを保ちながら、細胞の浸透圧を調整したり、神経刺激の伝達、心筋を含む筋肉の収縮に関与したりしています。

腎臓は、体内のカリウム量を一定に保つために、尿へのカリウム排泄量を調節する重要な役割を担っています。

カリウムとはどんなミネラルか

カリウムは、生命維持に欠かせない電解質の一つです。体内のほとんど(約98%)は細胞内に存在し、細胞外液(血液など)にはごく微量しか存在しません。この細胞内外のカリウム濃度差が、神経や筋肉の正常な働きに重要です。

カリウムは、野菜、果物、いも類、豆類、海藻類などに多く含まれています。

腎臓によるカリウムの調節機能

腎臓は、カリウムバランスを維持する主要な臓器です。食事から摂取されたカリウムの大部分(約90%)は腎臓から尿中へ排泄されます。

腎臓は、体内のカリウム量に応じて、尿細管でのカリウムの再吸収と分泌を調節し、血液中のカリウム濃度を狭い範囲内に保ちます。この調節には、アルドステロンというホルモンなどが関与しています。

カリウム異常が引き起こす症状(高カリウム血症・低カリウム血症)

血液中のカリウム濃度が正常範囲を超えて高くなる状態を高カリウム血症、低くなる状態を低カリウム血症と呼びます。どちらも体に様々な影響を及ぼし、特に心臓への影響が大きいため注意が必要です。

高カリウム血症の主な症状

| 症状の系統 |

具体的な症状例 |

| 神経・筋症状 |

手足のしびれ、脱力感、知覚過敏、麻痺 |

| 消化器症状 |

吐き気、嘔吐、下痢 |

| 心血管症状 |

不整脈、心電図異常、重篤な場合は心停止 |

低カリウム血症では、筋力低下、筋肉痛、便秘、不整脈などが現れることがあります。高カリウム血症も低カリウム血症も、症状が出にくい場合があるため、定期的な血液検査によるチェックが重要です。

腎臓病患者におけるカリウム管理のポイント

腎機能が低下すると、カリウムの排泄能力が低下し、高カリウム血症を起こしやすくなります。特に、尿量が減少している場合や、特定の薬剤(ACE阻害薬、ARB、カリウム保持性利尿薬など)を使用している場合は注意が必要です。

高カリウム血症は、致死的な不整脈を引き起こす可能性があるため、厳格な管理が求められます。

カリウムを多く含む代表的な食品

| 食品カテゴリー |

代表的な食品例 |

| 果物類 |

バナナ、メロン、キウイフルーツ、アボカド、ドライフルーツ |

| 野菜類 |

ほうれん草、かぼちゃ、たけのこ、いも類(じゃがいも、さつまいも) |

| その他 |

豆類、海藻類、ナッツ類 |

食事療法では、これらのカリウムを多く含む食品の摂取量を制限することが基本となります。野菜やいも類は、茹でこぼしたり、水にさらしたりすることでカリウムの含有量を減らすことができます。

ただし、自己判断での極端な制限は栄養バランスを崩す可能性があるため、必ず医師や管理栄養士の指導を受けましょう。

その他の重要なミネラルと腎臓

カルシウム、リン、カリウム以外にも、腎臓の健康や体全体の機能維持に関わる重要なミネラルは数多く存在します。

ここでは、マグネシウム、ナトリウム、そして特に「腎臓 亜鉛」というキーワードで関心の高い亜鉛について、腎臓との関連を中心に解説します。

マグネシウムと腎臓の健康

マグネシウムは、体内で300種類以上の酵素反応に関与し、エネルギー産生、タンパク質合成、神経機能、筋肉収縮など、多岐にわたる生命活動を支えています。腎臓はマグネシウムの排泄を調節し、体内のマグネシウムバランスを維持しています。

腎機能が低下すると、マグネシウムが体内に蓄積しやすくなり、高マグネシウム血症を引き起こすことがあります。高マグネシウム血症の症状には、吐き気、筋力低下、血圧低下、呼吸抑制などがあります。

腎臓病患者さんは、マグネシウム含有量の多い制酸薬や下剤の使用には注意が必要です。

ナトリウムと腎臓機能のバランス

ナトリウムは、主に細胞外液に存在し、体液量や浸透圧の調節、神経刺激の伝達、栄養素の輸送などに関与しています。腎臓はナトリウムの排泄量を調節することで、体内の水分バランスや血圧をコントロールしています。

腎機能が低下すると、ナトリウムと水分の排泄がうまくいかなくなり、体内に余分な水分が溜まりやすくなります。これにより、むくみ(浮腫)、高血圧、心不全などを引き起こす可能性があります。

そのため、腎臓病患者さんでは、塩分(ナトリウム)摂取量の制限が重要となります。

亜鉛と腎臓の関係性

亜鉛は、多くの酵素の構成成分として、免疫機能、創傷治癒、味覚、成長、生殖機能など、体の様々な機能に関与する重要な微量ミネラルです。「腎臓 亜鉛」というキーワードで検索される方が多いように、亜鉛と腎臓には深い関わりがあります。

腎臓病患者さん、特に透析患者さんでは、食事制限や透析による喪失などにより、亜鉛欠乏が起こりやすいことが知られています。

亜鉛欠乏で見られる主な症状

- 味覚障害(味が分かりにくい、金属味など)

- 食欲不振

- 皮膚炎、脱毛

- 免疫機能の低下(感染症にかかりやすくなる)

- 創傷治癒の遅延

これらの症状が見られる場合、亜鉛欠乏の可能性も考慮し、医師に相談することが大切です。亜鉛は、牡蠣、肉類、レバー、豆類などに多く含まれます。

腎臓病の食事療法を行っている場合は、亜鉛の摂取量も考慮し、必要に応じて医師の判断のもとで亜鉛製剤の補充を検討することもあります。

亜鉛を比較的多く含む食品

| 食品名 |

特徴 |

| 牡蠣(かき) |

亜鉛含有量が非常に多い代表的な食品です。 |

| 牛肉(赤身) |

良質なタンパク質とともに亜鉛も摂取できます。 |

| レバー(豚・鶏) |

鉄分も豊富ですが、亜鉛も多く含みます。 |

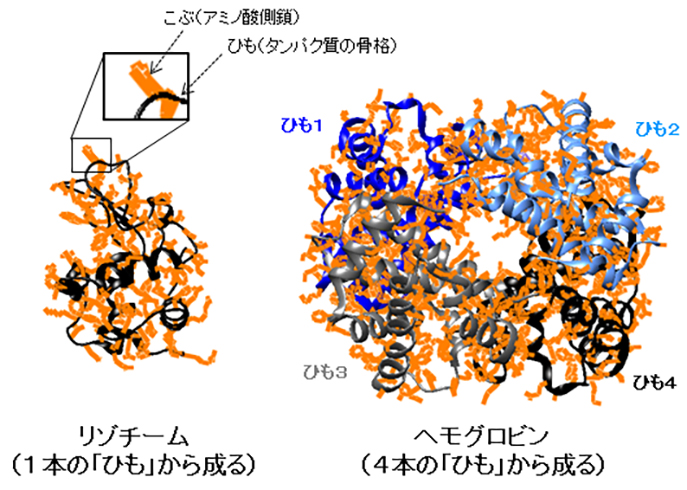

微量ミネラル(鉄、銅など)と腎臓

鉄は、赤血球中のヘモグロビンの成分として酸素運搬に不可欠であり、不足すると腎性貧血を悪化させる可能性があります。腎臓病患者さんでは、エリスロポエチン産生の低下に加え、鉄欠乏も貧血の原因となるため、適切な鉄管理が重要です。

銅は、鉄の利用を助けたり、活性酸素を除去する酵素の成分となったりするミネラルです。腎臓病における銅の代謝異常はあまり顕著ではありませんが、バランスの取れた摂取が大切です。

ミネラルバランスを保つための生活習慣

腎臓の機能が低下している場合、ミネラルバランスを維持するためには、日々の生活習慣の見直しが非常に重要です。食事療法を中心に、水分摂取、適度な運動、そして定期的な検査と医師との連携が鍵となります。

自己判断に頼らず、専門家のアドバイスを受けながら、根気強く取り組むことが大切です。

食事療法の基本と注意点

腎臓病の食事療法は、病気の進行度や個々の状態によって内容が異なりますが、一般的にタンパク質、塩分、カリウム、リンなどの摂取量を調整します。ミネラルの観点からは、特にカリウムとリンのコントロールが重要です。

ミネラルコントロールのための食事の工夫

| ミネラル |

工夫のポイント |

| カリウム |

野菜やいも類は小さく切って茹でこぼす、水にさらす。果物は摂取量に注意する。 |

| リン |

加工食品や乳製品、肉・魚卵の摂取を控える。リン吸着薬を食直前に服用する。 |

| ナトリウム(塩分) |

だしや香辛料を活用して薄味に慣れる。漬物や加工食品を控える。 |

管理栄養士による栄養指導を受け、具体的な食品の選び方や調理方法について学ぶことが、食事療法を継続する上で役立ちます。また、食事記録をつけることで、自身の食生活の傾向を把握しやすくなります。

水分摂取の重要性

水分摂取は、腎臓の状態によって推奨される量が異なります。腎機能が比較的保たれている初期の段階では、適度な水分摂取が老廃物の排泄を助けることがあります。

しかし、腎機能が著しく低下し、尿量が減少している場合や透析治療を受けている場合は、水分制限が必要となることがあります。過剰な水分摂取は、むくみや心臓への負担を増大させる原因となります。

医師の指示に従い、適切な水分量を守ることが重要です。

適度な運動とミネラル代謝

適度な運動は、体力維持、筋力向上、ストレス解消だけでなく、血糖コントロールや脂質代謝の改善にもつながり、間接的に腎臓への負担を軽減する効果が期待できます。

ただし、運動の種類や強度は、個々の健康状態や腎機能に合わせて調整する必要があります。無理のない範囲で、ウォーキングなどの有酸素運動を継続することが推奨されます。

運動前に医師に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。

定期的な検査と医師との連携

腎臓病の管理において、定期的な血液検査や尿検査は非常に重要です。これらの検査によって、腎機能の状態やミネラルバランスの変化を把握し、治療方針を適切に調整することができます。

検査結果について医師から十分な説明を受け、自身の状態を理解することが大切です。

また、食事療法や薬物療法で疑問点や不安なことがあれば、遠慮なく医師や看護師、管理栄養士に相談し、良好なコミュニケーションを保ちながら治療に取り組むことが、ミネラルバランスの維持、そして腎臓病の進行抑制につながります。

腎臓とミネラルに関するよくある質問(Q&A)

腎臓とミネラルの関係について、患者さんやご家族から寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。これらの情報が、皆様の疑問解消の一助となれば幸いです。

腎臓が悪くなると、なぜミネラルバランスが崩れるのですか?

腎臓は、血液を濾過して尿を作る過程で、体に必要なミネラルを再吸収し、余分なミネラルを排泄するという精密な調整を行っています。

腎機能が低下すると、この調整能力が衰えるため、特定のミネラルが体内に溜まりすぎたり(例:カリウム、リン)、逆に不足したり(例:活性型ビタミンDの低下によるカルシウム吸収不良)するようになり、ミネラルバランスが崩れます。

食事以外でミネラルバランスを整える方法はありますか?

食事療法が基本ですが、それだけではコントロールが難しい場合、薬物療法が行われます。

例えば、リンが高い場合にはリン吸着薬を服用して腸からのリン吸収を抑えたり、カルシウムや活性型ビタミンDが不足している場合にはそれらを補う薬を使用したりします。

また、カリウムが高い場合には、カリウムを下げる薬を使用することもあります。これらの薬は医師の指示に従って正しく使用することが重要です。

家庭におけるセルフケアを目的として用いられる健康機器の総称を

家庭におけるセルフケアを目的として用いられる健康機器の総称を

昭和大学横浜市北部病院 副院長・消化器センター長の工藤 進英医師

昭和大学横浜市北部病院 副院長・消化器センター長の工藤 進英医師

</picture>

</picture> </picture>

</picture>