こんにちは

小野派一刀流免許皆伝小平次です

本日は久々、日本書紀 神功皇后紀を読んでみる、をお送りいたします

久々なので簡単に前説を

先日、テレビで(ちょろっとしか見ていないのですが)日本史の西暦でいうところの300年代を取り上げ

『空白の4世紀』

と言っておりました

日本の歴史学会のなかにも、この時代を『空白の4世紀』と評する学者さんがいるようです

なぜ

『空白?』

それは大陸の史書、特に支那王朝の記録に魏志倭人伝の日御子さま以降、倭の五王の時代のあたりまで、日本のことが出てこないからです

支那王朝の記録に出てこないからわからないというのです

わからないから空白だというのです

つまり、支那王朝の記録以外、歴史的価値を認めず、わからないまま放置しているのです

支那王朝以外の記録にはちゃんと出てきておりますし、なにより日本書紀にはしっかりと書かれているのです(紀年に関し干支を二順させたりしておりますが)

以前にも申し上げましたが、朝鮮の史書百済本記に記録されている複数の事件と、日本書紀に記録されている同一事件の年数の一致から、神功皇后の皇太子であらせられた応神天皇のご即位が西暦390年であるということがわかっております

そうなれば母君であらせられた神功皇后の執政期間は自ずとその前、ということになり、また真福寺本「古事記」の分注崩年干支から夫であらせられた仲哀天皇の崩年が362年、その翌年からが皇后の執政開始と推測されます

朝鮮の史書、新羅本記には、西暦364年、倭軍が大挙して海路よりやってきたというような記述があり、そうなりますと、この364年の倭軍による侵攻が神功皇后の新羅征伐である可能性が高いということです

決して

『空白』

などではないのです

さて、前回はいよいよ新羅に向け神功皇后の率いる『日本軍』が半島、新羅をめざし出航したところまででした

続きです

原文

冬十月己亥朔辛丑 從和珥津發之 時飛廉起風 陽侯擧浪 海中大魚 悉浮扶船 則大風順吹 帆舶隨波 不勞楫 便到新羅 時隨船潮浪 遠逮國中 即知 天神地祇悉助歟 新羅王 於是 戰戰慄慄厝身無所 則集諸人曰 新羅之建國以來 未甞聞海水凌國 若天運盡之 國爲海乎 是言未訖間 船師滿海 旌旗耀日 鼓吹起聲 山川悉振 新羅王遥望以爲 非常之兵 將滅己國 讋焉失志

訳文

冬十月三日、和珥津(上対馬町鰐浦)から出発された。そのとき、飛廉(風の神)は風を起こし、陽侯(波の神)は波を挙げ、海の中の大魚は全て浮かんで船を助けた。

順調に追い風が吹き、帆船は潮流にのり進んだ。舵も櫂も使うことなく、すぐに新羅に着いた。

そのとき船を乗せた大波が国の中深くまで及んだ。すぐに知った。これは天の神、国の神が(神功皇后を)お助けになっているのだと。

新羅王は戦慄し、怖気づき、どうしてよいのかわからなくなった。すぐに多くの人を集め新羅王は言った。

『新羅建国以来、これまで海の水が国の中まで上ってきたことがあろうか、天運も尽き、国が海となるというのか』

その言葉もまだ終わらないうちに、軍船が海に満ち、軍旗は日に輝き、鼓笛の音は山川に鳴り響き震えた。

新羅王は遥かに眺め、

『思いもよらぬ強兵が我が国を滅ぼそうしている』

そう思い狼狽え、なお怖気づいた。

さて、この後も、新羅本記には幾度となく『倭軍の侵攻』に悩まされたという記述を見つけることができます

高句麗の有名な石碑にも新羅国内に『倭軍が満ち満ちて…』という記述を見つけることができます

なぜ日本はそんなにも新羅を攻めたのでしょう

また、軍事力は圧倒的に日本の方が上であったように推測できますが、それでも決して新羅を滅ぼすまではしない

どういう意図があったのでしょう

日本書紀、神功皇后紀にある

『神託を受け宝の国を目指した…』

これはどういう意味なのでしょう

古代史を妄想するのはとても楽しいことです

ではまた次回

御免!

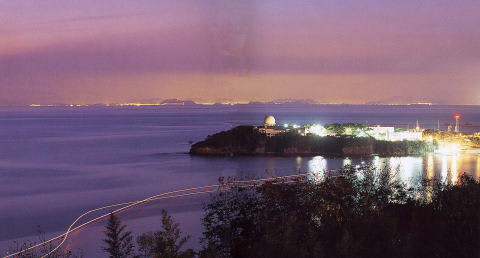

対馬から釜山を眺む