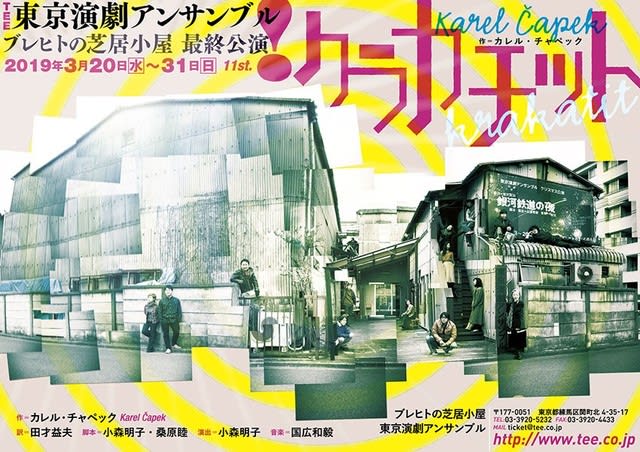

第8回 戯曲を読む会

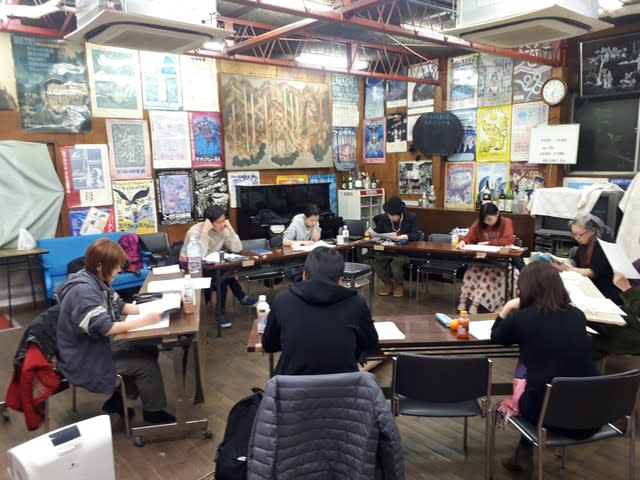

東京演劇アンサンブルでは、昨年6月から月一回を目処に、「戯曲を読む会」を開催しています。

劇団員若手の提案による、いろんな戯曲を皆で声に出して読んでみようという会です。

ワークショップという形式ではないので、どなたでも気軽に参加出来ます。

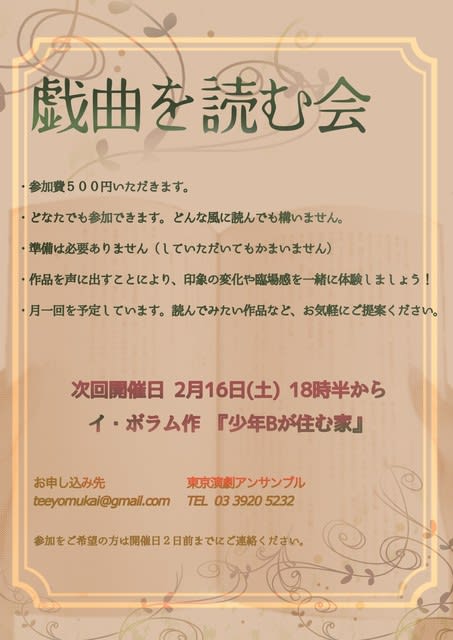

第8回はイ・ボラムさんの「少年Bが住む家」を読みます。

1月に座・高円寺にてリーディング公演があったばかりの作品です。

戯曲に興味がある方、作品について話し合ってみたい方、「講座に行くほどではないけど演劇ってやってみたい・・・」と思っている方等、お気軽にご参加下さい!

日時 2月16日(土) 18時30分~21時30分

場所 ブレヒトの芝居小屋

参加費 500円(会場費等)

参加希望の方は2日前までに03-3920-5232、もしくはteeyomukai@gmail.comご連絡ください。

ご質問等もお気軽にお待ちしています。

第7回の作品は篠原久美子作「空の村号」でした。

劇団としては「はらっぱのおはなし」の脚本でもお馴染みの篠原久美子さんの作品です。

作品は福島の飯館村がモデルです。モデルとはいってもこれはフィクションです、と作者の篠原さんが冒頭のト書きに書いています。

読後はまさに話が尽きませんでした。

僕らの中に刻まれていることがこんなにもある、と驚いてしまいました。それもまた情けない話ですが。ただみんな心に刻んでいるだな、と。

忘れる事を、拒否する。とても大切な会になったと思います。

この日もプロダクションに所属している俳優の方や、大学生、新社会人、メディア関係勤務の方など、沢山の方が来てくださいました。

チラシデザインは劇団員の山﨑智子です!

そちらもご覧ください!!

東京演劇アンサンブルHP

http://www.tee.co.jp

イ・ボラム

1986年韓国江原道東海生まれ。大学で心理学を専攻。卒業後、韓国芸術綜合学校演劇院劇作科の専門士学位を取得。カウンセリング、会社員または作家、それぞれの経験を活かして作品を書いている。2012年、再開発地域の強制撤去問題を取り扱った『皇帝漫画喫茶』がデビュー作。主な作品として、殺人事件の加害者とその家族を描いた『少年Bが住む家』(2013年度CJ文化財団CREATIVE MINDSに選定)、性的暴行の被害女性の生き方を描く『女性は泣かない』、性的少数者の少年の自殺とその後に触れる『きみがいた景色』(2015年度ソウル市劇団の創作プラットフォームに選定)、強制移住させられていた朝鮮人の跡が残るカザフスタン・ウシュトベを背景とした『記憶の跡』(2017年度ソウル演劇センターニュー・ステージに選定)、民主化運動家の夫が不審死した後の妻の生き方を描いた『二度目の時間』等。社会問題をベースとした斬新なストーリーで注目されている若手劇作家の一人。

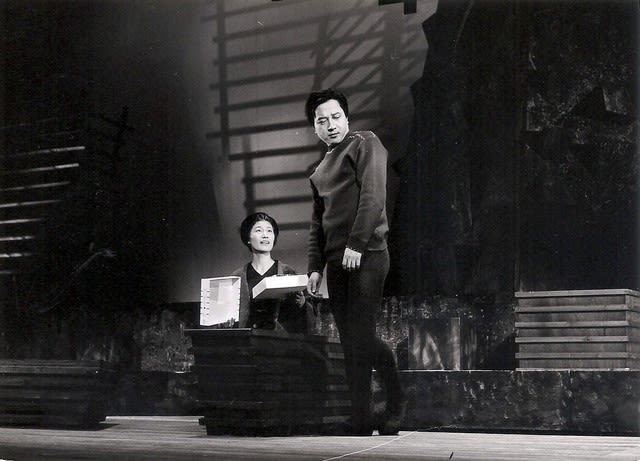

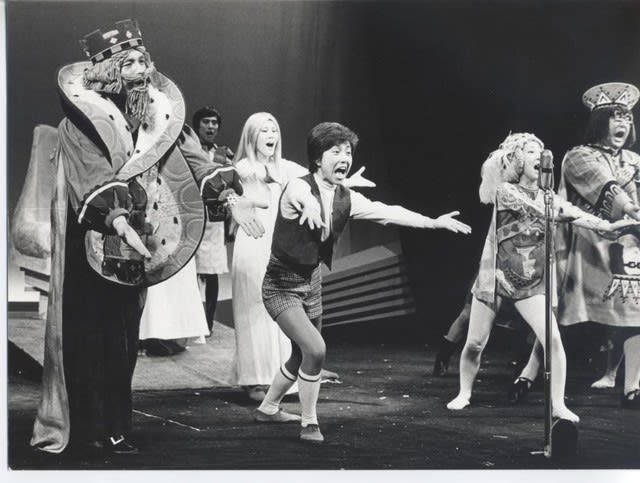

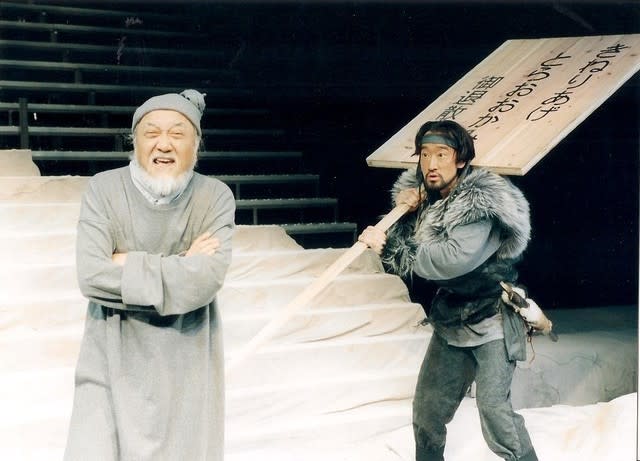

京演劇アンサンブル

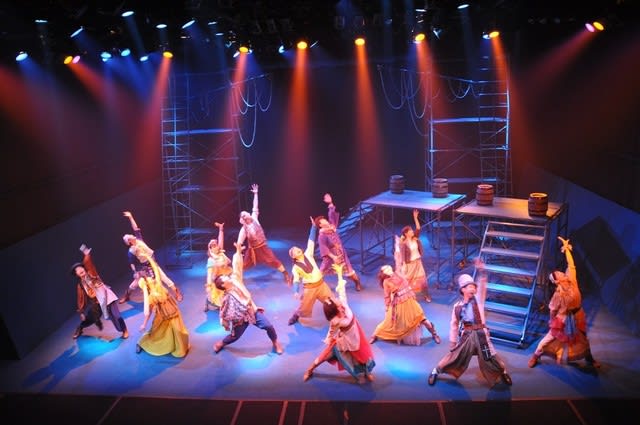

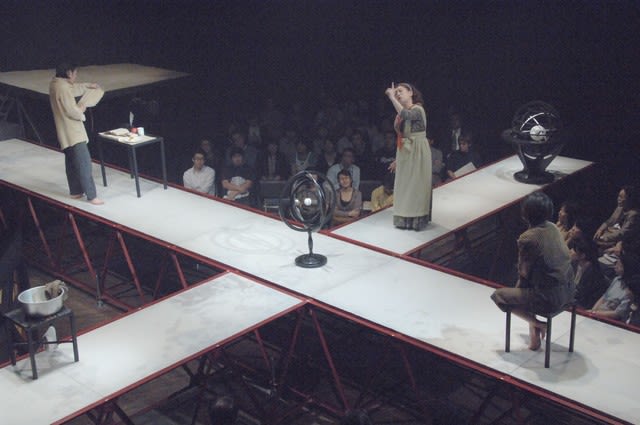

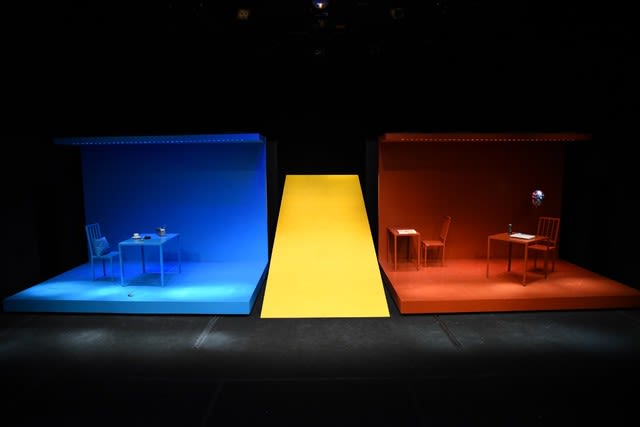

1954年4月,俳優座養成所を卒業した3期生の有志が結成。初めは劇団三期会を名のったが,67年 12月現名称に改称した。早くからブレヒト作品に取組み,80年元映画スタジオを改装して設けた劇場「ブレヒトの芝居小屋」を開場,活動の拠点とする。広渡常敏演出によるブレヒト作『セチュアンの善人』,『ガリレイの生涯』,チェーホフ作『かもめ』などが代表作。岸田国士作品の連続上演も行なった。