(真田六文銭の居城@上田城址公園)

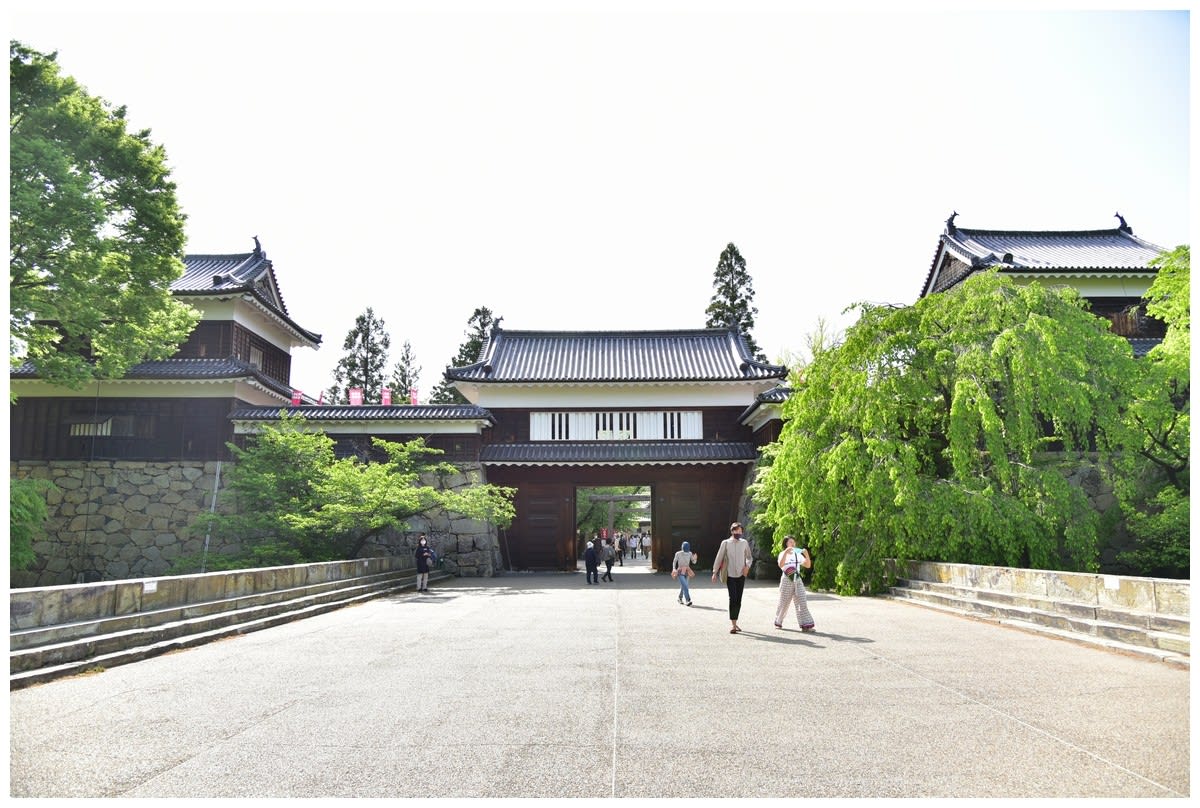

マッコウクジラと善光寺下でお別れをし、午後になってから転戦したのは上田の街。2019年の台風19号によって流失した千曲川橋梁が復旧し、この3月に1年半ぶりに全線運行を再開した上田電鉄を撮影しに来たのですが、その前に寄らねばならぬところがあり。子供が去年から始めた「日本百名城」のスタンプ集めで、信州に行くならそっちの方のお城のスタンプを集めて来て欲しい・・・と。そういうのって自分で行かなきゃ意味ないんでないの??(笑)とも思ったのだけど、まあこのコロナ禍ではなかなか子供を遠くに連れ出してやることもままならぬのでねえ。という訳で寄り道した上田城址公園。信州真田一族・真田幸村の父である真田昌幸によって築城された城。天守が残っている訳ではありませんが、石垣や櫓門が残されています。

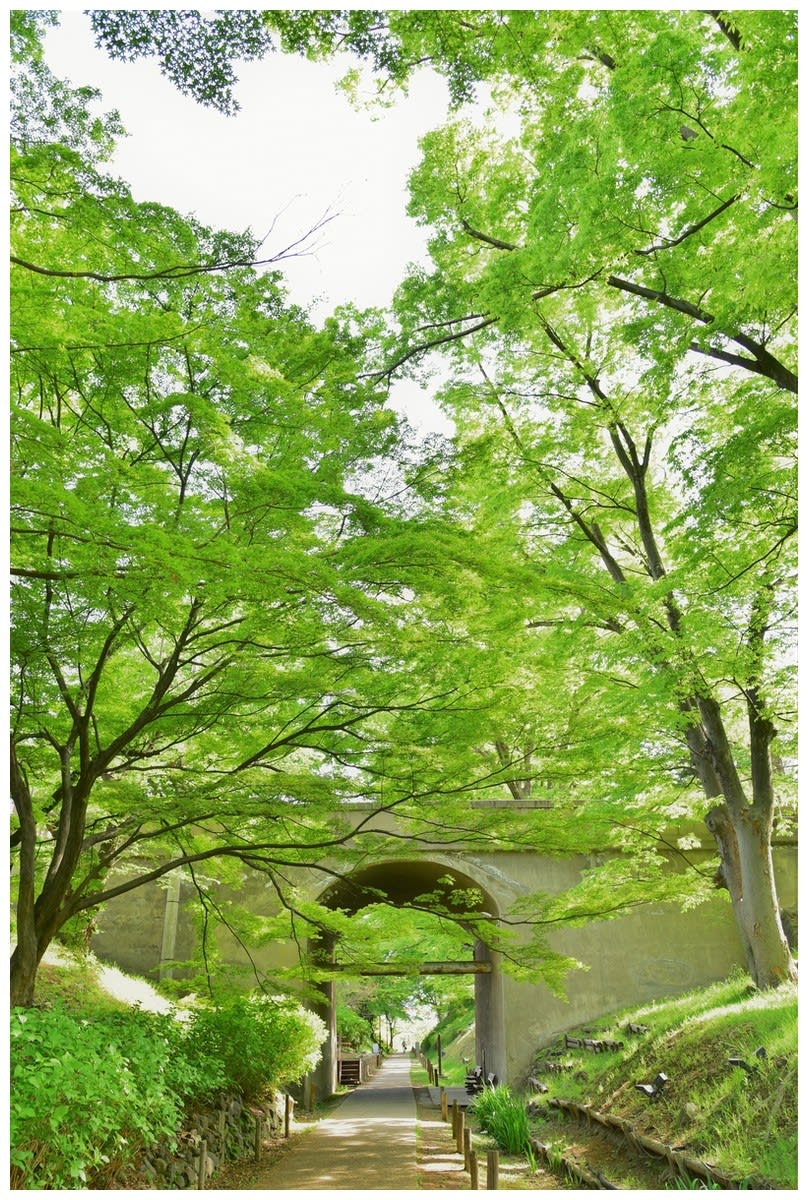

博物館の入口に置かれていた百名城スタンプを押し、城内の真田神社へお参り。一通りのイベントを済ませ、さてさて上田電鉄の撮影へ・・・と向かう前に。折角上田城址まで来たのだから見て行きたいものがありました。上田城の二の丸堀に残る真っすぐな遊歩道、今は「けやき並木遊歩道」として開放されていますが、ここはかつて上田交通真田傍陽(そえひ)線の通っていた廃線跡。お堀の中を走っていた電車と言えば、名鉄の瀬戸線なんかが有名ですが、どっこい信州にもお堀の電車があったんですね。上田城址の二の丸橋の下には石積みのホームが残されていて、ここはかつて「公園前」という駅だったそうです。

電鉄上田駅を起点とし、菅平高原の麓にあった真田町と傍陽村を結んだ真田傍陽線は、昭和2年に上田温泉電軌(温電)の北東線として開業した路線。真田傍陽線は、菅平高原の農産物の積み出しや上田市街への通勤通学輸送を中心に地域の発展を支えました。二の丸橋には通信ケーブルでもぶら下げていたのであろう碍子が残されていて、鉄道路線がそこを通っていた事を今に伝えています。ふと通りがかった女子大生の二人組が「こんな場所に碍子が付いてるの何でだろうねえ?」って言ってたんだけど、「碍子」が分かるならそこに鉄道路線があった事は分かるんじゃないの?なんて思わず突っ込みそうになった(笑)。

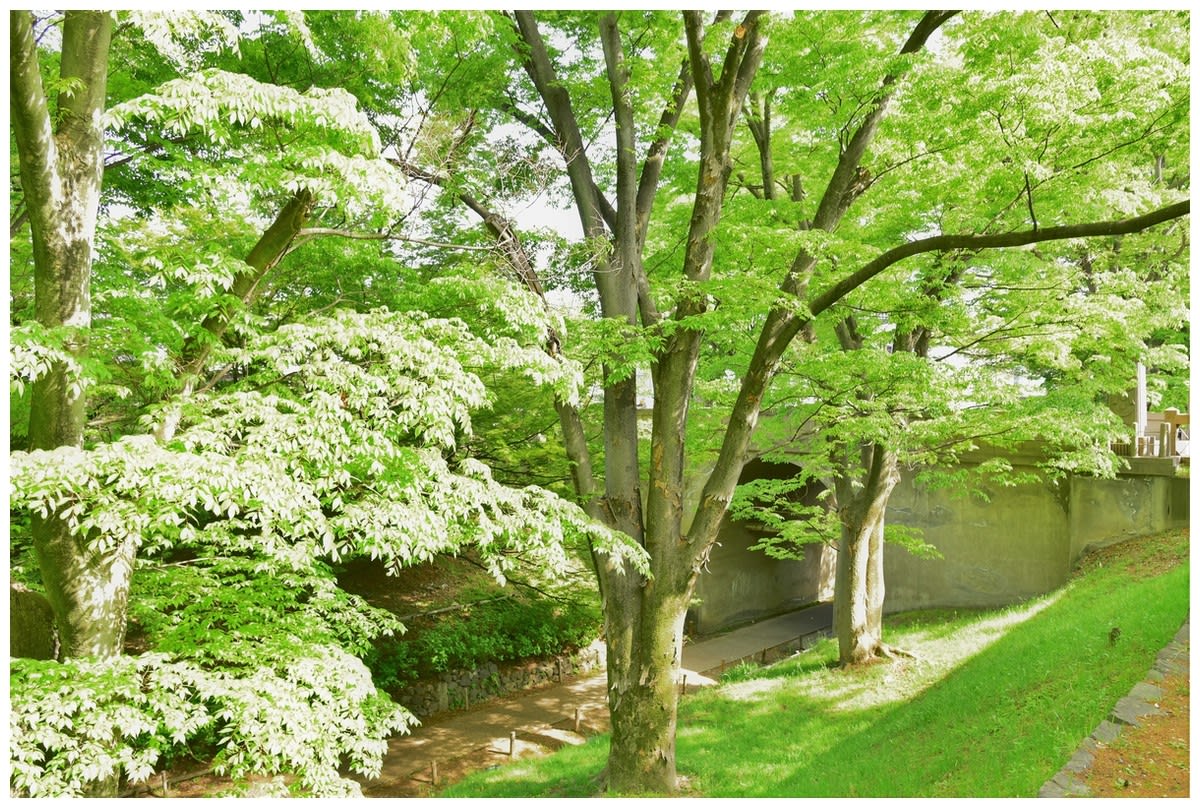

改めて二の丸橋の反対側から。ケヤキ並木の青葉が、午後の光に漱がれて素晴らしく爽やかな雰囲気。こんな場所に電車が走っていたというのだから、現役時代はどんな風景だったのだろうか。あのクリームと藍色のツートンカラーの旧型電車が、のっそりと電鉄上田駅からカーブを切っては、お堀の中の線路を車体を揺らしながら近づいて来たんだろうか・・・などとベンチに座りながら妄想に耽るのも廃線跡巡りの愉しさ。帰宅してから真田傍陽線の往時の姿を探してみたら、「別所線の歴史」という上田市のウェブサイトの中に公園前駅の画像を発見。今ほどはケヤキが生い茂ってはいなかったお堀の中を、トコトコと単行の旧電が駅に到着する激渋のシーンがありました。

真っすぐ伸びたお堀の道が、いかにも鉄道の廃線跡らしい姿だ。国鉄上田駅を中心に、塩田平に50km弱の広大な路線網を持っていた上田交通。戦前戦後にかけては、このような地方鉄道が、全国で国鉄のカバー出来ない小さな町や村を繋いでいました。最近、日曜朝のNHKで「10分で巡るにっぽんの廃線」という番組がやってるんだけど、流れる映像を見ていると、ほとんどが昭和40年~50年代に消えて行った地方私鉄と、国鉄の分割民営化に伴って消えて行った国鉄の赤字ローカル線だったりする。上田交通の各路線も、西丸子線・丸子線・そしてこの真田傍陽線と、ご多分に漏れず昭和40年代前後に廃止され、同時に別所線にも存廃問題が持ち上がります。しかしながら、根強い存続運動と利用促進により、今日に至るまで鉄路を繋いでいます。

地方私鉄が隆昌であった時代の姿を偲ぶ、上田城址のお堀端。紅葉の時期はライトアップされてとても美しいのだとか。真田傍陽線の跡も、廃線から約半世紀が経ち、すっかりと自然に還っている様子。今は、意識しない限りここが鉄道の廃線跡だと気付く人は少ないだろうなあ。整備されたケヤキ並木のプロムナードは、近代の古道として、その歴史を静かに伝えています。