ETCはこれまで使ったことが無かった。理由はクルマが重たくなるからだ。

…はウソで、本当の理由は、いつも通りのクレジット支払いで料金所通過は十分素早いだろうと思っていたからである。

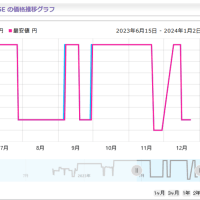

しかし嫁が買ったクルマにETCが着いており、これを試みに使ったところ、通行料金の安さに驚いた。さらに今年、最も利用頻度の高い中央高速の料金均一区間が、それまで500円チョイだったところ、非ETCは一気に800円に値上げされてしまった。そこで自分もとうとうETCの軍門に降ることにしたのだ。

導入検討のために相場・費用を確認する。純正オプション品は本体1万6千円+工賃5千円、社外品は最安5000円程度という相場であった。純正オプションは値段こそ高いが、イグニッションスイッチ下の専用箇所に「ぴったりスタイリッシュに」収まることについては、金を払う価値があると考えたため、購入をディーラーに掛け合ってみた。もちろん、自分はDIYが身上なので取り付けはセルフで行うから工賃ヌキで、という条件でである。

ところが、ディーラー曰く、セットアップ費用が取り付け工賃に込みなので、自分で取り付けても安くはならないという説明であった。

セットアップ?聞いたことが無い言葉だ。ともあれいったん純正購入は見送った。

そこで今回は、今時そんなニーズはないと思うが、ETCのセルフ導入のための初心者向け解説を書いてみたい。

ETCを導入するにあたっては当然車載器というハードウェアの購入が必要だが、同時に「セットアップ」と呼ばれる製品登録が必要である。料金徴収を確実にするためハードウェアに車検証情報を紐付けてお上に登録しなくてはいけない、という趣旨である。このセットアップが済まないことには、車載器を取り付けていてもETCレーンで無視されること請け合いである。

セットアップ作業は認定販売業者にしか行えないことになっており、個人によるユーザーセットアップは無理である。ただしオートバックスやディーラーでは、持ち込んだ車載器に対してセットアップのみを請け負ってくれるらしい。

またセットアップには手数料を取られる。概ね3千円弱程度である。

したがって、車載器代金+セットアップ手数料が最低必要経費ということになる。

車載器は好きな場所に粘着テープで張り付けても構わないが、自分はイグニッションスイッチ下部にある純正ETC設置穴を使用したいため(穴と車載器の間にスキマが出来てしまい、ぴったりスタイリッシュにはならないが)、そこに車載器を置くための専用ステーも必要となった。

そこで「槌谷ヤック」なるサードパーティ製のステーを導入、1800円程度の出費となった(このステーに車載器をどのように置くのかというと、結局粘着テープで貼るのではあるが)。

ETCカードについては、ETCカード単体での発行は無いため、クレジットカードに追加する形でカード会社に発行を依頼することになる。新規でクレジットカードを申し込み同時にETCカードを発行依頼しても良いが、自分の場合は手持ちのクレジットカードの会社に電話を入れたところ電話一本で追加のETCカードを数日後に届けてくれる手配となった。親カード同様で年会費などは一切かからなかったため、カード利用開始にかかる費用はなかった。

車載器の選定については、嫁の車のETCで気になった「案内音声がうざい」点を解決できるモデルを選ぶこととした。嫁の車はイグニッションをONにするたびに「ETCカードが挿入されています。カードの有効期限は○年○月です」と呑気に案内され、どう設定してもこの音声を消すことは出来なかった。

わたしは気が短いし、とにかく静かなのが好きだ。

選んだのは、パナソニックの912という機種である。こいつはとにかく喋らないことがウリである。ウリというよりは、音声案内が省略された廉価品という位置づけである。自分にとっては逆に高くても良いくらいだ。

購入は大手家電量販店の通販を用いた。購入時に有償でセットアップもしてくれるサービスがあったのでこれを利用した。セットアップ申し込み方法は、車検証等を量販店にメール添付送信することになる。商品価格5千円+セットアップ費用2700円であった。車載器の受け取りと同時にETCの使用が可能となるため、購入と同時のセットアップサービスは便利である。

車載器の取り付け方法はWEBなどで色々案内されているが、いずれも自分で電源配線をやらなくてはならないのがポイント。車載器の種類にもよるが、「常時電源」「ACC電源」「アース」の3種類の配線を必要に応じて取りだす必要がある。

常時電源とは、例えばカーステの場合、時計メモリの維持やチューナーのプリセットメモリ維持などに用いられる類のものである。メモリさえなければ、カーステやETC機器は本質的には運転時にのみ通電していれば良い。常時電源を必要とするETC車載機は、何らかのメモリ維持にそれが必要なのだと推測される。

果たせるかな、自分の選んだ音声も出ない廉価機種が必要とするのは「ACC電源」と「アース」の2種のみであり常時電源は不要であった。

課題となる電源取り出しは、ヒューズから分配するのがDIYの常道らしい。アルトのヒューズ一覧を見ると、ACC電源のヒューズは2つあり、それはシガーソケットとカーステレオであった。ETC車載器の取り付け位置は純正スペースと同位置(運転席側)にしたいのだが、ヒューズボックスの位置は助手席側であり、遠い。そこで自分はヒューズではなくカーステの配線から分岐することとした。

そのためカーステを取り外し、カーステの裏側の配線から電源を抜きだす作業が必要となった。

が、大したことはない。

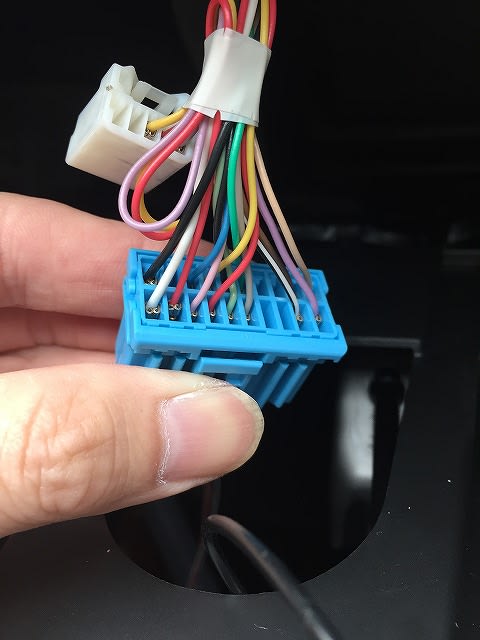

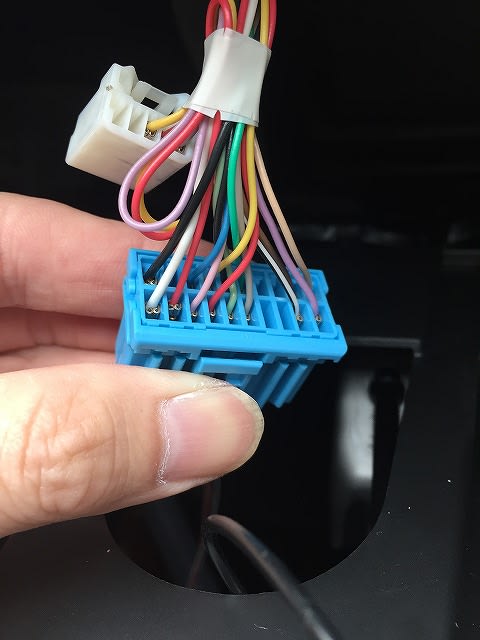

カーステを収めるセンターパネルは、素手で適当に引っ張れば外れます。センターパネル撤去後、ネジ4本外すとユニットがごっそり外せる。ユニットを取りだすとブルーのカプラで車体と接続されている。写真は、車体側のカプラである。

テスタで調べた結果を書いておくと、以下のとおり。

「黒」アース

「白」常時電源

「白+黒」ACC電源

写真にある車体側のカプラ&ケーブルに手を入れるのは若干気が引けるので、自分はカーステ側カプラから先のコードを分岐した。

こいつを使って、カーステ側のACCケーブルを分岐し、ETC車載器の電源ケーブルと繋いだ。ラクチン。あとはケーブルをダッシュボード内部を這わせて運転席足元まで持ってくれば良い。

なお、車載器の電源ケーブルのアース線はクワ型端子であったことから、アースについては適当なネジにボディアースすることとした(写真撮り忘れたけど、カーステを取り外した空間にアース可能なネジがあった)。

続いてETCアンテナの配線を這わす。フロントピラーの裏側と、天井裏を経由してアンテナ先端端子をフロントガラスに貼りつけるところまで漕ぎつける。

フロントピラーを剥がすのも力づくでバリバリとやる。特に内装剥がしレバーも不要。フロントドアのゴムパッキンはあらかじめ引っ張って外しておく必要があるが、これも律儀に先端部から剥がさずとも、適当な箇所で引っ張ればすぽっと抜けます。

ピラーにはウォッシャー液のホースとラジオアンテナかなんかのクランプがあるので、こいつを借用してアンテナコードを這わせてみた。ラジオとETCのアンテナが干渉するのかどうかは知らないけど無視。

ETCアンテナケーブルは長くて大量に余った。余りはワッカ状にトグロ巻きしておくのだが、取説曰く、トグロワッカの直径は10cm以上確保されたいとか。トグロワッカは、足元ではなく天井部分に生成するようにし、天井裏に仕舞いこんでおいた。

アンテナ先端のセンサーを窓ガラス貼りつけるのだが、この取り付け角度次第ではETCゲートが反応しないのでは?という心配があろう。しかし心配したところで他に取り付ける場所もないので、躊躇なくこの位置に貼るしかないい。

車載器を取り付ける場所は純正と同じとしたが、純正箇所はダッシュボードの切り取り線に従いカッターナイフで切断し穴をあけなくてはならない。自分は穴あけ4辺のうち1辺を切り取らずに残すことで、外から見て車載器が全く見えないようにした。100%入れっぱなしとなるであろう、ETCカード盗難予防である。

ただしETCカードはまだ届かないので嫁に借りてテスト走行。結果問題なく通れたよ。

ところでカーナビは引き続き使用していない。スマホで十分だ。

それこそ重たくなる。

…はウソで、本当の理由は、いつも通りのクレジット支払いで料金所通過は十分素早いだろうと思っていたからである。

しかし嫁が買ったクルマにETCが着いており、これを試みに使ったところ、通行料金の安さに驚いた。さらに今年、最も利用頻度の高い中央高速の料金均一区間が、それまで500円チョイだったところ、非ETCは一気に800円に値上げされてしまった。そこで自分もとうとうETCの軍門に降ることにしたのだ。

導入検討のために相場・費用を確認する。純正オプション品は本体1万6千円+工賃5千円、社外品は最安5000円程度という相場であった。純正オプションは値段こそ高いが、イグニッションスイッチ下の専用箇所に「ぴったりスタイリッシュに」収まることについては、金を払う価値があると考えたため、購入をディーラーに掛け合ってみた。もちろん、自分はDIYが身上なので取り付けはセルフで行うから工賃ヌキで、という条件でである。

ところが、ディーラー曰く、セットアップ費用が取り付け工賃に込みなので、自分で取り付けても安くはならないという説明であった。

セットアップ?聞いたことが無い言葉だ。ともあれいったん純正購入は見送った。

そこで今回は、今時そんなニーズはないと思うが、ETCのセルフ導入のための初心者向け解説を書いてみたい。

ETCを導入するにあたっては当然車載器というハードウェアの購入が必要だが、同時に「セットアップ」と呼ばれる製品登録が必要である。料金徴収を確実にするためハードウェアに車検証情報を紐付けてお上に登録しなくてはいけない、という趣旨である。このセットアップが済まないことには、車載器を取り付けていてもETCレーンで無視されること請け合いである。

セットアップ作業は認定販売業者にしか行えないことになっており、個人によるユーザーセットアップは無理である。ただしオートバックスやディーラーでは、持ち込んだ車載器に対してセットアップのみを請け負ってくれるらしい。

またセットアップには手数料を取られる。概ね3千円弱程度である。

したがって、車載器代金+セットアップ手数料が最低必要経費ということになる。

車載器は好きな場所に粘着テープで張り付けても構わないが、自分はイグニッションスイッチ下部にある純正ETC設置穴を使用したいため(穴と車載器の間にスキマが出来てしまい、ぴったりスタイリッシュにはならないが)、そこに車載器を置くための専用ステーも必要となった。

そこで「槌谷ヤック」なるサードパーティ製のステーを導入、1800円程度の出費となった(このステーに車載器をどのように置くのかというと、結局粘着テープで貼るのではあるが)。

ETCカードについては、ETCカード単体での発行は無いため、クレジットカードに追加する形でカード会社に発行を依頼することになる。新規でクレジットカードを申し込み同時にETCカードを発行依頼しても良いが、自分の場合は手持ちのクレジットカードの会社に電話を入れたところ電話一本で追加のETCカードを数日後に届けてくれる手配となった。親カード同様で年会費などは一切かからなかったため、カード利用開始にかかる費用はなかった。

車載器の選定については、嫁の車のETCで気になった「案内音声がうざい」点を解決できるモデルを選ぶこととした。嫁の車はイグニッションをONにするたびに「ETCカードが挿入されています。カードの有効期限は○年○月です」と呑気に案内され、どう設定してもこの音声を消すことは出来なかった。

わたしは気が短いし、とにかく静かなのが好きだ。

選んだのは、パナソニックの912という機種である。こいつはとにかく喋らないことがウリである。ウリというよりは、音声案内が省略された廉価品という位置づけである。自分にとっては逆に高くても良いくらいだ。

購入は大手家電量販店の通販を用いた。購入時に有償でセットアップもしてくれるサービスがあったのでこれを利用した。セットアップ申し込み方法は、車検証等を量販店にメール添付送信することになる。商品価格5千円+セットアップ費用2700円であった。車載器の受け取りと同時にETCの使用が可能となるため、購入と同時のセットアップサービスは便利である。

車載器の取り付け方法はWEBなどで色々案内されているが、いずれも自分で電源配線をやらなくてはならないのがポイント。車載器の種類にもよるが、「常時電源」「ACC電源」「アース」の3種類の配線を必要に応じて取りだす必要がある。

常時電源とは、例えばカーステの場合、時計メモリの維持やチューナーのプリセットメモリ維持などに用いられる類のものである。メモリさえなければ、カーステやETC機器は本質的には運転時にのみ通電していれば良い。常時電源を必要とするETC車載機は、何らかのメモリ維持にそれが必要なのだと推測される。

果たせるかな、自分の選んだ音声も出ない廉価機種が必要とするのは「ACC電源」と「アース」の2種のみであり常時電源は不要であった。

課題となる電源取り出しは、ヒューズから分配するのがDIYの常道らしい。アルトのヒューズ一覧を見ると、ACC電源のヒューズは2つあり、それはシガーソケットとカーステレオであった。ETC車載器の取り付け位置は純正スペースと同位置(運転席側)にしたいのだが、ヒューズボックスの位置は助手席側であり、遠い。そこで自分はヒューズではなくカーステの配線から分岐することとした。

そのためカーステを取り外し、カーステの裏側の配線から電源を抜きだす作業が必要となった。

が、大したことはない。

カーステを収めるセンターパネルは、素手で適当に引っ張れば外れます。センターパネル撤去後、ネジ4本外すとユニットがごっそり外せる。ユニットを取りだすとブルーのカプラで車体と接続されている。写真は、車体側のカプラである。

テスタで調べた結果を書いておくと、以下のとおり。

「黒」アース

「白」常時電源

「白+黒」ACC電源

写真にある車体側のカプラ&ケーブルに手を入れるのは若干気が引けるので、自分はカーステ側カプラから先のコードを分岐した。

こいつを使って、カーステ側のACCケーブルを分岐し、ETC車載器の電源ケーブルと繋いだ。ラクチン。あとはケーブルをダッシュボード内部を這わせて運転席足元まで持ってくれば良い。

なお、車載器の電源ケーブルのアース線はクワ型端子であったことから、アースについては適当なネジにボディアースすることとした(写真撮り忘れたけど、カーステを取り外した空間にアース可能なネジがあった)。

続いてETCアンテナの配線を這わす。フロントピラーの裏側と、天井裏を経由してアンテナ先端端子をフロントガラスに貼りつけるところまで漕ぎつける。

フロントピラーを剥がすのも力づくでバリバリとやる。特に内装剥がしレバーも不要。フロントドアのゴムパッキンはあらかじめ引っ張って外しておく必要があるが、これも律儀に先端部から剥がさずとも、適当な箇所で引っ張ればすぽっと抜けます。

ピラーにはウォッシャー液のホースとラジオアンテナかなんかのクランプがあるので、こいつを借用してアンテナコードを這わせてみた。ラジオとETCのアンテナが干渉するのかどうかは知らないけど無視。

ETCアンテナケーブルは長くて大量に余った。余りはワッカ状にトグロ巻きしておくのだが、取説曰く、トグロワッカの直径は10cm以上確保されたいとか。トグロワッカは、足元ではなく天井部分に生成するようにし、天井裏に仕舞いこんでおいた。

アンテナ先端のセンサーを窓ガラス貼りつけるのだが、この取り付け角度次第ではETCゲートが反応しないのでは?という心配があろう。しかし心配したところで他に取り付ける場所もないので、躊躇なくこの位置に貼るしかないい。

車載器を取り付ける場所は純正と同じとしたが、純正箇所はダッシュボードの切り取り線に従いカッターナイフで切断し穴をあけなくてはならない。自分は穴あけ4辺のうち1辺を切り取らずに残すことで、外から見て車載器が全く見えないようにした。100%入れっぱなしとなるであろう、ETCカード盗難予防である。

ただしETCカードはまだ届かないので嫁に借りてテスト走行。結果問題なく通れたよ。

ところでカーナビは引き続き使用していない。スマホで十分だ。

それこそ重たくなる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます