すっかりカメラコレクターの人骨です。

最近、ソニーのα7+社外マウントアダプターの組み合わせでKマウントのフルサイズ撮影が出来ることを知り、フルサイズ画角のためだけに銀塩を用いる意義に自問自答しているところです。

自問自答しつつ、こんなものを購入してしまいました。

リコー XR500

もとはと言えば、くっついてるレンズ(XRリケノン50mmF2初期型)が目当てで、わずか数千円でボディまでくっついてきてしまったものです。革製のケースも付属してました。

ペンタックスの機械式Kマウントカメラ(K2、MX、LX)は中古市場でも高めの相場ですが、Kマウントを採用した他社のボディが結構安価に出回っていることを、今回初めて知りました。

一応、「ボディも点検済み、レンズもカビなし」とのことでしたが、ネットの中古販売の文句なんて全部マユツバです。

果たせるかな、届いた商品は

■レンズは後玉に点カビ1か所、ピントヘリコイドにガタあり

■ボディは露出計が正常値示さず(1.3EVほどアンダーな値を示してくる)

ファインダー内ゴミだらけ

でした。最初から期待していないので、クレームなんてしません。

これらの分解整備や改造方法は、ネットはおろか書籍に載ってるくらいなので割愛しますが、今回実際にやってみて知りえた補足情報を紹介したいと思います。

1.お目当ての和製ズミクロンことリケノン50mmF2(主にグリスアップ)

玉の分解清掃は手慣れているので、後玉1枚を取り出して清掃しました。

Kマウントレンズは、マウント面を取りつけるネジがめっちゃカタイです。全て糊付けされているので、無水エタノールをスポイトで滴らして溶かしてから作業しましょう。ネジを緩めて糊が外れた瞬間「パキン」と鳴るほど固い。

ヘリコイドのガタは消えなかったものの、グリスアップでかなり解消しました。ということでヘリコイドグリスの話題を。

ジャパンホビーツールさんというところから「ヘリコイドグリス」の商品名でクソ高い専用品が出ています。粘度を「#10」から「#3000」まで複数選べるものの、何番を選んで良いのか分からない。試しに一番柔らかい「#10」を買ったところ、全く話にならないくらい柔らかい!これだけで2500円飛んだ…(思わずアマゾンに人骨の名前でレビュー書いときました)。

改めて、ヨドバシの店員さんに用途を説明した上で何番を選んで良いか相談するものの、「いやあ、好みもありますし、こればっかりは言い当てられません」とのこと。

仕方ないので、人柱覚悟で「#500」を買ってみると、今度は自分的にはビンゴ!

レンズにもよるとは思いますが、MFレンズで重ためのピントヘリコイドは、#500が良いところでしょう。固さ的にはバイク用に使ってるワコーズのシリコングリスよりちょい柔らかめと言ったところです。

「ズミクロン」て何だか知らなかったのですが、ドイツのライカというカメラ用の伝説的なレンズだそうです、そちらの分野はわたしには興味がない。

絞り開放(F2)からシャープに使えるという評判ですが、自分の場合単なるコレクターなので、取りあえず入手しておこう、くらいの勢いでした。今回入手した初期型と呼ばれるものの他に派生のナントカ型とか色々あるらしいですが、ネットで情報収集して「へぇー」という程度です。

2.オマケのボディ XR500

今回、どちらかというと本来オマケだったこちらがメインです。

カメラのボディ本体の修理は初めてです(昔MEをすこし分解したことはあるけれど…直せなかった)。

とりあえず「最高スピード1/1000秒化改造」と「露出計の作動修正」「ファインダー清掃」が目的です。

目盛に書かれていないシャッタースピード1/1000が使える小改造

改造方法については、他のサイトで散々紹介されているので、そちらをご参照ください。

自分は、切削すべきダイヤル本体が外せなかったので、ダイヤルを保持している板にくっついたまんまニッパで削り込みました。こんなもんは、仕事が汚くても果たせればそれで良いんです。

このままの状態でえぐり取った

作業してみて解ったのですが、ダイヤルを削り込む作業が進んで1/1000の所まで回るように削っても、ダイヤル本体だけではクリック感は出ません。ダイヤル本体でクリック感を出すためには、ダイヤル裏面のクリック玉保持ポイント(穴)を増やし、1/1000位置相当の所に新たに穴を開ける必要があると思われます。

しかしながら、1/1000相当のクリックポイント穴あけ作業をサボってそのまま組み付けてみると、不思議なことにシャッタースピードダイヤル操作でちゃんとクリック感が出るんです。

検証していないので推測ですが、おそらくシャッターユニットの方に、1/1000位置相当のクリックがあるのだと思われます。

組み上げ後はシャッタースピードダイヤルで実用上問題の無い「1/1000クリック感」が得られるわけですが、元からあった他のシャッタースピード位置と比べると多少クリック感が弱くなることは否めません。

おそらく元からあった他のシャッタースピードダイヤル位置は、ダイヤル側とシャッター側の「ダブル・クリック」になっているはずですが、1/1000だけは「シングル・クリック」となるわけです。

ファインダーと露出計の作動

(ラケット型の円がシャッタースピードで、針はレンズの絞り値に連動して動く)

続いて露出計です。

丸いラケットみたいなのは、シャッタースピードを示しており、シャッターダイヤルを弄ると連動して動きます(1/500で最上部、Bで最下部に来る)

1/1000改造を施しても、ちゃんと1/500のさらに上の位置に追従してくれるので問題ありません。

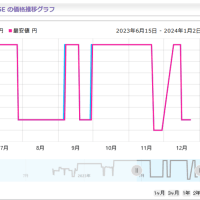

写真は修正後の露出計の動きの写真です。

ISO100、LEDのデスクライトの下EV8程度の明るさです。

絞りF2.0(AV2)にしたところ、シャッタースピード1/60秒(TV6)のラケット内に針が収まり「適正」と判断してます。

私は電気工学の知識は無いです。完全素人ながら、露出計の仕組みは聞き及んでいます。すなわち光の明るさで電流の抵抗値が変わる素子を設置し、電流変化を適切なシャッタースピードに変換して表示するものであると。低照度と高照度用に2台の素子を使うそうです。

その抵抗値は、基盤に設置されたダイヤルで可変できるため、今回そのダイヤルを弄ってみようというものです。

素子そのものが劣化していることが疑われる点は完全スルー。

軍艦部を開けると、プリズム上部に、左右に分かれて、3つの可変ダイヤルが現れます。それぞれの役割は不明。とりあえず1号から3号まで仮称を振りました。

露出計の可変抵抗(上が1号と、下が2号)。カメラ正面から見てプリズム上右側に設置

露出計の可変抵抗(3号)。カメラ正面から見てプリズム上左側に設置

以下、適当に弄って露出が適正値をみるまでの経緯から、1~3号の各役割を推測で書きます。

1号はおそらく低照度側の可変ダイヤルです。

前述通り、当初は適正露出値より1.3EVほどアンダーな露出値を示していました。つまり実際の明るさより1.3EV明るいと判断してくる。

EV値6~7程度の室内で絞りをF4に設定し、調整前はシャッタースピード1/15秒と1/30秒の間を示している針を、1/8秒の所に来るようにするのに、主にこちらを時計回りに回転する方向で調整しました。結果かなり回しても1/8秒より少し上を示します。

2号はおそらく高照度側の可変ダイヤルです。

まず、室内では、このダイヤルを時計方向へ弄っても、針の位置にほとんど変化は見られませんでした。

そして、1号で最も現実に近い値を得るまで調整した後に、EV13程度の雲った空にレンズを向けてみると、F8(AV6)で1/60(TV6)を示してきました。実際の明るさより1EV暗いと判断しているので、調整前とは反対に露出オーバーになってしまっている。

そこで、2号ダイヤルを少し反時計方向へ戻すと、一気に1段針が上がり、1/125が適正と示しました。

調整後、再度暗い部屋へ戻って測定してみますが、暗い場所の露出値にはあまり影響が出ていません。

3号は、おそらく全体にかかる(ISOダイヤル直結?)の可変ダイヤルです。

ここを少し弄っただけで一気に露出値は3EVほど変化します。1号と2号を調整した後に、この3号を調整して、低照度・高照度とも余裕を持って基準内に収まるようにしたうえで(結果1号はかなり元に戻した)、さらに1号と2号を微調整して、修正の完了を見ました。

上記全て推測ですのであしからず。

なお、上記全て作業完了後に、M42マウントアダプターを使ったタクマーと、A位置のあるKマウントレンズを用いた結果、これらの露出値が正常に出ないことが判明しました。具体的には、絞り込み測光をすると絞り1段につき露出計メーターは反段程度しか反応しないのです。

手持ちのレンズでは、電子設定を持たないKマウントレンズとして、初代KマウントのSMCP 55mm/F1.8(曇り貼り合わせレンズを抜き取り、タクマーの正常なそれからコンバートした改造品)1台だけがありますが、これだけは正常な露出値を示しました。

これらが仕様なのかどうか、解りません。

仕様でなければ、相変わらず露出計が故障したままです。

仕様だとすれば、本機は、非電子のKマウントのレンズ側の絞りレバーから伝達される絞り値のみを露出の基準にしているものであって、絞り込み測光となるタクマー、およびレンズ側から電子情報でF値を読み取ることができるA以降Kマウントレンズでは、正常な測光が出来ない、という仮定が成り立ちます。

しかしこの場合、同様の機能を有していたと思われるペンタックスのボディ、KシリーズやMシリーズでも同じ不便が発生し得るので、Kマウント発表と同時にM42アダプターで過去のタクマーを絞り込み測光で使えるようにしたハズであること、と矛盾が生じします。

今後、追跡調査が必要です(しないかも知れないけど)

今回は、このあたりにして、ファインダーのゴミの原因である、プリズムとスクリーンマットの間のゴミを飛ばして終了としました。初めて一眼レフに内蔵されたプリズムの本体を拝むとが出来ました。

3.失敗譚

軍艦前部の留めネジ

今回、1箇所失敗しました。

写真のネジ留め部分のベースが割れてしまった。プラリペアで補修しましたが、見た目がカッコ悪くなってしまいました。

ネットや書籍ではこの些細な点について特に情報ありませんが、今後トライされる方へ。ここは構造上非常にモロイので、ネジは仮止めで十分です。

最後にレビューを。

やはり低速シャッターで1/8秒の次がいきなりバルブってのはキツイ。これに尽きる! 残りの低速シャッターはバルブで操作せよってことになる。

ドラマーの人などでリズム感覚に優れる人間であれば、1/2秒はレリーズケーブル使用のバルブ操作でかなり正確に出せると思うし、自分もその自信がある。テンポがBPM60のエイトビートを叩いたときのハイハット一発(八分音符)の長さである。腕時計の秒針でリズムキープもばっちり、余裕でしょう。

しかし1/4秒はどうだ?同じテンポで16ビートを叩くのもドラマーであれば容易な部類であるが、これをレリーズケーブルで正確な16ビート一拍分の長さを叩き出すというのは、ドラムとかテンポキープを越え、もはや別の職人芸か、一発芸の領域ではなかろうか。

いわんや1/8秒ともなれば、私なら諦める。が、1/8秒はXR500がちゃんと補ってくれるではないか。

ということで、私はこのカメラを使ってレリーズケーブル片手に「人力1/2秒」「人力1/4秒」のマスターにトライする所存です。

マスターしたら捨てますこんなカメラ(笑)

以上

最近、ソニーのα7+社外マウントアダプターの組み合わせでKマウントのフルサイズ撮影が出来ることを知り、フルサイズ画角のためだけに銀塩を用いる意義に自問自答しているところです。

自問自答しつつ、こんなものを購入してしまいました。

リコー XR500

もとはと言えば、くっついてるレンズ(XRリケノン50mmF2初期型)が目当てで、わずか数千円でボディまでくっついてきてしまったものです。革製のケースも付属してました。

ペンタックスの機械式Kマウントカメラ(K2、MX、LX)は中古市場でも高めの相場ですが、Kマウントを採用した他社のボディが結構安価に出回っていることを、今回初めて知りました。

一応、「ボディも点検済み、レンズもカビなし」とのことでしたが、ネットの中古販売の文句なんて全部マユツバです。

果たせるかな、届いた商品は

■レンズは後玉に点カビ1か所、ピントヘリコイドにガタあり

■ボディは露出計が正常値示さず(1.3EVほどアンダーな値を示してくる)

ファインダー内ゴミだらけ

でした。最初から期待していないので、クレームなんてしません。

これらの分解整備や改造方法は、ネットはおろか書籍に載ってるくらいなので割愛しますが、今回実際にやってみて知りえた補足情報を紹介したいと思います。

1.お目当ての和製ズミクロンことリケノン50mmF2(主にグリスアップ)

玉の分解清掃は手慣れているので、後玉1枚を取り出して清掃しました。

Kマウントレンズは、マウント面を取りつけるネジがめっちゃカタイです。全て糊付けされているので、無水エタノールをスポイトで滴らして溶かしてから作業しましょう。ネジを緩めて糊が外れた瞬間「パキン」と鳴るほど固い。

ヘリコイドのガタは消えなかったものの、グリスアップでかなり解消しました。ということでヘリコイドグリスの話題を。

ジャパンホビーツールさんというところから「ヘリコイドグリス」の商品名でクソ高い専用品が出ています。粘度を「#10」から「#3000」まで複数選べるものの、何番を選んで良いのか分からない。試しに一番柔らかい「#10」を買ったところ、全く話にならないくらい柔らかい!これだけで2500円飛んだ…(思わずアマゾンに人骨の名前でレビュー書いときました)。

改めて、ヨドバシの店員さんに用途を説明した上で何番を選んで良いか相談するものの、「いやあ、好みもありますし、こればっかりは言い当てられません」とのこと。

仕方ないので、人柱覚悟で「#500」を買ってみると、今度は自分的にはビンゴ!

レンズにもよるとは思いますが、MFレンズで重ためのピントヘリコイドは、#500が良いところでしょう。固さ的にはバイク用に使ってるワコーズのシリコングリスよりちょい柔らかめと言ったところです。

「ズミクロン」て何だか知らなかったのですが、ドイツのライカというカメラ用の伝説的なレンズだそうです、そちらの分野はわたしには興味がない。

絞り開放(F2)からシャープに使えるという評判ですが、自分の場合単なるコレクターなので、取りあえず入手しておこう、くらいの勢いでした。今回入手した初期型と呼ばれるものの他に派生のナントカ型とか色々あるらしいですが、ネットで情報収集して「へぇー」という程度です。

2.オマケのボディ XR500

今回、どちらかというと本来オマケだったこちらがメインです。

カメラのボディ本体の修理は初めてです(昔MEをすこし分解したことはあるけれど…直せなかった)。

とりあえず「最高スピード1/1000秒化改造」と「露出計の作動修正」「ファインダー清掃」が目的です。

目盛に書かれていないシャッタースピード1/1000が使える小改造

改造方法については、他のサイトで散々紹介されているので、そちらをご参照ください。

自分は、切削すべきダイヤル本体が外せなかったので、ダイヤルを保持している板にくっついたまんまニッパで削り込みました。こんなもんは、仕事が汚くても果たせればそれで良いんです。

このままの状態でえぐり取った

作業してみて解ったのですが、ダイヤルを削り込む作業が進んで1/1000の所まで回るように削っても、ダイヤル本体だけではクリック感は出ません。ダイヤル本体でクリック感を出すためには、ダイヤル裏面のクリック玉保持ポイント(穴)を増やし、1/1000位置相当の所に新たに穴を開ける必要があると思われます。

しかしながら、1/1000相当のクリックポイント穴あけ作業をサボってそのまま組み付けてみると、不思議なことにシャッタースピードダイヤル操作でちゃんとクリック感が出るんです。

検証していないので推測ですが、おそらくシャッターユニットの方に、1/1000位置相当のクリックがあるのだと思われます。

組み上げ後はシャッタースピードダイヤルで実用上問題の無い「1/1000クリック感」が得られるわけですが、元からあった他のシャッタースピード位置と比べると多少クリック感が弱くなることは否めません。

おそらく元からあった他のシャッタースピードダイヤル位置は、ダイヤル側とシャッター側の「ダブル・クリック」になっているはずですが、1/1000だけは「シングル・クリック」となるわけです。

ファインダーと露出計の作動

(ラケット型の円がシャッタースピードで、針はレンズの絞り値に連動して動く)

続いて露出計です。

丸いラケットみたいなのは、シャッタースピードを示しており、シャッターダイヤルを弄ると連動して動きます(1/500で最上部、Bで最下部に来る)

1/1000改造を施しても、ちゃんと1/500のさらに上の位置に追従してくれるので問題ありません。

写真は修正後の露出計の動きの写真です。

ISO100、LEDのデスクライトの下EV8程度の明るさです。

絞りF2.0(AV2)にしたところ、シャッタースピード1/60秒(TV6)のラケット内に針が収まり「適正」と判断してます。

私は電気工学の知識は無いです。完全素人ながら、露出計の仕組みは聞き及んでいます。すなわち光の明るさで電流の抵抗値が変わる素子を設置し、電流変化を適切なシャッタースピードに変換して表示するものであると。低照度と高照度用に2台の素子を使うそうです。

その抵抗値は、基盤に設置されたダイヤルで可変できるため、今回そのダイヤルを弄ってみようというものです。

素子そのものが劣化していることが疑われる点は完全スルー。

軍艦部を開けると、プリズム上部に、左右に分かれて、3つの可変ダイヤルが現れます。それぞれの役割は不明。とりあえず1号から3号まで仮称を振りました。

露出計の可変抵抗(上が1号と、下が2号)。カメラ正面から見てプリズム上右側に設置

露出計の可変抵抗(3号)。カメラ正面から見てプリズム上左側に設置

以下、適当に弄って露出が適正値をみるまでの経緯から、1~3号の各役割を推測で書きます。

1号はおそらく低照度側の可変ダイヤルです。

前述通り、当初は適正露出値より1.3EVほどアンダーな露出値を示していました。つまり実際の明るさより1.3EV明るいと判断してくる。

EV値6~7程度の室内で絞りをF4に設定し、調整前はシャッタースピード1/15秒と1/30秒の間を示している針を、1/8秒の所に来るようにするのに、主にこちらを時計回りに回転する方向で調整しました。結果かなり回しても1/8秒より少し上を示します。

2号はおそらく高照度側の可変ダイヤルです。

まず、室内では、このダイヤルを時計方向へ弄っても、針の位置にほとんど変化は見られませんでした。

そして、1号で最も現実に近い値を得るまで調整した後に、EV13程度の雲った空にレンズを向けてみると、F8(AV6)で1/60(TV6)を示してきました。実際の明るさより1EV暗いと判断しているので、調整前とは反対に露出オーバーになってしまっている。

そこで、2号ダイヤルを少し反時計方向へ戻すと、一気に1段針が上がり、1/125が適正と示しました。

調整後、再度暗い部屋へ戻って測定してみますが、暗い場所の露出値にはあまり影響が出ていません。

3号は、おそらく全体にかかる(ISOダイヤル直結?)の可変ダイヤルです。

ここを少し弄っただけで一気に露出値は3EVほど変化します。1号と2号を調整した後に、この3号を調整して、低照度・高照度とも余裕を持って基準内に収まるようにしたうえで(結果1号はかなり元に戻した)、さらに1号と2号を微調整して、修正の完了を見ました。

上記全て推測ですのであしからず。

なお、上記全て作業完了後に、M42マウントアダプターを使ったタクマーと、A位置のあるKマウントレンズを用いた結果、これらの露出値が正常に出ないことが判明しました。具体的には、絞り込み測光をすると絞り1段につき露出計メーターは反段程度しか反応しないのです。

手持ちのレンズでは、電子設定を持たないKマウントレンズとして、初代KマウントのSMCP 55mm/F1.8(曇り貼り合わせレンズを抜き取り、タクマーの正常なそれからコンバートした改造品)1台だけがありますが、これだけは正常な露出値を示しました。

これらが仕様なのかどうか、解りません。

仕様でなければ、相変わらず露出計が故障したままです。

仕様だとすれば、本機は、非電子のKマウントのレンズ側の絞りレバーから伝達される絞り値のみを露出の基準にしているものであって、絞り込み測光となるタクマー、およびレンズ側から電子情報でF値を読み取ることができるA以降Kマウントレンズでは、正常な測光が出来ない、という仮定が成り立ちます。

しかしこの場合、同様の機能を有していたと思われるペンタックスのボディ、KシリーズやMシリーズでも同じ不便が発生し得るので、Kマウント発表と同時にM42アダプターで過去のタクマーを絞り込み測光で使えるようにしたハズであること、と矛盾が生じします。

今後、追跡調査が必要です(しないかも知れないけど)

今回は、このあたりにして、ファインダーのゴミの原因である、プリズムとスクリーンマットの間のゴミを飛ばして終了としました。初めて一眼レフに内蔵されたプリズムの本体を拝むとが出来ました。

3.失敗譚

軍艦前部の留めネジ

今回、1箇所失敗しました。

写真のネジ留め部分のベースが割れてしまった。プラリペアで補修しましたが、見た目がカッコ悪くなってしまいました。

ネットや書籍ではこの些細な点について特に情報ありませんが、今後トライされる方へ。ここは構造上非常にモロイので、ネジは仮止めで十分です。

最後にレビューを。

やはり低速シャッターで1/8秒の次がいきなりバルブってのはキツイ。これに尽きる! 残りの低速シャッターはバルブで操作せよってことになる。

ドラマーの人などでリズム感覚に優れる人間であれば、1/2秒はレリーズケーブル使用のバルブ操作でかなり正確に出せると思うし、自分もその自信がある。テンポがBPM60のエイトビートを叩いたときのハイハット一発(八分音符)の長さである。腕時計の秒針でリズムキープもばっちり、余裕でしょう。

しかし1/4秒はどうだ?同じテンポで16ビートを叩くのもドラマーであれば容易な部類であるが、これをレリーズケーブルで正確な16ビート一拍分の長さを叩き出すというのは、ドラムとかテンポキープを越え、もはや別の職人芸か、一発芸の領域ではなかろうか。

いわんや1/8秒ともなれば、私なら諦める。が、1/8秒はXR500がちゃんと補ってくれるではないか。

ということで、私はこのカメラを使ってレリーズケーブル片手に「人力1/2秒」「人力1/4秒」のマスターにトライする所存です。

マスターしたら捨てますこんなカメラ(笑)

以上

しかし、そんなカメラにこれを超える値段のレンズを使えなくて、

Kマウントで使える安い望遠レンズを付けて月面を撮ってみたりしたものです。

廉価一眼レフだったようですね、サンキュッパという言葉の発祥だったとか否かとか。

いずれにしても付属のリケノンの解像感だけは本日をもっても未だに白眉であり今も愛用しております。

とうとう発売されたフルサイズK-1が欲しいです、いつか。

35mm最安一眼レフとして子供の憧れだったモデルでした。

憧れ仲間の中で人気を分けたライバルは富士のST-605Ⅱ

いずれもシャッター最高速に制限ありの中途半端なモデルなのですが、腐っても一眼レフ・・・110カートリッジのポケットカメラやハーフサイズのオリンパスペンを愛用していた自分や友人にとっては十分な魅力を感じたものです。

カタログにおける「斜めスプリット」の解説は「縦位置/横位置いずれも合焦しやすい」と堂々と謳っており、ズレが概ね半分になる事など考えもせず「発想スゲー」と騒いでおりましたw