では年末よりご紹介していたバルブクリアランス調整、いわゆるタペット調整です。自分は元旦からこんなことをしていました。ヲタクの休日です。

エンジン燃焼行程におけるバルブの開閉はロッカーアームを介して…

という仕組みの話は飛ばします(自分がよく分かっていない、とも言う)

エンジンを始動して「カチカチカチカチ」という音がし始めたら、そろそろ調整どきです。寒い日に顕著です。自分のVTRもこの冬に始まりました。あんまり放っておくと高回転時に「カム」がえらい勢いでロッカーアームを叩いてしまい、「かじり」が生じます。実際に以前乗っていたVT250FEは、カムにかじり傷がありました。

まずはヘッドカバーを開けます(その前にガソリンタンクをどかしてくださいね。あとプラグキャップも前後とも抜いちゃいます)。

では1番シリンダー(後ろ)から参ります。

リアのヘッドカバー周りのゴチャゴチャ

ヘッドカバーの上に、例の排ガス対策部品がゴチャゴチャとあります。これらのホースをスッポ抜き、車体右側の方へ寄せておきましょう。ウインカーリレーと、イグニッションコイルも外しておくことをおすすめします。

ヘッドカバーが露出しましたら、フタを開けます。ネジ4本を外すと取れます。特に固着する場所ではないので、あっけなく外れるでしょう。唯一注意なのが、点火プラグを避ける湾曲部分付近に、2箇所ノックピンがあることです。写真でマルをしたところです。例の排ガス対策装備の部分です(ネジを外す必要はナシ)。

ヘッドカバー露出

カバーを開けると、このノックピンにOリングがはまっています。ピンやOリングを間違ってもヘッド内に落とさないこと!自分がやった際はOリングがカバー側にくっついて来ました。

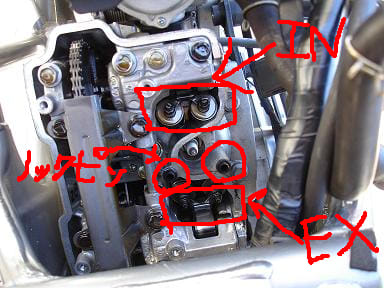

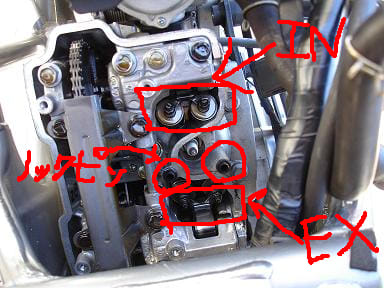

リア開頭

続いてタイミングホールキャップを外します。中にボルトが見えますね。このボルトを回すとクランクが回ります。回す時、圧縮行程では結構重たく手ごたえがあります。プシューとか聞こえてきます。

タイミングホール

回しながら、ヘッドカバーを開けた中身を覗いてください。卵型の「カム」が動いて、ロッカーアームが押される仕組みが分かるでしょう。押されるとバルブがシリンダー側に向かって落ち込み、開きます。閉まる時はスプリングの力で戻って閉まります。4ストロークのバルブの動きが勉強できます。

カムまわり

で、バルブクリアランスを調整するにはサイクル中の「圧縮上死点」の位置で行います。2つ上の写真のようにクランク側に目印が着いているので、ここに合わせてクランクを回すことになります。1と書いてある付近に数本のラインが見えてますが、一番左のラインを参照します。

2つ上の写真では文字が見えにくいので、カバーごと開けたときに撮った写真を下に載せます。こう書かれるのが見えます。

クランク側の目印。前バンクと後バンクで合わせる所が違います

ところが、4ストロークエンジンはクランク2回転で1サイクルが終了しますので、クランクだけ見ていると圧縮上死点と排気上死点では位置は全く一緒です。ではどうやって見分けるのかというと…4サイクルの構造の仕組みはここでは書かないので、見分ける方法のみを書いておきます。

圧縮上死点は全てのバルブが完全に閉じた状態です。いっぽう排気上死点は「オーバーラップ」と言って全てのバルブが微妙に開いている状態です。よって、クランクを回しながらこの行程上の違いを見分けるのが、サービスマニュアルの書いてある「カム山の位置を目視で見分ける」よりラクです。

具体的には。まずクランクを時計方向に回しながらヘッドを覗いてください。全部のバルブが閉じたら(=ロッカーアームが何も押していない状態)そこが圧縮工程に入る目印です。

一旦クランクを回す手を休め、タイミングホールの方に目をやります。

タイミングホールの中には目印が書いてあります。後ろは1番シリンダーなので、「1」目印の一番左にある線のところを、カバー側の▽マークと合わせるところまで、もう少し回してください。

これで終了です。

なおクランクを回している時にヘッドの中でEX→INの順で交互にバルブが動くシーンが見えたら、この時も丁度マークが合ってるはずです(排気上死点)。ここを目印にして、さらに360度回転させても良いでしょう。

慣れれば、バルブの動きを見ただけで現在どの行程かスグに分かります。

クリアランス計測

調整する場所は、ロッカーアームに取り付けられたアジャスタと、バルブの間の隙間です。

調整は、ナットを緩めて、アジャスタねじを回す

ナットを少し緩めて、マイナスネジを少し締めて、またナットを締めればOK。

隙間間隔の指定は、サービスマニュアルではIN(吸気)側が0.17+-0.03mm、EX排気側0.22+-0.03mmだそうです。

ここでシックネスゲージが登場してきます。指定どおりの厚さを出すには、ゲージを複数枚重ねる必要があります。元整備士(クルマ)の友人曰く、「なるたけ厚さが近いものを重ねる」ものらしいです。つまり、例えば17を出すのなら、15+2ではなく9+8にするという理屈です。なおゲージはとっても薄いので、1枚取り出したつもりでもその下にもう1枚くっついているケースがあります。ゲージ表面には厚さを示す数字が書かれていますが、裏面には書かれていないので確認できないのです(自分のゲージだけ?)。これを確認するためには、例えば0.08を取り出したいときは、0.08を出してから、その次にちゃんと0.09があることを確認するのです。0.10が出てしまった場合は、0.08のウラに0.09が隠れて張り付いています。裏から見ても数字が書いてあれば良いんですが。これは自己流ですので無視しても結構です。

(つづく)

エンジン燃焼行程におけるバルブの開閉はロッカーアームを介して…

という仕組みの話は飛ばします(自分がよく分かっていない、とも言う)

エンジンを始動して「カチカチカチカチ」という音がし始めたら、そろそろ調整どきです。寒い日に顕著です。自分のVTRもこの冬に始まりました。あんまり放っておくと高回転時に「カム」がえらい勢いでロッカーアームを叩いてしまい、「かじり」が生じます。実際に以前乗っていたVT250FEは、カムにかじり傷がありました。

まずはヘッドカバーを開けます(その前にガソリンタンクをどかしてくださいね。あとプラグキャップも前後とも抜いちゃいます)。

では1番シリンダー(後ろ)から参ります。

リアのヘッドカバー周りのゴチャゴチャ

ヘッドカバーの上に、例の排ガス対策部品がゴチャゴチャとあります。これらのホースをスッポ抜き、車体右側の方へ寄せておきましょう。ウインカーリレーと、イグニッションコイルも外しておくことをおすすめします。

ヘッドカバーが露出しましたら、フタを開けます。ネジ4本を外すと取れます。特に固着する場所ではないので、あっけなく外れるでしょう。唯一注意なのが、点火プラグを避ける湾曲部分付近に、2箇所ノックピンがあることです。写真でマルをしたところです。例の排ガス対策装備の部分です(ネジを外す必要はナシ)。

ヘッドカバー露出

カバーを開けると、このノックピンにOリングがはまっています。ピンやOリングを間違ってもヘッド内に落とさないこと!自分がやった際はOリングがカバー側にくっついて来ました。

リア開頭

続いてタイミングホールキャップを外します。中にボルトが見えますね。このボルトを回すとクランクが回ります。回す時、圧縮行程では結構重たく手ごたえがあります。プシューとか聞こえてきます。

タイミングホール

回しながら、ヘッドカバーを開けた中身を覗いてください。卵型の「カム」が動いて、ロッカーアームが押される仕組みが分かるでしょう。押されるとバルブがシリンダー側に向かって落ち込み、開きます。閉まる時はスプリングの力で戻って閉まります。4ストロークのバルブの動きが勉強できます。

カムまわり

で、バルブクリアランスを調整するにはサイクル中の「圧縮上死点」の位置で行います。2つ上の写真のようにクランク側に目印が着いているので、ここに合わせてクランクを回すことになります。1と書いてある付近に数本のラインが見えてますが、一番左のラインを参照します。

2つ上の写真では文字が見えにくいので、カバーごと開けたときに撮った写真を下に載せます。こう書かれるのが見えます。

クランク側の目印。前バンクと後バンクで合わせる所が違います

ところが、4ストロークエンジンはクランク2回転で1サイクルが終了しますので、クランクだけ見ていると圧縮上死点と排気上死点では位置は全く一緒です。ではどうやって見分けるのかというと…4サイクルの構造の仕組みはここでは書かないので、見分ける方法のみを書いておきます。

圧縮上死点は全てのバルブが完全に閉じた状態です。いっぽう排気上死点は「オーバーラップ」と言って全てのバルブが微妙に開いている状態です。よって、クランクを回しながらこの行程上の違いを見分けるのが、サービスマニュアルの書いてある「カム山の位置を目視で見分ける」よりラクです。

具体的には。まずクランクを時計方向に回しながらヘッドを覗いてください。全部のバルブが閉じたら(=ロッカーアームが何も押していない状態)そこが圧縮工程に入る目印です。

一旦クランクを回す手を休め、タイミングホールの方に目をやります。

タイミングホールの中には目印が書いてあります。後ろは1番シリンダーなので、「1」目印の一番左にある線のところを、カバー側の▽マークと合わせるところまで、もう少し回してください。

これで終了です。

なおクランクを回している時にヘッドの中でEX→INの順で交互にバルブが動くシーンが見えたら、この時も丁度マークが合ってるはずです(排気上死点)。ここを目印にして、さらに360度回転させても良いでしょう。

慣れれば、バルブの動きを見ただけで現在どの行程かスグに分かります。

クリアランス計測

調整する場所は、ロッカーアームに取り付けられたアジャスタと、バルブの間の隙間です。

調整は、ナットを緩めて、アジャスタねじを回す

ナットを少し緩めて、マイナスネジを少し締めて、またナットを締めればOK。

隙間間隔の指定は、サービスマニュアルではIN(吸気)側が0.17+-0.03mm、EX排気側0.22+-0.03mmだそうです。

ここでシックネスゲージが登場してきます。指定どおりの厚さを出すには、ゲージを複数枚重ねる必要があります。元整備士(クルマ)の友人曰く、「なるたけ厚さが近いものを重ねる」ものらしいです。つまり、例えば17を出すのなら、15+2ではなく9+8にするという理屈です。なおゲージはとっても薄いので、1枚取り出したつもりでもその下にもう1枚くっついているケースがあります。ゲージ表面には厚さを示す数字が書かれていますが、裏面には書かれていないので確認できないのです(自分のゲージだけ?)。これを確認するためには、例えば0.08を取り出したいときは、0.08を出してから、その次にちゃんと0.09があることを確認するのです。0.10が出てしまった場合は、0.08のウラに0.09が隠れて張り付いています。裏から見ても数字が書いてあれば良いんですが。これは自己流ですので無視しても結構です。

(つづく)

タペット音がきになりましてここにたどり着きました。

車暦も似ていてコレダ50もあるなんて奇遇です。

またよろしくお願いいたします

車暦が似ていてコレダもお持ちなのですか?

わたしと兄弟ですね!

今後もよろしくおねがいます。

ええ、そっくりです。

VT250FE(インテグラ)に乗っていた事も

GR72Ⅲ型に乗っていたことも。

また書き込みます宜しくお願いいたします・

すごいぐうぜんですね。

私は今でもVT250FEが忘れられません。自分にとってはほぼ理想のマシンでした。

F2Fも含めてつい最近まで結構見かけたものですが、最近は町でも全然会わなくなってしまいました。

タペット調整が上手にいくことを祈っております。後記になりますが、今思えばこの作業のときにもっとシメ手おいてよかったと思います。1万キロくらいでまた音が気になってきましたので・・・

作業中断中です。メールを送ってみたのですが届きましたか?

使ったことないのでどんなものか分からないのですが、多分ゲージを差し込みやすくするだけのものだと想像しています。ねじこめば何とかなると思われます。

しかしせっかく発注してしまったので、万全で望みたいところですね!

メール先ほどお返ししました。遅くなってすみません!

Fシリンダーはin側もOUT側も0.15のゲージが入ったのですがRシリンダー側はゲージを上手く差し込めなかった。クリアランスが狭く?なることはあるのでしょうかねぇ。

今仮組みして走れる状態なのですがもう一度開けて自分的には何mmのゲージが入るのか再びアタックする予定です。シクネスゲージをめくっていて思ったのですが±0.03mmって単位は小さいけど結構広いですね。

オイルはワコーズの10W-40を入れています(バイク屋で2100円/L)。またはホームセンターでカストロの2輪用を入れたりもします。

純正専用工具って使ったことがないですが、そんなに手に入らないものだったんですか!

オイルは良いのを使ってるんですね。4CT?意外にオイルが及ぼす影響って読めないというのが感想です。私も一度だけ4CTを入れたのですが、ヘッドカバーからオイルがにじみ始めた時期と一致したことから、以後は純正しか使ってません。

上手くいくこと祈ってます!