🌸生殖医療のルールと国の役割

☆不妊治療や生まれる前の胎児の検査といった生殖医療

☆生殖医療は急速に進歩している

*倫理的課題は多く、どこまで実施することが認められるのか

*その判断はますます難しくなっている

☆現在、生殖医療のルールの多く

☆現在、生殖医療のルールの多く

*日本産科婦人科学会がつくったもの

*「自主規制」として運用されている

☆学会は、国によるルールづくりを求めている

⛳不妊治療は、保険が適用されている

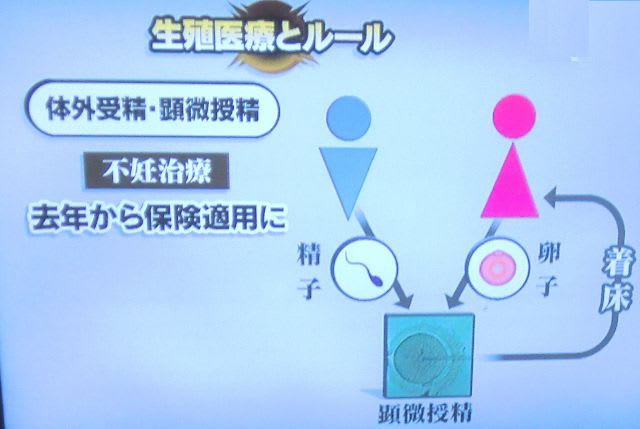

☆精子と卵子の「体外受精」「顕微授精」などが対象

*その後、受精卵を着床させる方法

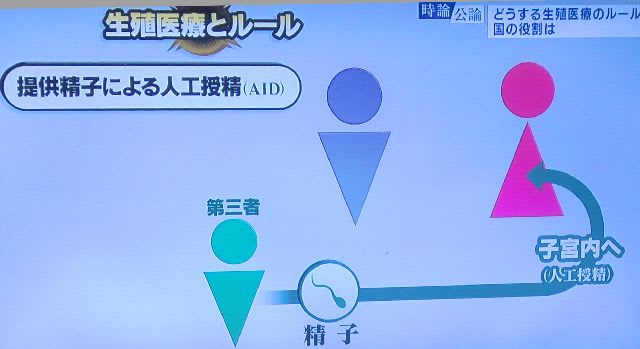

☆第三者から提供された精子を子宮の中に送り込むという方法もある

*「AID」と呼ばれている

☆日本産科婦人科学会

☆日本産科婦人科学会

*1人の提供者から生まれる子どもが多くならないよう

*生まれる子どもを10人以内にするというルールにしている

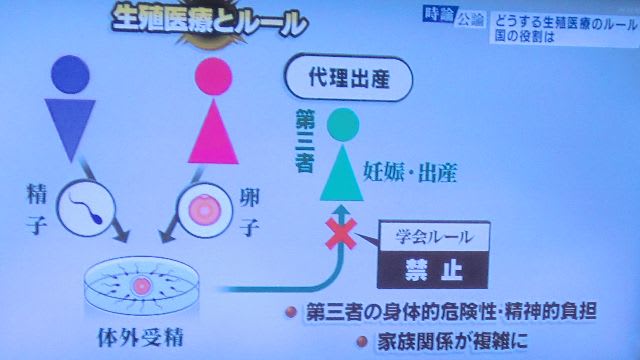

⛳代理出産

☆カップルの受精卵を第三者の女性に着床させて、妊娠・出産する方法

☆学会のルールでは「禁止」

*妊娠した女性の身体的危険性や精神的負担

*家族関係が複雑になるといったことがその理由

☆代理出産について、国内の法律では規定されていない

*議論を呼ぶ代理出産も学会のルール

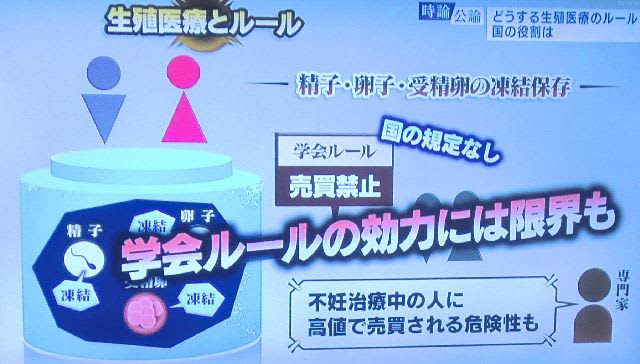

⛳精子や卵子、受精卵の凍結保存

☆不妊治療で、複数の受精卵を凍結保存し

☆不妊治療で、複数の受精卵を凍結保存し

*適切なタイミングで着床させるケース

*がんの治療を受ける人が、放射線などによる影響を受けないように

*がんの治療を受ける人が、放射線などによる影響を受けないように

*治療の前に凍結保存しておくケース、などもある

☆学会のルールで、凍結保存したこれらの売買は禁止している

☆学会のルールで、凍結保存したこれらの売買は禁止している

*不妊治療を続けている人などに、高値で売買される危険性がある

*生殖細胞を商品のように扱う商業化にもつながりかねず

*これも国の法律の規定はない

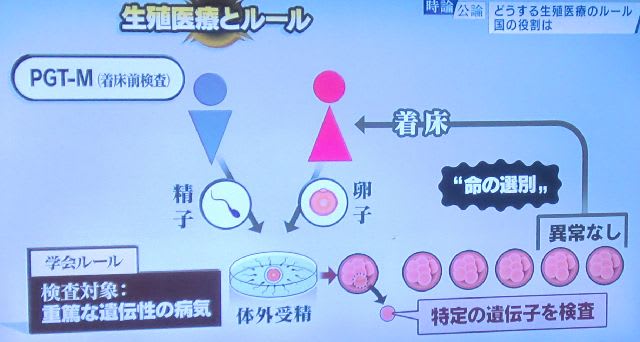

⛳生殖医療は進展している

☆生まれる前のおなかの胎児、受精卵の段階で

☆生まれる前のおなかの胎児、受精卵の段階で

*病気かどうかを調べる検査が行われている

☆受精卵が一定程度、細胞分裂した段階で

*一部の細胞を取り出して調べる「着床前検査(PGT-M)」

☆「PGT-M」とは

*特定の遺伝子に異常がないかどうかを調べる

*異常が見つからなかった受精卵を選んで着床させる

*受精卵を選ぶことから「命の選別につながる」といった議論がある

*受精卵を選ぶことから「命の選別につながる」といった議論がある

☆検査で、ある病気の子どもが生まれないようにする

*障害がある人への差別を助長しないかといった意見もある

☆倫理的にも難しい判断

*産婦人科学会で決められる範囲を超えている

⛳生殖医療のルール

☆2000年に、当時の厚生省の専門委員会

*報告書で倫理的、法律的、技術的側面から検討し

*提言などを行う公的機関の設置を求めている

☆2000年の報告書から20年余りが経過

☆2000年の報告書から20年余りが経過

*動きについては「遅すぎる」という指摘がある

☆生殖医療の進歩に、いまのルールが追いついていない

☆法律による規制が必要なもの

*国民の間でも意見が分かれる倫理的問題の検討が必要

☆イギリスには、生殖医療に関する認可や監督等

*一元的に行う機関がある

☆生殖医療は急速に進歩している

☆学会からの問題提起をきっかけに

*国あるいは国会は、議論を加速させることが求められている

(敬称略)

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳出典、NHK『時事公論』

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳出典、NHK『時事公論』

生殖医療のルールと国の役割

(NHK『時事公論』より画像引用)