4月14日(水)哲学学習会を会社で実施しました。参加人数は、新入社員も含めて11名でした。教材は、「自然の哲学」(上)田中 一著で第一話「アイディアの誕生」です。

雑感

最近は、世の中に少し閉塞感がありますが、これはなにによるものでしょうか。

前回、前々回でのべましたように「デフレ」や「自分さえよければ」ということも大きな原因ですが、それと関連して、価値観の多様化とインターネットなどによる情報過多、自由な発言などが、あげられます。

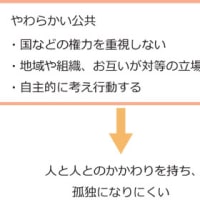

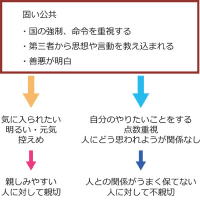

確かにいまは、多様性の共生という言葉が使われますが、経済発展とともに、日本でも村社会から、一人ひとりが孤立しても生きられる社会をつくりあげてきました。

昔は、経済的に貧しかったことや、お上にたいしてものがいえずに団結していないと不利益をこうむったり、他の集団から利益をまもるためにも隣近所や集落全体で助け合わないといけない時代でもありました。

戦後、経済的に裕福になるにつれ、集団でくらすことの不利益さが徐々に減り、集団での規律や縛りのほうが自由を阻害する要因として感じられ、村社会を飛びだし、お金の稼げる都会へと人は向かいました。

ところがいまはどうでしょうか?最初に言いましたように、今度は、あまりにも秩序規準である、価値観が多様化し、特に善悪の考え方があまりにもちがうため、集団で行動する必要がある、会社、学校などでは、組織運営が非常に難しくなっています。政治の世界も同じです。一人ひとり意見が違い、一人ひとりが自分中心の意見を出し合うとばらばらになってしまい、ものごとがなかなか決まらない、ということになります。各意見を調整していると莫大な時間を消費してしまいます。

目的を達成するのに使う労力よりも、各人の意見を調整するだけではるかに大きな労力をそこで使い、あげくのはて何も創造しないという状況が生まれています。いまの政治がそのようにみえます。

昔は、長老とか、知恵者とか実力者とかリーダーシップを発揮するものがいて、そのものが決めたことには、違う意見があろうと、その決定にしたがうという暗黙のルールがありました。

というようなわけで、現代は閉塞感というか、ものごとが思うように進まないという状況にあるといえます。

そこで、現代に生きるわれわれに必要なことは、コミュニケーション力といってしまえば簡単ですが、その前提として「ビジョンを描くこと」「場のエネルギーをあげること」「人にわかりやすく話すこと」「常に前向きに考えること」「謙虚に自分を制御すること」「他のものに感謝すること」などが挙げられます。

時代は変わりました。私自身も世の中に適合するように変えなければいけません。

と思う今日この頃です。

本日の学び

ここでは、思いつきやアイディアなどの精神作用が生まれるのは、突然なので法則性などないように思われますが、これさえも合法則的すなわち理屈に合ったものだということをいおうとしています。

著書より、引用します。

「発見、創造、新しいことを思いつくこと、これを意義づけることが人のもついちじるしい特徴である。

新しいことを思いつくことは、人間の精神活動のなかの中心的なはたらきである。

人間の精神活動は、実にすばらしいものであって、そのはたらきをみたとき、これが神秘

的なほどみごとなものだと感じるのもまことに自然なことである。

だからといって、人間の精神の本質を、偶然的で神秘的なもの、人間の力のおよばない、なにか別の力で定められたものであるときめてしまうのは飛躍しすぎる話である。

妙案を思いつくとき

仕事についてよく知っており、また仕事のうえで新しく工夫をこらすべき点がはっきりしている場合には、精神を集中することによってよい考えを思いつくことが少なくない。ひととおり知識があり、工夫を加えるべき点が明確で、かつ精神を集中する、これらのことが新しい工夫を思いつくための条件である。

課題意識にかんする一般的知識を持ち、しかも課題意識をもちつづけていたときには、遅かれ早かれ、必ずアイディアを思いつき、工夫をこらし、物事を処理していくことが可能になる。

[一般知識のもとにおかれた課題意識はかならずアイディアを生成する]――これは人間の思考にたいする一つの認識である。

でも、いつアイディアがでてくるかわからない。アイディア生成のように合法則的過程が具体的な形で現実に進行するときにはいつも偶然性をともなっている。

まず、情報は食べ物のように記憶室にたくわえられる。

次に、断片的な情報・知識が、課題意識のもとに多量に集まってくる。それらの情報や知識が、たがいに結びつきあって、まとまった情報・知識、すなわち観念連合をつくる。あたえられた課題に答えうる観念連合が、多くの観念連合のなかからえらびだされる。

以上の過程は、全部無意識下でおこなわれるが、このようにして課題に答えたようにみえる観念連合が形成されると、この観念連合は意識の上におし上げられる。こうしてアイディアが形成される。

哲学の話の最初にアイディアの誕生をとりあげたのは、その誕生過程が神秘的なものではないことを強調するためである。

いままでのべたことで、まず第一に、アイディアは[一般的知識の前提のもとで課題意識から生まれる]ことがわかった。

さらに第二として、その生成過程を脳髄のなかのこまかなはたらき方として理解することができた。

アイディアの誕生のように神秘的にみえるものですら、その本当の姿は合法則的な過程であり、詳細な具体的な多くの課程に裏づけされたものである。

もしこのような見方が正しいとすれば、この世界の現象のすべてが、アイディアの誕生と同じように合法則的なものであると考えるべきではなかろうか。」

と著者は述べています。

まず、ここでの学びは、人間は、問題が生じてそれを解決しようとする場合や、目標や目的を強くもつと、その解決策や目標達成にいたる方法などのアイディアが必ず、生まれてくるということです。

そこには、偶然性がともない、いつ出てくるかわかりませんが、思いの強さとそれについていろいろと真剣に調べたりすることで、解決策や目標達成が可能になるということです。 私は、自分が経験や学習することから獲得した一般知識だけではなく、生まれたときからの先天的なものやさらに、経験や学習しなくても宇宙や自然のなかに存在するものも含めて、アイディアが生成されると思っています。

だから人は、困難から逃れず、あきらめず、必ず解決策や、新しいアイディアが生まれてくることを信じて、気を張らずに考えつづけるということが一番重要だと思います。

それといま一つの学びは、いままで自分が経験してこなかったことがらが、目の前に現れてもそれは、突然現れたのではなく、合法則的に、連続性のもとにあらわれてきたものだと考えて、ものごとに対処するというこです。

雑感

最近は、世の中に少し閉塞感がありますが、これはなにによるものでしょうか。

前回、前々回でのべましたように「デフレ」や「自分さえよければ」ということも大きな原因ですが、それと関連して、価値観の多様化とインターネットなどによる情報過多、自由な発言などが、あげられます。

確かにいまは、多様性の共生という言葉が使われますが、経済発展とともに、日本でも村社会から、一人ひとりが孤立しても生きられる社会をつくりあげてきました。

昔は、経済的に貧しかったことや、お上にたいしてものがいえずに団結していないと不利益をこうむったり、他の集団から利益をまもるためにも隣近所や集落全体で助け合わないといけない時代でもありました。

戦後、経済的に裕福になるにつれ、集団でくらすことの不利益さが徐々に減り、集団での規律や縛りのほうが自由を阻害する要因として感じられ、村社会を飛びだし、お金の稼げる都会へと人は向かいました。

ところがいまはどうでしょうか?最初に言いましたように、今度は、あまりにも秩序規準である、価値観が多様化し、特に善悪の考え方があまりにもちがうため、集団で行動する必要がある、会社、学校などでは、組織運営が非常に難しくなっています。政治の世界も同じです。一人ひとり意見が違い、一人ひとりが自分中心の意見を出し合うとばらばらになってしまい、ものごとがなかなか決まらない、ということになります。各意見を調整していると莫大な時間を消費してしまいます。

目的を達成するのに使う労力よりも、各人の意見を調整するだけではるかに大きな労力をそこで使い、あげくのはて何も創造しないという状況が生まれています。いまの政治がそのようにみえます。

昔は、長老とか、知恵者とか実力者とかリーダーシップを発揮するものがいて、そのものが決めたことには、違う意見があろうと、その決定にしたがうという暗黙のルールがありました。

というようなわけで、現代は閉塞感というか、ものごとが思うように進まないという状況にあるといえます。

そこで、現代に生きるわれわれに必要なことは、コミュニケーション力といってしまえば簡単ですが、その前提として「ビジョンを描くこと」「場のエネルギーをあげること」「人にわかりやすく話すこと」「常に前向きに考えること」「謙虚に自分を制御すること」「他のものに感謝すること」などが挙げられます。

時代は変わりました。私自身も世の中に適合するように変えなければいけません。

と思う今日この頃です。

本日の学び

ここでは、思いつきやアイディアなどの精神作用が生まれるのは、突然なので法則性などないように思われますが、これさえも合法則的すなわち理屈に合ったものだということをいおうとしています。

著書より、引用します。

「発見、創造、新しいことを思いつくこと、これを意義づけることが人のもついちじるしい特徴である。

新しいことを思いつくことは、人間の精神活動のなかの中心的なはたらきである。

人間の精神活動は、実にすばらしいものであって、そのはたらきをみたとき、これが神秘

的なほどみごとなものだと感じるのもまことに自然なことである。

だからといって、人間の精神の本質を、偶然的で神秘的なもの、人間の力のおよばない、なにか別の力で定められたものであるときめてしまうのは飛躍しすぎる話である。

妙案を思いつくとき

仕事についてよく知っており、また仕事のうえで新しく工夫をこらすべき点がはっきりしている場合には、精神を集中することによってよい考えを思いつくことが少なくない。ひととおり知識があり、工夫を加えるべき点が明確で、かつ精神を集中する、これらのことが新しい工夫を思いつくための条件である。

課題意識にかんする一般的知識を持ち、しかも課題意識をもちつづけていたときには、遅かれ早かれ、必ずアイディアを思いつき、工夫をこらし、物事を処理していくことが可能になる。

[一般知識のもとにおかれた課題意識はかならずアイディアを生成する]――これは人間の思考にたいする一つの認識である。

でも、いつアイディアがでてくるかわからない。アイディア生成のように合法則的過程が具体的な形で現実に進行するときにはいつも偶然性をともなっている。

まず、情報は食べ物のように記憶室にたくわえられる。

次に、断片的な情報・知識が、課題意識のもとに多量に集まってくる。それらの情報や知識が、たがいに結びつきあって、まとまった情報・知識、すなわち観念連合をつくる。あたえられた課題に答えうる観念連合が、多くの観念連合のなかからえらびだされる。

以上の過程は、全部無意識下でおこなわれるが、このようにして課題に答えたようにみえる観念連合が形成されると、この観念連合は意識の上におし上げられる。こうしてアイディアが形成される。

哲学の話の最初にアイディアの誕生をとりあげたのは、その誕生過程が神秘的なものではないことを強調するためである。

いままでのべたことで、まず第一に、アイディアは[一般的知識の前提のもとで課題意識から生まれる]ことがわかった。

さらに第二として、その生成過程を脳髄のなかのこまかなはたらき方として理解することができた。

アイディアの誕生のように神秘的にみえるものですら、その本当の姿は合法則的な過程であり、詳細な具体的な多くの課程に裏づけされたものである。

もしこのような見方が正しいとすれば、この世界の現象のすべてが、アイディアの誕生と同じように合法則的なものであると考えるべきではなかろうか。」

と著者は述べています。

まず、ここでの学びは、人間は、問題が生じてそれを解決しようとする場合や、目標や目的を強くもつと、その解決策や目標達成にいたる方法などのアイディアが必ず、生まれてくるということです。

そこには、偶然性がともない、いつ出てくるかわかりませんが、思いの強さとそれについていろいろと真剣に調べたりすることで、解決策や目標達成が可能になるということです。 私は、自分が経験や学習することから獲得した一般知識だけではなく、生まれたときからの先天的なものやさらに、経験や学習しなくても宇宙や自然のなかに存在するものも含めて、アイディアが生成されると思っています。

だから人は、困難から逃れず、あきらめず、必ず解決策や、新しいアイディアが生まれてくることを信じて、気を張らずに考えつづけるということが一番重要だと思います。

それといま一つの学びは、いままで自分が経験してこなかったことがらが、目の前に現れてもそれは、突然現れたのではなく、合法則的に、連続性のもとにあらわれてきたものだと考えて、ものごとに対処するというこです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます