2月17日(水)哲学学習会を会社で実施しました。参加人数は、8名でした。教材は、「自然の哲学」(下)田中 一著で「第二十二話 人間と自然」です。

雑感

今、私の関心のあることが二つあります。その一つが、日本の国がデフレであるということです。

デフレとは、モノの価格が下がって、貨幣価値が上がるということですが、単に、モノが安くなったといって喜んでいる場合ではありません。

これがグローバル化した社会で現実に起こっています。

私たち個人は、生活者という面と販売者・生産者・労働者という両面をもっています。他社でつくったり販売されているモノが安くなるということは、自分の勤めている商品の価格やサービスの価格も同時に安くなるということです。

自社(他社も同じ)のモノの価格が安くなると売上高は減ります。原価も減るかもしれませんが、経費も減らさないと企業は利益が出ません。

利益が出ないと企業は、その活動を続けられなくなります。経費のなかで大きな割合を占めるのが人件費です。

そうです。

人件費も減ります。

ということは、個人に置き換えてみると収入が減るわけですね。

昨今のように、需要が減退してきて供給側の企業数が、過剰な場合は、企業間で値引き合戦のような熾烈な争いが起こります。

いや、実際に起こって我々が現実に体験しています。それと消費者の商品やサービスに対する要求はますます高度になってきています。

つまり、仕事は日に日に煩雑になり、一生懸命仕事をしても収入が下がっていくということが、螺旋階段を降るように起こっていきます。

収入が減っても他の物資が安くなるから生活にはそんなに影響しないのでは、という意見もありますが、教育費のようにまったく下がらないものもあります。

そうです。一番打撃を受けるのは、子育て世代には、本当に厳しくなってきます。今の日本の場合、学校以外に塾や専門学校にかよって良い成績や資格を取らないと生涯賃金が大きく変わってきます。

そのために、必死で子供に教育させようとしますが、お金がないと子供に満足な教育を受けさせることができません。

ということは、デフレによって収入が下がる過程においては、子供に十分な教育を受けさせることができなくて、その結果、その子供も多くの収入を得ることを望むのは難しくなっていきます。そうしますと、2極化が生じ、一部のお金持ちと大半のそうでないものとに固定化されてしまいます。

大半の人が、夢と希望が実現できにくい社会になってしまいます。

人は、誰もが幸せに生きる権利があります。

明るい希望に満ちた元気な社会にするためにデフレと戦っていこうと思います。

本日の学び

人間と自然の関係はどうなっているのでしょうか?著者から学んでいきましょう。

「人間が自然の史的発展の頂点に位置し、自然の以後の変化発展が人間の創造活動として展開される、あるいはまた人間は自由な意志を有し人間と自然との未来を自らの自由な手にゆだねている。」

「弁証法的唯物論は、世界の現実の過程が必然性と偶然性の統一として進行する」

「量子的状態、その特徴は同一の量子的状態から、いくつもの状態が、それぞれの確率によってひきおこされることににあった。

思考をささえるミクロの過程に量子的状態の物理的変化が顔を出しているのではないだろうかということである。

もしそうだとすれば、目的意識が存在するとき、これが物理的条件としてはたらいていて、思考をささえる量子的状態の変化の確率分布に影響するのではないだろうか。この影響は確率分布にあらわれた偶然性を介するものであって、以前の何らかの状態から運命決定論的に定まっているものではない。

人間という高次の存在は、これにふさわしい質を有している。

その質こそ目的意識の実在にふさわしい精神の自由であり、自由な意志の形成とこれをささえる社会の形成という実践である。

これこそ、世界の自然史的発展の頂点に現れた世界の最高の質的存在としての人間に特有な運動である。」

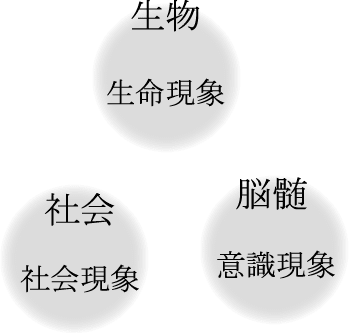

「生物に関しては生物という質における運動として生命現象があり、社会に関しては社会という質に特有な現象として社会現象が展開されている。

同じようにして、もっとも高度に発達した物質としての脳髄には、これに特有な運動として意識現象が展開される。

意識現象の相対的独立性とはとりもなおさず、認識し、方針をたて、決意する際の自由である。意志の自由であり精神の自由である。

このような意味において私たちの哲学は、意志と精神がその固有の性質として自由をもつことを主張する。この自由は、生物のもつ外界にたいする能動性の「人」の段階における具体的なあらわれである。」

「高次の質は低次の質の運動にたいして外的な条件として作用すること指摘しておいた。

異なる質相互間の関連の仕方は、意識・精神と客観的実在の運動との関係においても同様である。

意識・精神は外なる客観的実在の運動にたいする外的条件をあたえる。意識・精神は現実よりも先行することができる。

そのため客観的実在にたいしていちじるしい影響をあたえる外的条件を設定することができる。ときには十分時間をかけたとき、意識・精神の予期した状態に客観的実在の状態を近づけることも可能である。

しかしながらこのような場合にも、事物がその固有の法則によって運動することを忘れてはならない。事物はいかなる場合でもその固有の法則にそって変化発展する。」

「意識・精神の外界にたいする作用の仕方は、事物の運動にたいする外的条件を適切にもうけ、固有の法則にそって運動する事物の現実の運動状態に影響をおよぼすことである。

したがって意識・精神の自由とは、事物の変化発展が自然の史的発展過程の変化発展の方向に運動していくよう適切な外的条件を設定することにある。

いいかえれば、自由とは、現実の客観的過程に見出される進歩的な多くの傾向や可能性を意識的に能動的に発展させていくところにあるのである。人間とはこのような自由にもとづいて世界を創造的に発展させていくところに位置している。」

自然科学と社会科学の違い

「現在の自然科学では、『人』とは関係なく、『人』の誕生以前においてすでに形成されていた自然の質の系列を研究しているとかんがえてよいであろう。

一方社会についていえば、これは人が構成しているものであり、その発展は、私たちがどのように社会をつくっていくかということによっている。」

社会の発展について

「社会の発展がひとりでに自然とおこなわれるのではなく、『人』が意識的にこれをおこなうものであって、このような『人』の実践自身を研究の対象とする場合の『科学的』とは、どのような意味であるかということについてである。

人類はその誕生いらい、いろいろな体制の社会を経過してきた。それは社会の質的な移行である。

ところがこれら社会の質的な移行は多くの場合平穏なうちにおこなわれたのではなかった。

それはきわめて激しい、ときには流血をみておこなわれたものであった。

このことは社会の質的移行に際して、この移行を求めてやまない側と社会体制の維持を望むものとの間に激しいたたかいがおこなわれたことをしめしている。

社会の被支配者側と支配者との闘争としておこなわれたことを意味している。

社会の質的移行は、今日ではもはや自然におこなわれるのではなく、意識的におこなわれる。いうまでもないが、この意識的におこなうことによって実現する社会の質的移行、すなわち社会の変革もまた社会発展の法則にもとづいておこなわれる。

意識的な社会の変革の遂行には社会の合法則性がつらぬかれている。

いいかえれば、社会の法則性は、いかなる社会をどのような方法で実現していくことができるかということのなかにあらわれてくるのである。

したがって、社会の変革を阻止するところに社会の発展はなく、社会発展の法則性の展開はない。それは社会に対する非科学的な態度である。社会を変革する立場が科学的な立場であり、これを実践するところに科学的な立場がある。」

社会を構成する核としての人間の役割は

「弁証法的唯物論にたって社会について考察する場合には、社会を構成する核としての人間について、とくに人間の本質である精神の自由について深く理解しなければならない。

社会の変革は、歴史が示すように、単に社会のシステムを変更するだけでは達成することができない。その社会をになう一人ひとりの主体的条件が、社会をになうたるものになっていかなければならない。

資本主義体制は自然成長的に形成されていった。社会体制の形成が自然成長的であれば、ジグザグで不十分な部分を多分に残しながらも、この社会をになう主体的条件が曲りなりにつくられていく。

しかし目的意識的に社会体制を形成していくときには、この社会をになうたる一人ひとりの主体的条件の形成を、自然成長性にまかせてしまうことはできない。そこに、新しい社会をささえる民主制の基本があるといえよう。」

まとめ

「自然は、みずからのうちに意識を有する高度の存在としての人間を生むことによって、その発展に新しい決定的な条件を準備した。

その自然の発展とは人間による意識的な発展のことである。そしていまや人間はみずからの位置を理解し、その立場を自覚した。言い換えれば世界変革の哲学を理解するにいたった。

自然を意識的に形成して全自然史的発展のなかで人間が決定的役割を演じていくこと、これが以後無限につづいていく世界の発展過程である。

そして、この基本的な課題の前に当面横たわっている課題として、社会の変革がある。それは、全人民の精神的ならびに肉体的な全面的発展を保障する社会的条件の実現である。

私たちは、自由な意志を有している。自由な精神を有している。

この自由は、意識に固有なものであった。この自由は生物の能動性の人間の段階における端的なあらわれである。

そしてこの自由の前には、社会の変革と自然の意識的な発展にたいする実践が私たちにたいする課題として横たわっているのである。」

ここまでが引用文です。

-------------------------------------------------------------

今回もたくさんの大事なことを学びました。

自由とは、外界を認識し、方針をたて、決意する際の自由である。意志の自由であり精神の自由である。

意識・精神の自由は、現実の会社や社会にたいして、進歩的な多くの傾向を意識的に能動的に発展させていくところにある。

人間の自然に対する存在意義は、このような自由にもとづいて世界を創造的に発展させていくところにある。

人類誰もが望む理念にもとづく自由であれば、社会の客観的実在の運動法則と合致して社会も正しく発展し、自由も生きてくる。

理念にもとづかない、私利私欲による自分勝手な自由は、意識現象としては存在するが、自然の変化・発展にはなんの益をもたらさないばかりか、自然や社会、ひいては自分までも劣化させてしまう。

したがって、変化発展すべく方向に発展するのみ。逆戻りはない。

社会や人生は、人間の意志や精神の働きかけによって、よくもなり、わるくもなるのが、弁証法的唯物論の解釈である。

だから、唯我独尊で他人の言うこと聞かない人や、深く本質を見極めるところまで考えることにたいして手を抜いている人は、その人の意識現象は、実現されない。

会社を社会の法則性にしたがって改革していくことが科学的な立場である。会社や社会の変革を阻止するところに社会の発展はなく、社会発展の法則性の展開はない。

社会を意識で変革していく場合には、その社会をになう一人ひとりの主体的条件の形成を自然に任せておくことはできない。そこには、秩序と一人ひとりの社会性の向上が、必要となってくる。

自然が自然を人工的に変革させる人間を生んだ。→自然の将来は人間の手の中にある。

但し、対極として高度な生命体である人間同士の争いがある。それは、自由の意味と使い方を知らないからだろうか。

自由は何のためにあるのか?社会の変革のためと自然の意識的な発展のために存在する。

雑感

今、私の関心のあることが二つあります。その一つが、日本の国がデフレであるということです。

デフレとは、モノの価格が下がって、貨幣価値が上がるということですが、単に、モノが安くなったといって喜んでいる場合ではありません。

これがグローバル化した社会で現実に起こっています。

私たち個人は、生活者という面と販売者・生産者・労働者という両面をもっています。他社でつくったり販売されているモノが安くなるということは、自分の勤めている商品の価格やサービスの価格も同時に安くなるということです。

自社(他社も同じ)のモノの価格が安くなると売上高は減ります。原価も減るかもしれませんが、経費も減らさないと企業は利益が出ません。

利益が出ないと企業は、その活動を続けられなくなります。経費のなかで大きな割合を占めるのが人件費です。

そうです。

人件費も減ります。

ということは、個人に置き換えてみると収入が減るわけですね。

昨今のように、需要が減退してきて供給側の企業数が、過剰な場合は、企業間で値引き合戦のような熾烈な争いが起こります。

いや、実際に起こって我々が現実に体験しています。それと消費者の商品やサービスに対する要求はますます高度になってきています。

つまり、仕事は日に日に煩雑になり、一生懸命仕事をしても収入が下がっていくということが、螺旋階段を降るように起こっていきます。

収入が減っても他の物資が安くなるから生活にはそんなに影響しないのでは、という意見もありますが、教育費のようにまったく下がらないものもあります。

そうです。一番打撃を受けるのは、子育て世代には、本当に厳しくなってきます。今の日本の場合、学校以外に塾や専門学校にかよって良い成績や資格を取らないと生涯賃金が大きく変わってきます。

そのために、必死で子供に教育させようとしますが、お金がないと子供に満足な教育を受けさせることができません。

ということは、デフレによって収入が下がる過程においては、子供に十分な教育を受けさせることができなくて、その結果、その子供も多くの収入を得ることを望むのは難しくなっていきます。そうしますと、2極化が生じ、一部のお金持ちと大半のそうでないものとに固定化されてしまいます。

大半の人が、夢と希望が実現できにくい社会になってしまいます。

人は、誰もが幸せに生きる権利があります。

明るい希望に満ちた元気な社会にするためにデフレと戦っていこうと思います。

本日の学び

人間と自然の関係はどうなっているのでしょうか?著者から学んでいきましょう。

「人間が自然の史的発展の頂点に位置し、自然の以後の変化発展が人間の創造活動として展開される、あるいはまた人間は自由な意志を有し人間と自然との未来を自らの自由な手にゆだねている。」

「弁証法的唯物論は、世界の現実の過程が必然性と偶然性の統一として進行する」

「量子的状態、その特徴は同一の量子的状態から、いくつもの状態が、それぞれの確率によってひきおこされることににあった。

思考をささえるミクロの過程に量子的状態の物理的変化が顔を出しているのではないだろうかということである。

もしそうだとすれば、目的意識が存在するとき、これが物理的条件としてはたらいていて、思考をささえる量子的状態の変化の確率分布に影響するのではないだろうか。この影響は確率分布にあらわれた偶然性を介するものであって、以前の何らかの状態から運命決定論的に定まっているものではない。

人間という高次の存在は、これにふさわしい質を有している。

その質こそ目的意識の実在にふさわしい精神の自由であり、自由な意志の形成とこれをささえる社会の形成という実践である。

これこそ、世界の自然史的発展の頂点に現れた世界の最高の質的存在としての人間に特有な運動である。」

「生物に関しては生物という質における運動として生命現象があり、社会に関しては社会という質に特有な現象として社会現象が展開されている。

同じようにして、もっとも高度に発達した物質としての脳髄には、これに特有な運動として意識現象が展開される。

意識現象の相対的独立性とはとりもなおさず、認識し、方針をたて、決意する際の自由である。意志の自由であり精神の自由である。

このような意味において私たちの哲学は、意志と精神がその固有の性質として自由をもつことを主張する。この自由は、生物のもつ外界にたいする能動性の「人」の段階における具体的なあらわれである。」

「高次の質は低次の質の運動にたいして外的な条件として作用すること指摘しておいた。

異なる質相互間の関連の仕方は、意識・精神と客観的実在の運動との関係においても同様である。

意識・精神は外なる客観的実在の運動にたいする外的条件をあたえる。意識・精神は現実よりも先行することができる。

そのため客観的実在にたいしていちじるしい影響をあたえる外的条件を設定することができる。ときには十分時間をかけたとき、意識・精神の予期した状態に客観的実在の状態を近づけることも可能である。

しかしながらこのような場合にも、事物がその固有の法則によって運動することを忘れてはならない。事物はいかなる場合でもその固有の法則にそって変化発展する。」

「意識・精神の外界にたいする作用の仕方は、事物の運動にたいする外的条件を適切にもうけ、固有の法則にそって運動する事物の現実の運動状態に影響をおよぼすことである。

したがって意識・精神の自由とは、事物の変化発展が自然の史的発展過程の変化発展の方向に運動していくよう適切な外的条件を設定することにある。

いいかえれば、自由とは、現実の客観的過程に見出される進歩的な多くの傾向や可能性を意識的に能動的に発展させていくところにあるのである。人間とはこのような自由にもとづいて世界を創造的に発展させていくところに位置している。」

自然科学と社会科学の違い

「現在の自然科学では、『人』とは関係なく、『人』の誕生以前においてすでに形成されていた自然の質の系列を研究しているとかんがえてよいであろう。

一方社会についていえば、これは人が構成しているものであり、その発展は、私たちがどのように社会をつくっていくかということによっている。」

社会の発展について

「社会の発展がひとりでに自然とおこなわれるのではなく、『人』が意識的にこれをおこなうものであって、このような『人』の実践自身を研究の対象とする場合の『科学的』とは、どのような意味であるかということについてである。

人類はその誕生いらい、いろいろな体制の社会を経過してきた。それは社会の質的な移行である。

ところがこれら社会の質的な移行は多くの場合平穏なうちにおこなわれたのではなかった。

それはきわめて激しい、ときには流血をみておこなわれたものであった。

このことは社会の質的移行に際して、この移行を求めてやまない側と社会体制の維持を望むものとの間に激しいたたかいがおこなわれたことをしめしている。

社会の被支配者側と支配者との闘争としておこなわれたことを意味している。

社会の質的移行は、今日ではもはや自然におこなわれるのではなく、意識的におこなわれる。いうまでもないが、この意識的におこなうことによって実現する社会の質的移行、すなわち社会の変革もまた社会発展の法則にもとづいておこなわれる。

意識的な社会の変革の遂行には社会の合法則性がつらぬかれている。

いいかえれば、社会の法則性は、いかなる社会をどのような方法で実現していくことができるかということのなかにあらわれてくるのである。

したがって、社会の変革を阻止するところに社会の発展はなく、社会発展の法則性の展開はない。それは社会に対する非科学的な態度である。社会を変革する立場が科学的な立場であり、これを実践するところに科学的な立場がある。」

社会を構成する核としての人間の役割は

「弁証法的唯物論にたって社会について考察する場合には、社会を構成する核としての人間について、とくに人間の本質である精神の自由について深く理解しなければならない。

社会の変革は、歴史が示すように、単に社会のシステムを変更するだけでは達成することができない。その社会をになう一人ひとりの主体的条件が、社会をになうたるものになっていかなければならない。

資本主義体制は自然成長的に形成されていった。社会体制の形成が自然成長的であれば、ジグザグで不十分な部分を多分に残しながらも、この社会をになう主体的条件が曲りなりにつくられていく。

しかし目的意識的に社会体制を形成していくときには、この社会をになうたる一人ひとりの主体的条件の形成を、自然成長性にまかせてしまうことはできない。そこに、新しい社会をささえる民主制の基本があるといえよう。」

まとめ

「自然は、みずからのうちに意識を有する高度の存在としての人間を生むことによって、その発展に新しい決定的な条件を準備した。

その自然の発展とは人間による意識的な発展のことである。そしていまや人間はみずからの位置を理解し、その立場を自覚した。言い換えれば世界変革の哲学を理解するにいたった。

自然を意識的に形成して全自然史的発展のなかで人間が決定的役割を演じていくこと、これが以後無限につづいていく世界の発展過程である。

そして、この基本的な課題の前に当面横たわっている課題として、社会の変革がある。それは、全人民の精神的ならびに肉体的な全面的発展を保障する社会的条件の実現である。

私たちは、自由な意志を有している。自由な精神を有している。

この自由は、意識に固有なものであった。この自由は生物の能動性の人間の段階における端的なあらわれである。

そしてこの自由の前には、社会の変革と自然の意識的な発展にたいする実践が私たちにたいする課題として横たわっているのである。」

ここまでが引用文です。

-------------------------------------------------------------

今回もたくさんの大事なことを学びました。

自由とは、外界を認識し、方針をたて、決意する際の自由である。意志の自由であり精神の自由である。

意識・精神の自由は、現実の会社や社会にたいして、進歩的な多くの傾向を意識的に能動的に発展させていくところにある。

人間の自然に対する存在意義は、このような自由にもとづいて世界を創造的に発展させていくところにある。

人類誰もが望む理念にもとづく自由であれば、社会の客観的実在の運動法則と合致して社会も正しく発展し、自由も生きてくる。

理念にもとづかない、私利私欲による自分勝手な自由は、意識現象としては存在するが、自然の変化・発展にはなんの益をもたらさないばかりか、自然や社会、ひいては自分までも劣化させてしまう。

したがって、変化発展すべく方向に発展するのみ。逆戻りはない。

社会や人生は、人間の意志や精神の働きかけによって、よくもなり、わるくもなるのが、弁証法的唯物論の解釈である。

だから、唯我独尊で他人の言うこと聞かない人や、深く本質を見極めるところまで考えることにたいして手を抜いている人は、その人の意識現象は、実現されない。

会社を社会の法則性にしたがって改革していくことが科学的な立場である。会社や社会の変革を阻止するところに社会の発展はなく、社会発展の法則性の展開はない。

社会を意識で変革していく場合には、その社会をになう一人ひとりの主体的条件の形成を自然に任せておくことはできない。そこには、秩序と一人ひとりの社会性の向上が、必要となってくる。

自然が自然を人工的に変革させる人間を生んだ。→自然の将来は人間の手の中にある。

但し、対極として高度な生命体である人間同士の争いがある。それは、自由の意味と使い方を知らないからだろうか。

自由は何のためにあるのか?社会の変革のためと自然の意識的な発展のために存在する。