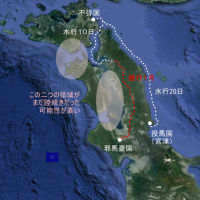

>韓と呼ばれる地域は現在の京城(ケソン/ソウル)辺りを中心とした帯方郡の南に接し、4000里×4000里(短里:352km×352km)の範囲にすっぽりと収まるような地域である。【図1】

「列水=大同江(テドンガン)ではなく帯水=漢江(ハンガン)が帯方から西に向かって流れている」という内容の記述が実際にあるそうです。従って、帯方郡治が漢江沿いの京城辺りだったのはほぼ確実なのではないでしょうか?【図1-a】

楽浪郡が北緯38度線の北、現在の平壌市を中心とした地域にあったこともまた、文献学的にも考古学的にも確認されていて、異論がないと言われているようです。

楽浪郡や帯方郡をいくつかの文献学上の証拠に基づいて遥か北方に位置する渤海沿岸に配置する説があるのは承知していますが、現段階ではそれには信憑性がないと感じています。【図1-c】

この説では結局、この説を唱えている人自身が述懐しているように、魏志倭人伝を解釈することができないのです。また、狗邪韓国あるいは金官伽耶についての様々な記述も包括することができない。従ってこの説は魏志倭人伝を巡る今回の推理からは一旦除外します。機会があれば勿論、この説に基づいた推理を試みたいとは思います。また、何故楽浪郡や帯方郡をそのような北方に配置する文献があるのかについても、考察しなければならないのだろうと思っています。

>倭人は半島にも住んでいるが、半島だけではなく帯方郡から見て東南の海上に横たわる島にも住んでいる。帯方郡から倭の王都へ行くには先ず、半島の海岸沿いに海路を使い、韓の領域である4000里×4000里の正方形をなぞるような形で南あるいは東の方向に移動し、左手の北岸に狗邪韓国勢力圏内の対馬対岸港(忠武)が現れる所まで移動する必要がある。その際の距離は、韓の領域の縦横8000里の内ほぼ全部の7000余里(616km余)となる。【図2】

飛鳥説では、古代において列島の地形が今とは大きく違っていた可能性があるということになっています。対馬海峡の何処かの点を中心に現在の位置から時計回りに70度程回転した状態になっていたというのです。その真偽は一旦保留しておきましょう。しかしながら何にしろ、半島の地形と、狗邪韓国が現在の釜山を中心とする地域だったこと、帯方郡治が今の京城辺りだったことには、かなりの確率で変わりがないと思われます。実は、これらの点が確定した瞬間に、ここで何と、邪馬臺国を巡って多くの人の間で見解が激しく対立しあっている幾つかの問題の内、ある重要な問題がスッキリと解決することになるのです。それは、魏志倭人伝で用いられている「里」とは何mに当たるのかという問題です。

京城から狗邪韓国の対馬対岸港忠武までの海路は計測すると約616kmとなっています。魏志倭人伝ではそれが7000余里と表記されているのですから、魏志倭人伝における1里は、約88mと換算されるのです。つまり古代中国で用いられる二種類の単位、長里(435m)と短里(70~100m)の内、短里を使って表記されていることになる訳です。

仮に渤海沿岸に帯方郡を持ってきた場合、狗邪韓国の対馬対岸港までは約1000kmとなり、それを長里で換算していては、せいぜい2299里にしかなりません。これでは、7000余里には全然足りなくなります。長里に拘りつつ帯方郡治を現在の京城辺りに持ってくる場合などは、2299里を更に何倍も下回ることになるわけですから、尚更です。

では長里に拘らずに短里88mで換算するとどうなるでしょうか?勿論、11364里となって、7000余里と表現するには余りにも大きくなりすぎてしまいます。短里の最高値100mで計算しても10000里となって、事態に変わりはありません。帯方郡を渤海沿岸の遼東半島に持ってきた場合、長里を採用しても短里を採用しても、魏志倭人伝の表記からは完全にずれてしまうわけです。

以上のことからも、魏志倭人伝では短里88mが用いられていることと、帯方郡を遼東半島辺りに配置することが少なくとも魏志倭人伝では不適切であることとが、同時に確定するのです。これは大きな手掛かりです。この手掛かりに基づいてこれ以降の全てが整合的に解釈できるでしょうか?これが問題です。そして私の検討によれば、この上ない整合性によって解釈が組み立てられるのです。

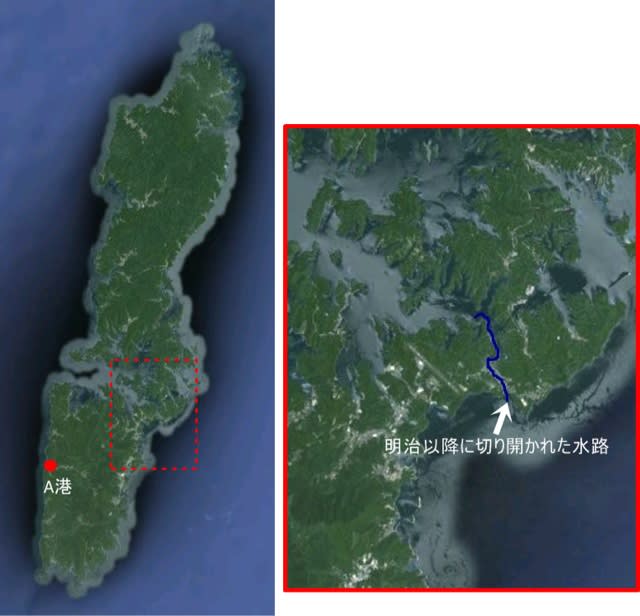

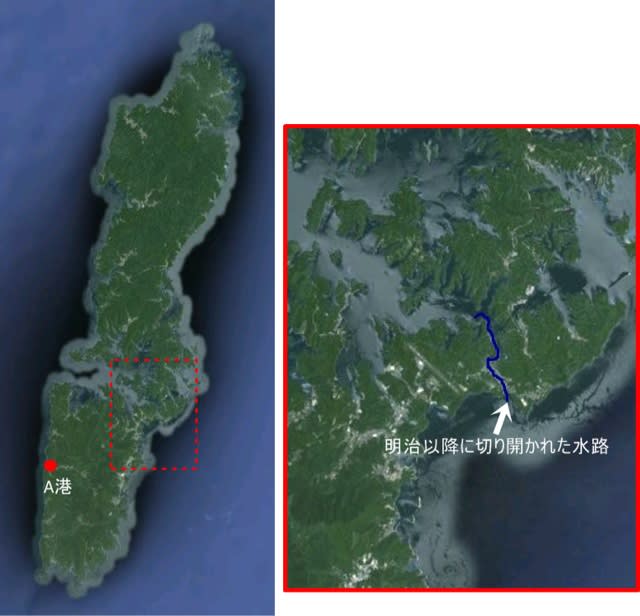

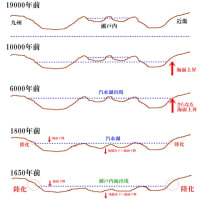

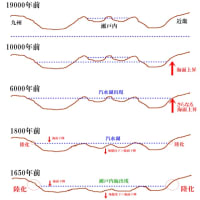

>そこから初めて半島の海岸沿いを外れて海路を1000余里(実際は約773里しかない)移動すると対馬西岸のA港に着く。対馬は、400里×400里(35.2km×35.2km)の範囲にすっぽりと収まる大きさの島である。【図3】

対馬は実際は、南島北島合わせると方600里、即ち800里×400里(70.4km×35.2km)となっています。魏志倭人伝では何らかの理由で、南島の面積しか記さなかったようです。ひょっとしたら、南島と北島が地続きではなく分離していたのかもしれません。因みに少なくとも江戸時代以降は、対馬の北島と南島は地続きでした。当時地峡だったところが切り開かれて南北二つの島となったのは明治以降のことです。

「列水=大同江(テドンガン)ではなく帯水=漢江(ハンガン)が帯方から西に向かって流れている」という内容の記述が実際にあるそうです。従って、帯方郡治が漢江沿いの京城辺りだったのはほぼ確実なのではないでしょうか?【図1-a】

楽浪郡が北緯38度線の北、現在の平壌市を中心とした地域にあったこともまた、文献学的にも考古学的にも確認されていて、異論がないと言われているようです。

楽浪郡や帯方郡をいくつかの文献学上の証拠に基づいて遥か北方に位置する渤海沿岸に配置する説があるのは承知していますが、現段階ではそれには信憑性がないと感じています。【図1-c】

この説では結局、この説を唱えている人自身が述懐しているように、魏志倭人伝を解釈することができないのです。また、狗邪韓国あるいは金官伽耶についての様々な記述も包括することができない。従ってこの説は魏志倭人伝を巡る今回の推理からは一旦除外します。機会があれば勿論、この説に基づいた推理を試みたいとは思います。また、何故楽浪郡や帯方郡をそのような北方に配置する文献があるのかについても、考察しなければならないのだろうと思っています。

>倭人は半島にも住んでいるが、半島だけではなく帯方郡から見て東南の海上に横たわる島にも住んでいる。帯方郡から倭の王都へ行くには先ず、半島の海岸沿いに海路を使い、韓の領域である4000里×4000里の正方形をなぞるような形で南あるいは東の方向に移動し、左手の北岸に狗邪韓国勢力圏内の対馬対岸港(忠武)が現れる所まで移動する必要がある。その際の距離は、韓の領域の縦横8000里の内ほぼ全部の7000余里(616km余)となる。【図2】

飛鳥説では、古代において列島の地形が今とは大きく違っていた可能性があるということになっています。対馬海峡の何処かの点を中心に現在の位置から時計回りに70度程回転した状態になっていたというのです。その真偽は一旦保留しておきましょう。しかしながら何にしろ、半島の地形と、狗邪韓国が現在の釜山を中心とする地域だったこと、帯方郡治が今の京城辺りだったことには、かなりの確率で変わりがないと思われます。実は、これらの点が確定した瞬間に、ここで何と、邪馬臺国を巡って多くの人の間で見解が激しく対立しあっている幾つかの問題の内、ある重要な問題がスッキリと解決することになるのです。それは、魏志倭人伝で用いられている「里」とは何mに当たるのかという問題です。

京城から狗邪韓国の対馬対岸港忠武までの海路は計測すると約616kmとなっています。魏志倭人伝ではそれが7000余里と表記されているのですから、魏志倭人伝における1里は、約88mと換算されるのです。つまり古代中国で用いられる二種類の単位、長里(435m)と短里(70~100m)の内、短里を使って表記されていることになる訳です。

仮に渤海沿岸に帯方郡を持ってきた場合、狗邪韓国の対馬対岸港までは約1000kmとなり、それを長里で換算していては、せいぜい2299里にしかなりません。これでは、7000余里には全然足りなくなります。長里に拘りつつ帯方郡治を現在の京城辺りに持ってくる場合などは、2299里を更に何倍も下回ることになるわけですから、尚更です。

では長里に拘らずに短里88mで換算するとどうなるでしょうか?勿論、11364里となって、7000余里と表現するには余りにも大きくなりすぎてしまいます。短里の最高値100mで計算しても10000里となって、事態に変わりはありません。帯方郡を渤海沿岸の遼東半島に持ってきた場合、長里を採用しても短里を採用しても、魏志倭人伝の表記からは完全にずれてしまうわけです。

以上のことからも、魏志倭人伝では短里88mが用いられていることと、帯方郡を遼東半島辺りに配置することが少なくとも魏志倭人伝では不適切であることとが、同時に確定するのです。これは大きな手掛かりです。この手掛かりに基づいてこれ以降の全てが整合的に解釈できるでしょうか?これが問題です。そして私の検討によれば、この上ない整合性によって解釈が組み立てられるのです。

>そこから初めて半島の海岸沿いを外れて海路を1000余里(実際は約773里しかない)移動すると対馬西岸のA港に着く。対馬は、400里×400里(35.2km×35.2km)の範囲にすっぽりと収まる大きさの島である。【図3】

対馬は実際は、南島北島合わせると方600里、即ち800里×400里(70.4km×35.2km)となっています。魏志倭人伝では何らかの理由で、南島の面積しか記さなかったようです。ひょっとしたら、南島と北島が地続きではなく分離していたのかもしれません。因みに少なくとも江戸時代以降は、対馬の北島と南島は地続きでした。当時地峡だったところが切り開かれて南北二つの島となったのは明治以降のことです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます