例のごとく、はぐれメタルファラオさん改め嶋内さんのコメントに対する私の回答を、記事として掲載いたします。

以下引用。

>籠神社には伝世鏡があって、紀元前のものまであるなら、日本国(正確には大邪馬臺国。日本国の建国は8世紀の新羅進駐軍による)の建国が5世紀などという事はないと思います。

どんな神社であれ、所謂奥宮が存在している場合、その神社は、3世紀か4世紀終盤、8世紀のいずれかに、つまり国家統一体の形成期に、中央から国造や禰宜が派遣されて、元の社には奥宮として十分な敬意を示しながらも、飽くまでその国家統一体の象徴として新しく創建された。このように考えるべきです。籠神社の場合も、籠神社自体は8世紀に創建されたもので、真名井神社にとっては飽くまでも、外来のものでしかなかったようです。

海部氏には、神武東遷の際に先導役を果たした国津神、倭宿禰命が4代目にいます。つまりは、3世紀の近畿邪馬臺国形成の時点では九州か阿波に、そして恐らくは阿波に、拠点を持つ氏族だったということになる訳です。紀元前以来の二つの伝世鏡とは、海部氏が阿波に定着した後に手に入れた宝物で、その時以来ずっと、比較的浅い時期に彼等が丹波の宮津に移った後も、大切に保管され続けたのものだったのでしょう。崇神以前に阿波忌部氏とその親族葛城氏が九州から招き入れていた、物部氏の首長で大物主とも称される饒速日に、天津神である崇神が譲り渡したものが、その後、海部氏の手に渡り、海部氏と共に変遷しながら、海部氏の手によって保存されてきたということです。籠神社の裏家紋として知られる六芒星も、阿波の大麻毘古神社の方が起源で、籠神社の方がそれを受け継いだものと考えた方が妥当です。

因みに、阿波忌部氏と深い協力関係にあった葛城氏の元に阿波忌部氏の導きによって婿入りして一旦は邪馬臺の王として君臨していたけれども、崇神天皇が新しく東遷してきた際にその地位を素直に譲って臣下に下ったとされるのが饒速日命=大物主です。この饒速日命から分かれ出たのが尾張氏と海部氏で、丹波の宮津辺りが傘下に下った時にはそこに海部氏が、濃尾平野が傘下に下った時はそこに尾張氏が、それぞれ派遣されたという経緯があったようです。この意味で、尾張氏と海部氏は同族だった訳です。どちらも元は、大和周辺の紀伊や阿波に拠点を構えていたというのが実態のようです。

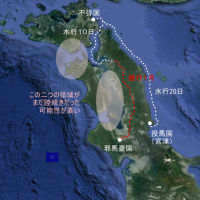

それに対して、奥宮の真名井神社の創建は間違いなく、遥か紀元前です。創建したのは、マナの壺を携えて遥か中東から北アジアのステップロードを通過し、ツングース系遊牧民の一員としてツングース系遊牧民と共に、原住の農耕民に対する収奪や略奪を目的にやってきて列島に定着した、イスラエル10支族だったことでしょう。籠神社に瓢箪の象徴が結びついていることは、その移動の経路が北アジアのステップロードだったことを雄弁に物語っています。与謝宮或いは与佐宮、匏宮という別称も、あのモーセの後継者ヨシュアのことを念頭においてこの宮が創建されたことを表しています。ということは、真名井神社の創建は、北イスラエルが滅亡した紀元前8世紀よりも後で、列島にはその時既に、かの邪悪な氏族エソウ族も彼等に紛れて来ていたということになる訳です。その後、紀元前3世紀には、中原の斉から秦始皇の支援の元、九州物部氏とは別の物部氏もここに参入し、その首長である大国主の強力な指導の下に、この丹波の山陰勢力が大きく発展することになったと考えられます。これが『魏志倭人伝』の中で「投馬国」と表記された国に当たります。

それからおよそ500年後の紀元3世紀、崇神天皇の時代には大和から、豊鍬入姫命と、海部氏を出自とするされる倭姫命が御杖代となって(この女性達の内のどちらかが卑弥呼だった可能性があります)、天照大神の御霊が、近畿を中心にした比較的広い地域を、最終的に伊勢の五十鈴川上流域に落ち着くまで移動して廻った際には、その天照大神の御霊がこの真名井神社にも鎮座されたとされます。この巡行は要するに、丹波山陰勢力を含む各周辺勢力への崇神天皇による平和的糾合の呼びかけを意味していたと思われますが、後にこの時とほぼ同じ地域に対して、四道将軍派遣として知られる一種の大規模な軍事行動が行われたことを考慮に入れると、この時には、その糾合呼びかけの試みはあまり、うまくいかなかったものと考えられます。特に丹波山陰勢力だけは、この四道将軍派遣の際にすら、他の三道とは違って大和勢力の侵入を比較的強力に押し留め、最後まで大和に対する独立性を保っていたようです。というのも、山陽道や北陸道、東海道に対しては山陰道とするべきところを、丹波道という言い方に記録上とどめていることが確認できるからです。

この丹波の王国が4世紀終盤の応神天皇の時になってやっと、邪馬臺国に糾合し、大邪馬臺国が成立することになる訳です。この際に、阿波に拠点を持っていた海部氏が国造として丹波に派遣された。私が思い描いていて、恐らくはほぼ事実に一致していることだろうと確信している物語は、丹波出雲の山陰勢力を中心に描けば、以上のようになるのです。

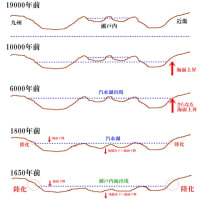

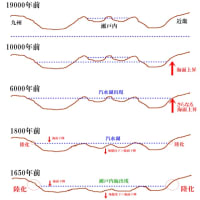

>天橋立の松並木は、人が手を加えなければ消滅してしまい、その形成がヤコブのはしごとほぼ同時期という驚くべき研究報告がなされています。

驚くべきことですが、事実なのだと思います。そもそも松林は、日本全国どこのものも、古代人が薪炭供給用に植えたもので、自然林などひとつもないそうです。また、松と高句麗のシンボリックな結びつきが極めて強いという情報もよく聞きますが、それが実際にどのような事実を背景に言われていることなのかはまだ、未確認です。

>また、籠神社に伝わっている家系図には倭姫命の名があり、この倭姫命が邪馬臺国の女王だったと記載されているそうです。また、この倭姫命のことを物部氏の女性だったとする仮説もあります。従って、籠神社を巡る様々な伝承にはイエス=キリストの教えが封印されているという私の説も大いに信憑性を増してくるものと考えられます。

海部氏が元々は阿波に拠点を持っていた氏族で、3世紀の崇神天皇の東遷の際にはその先導役を務め、丹波の宮津に国造として派遣される5世紀まではまだ山陰には入っていなかった、という先述したような経緯から考えると、3世紀の倭姫命の出自を、それが海部氏にあると言うのは全く問題にならないにせよ、山陰勢力に求めようとするのは、大きな間違いということになります。そもそも、倭宿禰命や倭姫命の倭とは、5世紀の百済武寧王の王子を祖とする倭氏の倭と同様、邪馬臺=大和=大倭のことであって、飽くまでも、百済から九州、四国を経て近畿へと至る太平洋側の広い地域のことだったに違いありません。この地域は、応神天皇と秦氏の到来以前や景教の伝来以前に当たる3世紀の段階ではまだ、イスラエル的かつユダヤ的でしかなく、イエス=メシヤの福音もイエス=キリストの福音も知らなかったと考えられます。ひょっとしたら、聖トマスがインドに伝道した福音がインド経由で伝わっていた可能性も考えられない訳ではないのですが、それも恐らくは本格的なものではなく、噂程度のことに過ぎなかったことでしょう。籠神社と倭姫命の物語にイエス=メシヤ或いはイエス=キリストの福音を封印したのは、8世紀の山城賀茂氏、或いは10世紀の藤原道長周辺の何者かだったはずです。何故なら彼等がイエス=メシヤやイエス=キリストの福音を列島に伝えたばかりか、それぞれの時期に、記紀を編纂、改編した者たちだった訳ですから。

>神武天皇以前にもイスラエルの血を引く王朝があり、その列島での起源は紀元前1800年くらいに求められるかもしれませんね。

紀元前1800年ですか!ダビデよりも更に800年も前!アブラハムと同時代!この時代は一般的には、イスラエルという言葉すらなかったとされる時代です。はぐれメタルファラオさんの主張が成立するためには、イスラエルやユダヤを巡るこの一般的な年代規定の改変が不可欠になります。機会があればぜひ、詳しく教えて下さい。またひとつ刺激をいただきたいと思います。

今回のような鋭いご指摘、今後も遠慮なく、どしどしと下さいますように。お願いします。

引用以上。

以下引用。

>籠神社には伝世鏡があって、紀元前のものまであるなら、日本国(正確には大邪馬臺国。日本国の建国は8世紀の新羅進駐軍による)の建国が5世紀などという事はないと思います。

どんな神社であれ、所謂奥宮が存在している場合、その神社は、3世紀か4世紀終盤、8世紀のいずれかに、つまり国家統一体の形成期に、中央から国造や禰宜が派遣されて、元の社には奥宮として十分な敬意を示しながらも、飽くまでその国家統一体の象徴として新しく創建された。このように考えるべきです。籠神社の場合も、籠神社自体は8世紀に創建されたもので、真名井神社にとっては飽くまでも、外来のものでしかなかったようです。

海部氏には、神武東遷の際に先導役を果たした国津神、倭宿禰命が4代目にいます。つまりは、3世紀の近畿邪馬臺国形成の時点では九州か阿波に、そして恐らくは阿波に、拠点を持つ氏族だったということになる訳です。紀元前以来の二つの伝世鏡とは、海部氏が阿波に定着した後に手に入れた宝物で、その時以来ずっと、比較的浅い時期に彼等が丹波の宮津に移った後も、大切に保管され続けたのものだったのでしょう。崇神以前に阿波忌部氏とその親族葛城氏が九州から招き入れていた、物部氏の首長で大物主とも称される饒速日に、天津神である崇神が譲り渡したものが、その後、海部氏の手に渡り、海部氏と共に変遷しながら、海部氏の手によって保存されてきたということです。籠神社の裏家紋として知られる六芒星も、阿波の大麻毘古神社の方が起源で、籠神社の方がそれを受け継いだものと考えた方が妥当です。

因みに、阿波忌部氏と深い協力関係にあった葛城氏の元に阿波忌部氏の導きによって婿入りして一旦は邪馬臺の王として君臨していたけれども、崇神天皇が新しく東遷してきた際にその地位を素直に譲って臣下に下ったとされるのが饒速日命=大物主です。この饒速日命から分かれ出たのが尾張氏と海部氏で、丹波の宮津辺りが傘下に下った時にはそこに海部氏が、濃尾平野が傘下に下った時はそこに尾張氏が、それぞれ派遣されたという経緯があったようです。この意味で、尾張氏と海部氏は同族だった訳です。どちらも元は、大和周辺の紀伊や阿波に拠点を構えていたというのが実態のようです。

それに対して、奥宮の真名井神社の創建は間違いなく、遥か紀元前です。創建したのは、マナの壺を携えて遥か中東から北アジアのステップロードを通過し、ツングース系遊牧民の一員としてツングース系遊牧民と共に、原住の農耕民に対する収奪や略奪を目的にやってきて列島に定着した、イスラエル10支族だったことでしょう。籠神社に瓢箪の象徴が結びついていることは、その移動の経路が北アジアのステップロードだったことを雄弁に物語っています。与謝宮或いは与佐宮、匏宮という別称も、あのモーセの後継者ヨシュアのことを念頭においてこの宮が創建されたことを表しています。ということは、真名井神社の創建は、北イスラエルが滅亡した紀元前8世紀よりも後で、列島にはその時既に、かの邪悪な氏族エソウ族も彼等に紛れて来ていたということになる訳です。その後、紀元前3世紀には、中原の斉から秦始皇の支援の元、九州物部氏とは別の物部氏もここに参入し、その首長である大国主の強力な指導の下に、この丹波の山陰勢力が大きく発展することになったと考えられます。これが『魏志倭人伝』の中で「投馬国」と表記された国に当たります。

それからおよそ500年後の紀元3世紀、崇神天皇の時代には大和から、豊鍬入姫命と、海部氏を出自とするされる倭姫命が御杖代となって(この女性達の内のどちらかが卑弥呼だった可能性があります)、天照大神の御霊が、近畿を中心にした比較的広い地域を、最終的に伊勢の五十鈴川上流域に落ち着くまで移動して廻った際には、その天照大神の御霊がこの真名井神社にも鎮座されたとされます。この巡行は要するに、丹波山陰勢力を含む各周辺勢力への崇神天皇による平和的糾合の呼びかけを意味していたと思われますが、後にこの時とほぼ同じ地域に対して、四道将軍派遣として知られる一種の大規模な軍事行動が行われたことを考慮に入れると、この時には、その糾合呼びかけの試みはあまり、うまくいかなかったものと考えられます。特に丹波山陰勢力だけは、この四道将軍派遣の際にすら、他の三道とは違って大和勢力の侵入を比較的強力に押し留め、最後まで大和に対する独立性を保っていたようです。というのも、山陽道や北陸道、東海道に対しては山陰道とするべきところを、丹波道という言い方に記録上とどめていることが確認できるからです。

この丹波の王国が4世紀終盤の応神天皇の時になってやっと、邪馬臺国に糾合し、大邪馬臺国が成立することになる訳です。この際に、阿波に拠点を持っていた海部氏が国造として丹波に派遣された。私が思い描いていて、恐らくはほぼ事実に一致していることだろうと確信している物語は、丹波出雲の山陰勢力を中心に描けば、以上のようになるのです。

>天橋立の松並木は、人が手を加えなければ消滅してしまい、その形成がヤコブのはしごとほぼ同時期という驚くべき研究報告がなされています。

驚くべきことですが、事実なのだと思います。そもそも松林は、日本全国どこのものも、古代人が薪炭供給用に植えたもので、自然林などひとつもないそうです。また、松と高句麗のシンボリックな結びつきが極めて強いという情報もよく聞きますが、それが実際にどのような事実を背景に言われていることなのかはまだ、未確認です。

>また、籠神社に伝わっている家系図には倭姫命の名があり、この倭姫命が邪馬臺国の女王だったと記載されているそうです。また、この倭姫命のことを物部氏の女性だったとする仮説もあります。従って、籠神社を巡る様々な伝承にはイエス=キリストの教えが封印されているという私の説も大いに信憑性を増してくるものと考えられます。

海部氏が元々は阿波に拠点を持っていた氏族で、3世紀の崇神天皇の東遷の際にはその先導役を務め、丹波の宮津に国造として派遣される5世紀まではまだ山陰には入っていなかった、という先述したような経緯から考えると、3世紀の倭姫命の出自を、それが海部氏にあると言うのは全く問題にならないにせよ、山陰勢力に求めようとするのは、大きな間違いということになります。そもそも、倭宿禰命や倭姫命の倭とは、5世紀の百済武寧王の王子を祖とする倭氏の倭と同様、邪馬臺=大和=大倭のことであって、飽くまでも、百済から九州、四国を経て近畿へと至る太平洋側の広い地域のことだったに違いありません。この地域は、応神天皇と秦氏の到来以前や景教の伝来以前に当たる3世紀の段階ではまだ、イスラエル的かつユダヤ的でしかなく、イエス=メシヤの福音もイエス=キリストの福音も知らなかったと考えられます。ひょっとしたら、聖トマスがインドに伝道した福音がインド経由で伝わっていた可能性も考えられない訳ではないのですが、それも恐らくは本格的なものではなく、噂程度のことに過ぎなかったことでしょう。籠神社と倭姫命の物語にイエス=メシヤ或いはイエス=キリストの福音を封印したのは、8世紀の山城賀茂氏、或いは10世紀の藤原道長周辺の何者かだったはずです。何故なら彼等がイエス=メシヤやイエス=キリストの福音を列島に伝えたばかりか、それぞれの時期に、記紀を編纂、改編した者たちだった訳ですから。

>神武天皇以前にもイスラエルの血を引く王朝があり、その列島での起源は紀元前1800年くらいに求められるかもしれませんね。

紀元前1800年ですか!ダビデよりも更に800年も前!アブラハムと同時代!この時代は一般的には、イスラエルという言葉すらなかったとされる時代です。はぐれメタルファラオさんの主張が成立するためには、イスラエルやユダヤを巡るこの一般的な年代規定の改変が不可欠になります。機会があればぜひ、詳しく教えて下さい。またひとつ刺激をいただきたいと思います。

今回のような鋭いご指摘、今後も遠慮なく、どしどしと下さいますように。お願いします。

引用以上。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます