今週は公私共に色々な事があり過ぎて、新しい絵を描く気が起きない。

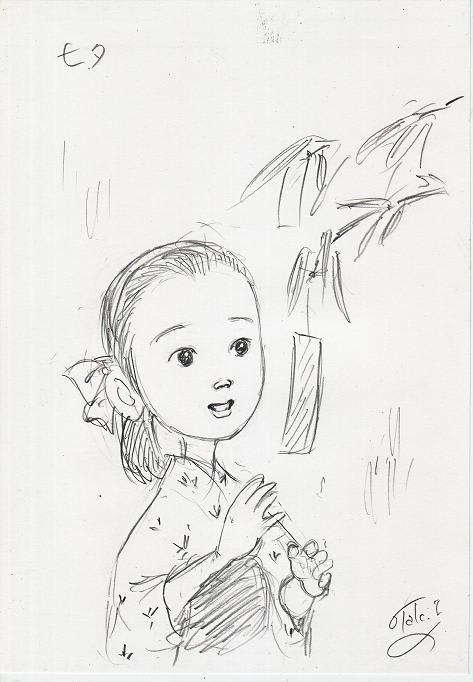

そこで、今までやったことはないけれど、昔の絵を引っ張り出してアップしてみた。

以前別の名前でやっていたブログで使った絵である。

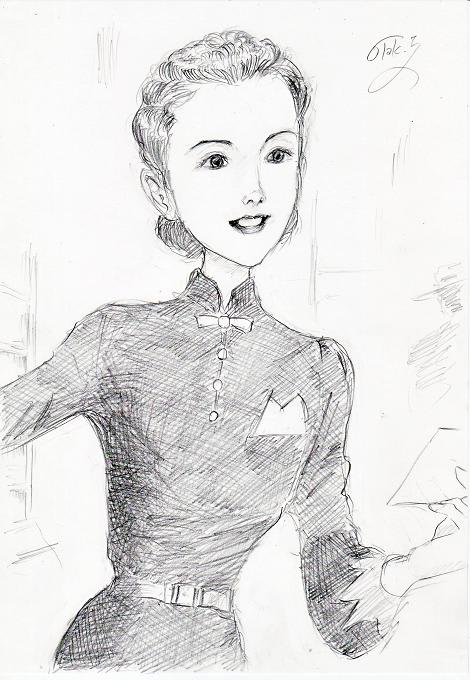

これは日本映画の名監督、溝口健二の作品「山椒大夫」のワンシーンのスケッチである。

女優は名女優、田中絹代。

有名な映画(小説も)だから、いまさら説明でもないだろうが、要するにこれは「人買いに売り飛ばされた、高貴な母子の物語」である。

時は平安時代、国司という位にあった父親が、民人への慈悲心ゆえに鎮守府将軍の命に背き、流罪となる。残された母親と、その子ら(兄と妹。小説では姉と弟)は、岩城の実家に身を寄せようとする旅の途中、人買いにだまされて母は佐渡へ、子らは丹後(山椒大夫の支配する荘園)へと売り飛ばされる。

悲惨な話が続く。その中でも、遊女に身を落とした母が逃げようとして捕まって足の筋を切られてしまい、新潟を見はるかす断崖の上で烈風に身をさらしながら、杖にすがりつつ、「安寿、厨子王。」と呻くように叫ぶシーンは、その痛切さと画面の格調高さ・美しさにおいて比類ない。イラストはそのスケッチである。

田中絹代さんはサイレント時代からの大スターであるが、その彼女が溝口健二という凄まじい気迫の監督にしぼり上げられながら演じたこの映画は、私にとって忘れられない名作である。その台詞の一つ一つの、練り上げられた品位の高さ。冷たく突き放すようでいて、決して登場人物を見放さない仏の慈悲のようなものを感じさせるカメラアイ。そして俳優陣の渾身の(大仰な、という意味ではない)演技。是非とも見ていただきたい映画である。

ラストシーンは大変有名だが、見ていない人のためにも詳細は述べない。

というわけで、今日は懐かしの一枚を取り上げた次第。

そこで、今までやったことはないけれど、昔の絵を引っ張り出してアップしてみた。

以前別の名前でやっていたブログで使った絵である。

これは日本映画の名監督、溝口健二の作品「山椒大夫」のワンシーンのスケッチである。

女優は名女優、田中絹代。

有名な映画(小説も)だから、いまさら説明でもないだろうが、要するにこれは「人買いに売り飛ばされた、高貴な母子の物語」である。

時は平安時代、国司という位にあった父親が、民人への慈悲心ゆえに鎮守府将軍の命に背き、流罪となる。残された母親と、その子ら(兄と妹。小説では姉と弟)は、岩城の実家に身を寄せようとする旅の途中、人買いにだまされて母は佐渡へ、子らは丹後(山椒大夫の支配する荘園)へと売り飛ばされる。

悲惨な話が続く。その中でも、遊女に身を落とした母が逃げようとして捕まって足の筋を切られてしまい、新潟を見はるかす断崖の上で烈風に身をさらしながら、杖にすがりつつ、「安寿、厨子王。」と呻くように叫ぶシーンは、その痛切さと画面の格調高さ・美しさにおいて比類ない。イラストはそのスケッチである。

田中絹代さんはサイレント時代からの大スターであるが、その彼女が溝口健二という凄まじい気迫の監督にしぼり上げられながら演じたこの映画は、私にとって忘れられない名作である。その台詞の一つ一つの、練り上げられた品位の高さ。冷たく突き放すようでいて、決して登場人物を見放さない仏の慈悲のようなものを感じさせるカメラアイ。そして俳優陣の渾身の(大仰な、という意味ではない)演技。是非とも見ていただきたい映画である。

ラストシーンは大変有名だが、見ていない人のためにも詳細は述べない。

というわけで、今日は懐かしの一枚を取り上げた次第。