イタリア語のレッスンを受けていて、

今回はラフカディオ・ハーンの怪談から

「狢(むじな)」をイタリア語に訳しました。

まだ先生のチェックを受けていないので、

戻って来たら訂正しますが、とりあえず載せます。

(5月23日訂正しました。)

イタリア語なんか知らん、という方には

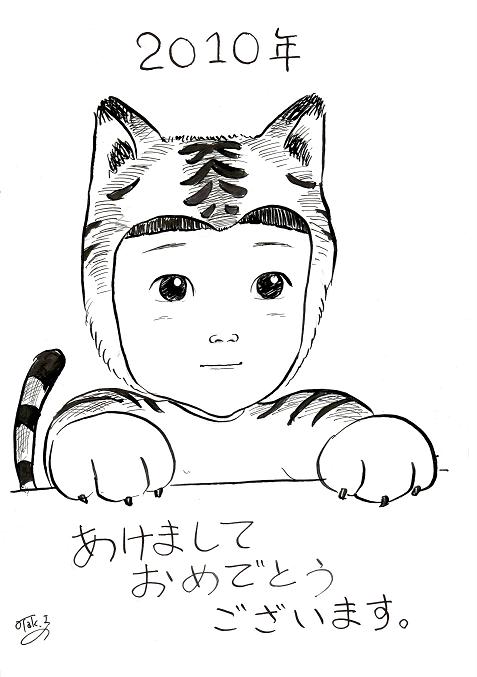

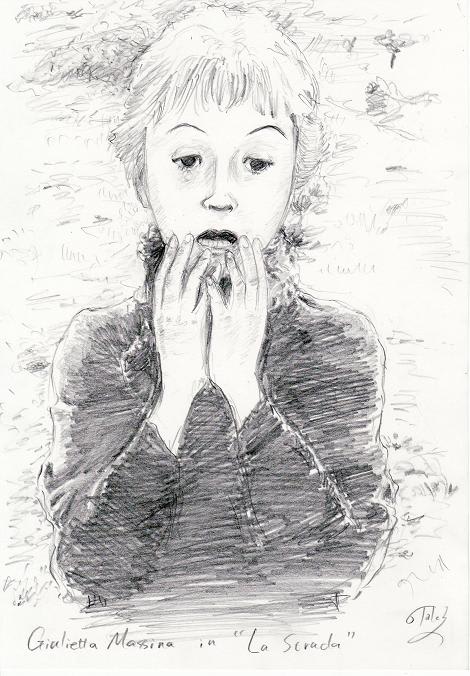

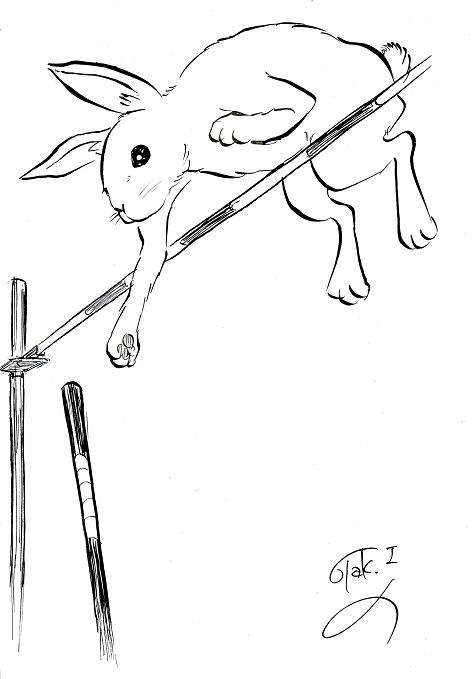

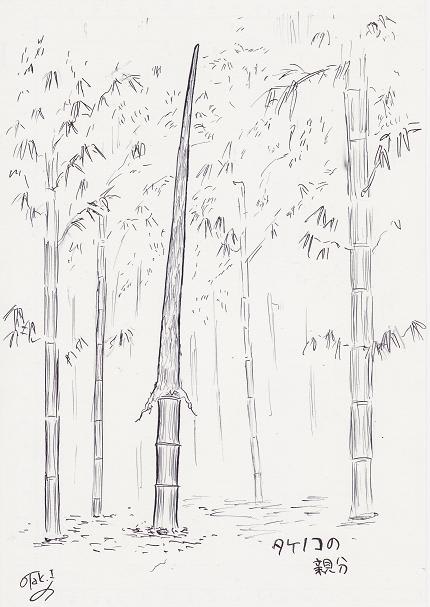

とりあえず挿絵風にイラストを描いたので、

今回はご容赦頂きたいと思います。

話は有名ですから、説明するまでもないでしょう。

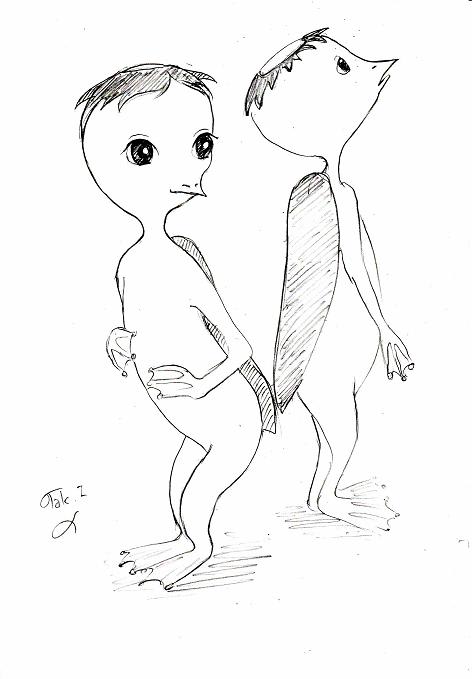

東京の紀伊国坂で、道端で泣いている若い女に声をかけたら

その女の顔はのっぺらぼう。

肝をつぶして駆け込んだ蕎麦屋の主人が、

「あんたが見たものは、ひょっとしてこんなもんじゃなかったのかい?」と

またしてものっぺらぼうの顔を見せる。

それは狢の仕業だった、という話です。

下に訳文とイラストを載せます。

MUJINA

scritto da Lafcadio Hearn

tradotto da Chokin-bako

In Tokyo, ad Akasaka, si trova un pendio che si chiama Kiino-kuni-zaka. Non so bene per quale ragione questo pendio è chiamato così. Un lato del pendio è un vecchio fosso, profondo e abbastanza largo, con un argine verde e sollevato che prosegue verso un luogo il quale sembra un cortile di qualche villa. L’altro lato è il muro del palazzo imperiale, fatto di pietrame, che si allunga lontano. Prima che fossero i lampioni ed i risciò in questo mondo, questa zona era stata tutta deserta dopo il calar della notte. Dunque un camminante che ritornava tardi a casa, piuttosto che salire il Kiino-kuni-zaka nel buio, preferiva andare per un’altra strada, per quanto deviazione dovesse fare.

Tutto questo è perché qui vicino si vedeva spesso un mujina (procione giapponese che stregava l’uomo).

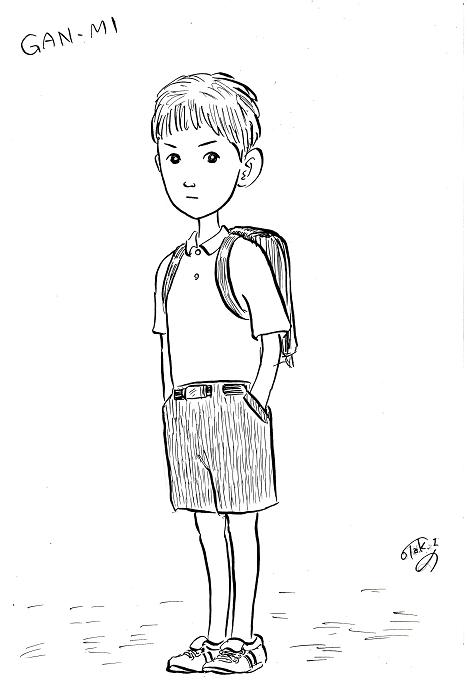

Questo mujina, l’ha visto per l’ultima volta un commerciante anziano di Kyobashi, che è morto già circa trent’anni fa. Il seguente è quello che l’anziano m’ha raccontato ─.

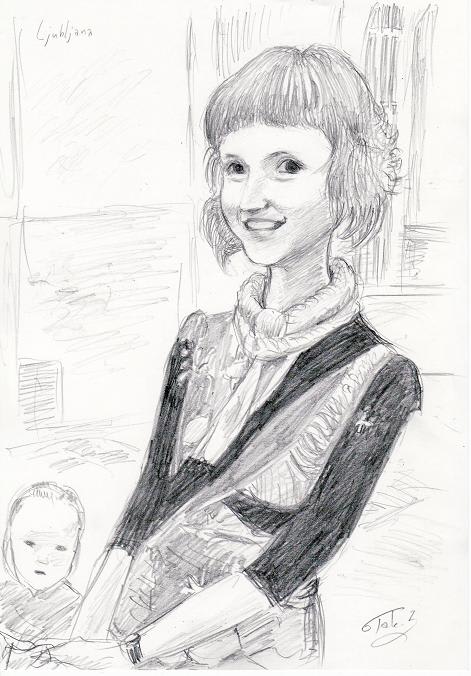

Una notte, ad ora inoltrata, quell’uomo camminava in fretta su per Kiino-kuni-zaka, quando s’è accorto che una ragazza piangeva, accovacciata sulle rive del fosso, con la faccia abbassata. Tutta sola, singhiozzava forte forte. Sospettando che lei tentasse di gettarsi giù nel fosso per morire, lui s’è fermato, nella speranza di aiutarla e consolarla con quello che poteva fare. Lei era una ragazza snella, raffinata, vestita decentemente, e con i capelli acconciati alla maniera tradizionale taka-shimada, come le ragazze di buona famiglia.

“O-jochu (Signorina).”

Ha gridato avvicinandosi a lei (in quei tempi era l’etichetta chimare una donna giovane sconosciuta di condizione elevata “O-jochu”).

“O-jochu, non pianga così. Mi dica pure, se ha qualche difficoltà. Farò volentieri tutto il possibile per aiutarla.”

(L’ha detto dal fondo del cuore perché era davvero pieno di gentilezza.)

Però, la ragazza continuava a piangere.──con la faccia piangente occultata dietro la manica lunga del kimono.

“O-jochu.”

Il commerciante ha ripetuto con il tono più dolce possibile.

“Prego, mi ascolti, per favore……. Questa zona non mi sembra per niente un luogo dove una ragazza possa andare in giro di notte. Le chiedo di non piangere più. Avanti, mi dica come posso aiutarla.”

La donnina s’è alzata pian pianino, con la schiena ancora voltata all’uomo, singhiozzando e tenendo la faccia dietro la manica lunga. Lui, posando la mano leggermente sulla spalla della ragazza, persuadeva.

“O-jochu, O-jochu, O-jochu……. Mi ascolti pure. Per un momento solo……O-jochu, O-jochu..”

E allora, lei s’è voltata indietro, facendo cadere la manica, e passandosi la mano sulla faccia──la faccia senza occhi,con nessun naso, nessuna bocca.──Il commerciante è scappato, strillando.

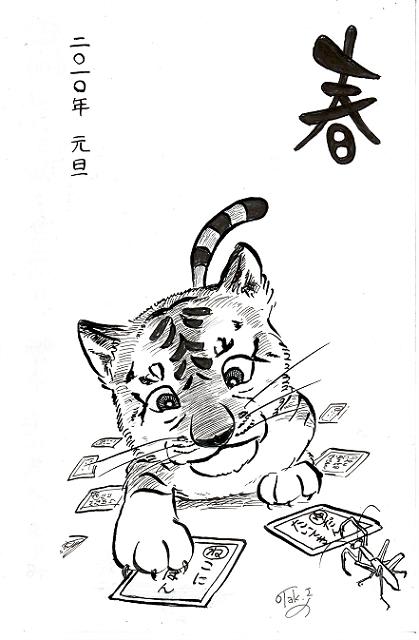

Su, su, su per Kiino-kuni-zaka, ha corso freneticamente. Era tutto buio attorno, non si vedeva niente davanti nell'oscurità. Completamente pieno di paura, lui correva e correva senza poter volgersi indietro. E poi, s’è distinta la luce d’una lanterna, tanto lontana che si vedeva con la grandezza d’una lucciola. Dopo aver corso vicino precipitosamente, ha notato che era la lanterna della bancarella di yotaka-soba (pasta lunga di grano saraceno, mangiata di notte) sul bordo della strada. Ma dopo quei guai, qualunque luce, qualunque uomo sarebbe bello,solo se c’è qualcuno con cui parlare. Appena entrato di corsa, lui è crollato ai piedi del padrone del negozio, gemendo con una voce quasi come uno strillo “Ah, ah, ah”.

“Ehi, ehi.”

Il padrone ha detto seccamente.

“Che cos’è accaduto? Qualcuno t’ha ferito?”

“No, nessuno m’ha ferito……”

Il commerciante ha risposto ansando.

“……ma soltanto……”

“Soltanto t’hanno minacciato?”

Il padrone della bancarella di soba ha domandato tanto freddamente. ”Allora sei assalito da un bandito?”

“Ma no, non è un bandito, no!”

L’uomo, tutto impaurito, ha ansimato.

“E’ apparsa……è apparsa una donna──sul bordo del fosso──e quello che m’ha mostrato……oh, è inutile parlarti di quello che lei m’ha mostrato!”

“Davvero? Probabilmente, lei t’ha mostraro per caso una cosa come questa?”

Dicendo così, il padrone s’è passata la mano sulla faccia,──e subito il suo viso si è trasformato in una cosa piana e liscia, come un grande uovo.……E simultaneamente s’è spenta la luce della bancarella.