忘れられない映画のこと。

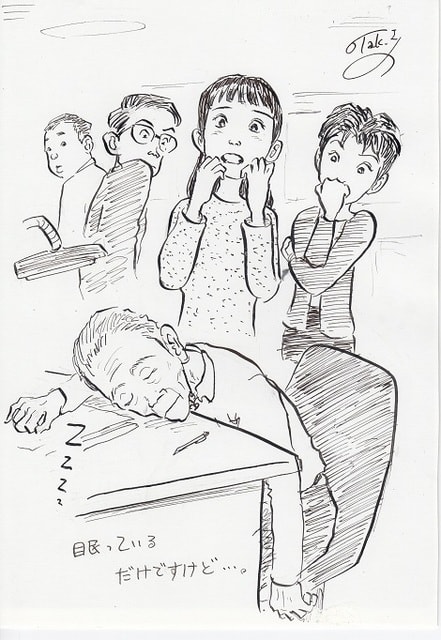

大学生の時、小さな映画館で2本立てで古い日本映画を見た。

お目当ては黒澤明の「生きる」で、前から見たいと思っていたものである。

いい映画だった。心に残る映画だった。

しかし、そのついでに、と思ってみた映画にすさまじい衝撃を受けた。

松山善三監督の「名もなく貧しく美しく」である。

耳の不自由な夫婦の話である。戦後すぐの荒廃した世相の中で、互いを頼りにして必死に、誠実に生きる夫婦である。

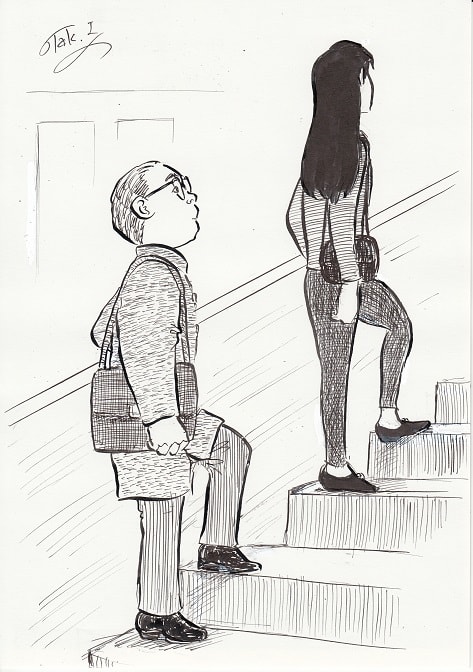

だが今から考える以上の苦難が打ち続く。障害者への差別もすさまじい。荒々しい世の中であった。

だが、夫婦の愛情の交流がこの世のものならぬほど美しい。手話で交わす(映画では字幕で示される)会話が、シンプルであるがゆえに情愛に満ちており、手話に伴う顔の表情が痛いほど心に突き刺さってくるのである。

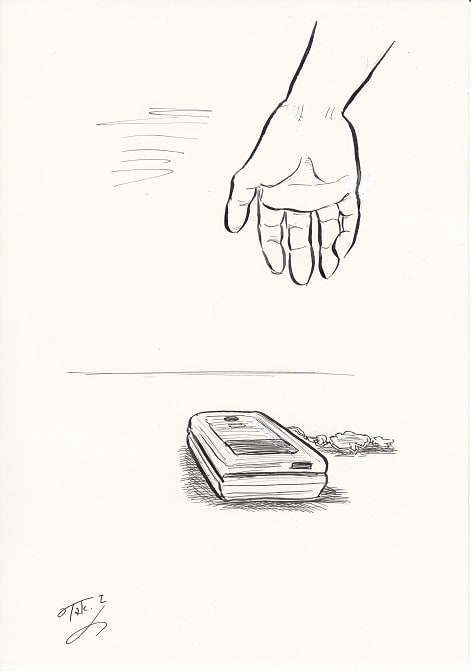

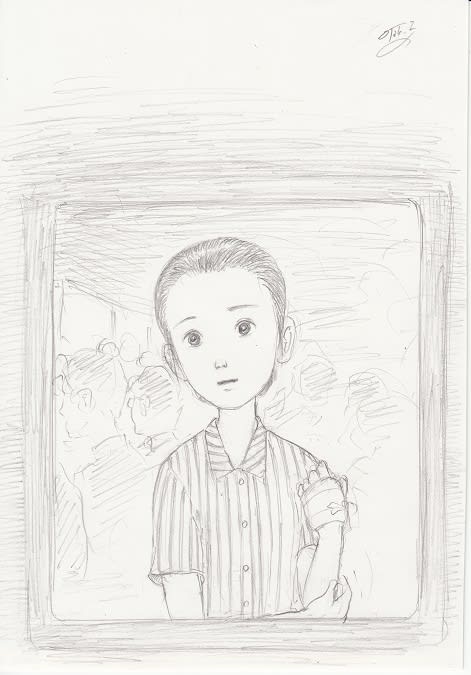

暮らしの糧を得る大切な手段である内職用のミシンを、道楽者の弟に強奪された上に手を踏みつけられた主人公・秋子が絶望のあまり夫の道夫に「弟と一緒に死ぬ。」と書置きを残し、夫はそれを知って必死に後を追いかけ、間一髪電車の一両違いの車両に滑り込み、開かない連結部分の横の小窓から妻に懸命に合図する。

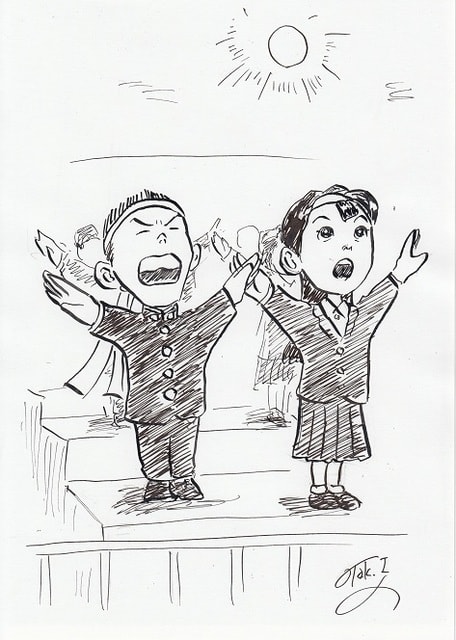

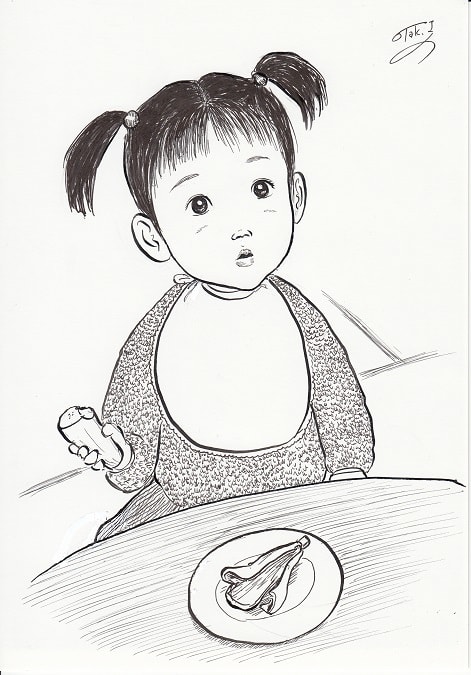

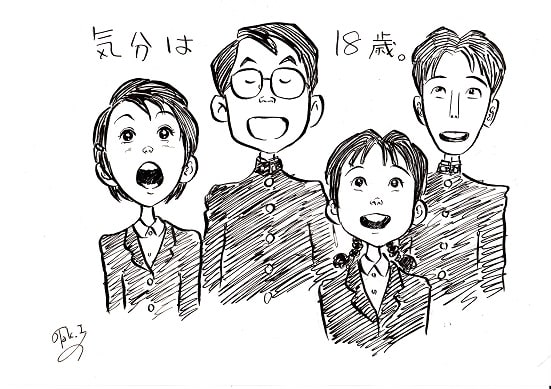

電車が揺れた瞬間に、夫に気づく秋子。彼の手招きを見て、向かいの小窓へ近寄る。その時の表情が素晴らしい。イラストは、その感じを再現したものである(画面を模写したのではない。私の裡の感情の記憶に基づいて描いた)。

真っ暗な絶望。そこに射し込んだかすかな光。それは「お互いに助け合って、普通の人に負けないように生きていきましょう。」と誓い合って生きてきた、その夫の差し伸べた手なのだった。

この後に続く夫婦の手話による会話シーンは、日本映画史上に残る屈指の名シーンである。説明しすぎるのはよくない。実際の映画を見ていただきたい(DVDも出ている)。

この映画の主演女優・高峰秀子さんの演技は神技である。あれを見たから、私はこの年になっても「人の表情」を追い求めるようになったのだと思う。完全に私はノックアウトされたのである。