1963年の春日八郎の大ヒット曲。

子供の頃、よく聴いた覚えがある。

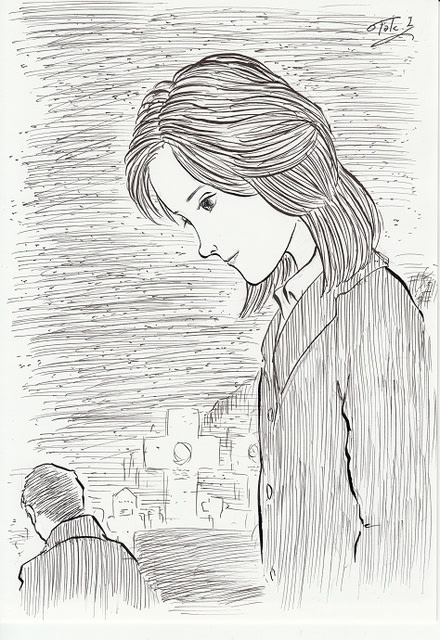

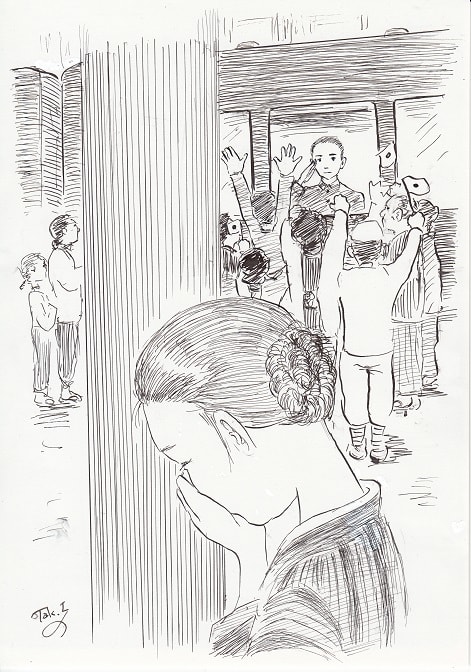

長崎で分かれた女性を探して、再びその地を訪れる男、というのは

歌謡曲によくあるタイプの詞なのだけれど、

この曲は、曲自身の良さと共に、極端なセンチメンタリズムに陥らない

適度な抑制と諦念が感じられて、品の良さがあると思う。

春日さんの声が素晴らしくて、今聴いても引き込まれる。

年配者が、ひっそり一人で思い出して歌うのにいい曲だ。

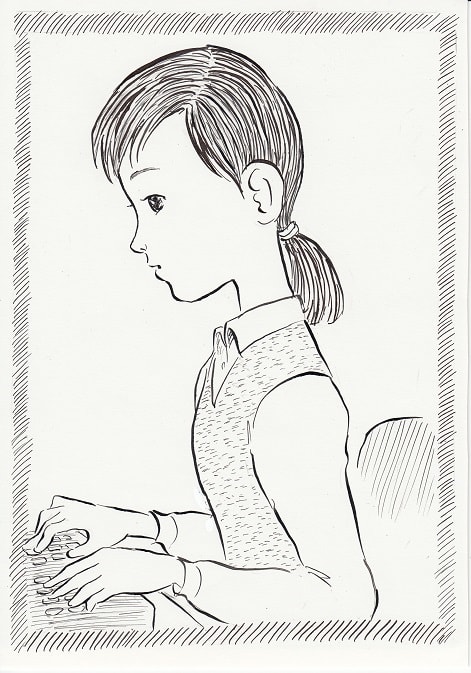

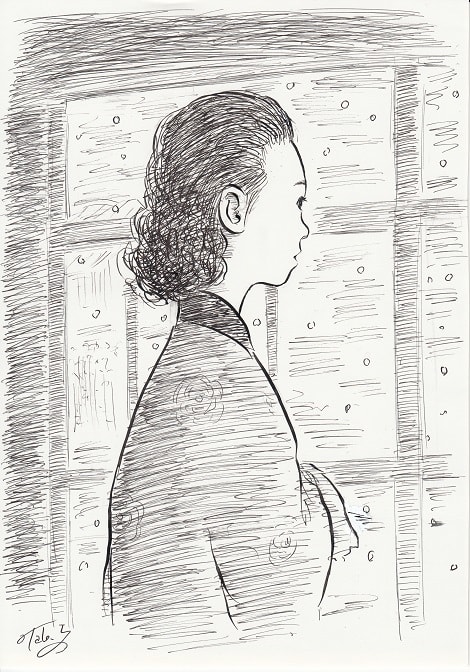

時代を考えると女性は和服なのだろうが、さすがにその頃子供だった私にはイメージが湧ききらない。

洋服で、ちょっとそれよりは時代が下った感じで描いてみた。

夜霧の外人墓地で君と別れた、というシチュエーション。