今回は、3年ほど前に、カンサス大学を大学院生等と訪問した時の思い出を書いてみる。この時は、既にリサーチフェローとなっていた福井貞亮君にも大変お世話になった。

ここでは、ストレングスモデルについて多くのことを学んだ。この時は、ゴスチャさんから、ストレングスモデルのワークショップを受け、最後の日は、私も日本でのケアマネジメントの紹介と私が志向しているストレングスモデルについて講演を行った。

その間に、ゴスチャさんの車でカンサス・シティ3時間ほどかけて、カンサス州とオクラホマ州(?)の境にある田舎町に連れて行っていただき、実際にケアマネジャーと同行して、ケアマネジャーが精神障害者にどのような支援をしているかを見せて頂いた。同時に、事例検討会に近い、グループスーパービジョンを見せていただいた。

まずは、ケアマネジャーの車に乗せてもらい、利用者の自宅やシェルタード・ハウジングを訪問したが、驚いたのは、日本であれば、病院からの退院がおそらく不可能に思えるような重篤な方が地域で生活していることであった。この人は、1人でシェルタード・ハウジングに住んでおれれるが、投薬管理が欠かせないことで、ケアマネジャーはそのチェックをしながら、モニタリングを行っている。本人は認知症の方自宅に食事の世話に毎日行っているとのことである。また、多くの利用者については、職を得るためにスーパーマーケットやレストランに、また食事の糧となるフッド・スタンプを得るために事務所に、ケアマネジャーが車で送ってあげ、利用者が自分で対応することを、車の中で待つという対応をされていた。印象として、障害者のケアマネジメントの特性なのかどうか分からないが、ケアプランの実施に多くの時間を費やされていた。

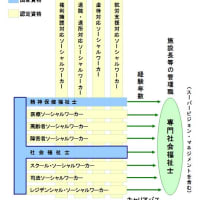

さらに、そこで行われているグループスーパービジョンにも参加させていただいたが、まずは私たちが「守秘義務の確認書」を書くことから始まった。ここでのケアマネジャーの学歴は、必ずしもソーシャルワークや保健・看護の大学院をでている人ではなく、経済出身、短大出身といった専門の大学を出て仕事をしているようではなかった。スーパーバイザーはゴスチャさんと助手的にこの機関の長であるMSW(Master of Social Workerー大学院をでているソーシャルワーカー)が行っていた。その意味では、逆に日本の方が専門性の高い者がケアマネジャーになっているという印象であった。日本のケアマネジメントは発祥の地アメリカでのレベルを超えられる可能性があるのではと秘かに自信をもった。

ここでのスーパビジョンで最も感動したのは、あるケアマネジャーが担当している利用者が職に着くことができたことを話したときに、みんなが一斉に拍手をしたことである。発表者もその拍手に応え、立ってみんなと握手をしていた。これこそがストレングスモデルのスーパービジョンなり事例検討会であると思った。

日本のカンファレスでは、ケアマネジャーの問題を指摘することが多く、参加することや、事例を出すことをいやがる傾向が強いが、日本でも、利用者のストレングスだけでなく、ケアマネジャーのストレングスに立脚したスーパービジョンやケース・カンファレンスを確立していきたいものである。

ここでは、ストレングスモデルについて多くのことを学んだ。この時は、ゴスチャさんから、ストレングスモデルのワークショップを受け、最後の日は、私も日本でのケアマネジメントの紹介と私が志向しているストレングスモデルについて講演を行った。

その間に、ゴスチャさんの車でカンサス・シティ3時間ほどかけて、カンサス州とオクラホマ州(?)の境にある田舎町に連れて行っていただき、実際にケアマネジャーと同行して、ケアマネジャーが精神障害者にどのような支援をしているかを見せて頂いた。同時に、事例検討会に近い、グループスーパービジョンを見せていただいた。

まずは、ケアマネジャーの車に乗せてもらい、利用者の自宅やシェルタード・ハウジングを訪問したが、驚いたのは、日本であれば、病院からの退院がおそらく不可能に思えるような重篤な方が地域で生活していることであった。この人は、1人でシェルタード・ハウジングに住んでおれれるが、投薬管理が欠かせないことで、ケアマネジャーはそのチェックをしながら、モニタリングを行っている。本人は認知症の方自宅に食事の世話に毎日行っているとのことである。また、多くの利用者については、職を得るためにスーパーマーケットやレストランに、また食事の糧となるフッド・スタンプを得るために事務所に、ケアマネジャーが車で送ってあげ、利用者が自分で対応することを、車の中で待つという対応をされていた。印象として、障害者のケアマネジメントの特性なのかどうか分からないが、ケアプランの実施に多くの時間を費やされていた。

さらに、そこで行われているグループスーパービジョンにも参加させていただいたが、まずは私たちが「守秘義務の確認書」を書くことから始まった。ここでのケアマネジャーの学歴は、必ずしもソーシャルワークや保健・看護の大学院をでている人ではなく、経済出身、短大出身といった専門の大学を出て仕事をしているようではなかった。スーパーバイザーはゴスチャさんと助手的にこの機関の長であるMSW(Master of Social Workerー大学院をでているソーシャルワーカー)が行っていた。その意味では、逆に日本の方が専門性の高い者がケアマネジャーになっているという印象であった。日本のケアマネジメントは発祥の地アメリカでのレベルを超えられる可能性があるのではと秘かに自信をもった。

ここでのスーパビジョンで最も感動したのは、あるケアマネジャーが担当している利用者が職に着くことができたことを話したときに、みんなが一斉に拍手をしたことである。発表者もその拍手に応え、立ってみんなと握手をしていた。これこそがストレングスモデルのスーパービジョンなり事例検討会であると思った。

日本のカンファレスでは、ケアマネジャーの問題を指摘することが多く、参加することや、事例を出すことをいやがる傾向が強いが、日本でも、利用者のストレングスだけでなく、ケアマネジャーのストレングスに立脚したスーパービジョンやケース・カンファレンスを確立していきたいものである。

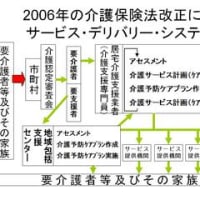

介護保険制度下の介護支援専門員(←あえて”ケアマネジャー”とは書きません)にとって、「ケアマネジメントサイクル」における「ケアプランの実施」ということをどうとらえているのだろうと思うことがあります。

というのは、「ケアプランの実施」=「サービスの依頼」ととらえている場合が多いのではないか、というのが、私の実感だからです。

だから、なかなか、ケアプランと個別援助計画が車の両輪として稼働していかない。これも、今のケアマネジメントの一つの課題だと思っています。