私の考える教養というのは、『グローバルリテラシー・リベラルアーツ・教養(その1)』の図に示したように、

『多様な分野の横断的な理解を通して、世界の各文化の核(コア)となる概念をしっかりと把握すること』

である。

ここでのキーポイントは:

1.多様な分野の横断的理解

2.各文化の核(コア)となる概念を把握する

の2点である。

教養というのは、バラバラな知識の寄せ集めたのではいけない。それらの知識全体を貫いている価値判断を理解する必要がある。この結果としての最終的には、各文化の核(コア)となる概念を把握し、それを自分の言葉で表現できなければいけない。『教養』の概念をこう定義することで、初めて従来のリベラルアーツの科目選択の不適切さと、なぜ従来のリベラルアーツ教育が効果をもたらさなかったか、についての根本理由が分かる。

まず、従来のリベラルアーツ科目は明らかに人文科目に偏りすぎていることが挙げられる。前回みたようにこの傾向は、日本だけでなく、欧米も伝統的にそうである。つまり、リベラルアーツに哲学や文学は含まれることはあっても、物理や生物学などの理科系の科目は一般的には含まれることはなかった。また芸術の分野においては、著名な芸術家の絵画、書、クラシック音楽の鑑賞は含まれていても、名もなき職人の工芸細工、民芸品、家具の鑑賞は含まれていなかった。

具体的にどのような偏り具合かを見てみよう。

この図では便宜上、横軸には、おおざっぱな分野、(理系・文系+芸術系)をとり、縦軸には、とらえる視点、(思弁的・経験的)をとってある。また、科目は必ずしもすべての分野をカバーしている訳ではない。

【リベラルアーツの科目】

この図を見ると分かるように、従来のリベラルアーツ科目は右上の第一象限に極限された科目群を指していたことが分かる。このような偏ったリベラルアーツ科目からでは、それらの学術や作品を生みだした母体である各々の文化の全体像をつかむことは難しい。全体像がつかめないために、各文化の核(コア)となる概念も把握できなくなっていた。それで結局は、雑多な知識が有機的に結びつくことなく、バラバラのまま頭の中に散在しているのだ。それはあたかも、岩盤に根を固定できない海草があてもなく、海中を漂っている姿に似ている。

さて、この図を見て、リベラルアーツとしてあまりにも多くの科目が挙げられているのに怖気づかないだろうか?これほど多くの科目を学んで、いったいどのようにして各文化の核(コア)となる概念をつかむことができるのだろうか?と訝っていないだろうか?あるいは、あまりにも雑多な知識は逆に発散するだけで収束できないのではないか?と考えていないだろうか?

この疑問はもっともだ。

従来のように、リベラルアーツ教育が失敗したように最終の目的もわからず、単に知識を詰め込むだけの姿勢では危惧した通りの結末に至るだろう。これらの科目は冒頭に述べた最終目的に達成するために理解しておくべき四大分野を構成している。その関連を下図にしめす。

【リベラルアーツの四大分野】

つまり、リベラルアーツとは突き詰めれば、各文化を次の四つの視点から理解しようとするものである。

○人間の心のしくみ

○人間社会のしくみ

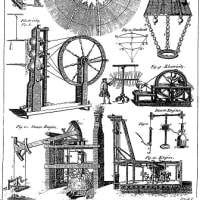

○自然界のしくみと自然の利用

○技の洗練・美の創造

この中で、『自然界のしくみと自然の利用』については、個別の学問や技術のディテールを理解するという個別的視点ではなく、もっと大きな視点、すなわち『科学史・技術史』という歴史的および、これらの学問・技術の相互の関連性からそれぞれの文化の自然に対する考え方を理解すると言う観点が必要だと考える。

残念ながら、科学史・技術史は、日本では理系の学部といえどもそれぞれの専門科目に関連してごくトピック的にしか取り上げられない。とりわけ、物理学・化学や工学のように近代のヨーロッパで大発展を遂げた学問領域に関しては、中国や日本などの東洋の貢献は絶無といっていいほど触れられることはない。しかし、日本がペリーによる開国(1854年)から半世紀もたたない内に先進工業国の仲間入りができた事実を考えれば、当然のことながら、ペリー来航までに日本の工業技術レベルがすでに相当高かったことに思い至るだろう。そうすると次のような疑問がわいてくるはずである。

○そのような高い工業技術レベルはいつ得られたのだろうか?

○なぜ日本だけが西欧の科学技術に素早くキャッチアップできたのだろうか?

○中国は日本よりずっと早くから西欧の科学技術に接していたはずなのに、なぜ工業化において日本に遅れをとったのだろうか?

このような疑問は日本の文化、それと対応して中国の文化、の根本問題を明らかにすることを要求する。それゆえ、私はリベラルアーツとして『科学史・技術史』と学ぶことは非常に重要であると考えている。

【参照ブログ】

百論簇出:(第127回目)『Private Sabbatical を迎えるに当たって(その5)』

ただ、これらの分野の知識が有機的に繋がっているのを実感するまでには、5年かかるかもしれない。あるいは、10年かかるかもしれない。知識の熟成のためには、逆説的に聞こえるかもしれないが、ディテールを忘却することが重要である。ディテールにとらわれることなく、底に貫流している文化の核(コア)をつかむよう心がける必要がある。

抽象的な説明では分かりにくいと思われるので、この感覚を囲碁を例に取って説明しよう。(もっとも、この例を理解できるのは、囲碁を知っていればの話だが。。。)囲碁には定石といわれる型(パターン)がある。この型とは数学でいうと公式のようなもので、この型を知っていると石をどこに置けばよいか考えなくとも分かる。『囲碁大辞典』(鈴木為次郎)という定石集には何万という型が載せられている。囲碁に上達するにはまずこの定石をいくつか覚えないといけない。しかし問題は、型にはいくつもの変化形があり、どの時にどの型を採用すればよいかアマチュアには難しい。

囲碁のアマチュアとプロとの差は、定石の運用に現れる。アマチュアは記憶の中から型を思い出そうとするが、プロは思い出せなくてもその場で考えると分かるという。というのは、プロはそれまで覚えた数多くの定石や実戦から型ではなく『石の働き』、つまり『石を打つ最適な場所はどこか』ということが分かっている。つまり囲碁というゲームの核(コア)の概念をつかみとっているのだ。それに反し、アマチュアはこの核(コア)部分の理解に至っていない。定石とは部分部分における石の働きを示したサンプルに過ぎないので、石の働きという概念の総体を教えてくれる訳ではない。つまり、石の働きという核(コア)の概念をつかまず、単に型だけを暗記しているアマチュアは、いくら多くの定石を覚えたところで、結局は囲碁の神髄については何も学んだことにはなっていない。

以上のことは囲碁を少しでもできる人なら誰でも感じることであろう。これと同様のことがリベラルアーツ・教養についてもいえると私は考える。

【参照ブログ】

【座右之銘・18】『得意而忘言』

(続く。。。)

『多様な分野の横断的な理解を通して、世界の各文化の核(コア)となる概念をしっかりと把握すること』

である。

ここでのキーポイントは:

1.多様な分野の横断的理解

2.各文化の核(コア)となる概念を把握する

の2点である。

教養というのは、バラバラな知識の寄せ集めたのではいけない。それらの知識全体を貫いている価値判断を理解する必要がある。この結果としての最終的には、各文化の核(コア)となる概念を把握し、それを自分の言葉で表現できなければいけない。『教養』の概念をこう定義することで、初めて従来のリベラルアーツの科目選択の不適切さと、なぜ従来のリベラルアーツ教育が効果をもたらさなかったか、についての根本理由が分かる。

まず、従来のリベラルアーツ科目は明らかに人文科目に偏りすぎていることが挙げられる。前回みたようにこの傾向は、日本だけでなく、欧米も伝統的にそうである。つまり、リベラルアーツに哲学や文学は含まれることはあっても、物理や生物学などの理科系の科目は一般的には含まれることはなかった。また芸術の分野においては、著名な芸術家の絵画、書、クラシック音楽の鑑賞は含まれていても、名もなき職人の工芸細工、民芸品、家具の鑑賞は含まれていなかった。

具体的にどのような偏り具合かを見てみよう。

この図では便宜上、横軸には、おおざっぱな分野、(理系・文系+芸術系)をとり、縦軸には、とらえる視点、(思弁的・経験的)をとってある。また、科目は必ずしもすべての分野をカバーしている訳ではない。

【リベラルアーツの科目】

この図を見ると分かるように、従来のリベラルアーツ科目は右上の第一象限に極限された科目群を指していたことが分かる。このような偏ったリベラルアーツ科目からでは、それらの学術や作品を生みだした母体である各々の文化の全体像をつかむことは難しい。全体像がつかめないために、各文化の核(コア)となる概念も把握できなくなっていた。それで結局は、雑多な知識が有機的に結びつくことなく、バラバラのまま頭の中に散在しているのだ。それはあたかも、岩盤に根を固定できない海草があてもなく、海中を漂っている姿に似ている。

さて、この図を見て、リベラルアーツとしてあまりにも多くの科目が挙げられているのに怖気づかないだろうか?これほど多くの科目を学んで、いったいどのようにして各文化の核(コア)となる概念をつかむことができるのだろうか?と訝っていないだろうか?あるいは、あまりにも雑多な知識は逆に発散するだけで収束できないのではないか?と考えていないだろうか?

この疑問はもっともだ。

従来のように、リベラルアーツ教育が失敗したように最終の目的もわからず、単に知識を詰め込むだけの姿勢では危惧した通りの結末に至るだろう。これらの科目は冒頭に述べた最終目的に達成するために理解しておくべき四大分野を構成している。その関連を下図にしめす。

【リベラルアーツの四大分野】

つまり、リベラルアーツとは突き詰めれば、各文化を次の四つの視点から理解しようとするものである。

○人間の心のしくみ

○人間社会のしくみ

○自然界のしくみと自然の利用

○技の洗練・美の創造

この中で、『自然界のしくみと自然の利用』については、個別の学問や技術のディテールを理解するという個別的視点ではなく、もっと大きな視点、すなわち『科学史・技術史』という歴史的および、これらの学問・技術の相互の関連性からそれぞれの文化の自然に対する考え方を理解すると言う観点が必要だと考える。

残念ながら、科学史・技術史は、日本では理系の学部といえどもそれぞれの専門科目に関連してごくトピック的にしか取り上げられない。とりわけ、物理学・化学や工学のように近代のヨーロッパで大発展を遂げた学問領域に関しては、中国や日本などの東洋の貢献は絶無といっていいほど触れられることはない。しかし、日本がペリーによる開国(1854年)から半世紀もたたない内に先進工業国の仲間入りができた事実を考えれば、当然のことながら、ペリー来航までに日本の工業技術レベルがすでに相当高かったことに思い至るだろう。そうすると次のような疑問がわいてくるはずである。

○そのような高い工業技術レベルはいつ得られたのだろうか?

○なぜ日本だけが西欧の科学技術に素早くキャッチアップできたのだろうか?

○中国は日本よりずっと早くから西欧の科学技術に接していたはずなのに、なぜ工業化において日本に遅れをとったのだろうか?

このような疑問は日本の文化、それと対応して中国の文化、の根本問題を明らかにすることを要求する。それゆえ、私はリベラルアーツとして『科学史・技術史』と学ぶことは非常に重要であると考えている。

【参照ブログ】

百論簇出:(第127回目)『Private Sabbatical を迎えるに当たって(その5)』

ただ、これらの分野の知識が有機的に繋がっているのを実感するまでには、5年かかるかもしれない。あるいは、10年かかるかもしれない。知識の熟成のためには、逆説的に聞こえるかもしれないが、ディテールを忘却することが重要である。ディテールにとらわれることなく、底に貫流している文化の核(コア)をつかむよう心がける必要がある。

抽象的な説明では分かりにくいと思われるので、この感覚を囲碁を例に取って説明しよう。(もっとも、この例を理解できるのは、囲碁を知っていればの話だが。。。)囲碁には定石といわれる型(パターン)がある。この型とは数学でいうと公式のようなもので、この型を知っていると石をどこに置けばよいか考えなくとも分かる。『囲碁大辞典』(鈴木為次郎)という定石集には何万という型が載せられている。囲碁に上達するにはまずこの定石をいくつか覚えないといけない。しかし問題は、型にはいくつもの変化形があり、どの時にどの型を採用すればよいかアマチュアには難しい。

囲碁のアマチュアとプロとの差は、定石の運用に現れる。アマチュアは記憶の中から型を思い出そうとするが、プロは思い出せなくてもその場で考えると分かるという。というのは、プロはそれまで覚えた数多くの定石や実戦から型ではなく『石の働き』、つまり『石を打つ最適な場所はどこか』ということが分かっている。つまり囲碁というゲームの核(コア)の概念をつかみとっているのだ。それに反し、アマチュアはこの核(コア)部分の理解に至っていない。定石とは部分部分における石の働きを示したサンプルに過ぎないので、石の働きという概念の総体を教えてくれる訳ではない。つまり、石の働きという核(コア)の概念をつかまず、単に型だけを暗記しているアマチュアは、いくら多くの定石を覚えたところで、結局は囲碁の神髄については何も学んだことにはなっていない。

以上のことは囲碁を少しでもできる人なら誰でも感じることであろう。これと同様のことがリベラルアーツ・教養についてもいえると私は考える。

【参照ブログ】

【座右之銘・18】『得意而忘言』

(続く。。。)