歴史の時間にイギリスの産業革命を習うが、産業革命が起こった理由は、決まって「18世紀の後半にジョージ・ワットが効率的な蒸気機関を発明したため」ということが言われる。つまり、産業革命にはワットの蒸気機関を待って初めて実現したということだ。私も不覚にも20年ほど前まではそのように考えていたが、たまたま手にしたレイノルズの『水車の歴史 ― 西欧の工業化と水力利用』(平凡社)を読んで、そのような認識は間違っていることに気がついた。

レイノルズの本は邦訳で400ページを超える力作であり、帯には次のような文句が見える。

「2000年もの間、西欧の社会、経済、技術の発展を支え、産業革命を導いた水車は、とてつもなく強力で恐ろしいまでに巨大な工業用原動機だった。それはまた動力に植田世界=西欧の象徴でもあった。」

この帯の文句で注目すべきは、水車は「産業革命を導いた」という点だ。つまり、産業革命という「もち」を「こねた」のが水車であったということが明かにされている。レイノルズの本を読んだあとで、分かったのは蒸気機関は産業革命を先導したのではなく、むしろ最後期に登場して、産業革命もちを搗いて人々の口に入るような形にした、ということだ。。

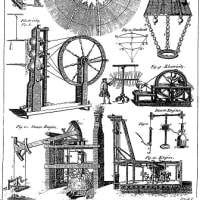

レイノルズの本を読むと、西欧における水車利用は、つとに古代ローマから盛んであったことが分かる。そして、中世ではすでにかなり大規模な水車利用技術が発展し、その結果、ワットの蒸気機関の出現以前にすでに、水車を動力源として大規模工場生産システムがほぼ完成していた。一例として、太陽王ルイ14世が作ったヴェルサイユの宮殿に、150メートルほど低い所を流れるセーヌ川の水を大規模な水車(Machine de Marly)で揚水したことはよく知られている。。

これらのことから、ワットの蒸気機関が果たした役割は、産業革命の立役者というより、動力源の質的な面での大変革を成し遂げた所に焦点が当てられるべきと考える。つまり蒸気機関は水車ではとうてい実現できない「モバイル性の動力」を実現したのであった。つまり、蒸気機関車や蒸気船という輸送機を可能とした点だ。

モバイル性がいかに革新的なものかというのは、現在の電話と携帯電話との比較から容易に想像することができる。ほんの数十年前までは、電話は事務所や家、あるいは公衆電話など、一定の場所に固定されていた。電話が家に付いたことで、情報伝達は圧倒的に便利になった。ところが、携帯電話の普及で、人々は俄かに固定電話の不便さを痛感するようになると、急激に公衆電話を利用する客がいなくなった。

それで思い出すのは、1990年代の終わりごろであっただろうか、携帯電話が急速に普及しだしたころ、たまたま、偽造テレフォンカードが広まり、NTTは大きな被害を蒙った。それで、NTTは偽造カードが使えないように、古い公衆電話を回収して、改良型の公衆電話機を新たに数多く設置した。東京駅の中央口の新幹線中央口あたりに、とつぜん、ま新しい改良型の公衆電話機が数十台ずらりとならんでいた光景に、私は唖然とした。「これからは携帯電話の時代だというのに、なんと無駄な投資をするのだろうか!」とNTT経営陣の先見性のなさにあきれ返ってしまった。

妄想的な未来論になるが、エネルギーと情報の二つのモバイル革命から考えると、将来的には、旅行のように地理的制約があるものもモバイル革命の対象となるのではないだろうか。人が景勝地に移動するという現在の形から、逆に景勝地が人の居る場所に ― バーチャル的ではあるが ― 移動してくる、このようなサービスが提供される時代はすぐそこまで来ている。

レイノルズの本は邦訳で400ページを超える力作であり、帯には次のような文句が見える。

「2000年もの間、西欧の社会、経済、技術の発展を支え、産業革命を導いた水車は、とてつもなく強力で恐ろしいまでに巨大な工業用原動機だった。それはまた動力に植田世界=西欧の象徴でもあった。」

この帯の文句で注目すべきは、水車は「産業革命を導いた」という点だ。つまり、産業革命という「もち」を「こねた」のが水車であったということが明かにされている。レイノルズの本を読んだあとで、分かったのは蒸気機関は産業革命を先導したのではなく、むしろ最後期に登場して、産業革命もちを搗いて人々の口に入るような形にした、ということだ。。

レイノルズの本を読むと、西欧における水車利用は、つとに古代ローマから盛んであったことが分かる。そして、中世ではすでにかなり大規模な水車利用技術が発展し、その結果、ワットの蒸気機関の出現以前にすでに、水車を動力源として大規模工場生産システムがほぼ完成していた。一例として、太陽王ルイ14世が作ったヴェルサイユの宮殿に、150メートルほど低い所を流れるセーヌ川の水を大規模な水車(Machine de Marly)で揚水したことはよく知られている。。

これらのことから、ワットの蒸気機関が果たした役割は、産業革命の立役者というより、動力源の質的な面での大変革を成し遂げた所に焦点が当てられるべきと考える。つまり蒸気機関は水車ではとうてい実現できない「モバイル性の動力」を実現したのであった。つまり、蒸気機関車や蒸気船という輸送機を可能とした点だ。

モバイル性がいかに革新的なものかというのは、現在の電話と携帯電話との比較から容易に想像することができる。ほんの数十年前までは、電話は事務所や家、あるいは公衆電話など、一定の場所に固定されていた。電話が家に付いたことで、情報伝達は圧倒的に便利になった。ところが、携帯電話の普及で、人々は俄かに固定電話の不便さを痛感するようになると、急激に公衆電話を利用する客がいなくなった。

それで思い出すのは、1990年代の終わりごろであっただろうか、携帯電話が急速に普及しだしたころ、たまたま、偽造テレフォンカードが広まり、NTTは大きな被害を蒙った。それで、NTTは偽造カードが使えないように、古い公衆電話を回収して、改良型の公衆電話機を新たに数多く設置した。東京駅の中央口の新幹線中央口あたりに、とつぜん、ま新しい改良型の公衆電話機が数十台ずらりとならんでいた光景に、私は唖然とした。「これからは携帯電話の時代だというのに、なんと無駄な投資をするのだろうか!」とNTT経営陣の先見性のなさにあきれ返ってしまった。

妄想的な未来論になるが、エネルギーと情報の二つのモバイル革命から考えると、将来的には、旅行のように地理的制約があるものもモバイル革命の対象となるのではないだろうか。人が景勝地に移動するという現在の形から、逆に景勝地が人の居る場所に ― バーチャル的ではあるが ― 移動してくる、このようなサービスが提供される時代はすぐそこまで来ている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます