先日、yu さんから『ドイツ産業力拡大のきっかけ』と題して次のような質問を頂いた。

=======================================

【前略】。。。日本の産業力のベースは安土桃山時代から江戸時代にかけての戦乱の終息と長期的平和の到来と理解しているが、ドイツの場合はどう理解すれば良いか?何か良い書籍がございましたらお教え頂ければ幸いです。

下記のURLを見て頂きたいのですが、この表は老舗企業を創業時期別に企業数を集計したものです。私はこれがドイツ全体の産業力拡大と同期しているとみているのですが、15世紀から18世紀にかけては、ほぼ倍のペースで伸びております。(日本は安土桃山から江戸期の商品経済の発達と同期)これは、三十年戦争などの戦争の影響によるものが大きいのでしょうか?何か良い書籍や情報がございましたらお教え下さい。よろしくお願い致します。

http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/5408.html

=======================================

yu さんの質問の主眼は、ドイツの産業発展の経緯についてであるが、私には、それ以外にも非常に根源的な問いかけをしているように感じる。総合的に次の観点から回答してみたい。

1.戦争と産業発展の関係

2.日本の産業発展

3.ドイツの産業発展

4.老舗と産業の関連

これらは、それぞれ一つづつを取ってみても非常に大きな設問である。正直なところ、私にはこれらについてまだ確固たる見解を持っているわけではない。なぜなら、読むべき主要図書をまだ読んでいないからだ。従って、以下では、現時点で分かっていること、考えていることの範囲で【予告編】として質問に応えたい。

1.戦争と産業発展の関係

(ここで言う戦争とは、日本の戦国時代の戦争、ドイツの30年戦争を考えることとする。)

私は大学の初年度までは暗記モノの歴史が嫌いであったので、自分から進んで歴史の本を探して読むことはなかった。私にとって、歴史というのは、教科書と参考書、つまり『歴史解説書』で記述されている索漠とした暗記事項の羅列のことであった。

しかし、以前のブログ『徹夜マージャンの果てに』で述べたように、20歳の時から自発的にいろいろと読書するなかで、『歴史解説書』ではなく、古今東西の本物の歴史書を読むようになった。それらを読んで一番強く感じたのは、同じ戦争という単語を使っていても、日本とそれ以外の国々(具体的には:中国、西洋、イスラム)ではその現象面は全く異なるということであった。私の得た結論は、

『日本の戦争とは土地の徴税権を巡る武士集団同士の内輪もめ』

でしかないということであった。

一方、日本以外の国々では戦争というのは財宝がうなっている都市を攻め、市民を殺し、その財産を略奪するのが目的であった。そのため、 1618年に始まった、ドイツ30年戦争で戦場となったドイツにはドイツ兵のみならず、スウェーデン兵、デンマーク兵、オーストリア兵などさまざまな軍隊が入り乱れた。そしてドイツの都市は略奪の被害を受け、多数の市民が殺され、人口が大幅に減少した。説はいろいろあり、人口の1/3が失われたとも、あるいは半分、あるいはもっと酷く 2/3 が失われたとも言われている。

ドイツ30年戦争の後遺症はその後100年続き、そのため、ドイツは近代化や産業革命の進行でイギリスやフランスに遅れをとることになった。

ドイツ30年戦争は1648年(17世紀中)に終結し、平和が訪れた。そして、ドイツ各地の諸侯やハンザ都市などが独立国となった。そのため、産業振興策がとられたようで、その結果として yu さんが指摘するように新興企業が続々と登場したことであろう。ただ、荒廃したドイツ社会の産業は全体として非常に低調であったのではないかと私は想像する。

【参照ブログ】

百論簇出:(第132回目)『不必要な愛国心、必要なのは。。。(その2)』

2.日本の産業発展

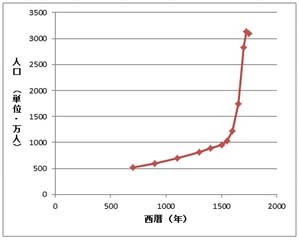

上記1.項で指摘したように、日本の戦国時代というのは、戦争は庶民生活の発展にはほとんど無関係であったと私は考えている。その証拠の一つは人口変化である。ドイツの30年戦争では、(最低の見積もりでも)人口の3割が減少したと言われているが、100年以上続いた日本の戦国時代はそういった人口減少が全くなかった。いや、それどころか順調に増加しているのである。

【出典】

『近代以前の日本の人口統計』(社会工学研究所・1974年)

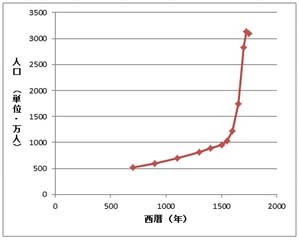

社会工学研究所が1974年に『近代以前の日本の人口統計』を発表した。(上図参照)それによると戦国時代、つまり応仁の乱(1467年)から秀吉の天下統一(1590年)の間、日本の人口は全く減少していない。また戦国時代や天下統一、ましてや豊臣と徳川の武士集団の大決戦と言われた関ヶ原(1600年)、大阪冬の陣(1614年)、夏の陣(1615年)など、いずれの戦争も日本の人口の増減とは全く無関係である。日本の戦争は、グローバル視点から見れば、(言い過ぎを覚悟の上で言えば)『ヤクザのショバ争いに近いレベル』ということだ。かつての神戸の山口組と一和会の抗争では、何人かの市民が巻き添えを食ったが、その為に神戸の人口が激減したとか、神戸経済が疲弊した、ということがなかったのと同じである。

逆に、戦国大名同士の抗争は地域産業を活性化させる触媒であったと私は思っている。さらに江戸時代の大名は、事実上は単なる徴税マシーンに過ぎず、短期的に領民を搾り取るより、長期にわたって恒常的に生産性を高めようとした。

主要産業の農業においては室町の戦国大名以降、領主は、河川の改修など、いろいろな施策を実施したが、一方では、領民自身の努力で二毛作の普及、水車による揚水などにより生産性が向上した。更に工芸技術においても、刀鍛冶や陶器などが各地に広まった。

つまり、安土桃山時代から江戸時代にかけての日本の産業の発展に対して、yu さんのいう『戦乱の終息と長期的平和の到来』の要因はあまり大きくはなかったように私は思う。平和になっただけで即、産業が発展したと考えるのは無理があるということだ。産業が発展するための本質的な理由は他に求める必要があると私は考える。

(続く。。。)

=======================================

【前略】。。。日本の産業力のベースは安土桃山時代から江戸時代にかけての戦乱の終息と長期的平和の到来と理解しているが、ドイツの場合はどう理解すれば良いか?何か良い書籍がございましたらお教え頂ければ幸いです。

下記のURLを見て頂きたいのですが、この表は老舗企業を創業時期別に企業数を集計したものです。私はこれがドイツ全体の産業力拡大と同期しているとみているのですが、15世紀から18世紀にかけては、ほぼ倍のペースで伸びております。(日本は安土桃山から江戸期の商品経済の発達と同期)これは、三十年戦争などの戦争の影響によるものが大きいのでしょうか?何か良い書籍や情報がございましたらお教え下さい。よろしくお願い致します。

http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/5408.html

=======================================

yu さんの質問の主眼は、ドイツの産業発展の経緯についてであるが、私には、それ以外にも非常に根源的な問いかけをしているように感じる。総合的に次の観点から回答してみたい。

1.戦争と産業発展の関係

2.日本の産業発展

3.ドイツの産業発展

4.老舗と産業の関連

これらは、それぞれ一つづつを取ってみても非常に大きな設問である。正直なところ、私にはこれらについてまだ確固たる見解を持っているわけではない。なぜなら、読むべき主要図書をまだ読んでいないからだ。従って、以下では、現時点で分かっていること、考えていることの範囲で【予告編】として質問に応えたい。

1.戦争と産業発展の関係

(ここで言う戦争とは、日本の戦国時代の戦争、ドイツの30年戦争を考えることとする。)

私は大学の初年度までは暗記モノの歴史が嫌いであったので、自分から進んで歴史の本を探して読むことはなかった。私にとって、歴史というのは、教科書と参考書、つまり『歴史解説書』で記述されている索漠とした暗記事項の羅列のことであった。

しかし、以前のブログ『徹夜マージャンの果てに』で述べたように、20歳の時から自発的にいろいろと読書するなかで、『歴史解説書』ではなく、古今東西の本物の歴史書を読むようになった。それらを読んで一番強く感じたのは、同じ戦争という単語を使っていても、日本とそれ以外の国々(具体的には:中国、西洋、イスラム)ではその現象面は全く異なるということであった。私の得た結論は、

『日本の戦争とは土地の徴税権を巡る武士集団同士の内輪もめ』

でしかないということであった。

一方、日本以外の国々では戦争というのは財宝がうなっている都市を攻め、市民を殺し、その財産を略奪するのが目的であった。そのため、 1618年に始まった、ドイツ30年戦争で戦場となったドイツにはドイツ兵のみならず、スウェーデン兵、デンマーク兵、オーストリア兵などさまざまな軍隊が入り乱れた。そしてドイツの都市は略奪の被害を受け、多数の市民が殺され、人口が大幅に減少した。説はいろいろあり、人口の1/3が失われたとも、あるいは半分、あるいはもっと酷く 2/3 が失われたとも言われている。

ドイツ30年戦争の後遺症はその後100年続き、そのため、ドイツは近代化や産業革命の進行でイギリスやフランスに遅れをとることになった。

ドイツ30年戦争は1648年(17世紀中)に終結し、平和が訪れた。そして、ドイツ各地の諸侯やハンザ都市などが独立国となった。そのため、産業振興策がとられたようで、その結果として yu さんが指摘するように新興企業が続々と登場したことであろう。ただ、荒廃したドイツ社会の産業は全体として非常に低調であったのではないかと私は想像する。

【参照ブログ】

百論簇出:(第132回目)『不必要な愛国心、必要なのは。。。(その2)』

2.日本の産業発展

上記1.項で指摘したように、日本の戦国時代というのは、戦争は庶民生活の発展にはほとんど無関係であったと私は考えている。その証拠の一つは人口変化である。ドイツの30年戦争では、(最低の見積もりでも)人口の3割が減少したと言われているが、100年以上続いた日本の戦国時代はそういった人口減少が全くなかった。いや、それどころか順調に増加しているのである。

【出典】

『近代以前の日本の人口統計』(社会工学研究所・1974年)

社会工学研究所が1974年に『近代以前の日本の人口統計』を発表した。(上図参照)それによると戦国時代、つまり応仁の乱(1467年)から秀吉の天下統一(1590年)の間、日本の人口は全く減少していない。また戦国時代や天下統一、ましてや豊臣と徳川の武士集団の大決戦と言われた関ヶ原(1600年)、大阪冬の陣(1614年)、夏の陣(1615年)など、いずれの戦争も日本の人口の増減とは全く無関係である。日本の戦争は、グローバル視点から見れば、(言い過ぎを覚悟の上で言えば)『ヤクザのショバ争いに近いレベル』ということだ。かつての神戸の山口組と一和会の抗争では、何人かの市民が巻き添えを食ったが、その為に神戸の人口が激減したとか、神戸経済が疲弊した、ということがなかったのと同じである。

逆に、戦国大名同士の抗争は地域産業を活性化させる触媒であったと私は思っている。さらに江戸時代の大名は、事実上は単なる徴税マシーンに過ぎず、短期的に領民を搾り取るより、長期にわたって恒常的に生産性を高めようとした。

主要産業の農業においては室町の戦国大名以降、領主は、河川の改修など、いろいろな施策を実施したが、一方では、領民自身の努力で二毛作の普及、水車による揚水などにより生産性が向上した。更に工芸技術においても、刀鍛冶や陶器などが各地に広まった。

つまり、安土桃山時代から江戸時代にかけての日本の産業の発展に対して、yu さんのいう『戦乱の終息と長期的平和の到来』の要因はあまり大きくはなかったように私は思う。平和になっただけで即、産業が発展したと考えるのは無理があるということだ。産業が発展するための本質的な理由は他に求める必要があると私は考える。

(続く。。。)