(前回)

世界史と日本史を読み比べてみて気づくのが、戦争の規模と戦争道具の差だ。世界史といっても、大部分がユーラシア大陸で起こったできごとである。広大なユーラシア大陸の東の端(朝鮮)から西の端(スペイン)に至るまでの地域で引き起こされた戦争の激しさは、到底、日本史で見られる戦争とは比較にならない。

私が最初にこの点に気づいたのは、司馬遷の『史記』を読んだときであった。紀元前260年、秦と趙が長平で戦った。秦が勝利し、趙の兵士40万人が捕虜となった。秦の白起将軍はわずかの兵を除き、なんと40万人もの兵士を生き埋めにした、という記述に動転した。40万人という数字は確かに「白髪三千丈」式の誇張ではないかとの疑念は残るものの、中国の戦いの残酷な結末を思い知らされた。

しかし、資治通鑑を読んでいた時には、このような残酷な情景はそれこそ踝を接するごとく、頻繁に出現した。これらの記述に遭遇するたびに、日本のかつての戦国時代やそれ以前の戦争状況を思い浮かべるのだが、規模も残酷さにおいて、とても比較にならないと感じた。

中国だけでなく、朝鮮が契丹やモンゴルに侵攻された時の状況も相当酷いものだった。また眼を西に向けてみると、リヴィウスの『ローマ建国以来の歴史』には、第二ポエニ戦争時(BC 219)、ハンニバルに攻められたザクントゥム(Saguntum)の悲劇がある。ローマと友好関係にあったザクントゥムは、ローマからの援軍を期待しつつ数ヶ月もの間、籠城したものの、結局援軍は来ず、最後に都市の住民全員が自決して、城は焼け落ちた。

このように、世界史には日本史からは想像もできない激闘が頻繁に起こっている。今回紹介するのは魏晋南北朝の時代の話で、東魏の高歓が攻め、対する西魏の韋孝寛が玉壁を鎮守したというものだ。

***************************

馮夢龍『智嚢』【巻24 / 879 / 韋孝寬】(私訳・原文)

西魏の韋孝寛は玉壁を死守した。

東魏の高歓は山東省の全兵力を率いて攻撃してきた。高歓の軍営は20Km(数十里)もあり、玉壁城下まで続いた。高歓は城の南に土山を盛り、機会を見つけて城に突入しようとした。しかし、韋孝寛が守っている城には見張台が2塔あり、土山に向かっていた。韋孝寛は見張台の上にさらに木組みの塔を建て、極めて高かった。

高歓は作戦を変えて城の南側に地下道を掘って、カモフラージュのために城の北側に別の土山を盛り、昼夜休まず交代で攻め続けた。韋孝寬は長い塹壕を掘らせ、精鋭部隊を塹壕に潜ませた。高歓の軍隊が塹壕に近づいてくるや、飛び出して捕えて殺した。塹壕の外には薪や枯草を集め、敵が地下道からやってくると、薪や枯草に火をつけ、鞴(ふいご)で空気を送ったので、地下道は一気に、熱地獄となり、敵兵は焼け焦げてしまった。

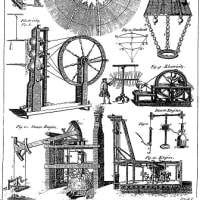

高歓は、巨大な車を作って攻めてきたが、何もかもが車に踏み砕かれた。韋孝寛は盾を並べて防ごうとしたが、まったく歯がたたなかった。そこで、布を縫い合わせて大きな垂れ幕を作らせて、空中に懸けた。巨大な車もその垂れ幕に邪魔された進むことができなかった。高歓は竹竿に松の枝などを縛りつけて、油脂を注いでその垂れ幕を燃やそうとした。韋孝寛は鋭い刃をもつ大きな長刀を作らせ、敵の竹竿が近づいてくるとこれを断ち切らせた。敵はまた城壁周囲の21本の地下道を掘り、4ヶ所で、城壁の近くまで掘り進んだ。城壁の近くの地下道に大きな柱を立て、それに油を注いだあと、火をつけて燃やした。柱が燃えて、折れてしまうと城壁が崩れた。韋孝寛は崩れ落ちた城壁には、木の柵を打ち込んで崩れた城壁を補強したので、敵は遂に城を攻めることを諦めた。高歓は知恵を絞り勇ましく攻めたにも拘わらず、城を落とすことができず落胆して引き揚げたが、撤退してまもなく死んだ。

魏韋孝寬鎮玉壁

高歓傾山東之衆来攻、連営数十、直至玉壁城下。城南起土山、欲乗之以入城。城上先有両楼、直対土山、孝寬更縛木接之、令極高。歓遂於城南鑿地道、又於城北起土山、攻具昼夜不息。孝寬掘長塹、簡戦士屯塹、毎穿至塹、戦士輒擒殺之、又於塹外積柴貯火、敵人有在地道者、便於柴火、以皮排吹之、火気一衝、咸即灼爛。

城外又造攻車、車之所及、莫不摧毀。雖有排楯、亦莫能抗。孝寬令縫布為幔、随其所向、布懸空中、車不能壊。城外又縛鬆於竿、灌油加火、欲以焼布焚楼。孝寬使作長鉤利刃、火竿一来、鉤刃遙割之。城外又四面穿地、作二十一道、分為四路、於其中各施梁柱、以油灌柱、放火焼之、柱折、城並崩陥。孝寬随其崩処、豎木柵以捍之、敵終不得入。歓智勇倶困、因発疾遁去、遂死。

***************************

巨大な車、火攻め、などは、ユーラシア大陸共通の戦術だが、海を隔てた日本には全く知られていない。幕末、日本に来たロシアの将校は、日本人の戦いぶりをみて、「児戯に等しく、戦争というものを皆目わかっていない」とあざけったが全く、そのとおりだろう。

(続く。。。)

世界史と日本史を読み比べてみて気づくのが、戦争の規模と戦争道具の差だ。世界史といっても、大部分がユーラシア大陸で起こったできごとである。広大なユーラシア大陸の東の端(朝鮮)から西の端(スペイン)に至るまでの地域で引き起こされた戦争の激しさは、到底、日本史で見られる戦争とは比較にならない。

私が最初にこの点に気づいたのは、司馬遷の『史記』を読んだときであった。紀元前260年、秦と趙が長平で戦った。秦が勝利し、趙の兵士40万人が捕虜となった。秦の白起将軍はわずかの兵を除き、なんと40万人もの兵士を生き埋めにした、という記述に動転した。40万人という数字は確かに「白髪三千丈」式の誇張ではないかとの疑念は残るものの、中国の戦いの残酷な結末を思い知らされた。

しかし、資治通鑑を読んでいた時には、このような残酷な情景はそれこそ踝を接するごとく、頻繁に出現した。これらの記述に遭遇するたびに、日本のかつての戦国時代やそれ以前の戦争状況を思い浮かべるのだが、規模も残酷さにおいて、とても比較にならないと感じた。

中国だけでなく、朝鮮が契丹やモンゴルに侵攻された時の状況も相当酷いものだった。また眼を西に向けてみると、リヴィウスの『ローマ建国以来の歴史』には、第二ポエニ戦争時(BC 219)、ハンニバルに攻められたザクントゥム(Saguntum)の悲劇がある。ローマと友好関係にあったザクントゥムは、ローマからの援軍を期待しつつ数ヶ月もの間、籠城したものの、結局援軍は来ず、最後に都市の住民全員が自決して、城は焼け落ちた。

このように、世界史には日本史からは想像もできない激闘が頻繁に起こっている。今回紹介するのは魏晋南北朝の時代の話で、東魏の高歓が攻め、対する西魏の韋孝寛が玉壁を鎮守したというものだ。

***************************

馮夢龍『智嚢』【巻24 / 879 / 韋孝寬】(私訳・原文)

西魏の韋孝寛は玉壁を死守した。

東魏の高歓は山東省の全兵力を率いて攻撃してきた。高歓の軍営は20Km(数十里)もあり、玉壁城下まで続いた。高歓は城の南に土山を盛り、機会を見つけて城に突入しようとした。しかし、韋孝寛が守っている城には見張台が2塔あり、土山に向かっていた。韋孝寛は見張台の上にさらに木組みの塔を建て、極めて高かった。

高歓は作戦を変えて城の南側に地下道を掘って、カモフラージュのために城の北側に別の土山を盛り、昼夜休まず交代で攻め続けた。韋孝寬は長い塹壕を掘らせ、精鋭部隊を塹壕に潜ませた。高歓の軍隊が塹壕に近づいてくるや、飛び出して捕えて殺した。塹壕の外には薪や枯草を集め、敵が地下道からやってくると、薪や枯草に火をつけ、鞴(ふいご)で空気を送ったので、地下道は一気に、熱地獄となり、敵兵は焼け焦げてしまった。

高歓は、巨大な車を作って攻めてきたが、何もかもが車に踏み砕かれた。韋孝寛は盾を並べて防ごうとしたが、まったく歯がたたなかった。そこで、布を縫い合わせて大きな垂れ幕を作らせて、空中に懸けた。巨大な車もその垂れ幕に邪魔された進むことができなかった。高歓は竹竿に松の枝などを縛りつけて、油脂を注いでその垂れ幕を燃やそうとした。韋孝寛は鋭い刃をもつ大きな長刀を作らせ、敵の竹竿が近づいてくるとこれを断ち切らせた。敵はまた城壁周囲の21本の地下道を掘り、4ヶ所で、城壁の近くまで掘り進んだ。城壁の近くの地下道に大きな柱を立て、それに油を注いだあと、火をつけて燃やした。柱が燃えて、折れてしまうと城壁が崩れた。韋孝寛は崩れ落ちた城壁には、木の柵を打ち込んで崩れた城壁を補強したので、敵は遂に城を攻めることを諦めた。高歓は知恵を絞り勇ましく攻めたにも拘わらず、城を落とすことができず落胆して引き揚げたが、撤退してまもなく死んだ。

魏韋孝寬鎮玉壁

高歓傾山東之衆来攻、連営数十、直至玉壁城下。城南起土山、欲乗之以入城。城上先有両楼、直対土山、孝寬更縛木接之、令極高。歓遂於城南鑿地道、又於城北起土山、攻具昼夜不息。孝寬掘長塹、簡戦士屯塹、毎穿至塹、戦士輒擒殺之、又於塹外積柴貯火、敵人有在地道者、便於柴火、以皮排吹之、火気一衝、咸即灼爛。

城外又造攻車、車之所及、莫不摧毀。雖有排楯、亦莫能抗。孝寬令縫布為幔、随其所向、布懸空中、車不能壊。城外又縛鬆於竿、灌油加火、欲以焼布焚楼。孝寬使作長鉤利刃、火竿一来、鉤刃遙割之。城外又四面穿地、作二十一道、分為四路、於其中各施梁柱、以油灌柱、放火焼之、柱折、城並崩陥。孝寬随其崩処、豎木柵以捍之、敵終不得入。歓智勇倶困、因発疾遁去、遂死。

***************************

巨大な車、火攻め、などは、ユーラシア大陸共通の戦術だが、海を隔てた日本には全く知られていない。幕末、日本に来たロシアの将校は、日本人の戦いぶりをみて、「児戯に等しく、戦争というものを皆目わかっていない」とあざけったが全く、そのとおりだろう。

(続く。。。)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます