『ギュスターブ・カンデルの母の肖像』

胸像を棒で突き刺して描かれたものなど見たことがない。象徴のようにも見えるが、残酷な光景でもある。母という絶対的な存在を危ういものにしている。

突き刺した棒の台座の位置に視点があるので本来、見上げているわけだけれど、肖像は真正面からの視線である。

左(右肩)のうえに陰影が描かれているのに、棒の影は右にある。光源が左右にあリ、それぞれに陰影がつくという現象はありえない。

視線の高さは台座に並行にあるのであれば、その陰影は台座と同じ面にあり、棒の影は見えないのではないか。

光と形、それぞれが二つの視点をもって描かれている。

ゆえに、この空間は非現実、幻想空間であるが、肖像の顔はリアルにこちらを見つめているので、鑑賞者は肖像その物に神経を集中させてしまいがちだが、肖像は空に浮き恐怖でさえある。

現実ではない空間に描かれた母の肖像もまた幻である。有無を言わせない強さ、現実を超えて消し難い母の肖像である。

(写真は『DUCHAMP』ジャニス・ミンク/TASCHENより)

けれどもそのときはもう硝子の呼子は鳴らされ汽車はうごき出しと思ふうちに銀いろの霧が川下の方からすうっと流れて来てもうそっちは何も見えなくなりました。

☆章(文章)の詞(ことば)を個(一つ一つ)試みる。

冥(死後の世界)の鬼(死者)の赦(罪や過ちを許すこと)を推しはかる。

死の吟(声)は無(存在しない)。

千(たくさん)の科(とが)は法(仏の教え)に留まる。

鬼(死者)の果(結末)は、幻である。

ゼーマンは、なにも言えないで、しきりに父の方をたたいてばかりいます。自分がこれから述べなくてはならないのだが、どうしても見つけだせない言葉を父のからだからたたきだそうとでもしているような格好です。

☆ゼーマンは、何も言えないで先祖の義務を引き継いで叩かれています。

先祖の語を望むことで叩かれ、自身が言うべき言葉が見つからないのです。

〔伏見先生の講座〕

二日目である、隣席だったAさんは欠席。わたしも不器用だけど彼女も似たり寄ったり。わたしは過去に少々経験があるので何とかついて行かれそうだけれど、彼女には危ういところがあった。

最近の市民講座にはメンバーの住所や電話番号の通知がないので、彼女に連絡したくてもできない。(がんばりましょう、不肖ながら、わたしがお手伝いいたします)そう伝えたかったのに。

次回には顔を見せて下さり、この事が杞憂に終わればいいのにと願っています。《Aさん、折角お友達になれたのだから、頑張りましょう》って誰か伝えて!

ちなみに昨日は七宝毬の仕上げと桜を作りました。

『チョコレート粉砕器.No2』

チョコレート粉砕器に似ているに過ぎない。どの部分を見ても回転するには不備があり、機能することはないと思われる。貧弱な猫足を持つ台のプレーンな平面、その上のローラーの歪み(線分により、あたかも正確な円形であるような錯覚を抱かせる)、それを圧する円盤の無意味なほどの小ささ、それに付属する持ち手の意味のなさ・・・支柱も角柱なのはどういうものか等々、設置場所/位置の不明、どこを見ても関連性に欠ける器械である。

一見、それらしく見える。しかし、それでは無い。

チョコレート粉砕器と名付けている。しかし粉砕器の機能が皆無である。

それらしく見える物の滑稽を描いて、それを見る鑑賞者の眼差しを観察していたかもしれない。

鑑賞者はタイトルと作品を、ひとまず肯定的に眺めていく。器械を制作する技術者が見れば一目瞭然の噴飯物を、美術(アート)にはすべてを許容するような暗黙の空気があるので曖昧なまま、むしろ不審を振り切ってしまうのではないか。

この粉砕器は粉砕器自体が積み木の粉砕器であって、崩壊は予測の範囲にあリ、すなわち《虚》である。それを《実》と認識させようとするところに作家の意図がある。

《虚》を《実》と言えば、実のように感じる心理の揺れ・振幅を図ったのであり、《無》へ誘導するプロセスの見えない図りごとである。

(写真は『マルセル・デュシャン』美術出版社刊)

そしてその見えない天の川の水をわたってひとりの神々しい白いきものの人が手をのばしてこっちへ来るのを二人は見ました。

☆現れるものを転(ひっくりかえし)選んで推しはかる。

審(正しいかどうかを明らかにし)進めていくことを吐く。

図りごとの考えの記は、普く仁(博愛や同情の心)が現れる。

そのときわたしどもの家に来ていた人びとは、靴をさがす仕事をやめて、ふたりのそばに押しかけて円陣をつくりました。

☆わたしたちの許に来ていた人びとは、取引を中止し、苦しむ人たちのまわりを圧迫し、環をつくりました。

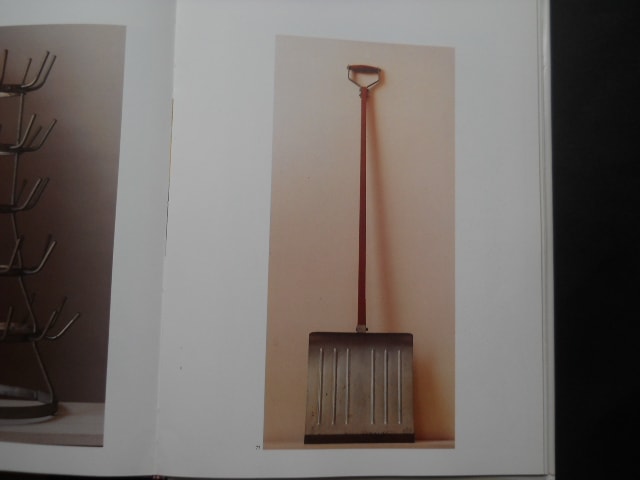

『折れた腕の前に』

雪かきシャベルが壁に立てかけられている。

折れた腕で、この雪かきシャベルを使用することはできない。折れた腕の前では無用の長物である。

役に立たない無用の長物・・・これは人間主体の感想である。雪かきシャベルの側から見たら、これを使えない無用の腕ということになる。

雪かきシャベルの優位、「わたしを使えないなんて!」という冷笑。人間vs雪かきシャベルに於いて人間の側は敗北している。

思考というのは常に人間優位であり、人間の側からの主張である。思考そのものが人間の証明でもあるから、物は人間の支配下にあるものと考えられている。

しかし、この作品を観ると、雪かきシャベルは折れた腕の前で勝ち誇っている。(どうだ)と言わんばかりでさえある。否、(可哀想に、早く治してわたしを使ってください)とでも言っているだろうか。

雪かきシャベルの有用性は折れた腕の前では無用の長物に転落しているが、対峙する資格を持ち、優位をもって存在している。

支配する側の傲慢はいとも簡単に崩壊を余儀なくされる、物と人間の関係は対等であると提示し得た作品である。

(写真は『マルセル・デュシャン』美術出版社刊)

そして見てゐるとみんなはつゝましく列を組んであの十字架の前の天の川のなぎさにひざまづいてゐました。

☆現れるものを裂(ばらばらにし)蘇(よみがえらせる)。

自由に弐(二つ)の果(結末)に繕(なおし)、展(ひろげて)遷(うつす)。

そのゼーマンが、いま父のまえに立って、消防団が父を免職にし辞令の返却を求めているということを伝えなくてはならないのです。

☆驚いたことには、死期の確信を思いとどまらせてくれたのです。先祖の前に立ち、別れを告げ、証明書の返却を求めているということを伝えなくてはなりません。