オツベルはやつと覚悟をきめて、稲扱器械の前に出て、象に話をしようとしたが、そのとき象が、とてもきれいな、鴬みたいないい声で、こんな文句を云つたのだ

☆較(くらべて)語(言葉)を問う。

個(一つ一つ)の記は解(バラバラに離れているのを)全て推しはかる。

衝(重要なのは)和(争いを治めること/仲よくすること)である。

章(文章)は往(人が死ぬ/そののち)であり、照(あまねく光が当たる=平等)を問う句(言葉)を運(めぐらせている)。

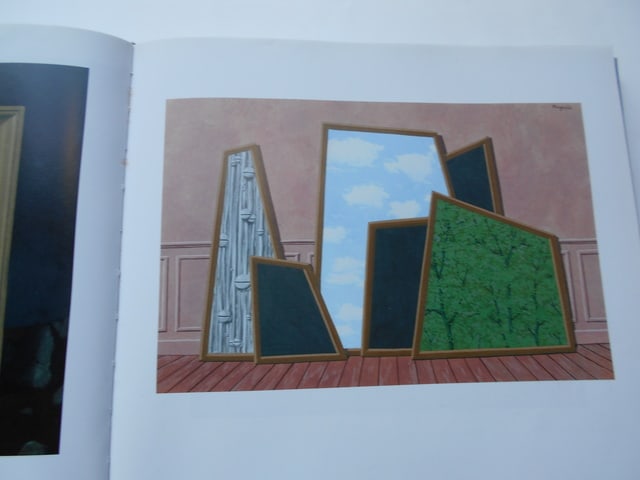

この6つのフレームは錯視を利用している。立体に違和感がありイメージを組み立てることができない。これが直方体でない所以かもしれない。

歪な形である必然性はどこにあるのだろう。

しかも昼の光景と漆黒(夜)の闇が前後に付着しているという具合・・・これは否定なのか、見えない闇である民衆の存在なのか。

宮殿、即ち国のトップが君臨する館である。それがなぜ歪んだ平板なまるでがらくたのような態を為しているのだろう。

天空と緑(自然)を我が物とし、馬の鈴(伝承、命令、声明など)をもって支配の権限を得ていると勘違いしている宮殿の滑稽は、地球という室内における幕(領域の仕切り)にすぎない。恒久なものではなく一つの歪な象徴である。

(写真は国立新美術館『マグリット』展/図録より)

浪はいよいよ青じろい焔をゆらゆらとあげました、それはまた金剛石の粉をはいてゐるやうでした。

◆

私の幻燈はこれでおしまひであります。

☆播(広く及ぼす)照(あまねく光が当たる=平等)を演(述べる)。

幽(死者の世界)の魂(たましい)が合(一つになる)釈(意味を明らかにする)拠(よりどころ)である。

死の厳(おごそかな)問いである。

しかし、なにもそう言葉どおりに解することもないでしょうにね」

ビュルゲルは同意を求めるように、たのしそうにKを見つめた。あの不平とは逆で、この男は、ぐっすり休んだらしいな。いまのおれのように疲れたことなんか一度もないんだろう。

☆しかし、確かに考えるまでもないでしょう。ビュルゲルは問いつつ嬉しげにKを見た。悲嘆とは反対にぐっすり休んだように見えた。大変な疲れなどビュルゲルには決してないのかもしれない。