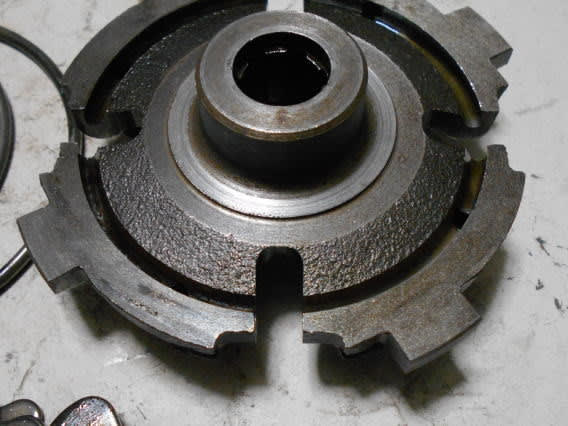

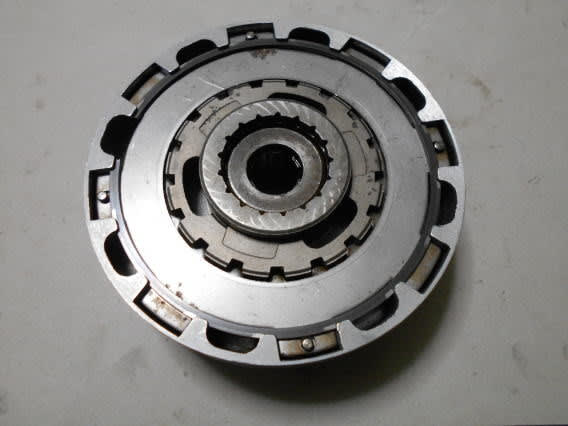

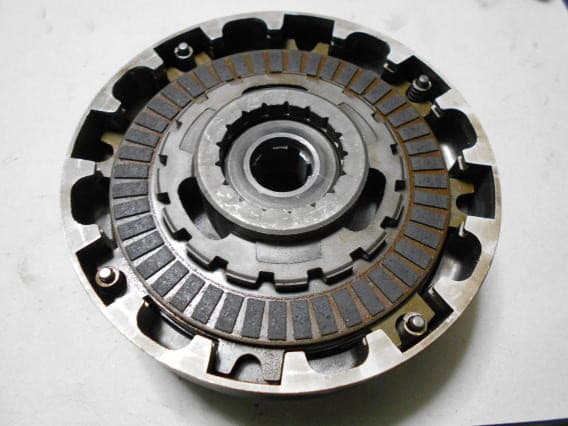

カブ70のエンジン特性に合わせた 私オリジナルの6枚ウェイトクラッチ

女房のカブ70に組んで、近所を軽く試乗してフィーリングを確かめた時

なかなか良い感じだったので、

忘れ物を取りに行くついでに会社まで行ってみます。

とは言ってもまずは昼ごはん

夕べの鴨鍋の汁が残っていたので「鴨だしうどん」を作ってみました

昨日の鴨鍋の具は 鴨肉と九条葱だけ

これに、うどんを1玉と油揚げ、玉子を入れて煮込んだら出来上がり。

会社までは片道20キロ 調子を見るにはちょうど良い距離です。

会社では、いつもの屋根付き駐輪場に停めて、忘れ物を取ってきて

明日以降の勤務を確認して帰ります。

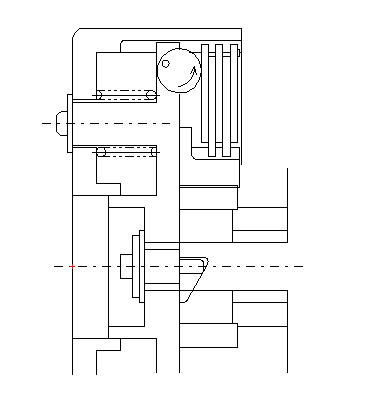

70&90ccノーマルの7枚ウェイトのクラッチと私オリジナルの6枚ウェイトのクラッチ

どう変わったかと言うと クラッチミートするエンジン回転数が上がった感じです

ウエイトの数から計算すると、15%くらいは回転数が上がっていることになるわけで

遠心クラッチ機能が実際にクラッチミートする回転数が

7枚ウェイト⇒1300rpmから 私オリジナル⇒1500rpmってところでしょうか?

具体的には、明らかに停止状態からのゼロ発進加速が良くなり

緩い上り坂での1速⇒2速⇒3速のミッションの繋がり感もアップ

さらに、平坦地での2速発進が そんなにストレス無く出来るようになりました。

日本人って、やたら上級志向なので 無駄な機能ばかり追求して

「強化型」と聞くと 全て良いものと勘違いしてしまいますが

本当は自分のバイクの排気量にあった「デ・チューン」のほうが良かったりします。

これからも既製の概念にとらわれず、私なりにカブ70を乗り易くしていきます。

多分、今持っているカブが終のバイクになると思うのでね。

女房のカブ70に組んで、近所を軽く試乗してフィーリングを確かめた時

なかなか良い感じだったので、

忘れ物を取りに行くついでに会社まで行ってみます。

とは言ってもまずは昼ごはん

夕べの鴨鍋の汁が残っていたので「鴨だしうどん」を作ってみました

昨日の鴨鍋の具は 鴨肉と九条葱だけ

これに、うどんを1玉と油揚げ、玉子を入れて煮込んだら出来上がり。

会社までは片道20キロ 調子を見るにはちょうど良い距離です。

会社では、いつもの屋根付き駐輪場に停めて、忘れ物を取ってきて

明日以降の勤務を確認して帰ります。

70&90ccノーマルの7枚ウェイトのクラッチと私オリジナルの6枚ウェイトのクラッチ

どう変わったかと言うと クラッチミートするエンジン回転数が上がった感じです

ウエイトの数から計算すると、15%くらいは回転数が上がっていることになるわけで

遠心クラッチ機能が実際にクラッチミートする回転数が

7枚ウェイト⇒1300rpmから 私オリジナル⇒1500rpmってところでしょうか?

具体的には、明らかに停止状態からのゼロ発進加速が良くなり

緩い上り坂での1速⇒2速⇒3速のミッションの繋がり感もアップ

さらに、平坦地での2速発進が そんなにストレス無く出来るようになりました。

日本人って、やたら上級志向なので 無駄な機能ばかり追求して

「強化型」と聞くと 全て良いものと勘違いしてしまいますが

本当は自分のバイクの排気量にあった「デ・チューン」のほうが良かったりします。

これからも既製の概念にとらわれず、私なりにカブ70を乗り易くしていきます。

多分、今持っているカブが終のバイクになると思うのでね。