これまで新幹線の話に絡めたTBT協定や洗濯機の話で、「標準化は重要です!」という解説ばかりをしてきました。しかし、「標準化」を進めたばかりにビジネスで失敗した事例もあるので紹介しておきます。

「標準化」というのは、身近には、メートルやキログラムといった度量衡の単位にはじまり、コンセントの形状など、みなさんが安心して生活をするための共通のルールだといえます。

「技術標準」も、工業的な製品をできる範囲で共通化して、コスト削減や部品の共通化を目指すルールと考えても差支え有りません。

そしてこの「技術標準」に含まれるルールにも、様々な技術が含まれており、ときには特許で保護することも必要となってきますし、現実には「技術標準」に採択される技術に対して知的財産をいかに絡めるかが重要な戦略にもなっています。

反面、標準化をするためには、みなさんが安心して使えるように技術の「オープン」が求められるわけですから、知的財産の保護と標準化との間にはギリギリの戦略を構築することが求められます。

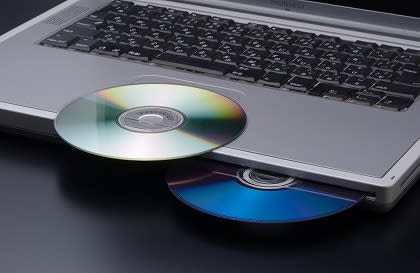

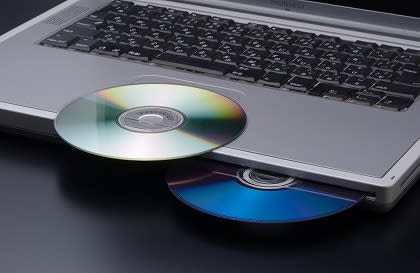

ところが、技術標準を目指すあまりに、「オープン」とすべきところと、「クローズ」とすべきところを誤ってしまったケースも当然存在します。例として、DVDやデジタルテレビが挙げられます。

DVDもデジタルテレビも、日本の家電機器・音響メーカなどが主体となって国際標準を策定していきました。そして、それら日本メーカによる技術を中心に国際標準が構築されました。しかし、この技術に対する知的財産の側面からの保護が不十分だったのです。

技術標準は、繰り返すように「標準化」によって部品や制御に関するルールを統一し、コスト削減を目指すものです。そして「標準化」によって、市場には「標準化製品」が迅速かつ幅広く出回ることとなります。これを上手に利用すれば、「標準化」された製品の市場競争力が高められ、「標準化」された自社製品の売り上げ増大に結び付く、というのが標準化によって利益を上げる青写真です。

DVDやデジタルテレビでは、確かに「標準化」によって日本のメーカの技術が世界をリードし、技術的には優位に立つことができました。しかし、これらの分野で「標準化」によって大きな利益を上げたメーカはありません。なぜなら、「標準化」によって部品や制御に関するルールが統一された結果、より安価に部品を製造できるメーカに注文が集中したのです。つまり、台湾や韓国といった国々のメーカの安価な部品が市場に溢れたために、日本のメーカの部品は駆逐されてしまいました。もちろん、性能や耐久性などは日本のメーカの部品が優れていたのですが、より安価な製品が好まれ大規模な売上が見込まれる途上国の市場で敗れてしまいました。

これは、日本のメーカが国内のメーカ間の差別化を視野において高度な技術を中心に知財の保護を進め、「標準化」の根幹となる部分の知財保護が疎かになっていたのが原因です。

結果的には、「標準化」を進めるあまりに技術の手の内を公開してしまったために、これを利用する海外のメーカがあっという間に世界の市場に「標準品」を供給することとなりました。

例えば、南米では、デジタル放送の仕組みとして日本と同一のシステムが採用されているのですが、使用されている受像器つまりテレビのシェアは、韓国のメーカが大部分を占めているのです。つまり、「標準化」では日本が目的を達成したのですが、製品を売って利益を上げる部分では日本は目的を達成することができませんでした。

やみくもに標準化を進めたわけではないのですが、国内に複数のメーカが乱立して互いに競争している日本の場合、自社製品にとって有利な標準化を目指すことで他社を意識するあまり、大切なところを見落としてしまったのかもしれません。

繰り返すようですが「標準化」は、製品の汎用化にもつながります。戦略を誤ると、「標準化」が「敵に塩を送る」ことにもなりかねません。適切に知財を保護することで、この「標準化」を利益につなげることができます。

「標準化」の戦略は、どこを「標準化」するか、どこを自社の強みとして固有の技術として保護するか、「標準化」した技術と自社の強みとなる技術とのつながりをどこで確保するか、など複雑です。

「標準化」と「知財戦略」とは、切っても切れない関係にあるのです。

「標準化」というのは、身近には、メートルやキログラムといった度量衡の単位にはじまり、コンセントの形状など、みなさんが安心して生活をするための共通のルールだといえます。

「技術標準」も、工業的な製品をできる範囲で共通化して、コスト削減や部品の共通化を目指すルールと考えても差支え有りません。

そしてこの「技術標準」に含まれるルールにも、様々な技術が含まれており、ときには特許で保護することも必要となってきますし、現実には「技術標準」に採択される技術に対して知的財産をいかに絡めるかが重要な戦略にもなっています。

反面、標準化をするためには、みなさんが安心して使えるように技術の「オープン」が求められるわけですから、知的財産の保護と標準化との間にはギリギリの戦略を構築することが求められます。

ところが、技術標準を目指すあまりに、「オープン」とすべきところと、「クローズ」とすべきところを誤ってしまったケースも当然存在します。例として、DVDやデジタルテレビが挙げられます。

DVDもデジタルテレビも、日本の家電機器・音響メーカなどが主体となって国際標準を策定していきました。そして、それら日本メーカによる技術を中心に国際標準が構築されました。しかし、この技術に対する知的財産の側面からの保護が不十分だったのです。

技術標準は、繰り返すように「標準化」によって部品や制御に関するルールを統一し、コスト削減を目指すものです。そして「標準化」によって、市場には「標準化製品」が迅速かつ幅広く出回ることとなります。これを上手に利用すれば、「標準化」された製品の市場競争力が高められ、「標準化」された自社製品の売り上げ増大に結び付く、というのが標準化によって利益を上げる青写真です。

DVDやデジタルテレビでは、確かに「標準化」によって日本のメーカの技術が世界をリードし、技術的には優位に立つことができました。しかし、これらの分野で「標準化」によって大きな利益を上げたメーカはありません。なぜなら、「標準化」によって部品や制御に関するルールが統一された結果、より安価に部品を製造できるメーカに注文が集中したのです。つまり、台湾や韓国といった国々のメーカの安価な部品が市場に溢れたために、日本のメーカの部品は駆逐されてしまいました。もちろん、性能や耐久性などは日本のメーカの部品が優れていたのですが、より安価な製品が好まれ大規模な売上が見込まれる途上国の市場で敗れてしまいました。

これは、日本のメーカが国内のメーカ間の差別化を視野において高度な技術を中心に知財の保護を進め、「標準化」の根幹となる部分の知財保護が疎かになっていたのが原因です。

結果的には、「標準化」を進めるあまりに技術の手の内を公開してしまったために、これを利用する海外のメーカがあっという間に世界の市場に「標準品」を供給することとなりました。

例えば、南米では、デジタル放送の仕組みとして日本と同一のシステムが採用されているのですが、使用されている受像器つまりテレビのシェアは、韓国のメーカが大部分を占めているのです。つまり、「標準化」では日本が目的を達成したのですが、製品を売って利益を上げる部分では日本は目的を達成することができませんでした。

やみくもに標準化を進めたわけではないのですが、国内に複数のメーカが乱立して互いに競争している日本の場合、自社製品にとって有利な標準化を目指すことで他社を意識するあまり、大切なところを見落としてしまったのかもしれません。

繰り返すようですが「標準化」は、製品の汎用化にもつながります。戦略を誤ると、「標準化」が「敵に塩を送る」ことにもなりかねません。適切に知財を保護することで、この「標準化」を利益につなげることができます。

「標準化」の戦略は、どこを「標準化」するか、どこを自社の強みとして固有の技術として保護するか、「標準化」した技術と自社の強みとなる技術とのつながりをどこで確保するか、など複雑です。

「標準化」と「知財戦略」とは、切っても切れない関係にあるのです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます