突然のブログ掲載。

ずっと気になっていたことについて、本日(2019年11月25日)の日経新聞に関連記事が掲載されていましたので久しぶりにアップしてみます。

記事の概略は、次のようなものです。

・欧米や中国で特許を出願しても、日本では出願しないケースが増えている。

・欧米等で出願した発明について日本で出願しないケースは2008年では4割前後だったが、2015年には6割程度に上昇している。

そもそも特許を出願する目的は何でしょうか?

大きく考えると、重複しているかもしれませんが、次のようになるのではないでしょうか。

・他人による技術の模倣、類似品の流通を防止

・競争相手の市場参入を制限

・市場を有利に独占

・自社の商品価値の最大化

・開発投資の回収

この目的を達成するためには、どこで特許を取ることが望ましいでしょうか?

こちらも大きく分けると、次の2ヶ所に集約されると思います。

・大市場

・生産地

現在、多くの商品の流通は、グローバル化しています。

つまり労働力が豊富で労働コストの低い地域で大規模に商品を生産し、消費意欲の高い経済が活発な地域で販売するというのが、主流のビジネスモデルです。

日本の企業も多くは、このビジネスモデルを使って、アジア各国で商品を生産して、世界各国に販売しています。

この場合、特許による保護が必要なのは、生産拠点と市場です。

生産拠点となる国や地域で特許を取得することにより、実効力はさておき、現地での模倣品の生産及び流通を阻止することができます。国や地域によっては、輸出を止めることができますので、生産国からの侵害品の流出も阻止できます。

そして、市場となる国や地域で特許を取得することにより、当該国や地域への侵害品の輸入、流通を阻止することができます。

このような生産地及び市場地での特許の取得により、効果的に自社の技術や商品を保護することができます。

さて、ここで冒頭に戻って、日本はどうかということです。

日本は、既に生産拠点としての能力がほとんどありません。

大規模な生産力は、お隣の中国をはじめとして労働コストが低い東南アジアや南アジアに移ってしまっています。自動車などの一部の商品は現在でも日本での生産が継続されていますが、「世界の工場」としての機能は失われています。

そして、市場力。

聞き飽きた少子高齢化、そして長期化する経済の低空飛行によって、日本の市場としての価値は世界中でも決して高くはありません。はっきりいえば縮小傾向にあり、今後の成長の見込みは小さいのが現実です。これまたお隣の中国の市場としての力、消費大国のアメリカの力とは比較できないほど縮小しています。

このように、日本は、商品の生産拠点としての魅力、商品を消費する市場としての魅力のいずれも高くありません。

そうなると、当然ながら、日本は上記の「大市場」又は「生産地」のいずれにも該当せず、特許を出願する国としての魅力も乏しくなります。結果として、日本以外でなされた発明が日本に特許出願される可能性は低くなるのが当然です。

さらに、日本の特許制度は、制度的な面については世界にも誇れる程に整備されていますが、実際に使ってみると決して使い勝手がよいものではありません。

訴訟の手続も煩雑ですし、いわゆる3倍賠償のような懲罰的な賠償規定もありません。

特許に限ったことではありませんが、日本特有のまさに「仏作って魂入れず」的な感じです。

こうなると、商品の市場としての魅力の低下だけでなく、特許を取得する魅力も低下し、現状のような「日本とばし」につながっていると考えられます。

そろそろ産業革命以来の第2次産業を保護するために過ぎない既存の特許制度から、新しい時代のイノベーションを保護する斬新な枠組みを創作すべき時代が到来しているように思います。

本音をいえば、今のように技術革新がとても速い時代、特許出願と同時に権利が設定されるくらいの制度設計が必要だと思うのです。

技術によっては数ヶ月で新しい技術に置き換わることなんて珍しくないわけですから。

技術力、発想力、改善力など、世界の各国に対して日本が優位性を保っている分野はまだまだたくさんありますが、出願件数から見た特許力は既にピークを過ぎてしまっているでしょう。

だからこそ、世界が驚愕するような新制度を提案し、知的財産の保護の新しい枠組みを日本主導で作って行けたらいいと思うのは夢物語でしょうか。

またまたブログを更新します。急に精力的になっています!

ジェネリックに引き続き今回も重要な判断ですが、「判決」ではなく「審決」です。

昨年、プロダクトバイプロセス(PBP)クレームについての最高裁判断が出されて以来、知財業界は「PBP」の話題でもちきりです。「キルビー」以来の大人気ではないでしょうか。

僕らが関与したPBP最高裁判決前の明細書でも、「絞り加工で継ぎ目なく形成したA部材」とか、「第一部材と第二部材とを接着したB部材」とか、PBPといえるかどうか微妙なクレームが見られます。

特許庁では、PBPの最高裁判決を受け、審査基準を見直し、審査段階ではPBPクレームを比較的厳しく取り扱うことを明示しています。当事務所でも、PBPクレーム関連で36条違反の拒絶理由を受けることが増えています。

当然、現在審査に継続している案件の多くはPBP最高裁判決、それにともなう審査基準が出される前に出願されたものですから、審査段階で「物」のクレームとするか、「物の製造方法」のクレームにするか適切に補正で対応することが求められます。

さて、今回のネタとなったのは、審査段階ではなく、権利化(特許となった)後にPBPクレームの「訂正」ができるかどうかという点について出された審決です。

特許の世界では、権利化前の審査段階で記載内容をイジることを「補正」といい、権利成立後に記載内容をイジることを「訂正」といいます。

権利発生後は、むやみに権利範囲が変化しては不都合が生じますので、「訂正」には「補正」に比べて厳しい要件が課されています。

そして、「訂正」をするためには、原則として「訂正審判」を請求する必要があります。

「訂正」をするための例外はありますが、ここではパス。

特許庁のウェブサイトでは、このPBPに関わる特許権のクレームについて、「訂正」を認める審決を出したとの告知がありました。

参考:特許庁の告知

今回の「訂正」の対象となったのは、「PBP」クレームによって「物」の発明として成立した特許です。この特許が成立したのは、PBP最高裁判決前ですから、「物」の特定に「PBP」クレームを用いてもOKの時代だったわけです。

その後、PBP最高裁判決が出されたため、特許権者は「PBP」クレームで記載した特許を36条違反で「無効」とされてしまわないように訂正審判を請求したと思われます。

そして、この訂正審判では、「物」を特定するための「PBP」クレームを、「物の製造方法」クレームと訂正することが認められたのです。

最高裁判決によって、「PBP」クレームで「物」を特定するためには厳しい要件が課されることとなりましたが、「PBP」クレームはそもそも「製造方法」の概念を含んでいます。ですから、「物」を特定するための「PBP」クレームを「物の製造方法」クレームに訂正すること自体は、権利範囲を狭めこそすれ、拡張するものではありません。

したがって、今回の「訂正」が認められたということでしょう。

特許の場合も、「キャスターが学歴・経歴を詐称していないか」、「国会議員への立候補予定者が不倫していないか」と同様に、使う前には「身体検査」が必要です!

つまり、特許を用いて権利行使をする場合、その特許に無効理由となるような「キズ」が無いかを検討する必要があります。

これまで「PBP」クレームで「物」を特定して特許が成立しているケースは多いと思いますので、それなりに「訂正」を求める審判が増えるかも知れません。

特許庁では、「『物』の発明から『物を生産する方法』の発明へのカテゴリー変更を含む訂正であっても、一律に訂正が認められるものではなく、事件ごとに個別に判断されますので、ご注意ください。」と予防線を張ってはいますけど。

ですから、カテゴリー変更をともなう「訂正」が認められるかどうか不安なときは、サトー国際特許事務所までご相談ください。

先に考察した平成24年(受)2658、それからこれに関連する平成24年(受)1204では、「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法の記載がある場合」の特許要件としての記載不備の有無、技術的範囲の確定の手法について判示されていました。

これを受けて、特許庁では、審査基準の見直しを進めるということです。

とはいえ、今から着手して、7月中には新たな審査基準を示す、という流れのようです。

○参考までに

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_C.htm

確かに、先の最高裁判決では、「真性」か「不真性」によって、特許請求の範囲における「PBP」の取り扱いに差が生じる、と示しているわけですから、特許庁としてもこれにしたがった審査を行なうことが求められるでしょう。

特許庁のウェブサイトによると、当面は、現状のプラクティスにしたがって審査を続けるようです。

そうはいうものの、噂では、すでに「PBP」については、最高裁の判決が出る前から特36条6項違反(クレームが不明確)の拒絶理由が普通に通知されているようですよ。

あくまでも「噂」ですが。

「不真性」で出願した発明に心当たりのある方は、可能であれば「PBP」でないクレームへの補正を検討された方がよいかもしれません。

すでに特許となった「不真性」の発明も、色々と準備が必要かもしれませんね。

ご心配な点などありましたら、サトー国際特許事務所へご相談ください。

6月5日に出されたプロダクトバイプロセス(PBP)クレームに関する最高裁の判決は、やはり知財関係者の興味が高かったようで金曜日、土曜日と当ブログへのアクセスも多くありました。

その後、判決文を読み、当初の理解とは違った結論が導かれていましたので、まとめておきたいと思います。詳しい検証は、これから様々な方々が行われると思いますので、まずは判決が示す内容の要点について紹介しておきます。

なお、僕のFacebookをご覧になったみなさんには、重複する部分もありますので予めお許しください。

今回の判決は、知財高裁の大合議で出された判決に対する上告審です。これまで大合議で出された判決の上告が最高裁で受理されたことがなかったため、弁論が行われた際には、大合議の判決が見直されるということでちょっとした話題となりました。この点は、先日のブログでお知らせした通りです。

その知財高裁の判決では、製法Zの製造方法で発明薬品Xを特定するPBPの場合、発明薬品Xと同一の物質X’が製法Zと異なる製法Z’で製造されている場合、製法Zの製造方法で特定した発明薬品Xにかかる特許権は、製法Z’で製造したX’には及ばないとするものでした。

つまり、知財高裁の判決は、PBPクレームで特定された発明は、その発明を特定する製造方法にのみ限定的に及ぶとする解釈でした。

この知財高裁の判断が最高裁で覆されるということから、マスコミをはじめとする知財関係者(僕も含む)の事前の考えは、PBPクレームで特定された発明は、その発明を特定する製造方法だけに限らず物質が同一であれば広く認められるのではないか、というものでした。

しかし、最高裁が示した判断は、この考えとは異なるものでした。

バイオ関連や遺伝子発明など最先端の分野では、発明の種類によっては、発明の対象となる物を構造で特定することが極めて困難であったり、できたとしても多くの労力や時間を割かなければならないことがあります。

そこで、最高裁は、このPBPクレームの対象となっている発明について、発明の特定がPBPによることが合理的なものを「真性」とし、それ以外を「不真性」と区分し、「真性」についてはPBPクレームを認めるべきだとしています。

「真性」、「不真性」については、判決の理由の本文ではなく、千葉勝美裁判官の補足意見の中で用いられているのですが、便宜上、上記のような使い分けでよいと思います。

このPBPが避けられない「真性」の発明の場合、PBPで記載しても発明が不明確になるということもなく、特36条6項の記載要件を満たします。そのため、審査上の不都合もなく、権利行使の場面でも第三者に不利益も与えることもないので、PBPクレームで特定された発明と物として同一の物であれば、そのクレームの製造方法以外で製造された物であっても特許権が及ぶケースもあるとしています。

判決理由の中では、「『発明が明確であること』という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特定により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的ではないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。」と判示しています。

つまり、最高裁では、出願時の実情においてPBPによる発明の特定が妥当であれば(真性)、これを認めるべきであり、その権利はPBPクレームの製造方法以外の物についても及ぶ、と考えています。その一方、明示されていませんが、逆の解釈によって、PBPによる発明の特定が妥当でなければ(不真性)、そのPBPクレームは特36条6項の要件を満たさない不明確な発明として、拒絶・無効理由になると考えているようです。

このような基準に照らし合わせると、知財高裁における判決では、このPBPによる発明の特定が出願時において「真性」であったか「不真性」であったかの検討が不十分です。すなわち、知財高裁では、「一般論としてPBPクレームはその製造方法で製造された物に限定して及ぶ」としていることから、この「真性」又は「不真性」についての検証が不十分です。そのため、最高裁は、この知財高裁の判断に対して、「判決に影響を及ぼす明らかな法令違反がある。」として差し戻しました。

これにより、知財高裁は、本事件のPBPが「真性」であるか、「不真性」であるかを判断することになります。そして、「真性」であれば、クレームの記載とは異なる製法で製造された物(被告製品)であっても権利が及ぶことになるでしょうし、「不真性」であればクレームに記載された発明が不明確であるとして拒絶・無効理由を含むという結論になるでしょう。

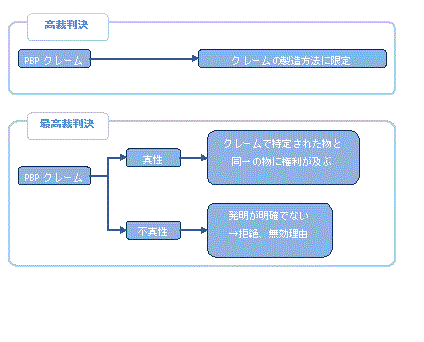

ざっくりと、知財高裁判決と最高裁判決とを図示するとこんな感じでしょうか。

以上のように、今回の最高裁の判決は、PBPクレームが「真性」であるか「不真性」であるかを侵害の存否を決める基準としています。

●実務への影響

今回の最高裁の判決を考慮すると、今後の審査実務では、特許庁はPBPクレームであれば特36条6項違反の拒絶理由を通知することになるでしょう。この場合、「真性」であるか「不真性」であるかを審査官が判断することは困難ですので、拒絶理由を通知して出願人に「真性」であることの妥当性の説明を求めるものと思われます。つまり、PBPクレームを用いる出願人は、少なくとも審査の段階で「真性」であることを立証する責任を負うことになるでしょう。

また、審査ではめでたく「真性」と認められ、特許査定となったとしても権利行使の場面ではこの「真性」であるか否かが争われることになると思われます。侵害訴訟の場面では、被告側が「真性」であることをひっくり返す理由を説明できれば、PBPクレームで成立した特許は「特36条」違反の無効理由を有することとなり、同104条の3の抗弁が成立することになるのはないでしょうか。

最高裁が知財高裁大合議の判決に対して上告を受理したことから、PBPについて広く認める「プロパテント」的な判決が出るのではと予測されていましたが、実際はPBPを極めて限定的に認めるという判決でした。予測に反して、PBPに対して厳しい判決といえるでしょう。

いつも判決を読むのは苦痛なのですが、今回の判決はとてもわかりやすく、読み物としても大変おもしろく感じました。PDFで約24ページの判決ですが、判決理由は6ページほどです。残りは、裁判官による補足意見です。この補足意見が、また示唆に富んでおり、興味深い内容です。

以上、やさしく簡単に説明しようと思いましたが、かえってわかりにくくなってしまったかもしれません。

もし理解が難しい点などありましたら、お問い合わせください。

特許請求の範囲は、「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。」と特36条で定められています。

ここで、ある発明を製造方法でしか特定できない場合、この製造方法を請求の範囲に記載して、その末尾を発明の対象となる「物」の名称とすることで、製造方法を用いて発明の対象物を特定する「プロダクトバイプロセスクレーム」の記載が、化学の分野において利用されています。

例えば、「物質Aと物質Bとを溶媒Cに溶解し、触媒Dを用いて大気圧下で300℃~400℃で5時間加熱した後、薬品Eを用いて触媒Dを除去したものを液体窒素で凍結し、20Pa以下の減圧下で溶媒Cを除去する製法Zにより得られる発明薬品X。」といった請求の範囲を記載するものです。

従来、このプロダクトバイプロセスクレームについては、特許権がどこまで及ぶのか議論となっていました。

つまり、上記の例の場合、製法Zで発明薬品Xを特定しているのですが、もし他人が製法Z’で薬品Xを製造する場合、この他人の行為が特許権を侵害するのかどうか、ということが論点だったのです。

本日、これを解決する判決が出るということで、大急ぎでブログを書いてみました。

控訴審である知財高裁の大合議では、プロダクトバイプロセスクレームを用いて製法Zで特定した発明薬品Xの特許権は、製法Zで製造したものにのみ及ぶという解釈でした。したがって、製法Z’で発明薬品Xを製造した他人は、特許権を侵害しない、としていました。

この上告審(最高裁)の判決が本日出るようです。

上告審では、特に理由がない場合、「弁論」を行なうことなく上告棄却や上告不受理となります。しかし、従来の解釈の流れを大きく変えるようなとき、「弁論」が行なわれます。今回の上告審では、「弁論」が行なわれていることから、この「プロダクトバイプロセスクレーム」の特許発明に対する解釈が明確になるのではないかと期待されています。

製法Z’で製造された薬品Xが、製法Zで特定された薬品Xの特許権を侵害するのかどうか、注目です。

判決の内容については、後日あらためて考察します。