●<セーラー服>発祥論争 平安女学院VS福岡女学院

10月6日15時3分配信 毎日新聞ニュースより

・女子生徒のセーラー服の起源は京都かそれとも福岡か-。学校法人「平安女学院」(京都市)が「日本で初めてセーラー服を導入したのは1920年(大正9)の当校だ」と発表し、波紋を広げている。これまでは1921年(大正10)導入の学校法人「福岡女学院」(福岡市)が発祥とされてきた。福岡女学院は「今のスタイルはうちの制服が起源だ」と、一歩も譲らない構えだ。

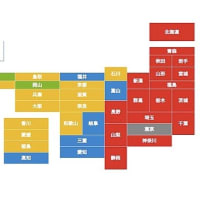

・学生服大手「トンボ」(岡山市)が、制服資料の展示施設をリニューアルするため学校史などを調べたところ、1920年(大正9)に平安女学院がセーラー襟の付いたワンピースの洋服を制服に採用していたことが判明した。平安女学院は「導入時期は学内で知られていたが、日本初だとは確認していなかった」と説明する。(画像)

・平安女学院は1875年(明治8)に開校、幼稚園から大学まで運営している。セーラー服採用の詳しい経緯は不明だが、「当時は入学希望の理由となるほど好評だった」という。制服はその後ブレザーに変わったが、昨年、中学でセーラー服が復活した。

・一方、福岡女学院は1885年(明治18)開校。宣教師の校長が発案し1917年からセーラー服導入を検討、21年(大正10)に導入した。スカートにプリーツが入る今の一般的なスタイルに近い形だった。80年代に「日本初のセーラー服」と報道され、入学パンフレットにも「日本初」と記載されている。女優の牧瀬里穂さんや歌手の広瀬香美さんらが卒業したことでも知られ、03年には玩具大手「タカラ」(現・タカラトミー)が同学院のセーラー服姿の「リカちゃん」のキーホルダーを発売し話題を呼んだ。

・少子化で生き残りにしのぎを削る私学にとって、学校の独自色や伝統は生徒集めの重要な要素となる。平安女学院の広報担当者は「服飾史を覆す新事実だ。これまで伝統を売り込もうという意識が足りなかった」と話し、今後大々的に情報を発信していく考えだ。一方、収まらないのは福岡女学院。「多くの学校がうちの制服を参考にして、セーラー服を導入してきた。入学パンフの記載を変えるつもりはない」と広報担当者は強気だ。

・トンボの佐野勝彦・ユニフォーム研究室長は「日本で初めて『洋服』を制服に採用したのは平安女学院。でも、今のセーラー服のデザインは、福岡女学院の当時の制服から出発している。どちらが『最初のセーラー服』と言っても間違いではないのでは…」と、双方の顔を立てようと必死だ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071006-00000008-maiall-soci

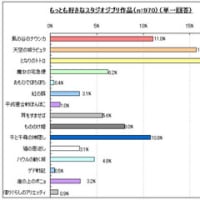

●セーラー服姿が印象に残っている女性有名人ランキング順位 gooランキング

1 薬師丸ひろ子 100

2 桜塚やっくん 77.6

3 長澤まさみ 66.7

4 浅香唯 61.4

5 斉藤由貴 57.9

6 南野陽子 56.3

7 大西結花 25.0

8 三原じゅん子 23.8

9 上戸彩 22.8

10 石原さとみ 22.4

11 桜井幸子 21.3

12 綾瀬はるか 20.5

13 中村由真 16.5

14 松浦亜弥 15.7

15 広末涼子 14.8

16 中山美穂 14.4

17 深田恭子 14.4

18 持田真樹 14.2

19 後藤久美子 13.6

20 酒井美紀 11.6

・セーラー服? アタイが一番似合うに決まってんだろ!

もともとはイギリス海軍で水兵の甲板衣として誕生した セーラー服。19世紀末から20世紀にかけて子ども向けの服として世界的に広まり、日本では大正10年に女子学生向けの制服として採用されました。

セーラー服が似合うと言えば、やはりこの人《薬師丸ひろ子》。今ではベテラン女優として演技力を高く評価されている彼女ですが、1982年に公開された映画『セーラー服と機関銃』で演じた主人公 “星泉”の初々しいセーラー服姿は、日本中に鮮烈な印象を残しました。『タッチ』や『ラフ』などの学園を舞台にした映画に出演し、セーラー服の印象が強い3位の《長澤まさみ》もまた、2006年に放送されたテレビドラマ版で星泉を演じています。

並み居る美女たちを押しのけて2位につけたのは、お笑い芸人の《桜塚やっくん》

おなじみ “スケバン恐子”のコントでは、男性でありながら女性顔負けの美しいセーラー服姿を披露しています。スケバンつながり――というわけではないでしょうが、4位の《浅香唯》から8位の《三原じゅんこ子》までは、何とすべてドラマのスケバン役でセーラー服を着用していた女性有名人ばかり。中でも《浅香唯》や5位の《斉藤由貴》、6位の《南野陽子》、7位の《大西結花》は全員、1980年代後半に大ヒットしたテレビドラマ『スケバン刑事』シリーズに出演しています。同シリーズの人気は根強く、2006年には14位の《松浦亜弥》主演で映画『スケバン刑事 コードネーム=麻宮サキ』が公開されました。

・集計期間:2007年1月18日~2007年1月20日

http://ranking.goo.ne.jp/ranking/022id/sailorblouse_talent/

●セーラー服

・セーラー服(セーラーふく)とは水兵(セーラー、英語:sailor)の着用する軍服(甲板衣)である。子供服として世界的に流行した。日本では主に女子通学服用として定着した。

●軍服としてのセーラー服

・現在のような独特のセーラーカラーのある水兵の制服は、1857年にイギリス海軍が制定した軍服が最初とされる。当時のイギリス海軍は最も進んだ海軍であったため各国の海軍がイギリスにならって海軍をつくっていた。このためセーラー服も各国の海軍が採用した。

・日本海軍でも1872年に水火夫の制服として採用されている。水兵であるという設定のポパイも劇中でセーラー服を着用している。またドナルドダックの服装も水兵をイメージしている。

・セーラー服の独特な大きな襟(「ジョンベラ」と呼ぶ。由来は「John Bull」から)は甲板の上では風などの影響で音声が聞き取りにくくなるので、襟を立て集音効果を得るためとか、セーラー服が出来た頃の貴族階級の男性の髪型は長髪を後ろで括ってポマードで塗り固めていたため、なかなか洗濯が出来ない船乗りにとっては後ろ襟や背中がすぐに脂やフケで汚れてしまったためといわれているが、定かではない。

・セーラー服の胸元が大きく開いて逆三角形になっているのは、海に落ちた時にすぐ服を破り、泳ぎやすくするためといわれている。

・装飾として胸元にネクタイ(蝶結び)がある。色は水色、藍色、赤、緑、黄色などとバラエティに富んでいる。これも起源は水兵が手ぬぐい代わりに使うためのものとされている。

●女子学生の制服としてのセーラー服

・福岡女学院(福岡県)のセーラー服‥当時の校長エリザベス・リーが、活動しやすい体操服として自身がイギリス留学中に着ていたセーラー服をモデルに、1917年に太田洋品店の太田豊吉に制作依頼した。運動ができるよう動きやすくするため、上着だけで3年を費やした。1920年、上着を完成した後、動きやすいスカートの開発に行き詰っていたが、太田豊吉はスカートにプリーツをつけることを思いつきセーラー服上下が完成し、福岡女学院で運動着として使用され1921年(大正10)に制服として採用された。

・同年(1921年 大正10)、愛知県の金城学院でも制服としてセーラー服が採用されている。

・セーラー服が全国に広まった背景には、男子学生が陸軍の軍服に強く影響された折襟の学生服を採用していたため「それならば女子には海軍の軍服を」という理由があったとも言われている。

●制服の起源~なぜ、女学生が水兵の格好をするのか~

・今日、女子生徒の制服は女の子らしさを象徴する服装ですが、本来は女性らしさを隠すために考案されたものです。

・明治時代の産業革命以降、子どもに高等教育を受けさせることのできる富裕層・中間層が増加したため、高等女学校が多く設立されました。

・学校に通わせることで子どもの商品価値を上昇させ、よりよい家柄の相手との結婚を目指したのです。

・しかし、毎日学校に通うと、より多くの人目にさらされます。つまり、家にいて花嫁修業しているよりも「異性との出会い」がはるかに多くなるのです。その過程で悪い虫が付いてしまっては、商品価値が下がるだけなく学校の存在意義も問われかねません。

・そこで学校は男らしい服装をさせ、「女性」を隠して通学させることにしました。これが制服の起源です。

・当時、男らしい服装と言えば袴であったことから、学校側は袴を着用させて通学させることにしました。

・これに対する社会の抵抗は並大抵ではなく、明治天皇までが不快感を示したそうです。このことによって男性を遠ざけるという目的に対する効果が確認され、女子生徒の通学服は袴、という流れが定着してゆきました。

・大正時代に入ると、同じ男らしい服装でもイギリス海軍の下級水兵の制服であるセーラー服を取り入れる学校が出始めました。下はスカートであったものの、ここでも当初の目的は達成されました。

・セーラー服の導入は、当時急速に進みつつあった西洋化の影響と、動きやすい服装が求められた結果です。

・しかし、女子生徒が袴やセーラー服を着て学校へ通うことが長く続くと、人々はそれを当たり前と感じるようになり、制服本来の目的は次第に薄れていきました。つまり社会は、「袴・セーラー服=男」ではなく「袴・セーラー服=女学生」と認識するようになっていったのです。

http://members.at.infoseek.co.jp/murotohanbei/column1.htm

●『セーラー服と機関銃』

・赤川次郎の長編小説。1978年、主婦と生活社刊。1981年に映画化、1982年・2006年にテレビドラマ化されている。

・父を事故で亡くし天涯孤独になった女子高生の星泉が、遠い血縁に当たる弱小暴力団「目高組」の四代目を継ぐ事になり、4人の子分と共に対立するヤクザと戦う、というストーリー。続編に『卒業-セーラー服と機関銃・その後』(カドカワノベルス)がある。

・薬師丸ひろ子主演で映画化され、1981年暮れに公開されるや大ヒットとなった。荒唐無稽な原作を監督 相米慎二が荒削りながら生々しいタッチで演出し、少女が大人へと変わっていく様を描いた異色の青春映画に仕立て上げている。薬師丸が歌う同名の主題歌も大ヒットした。

・1982年には原田知世が主演でテレビドラマ化された。

・2006年には長澤まさみ主演でリメイクされ再びテレビドラマ化されて全7話を放送した。

●『セーラー服反逆同盟』

・1986年に日本テレビとユニオン映画が製作した、中山美穂と仙道敦子のW主演のテレビドラマ。

・1986年10月13日~1987年3月23日に、日本テレビ系列で放送された。全23回。

・かつての進学校・黒鳥学園にのさばる校長一派を倒すため、暗い過去と秘密を持った4人の女子高生が“セーラー服反逆同盟”を結成、ド派手なメークで素顔を隠し学園を救うために、悪に立ち向かう青春アクションドラマ。

●『美少女戦士セーラームーン』

・武内直子の漫画作品。講談社の少女漫画雑誌「なかよし」に連載されると同時期にアニメ化され、少女だけでなく大人の女性、男性の間にまで広く人気を博し、単なる少女漫画・アニメの域を遥かに超えたブーム・社会現象となった。

・東京の麻布十番街(作中では東京の十番町、中学名は十番中学校)を舞台に、平凡だった中学2年生(初期シリーズ)の月野うさぎが黒猫ルナと出会い、セーラームーンに変身し、仲間たちとともに街を襲う悪者(妖魔、ダイモーンなど多数)を倒して行く。

・普通の女子学生である主人公たちは変身すると、ほぼノースリーブ型に超ミニスカートというスタイルで今までのセーラー服の常識を覆す物であり、さらにそれを着用するセーラー戦士達は耳にピアスを付け、ブーツやハイヒールを履き、それぞれのイメージカラーに合わせた染髪をするなどおしゃれな着こなし方をしている(ピアスは普段からしている。染髪はキャラクターデザイン上の表現であり、劇中で実際に染髪として扱われているかは不明)。だが、1990年代以降この作品はミュージカルや実写ドラマなどに受け継がれているが、これによってセーラー服が見直され大切にされるようになったとは言い難い。しかし、この作品が制服のスカート丈を短くしたのではないかという見解がある(ただし、変身前のキャラクターはミニスカートではない)

●桜塚やっくん(1976年9月24日 - )

・お笑いタレント、声優。通称「やっくん」。以前は本名の斎藤 恭央(さいとう やすお)で活動していたが、芸名とした。神奈川県出身。

・スカート丈の長いセーラー服(2006年10月からスカーフが水色、2007年6月からは「エンタの神様」限定でスカーフがエメラルドグリーンになった)、竹刀、ロングのパーマかつらを装備した女装キャラクター。関東スケバン連合の初代総長という設定で一人称は「アタイ」。

●制服向上委員会(略称SKi―Seifuku Kojo Iinkaiより)

・“清く正しく美しく”をモットーにアイドルの王道を行くべく1992年秋に結成されたグループ。

参考にしたHP

http://www.asahi-net.or.jp/~hn7y-mur/mimisuma/mimilink15.htm

ウィキペディア(Wikipedia)ほか

10月6日15時3分配信 毎日新聞ニュースより

・女子生徒のセーラー服の起源は京都かそれとも福岡か-。学校法人「平安女学院」(京都市)が「日本で初めてセーラー服を導入したのは1920年(大正9)の当校だ」と発表し、波紋を広げている。これまでは1921年(大正10)導入の学校法人「福岡女学院」(福岡市)が発祥とされてきた。福岡女学院は「今のスタイルはうちの制服が起源だ」と、一歩も譲らない構えだ。

・学生服大手「トンボ」(岡山市)が、制服資料の展示施設をリニューアルするため学校史などを調べたところ、1920年(大正9)に平安女学院がセーラー襟の付いたワンピースの洋服を制服に採用していたことが判明した。平安女学院は「導入時期は学内で知られていたが、日本初だとは確認していなかった」と説明する。(画像)

・平安女学院は1875年(明治8)に開校、幼稚園から大学まで運営している。セーラー服採用の詳しい経緯は不明だが、「当時は入学希望の理由となるほど好評だった」という。制服はその後ブレザーに変わったが、昨年、中学でセーラー服が復活した。

・一方、福岡女学院は1885年(明治18)開校。宣教師の校長が発案し1917年からセーラー服導入を検討、21年(大正10)に導入した。スカートにプリーツが入る今の一般的なスタイルに近い形だった。80年代に「日本初のセーラー服」と報道され、入学パンフレットにも「日本初」と記載されている。女優の牧瀬里穂さんや歌手の広瀬香美さんらが卒業したことでも知られ、03年には玩具大手「タカラ」(現・タカラトミー)が同学院のセーラー服姿の「リカちゃん」のキーホルダーを発売し話題を呼んだ。

・少子化で生き残りにしのぎを削る私学にとって、学校の独自色や伝統は生徒集めの重要な要素となる。平安女学院の広報担当者は「服飾史を覆す新事実だ。これまで伝統を売り込もうという意識が足りなかった」と話し、今後大々的に情報を発信していく考えだ。一方、収まらないのは福岡女学院。「多くの学校がうちの制服を参考にして、セーラー服を導入してきた。入学パンフの記載を変えるつもりはない」と広報担当者は強気だ。

・トンボの佐野勝彦・ユニフォーム研究室長は「日本で初めて『洋服』を制服に採用したのは平安女学院。でも、今のセーラー服のデザインは、福岡女学院の当時の制服から出発している。どちらが『最初のセーラー服』と言っても間違いではないのでは…」と、双方の顔を立てようと必死だ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071006-00000008-maiall-soci

●セーラー服姿が印象に残っている女性有名人ランキング順位 gooランキング

1 薬師丸ひろ子 100

2 桜塚やっくん 77.6

3 長澤まさみ 66.7

4 浅香唯 61.4

5 斉藤由貴 57.9

6 南野陽子 56.3

7 大西結花 25.0

8 三原じゅん子 23.8

9 上戸彩 22.8

10 石原さとみ 22.4

11 桜井幸子 21.3

12 綾瀬はるか 20.5

13 中村由真 16.5

14 松浦亜弥 15.7

15 広末涼子 14.8

16 中山美穂 14.4

17 深田恭子 14.4

18 持田真樹 14.2

19 後藤久美子 13.6

20 酒井美紀 11.6

・セーラー服? アタイが一番似合うに決まってんだろ!

もともとはイギリス海軍で水兵の甲板衣として誕生した セーラー服。19世紀末から20世紀にかけて子ども向けの服として世界的に広まり、日本では大正10年に女子学生向けの制服として採用されました。

セーラー服が似合うと言えば、やはりこの人《薬師丸ひろ子》。今ではベテラン女優として演技力を高く評価されている彼女ですが、1982年に公開された映画『セーラー服と機関銃』で演じた主人公 “星泉”の初々しいセーラー服姿は、日本中に鮮烈な印象を残しました。『タッチ』や『ラフ』などの学園を舞台にした映画に出演し、セーラー服の印象が強い3位の《長澤まさみ》もまた、2006年に放送されたテレビドラマ版で星泉を演じています。

並み居る美女たちを押しのけて2位につけたのは、お笑い芸人の《桜塚やっくん》

おなじみ “スケバン恐子”のコントでは、男性でありながら女性顔負けの美しいセーラー服姿を披露しています。スケバンつながり――というわけではないでしょうが、4位の《浅香唯》から8位の《三原じゅんこ子》までは、何とすべてドラマのスケバン役でセーラー服を着用していた女性有名人ばかり。中でも《浅香唯》や5位の《斉藤由貴》、6位の《南野陽子》、7位の《大西結花》は全員、1980年代後半に大ヒットしたテレビドラマ『スケバン刑事』シリーズに出演しています。同シリーズの人気は根強く、2006年には14位の《松浦亜弥》主演で映画『スケバン刑事 コードネーム=麻宮サキ』が公開されました。

・集計期間:2007年1月18日~2007年1月20日

http://ranking.goo.ne.jp/ranking/022id/sailorblouse_talent/

●セーラー服

・セーラー服(セーラーふく)とは水兵(セーラー、英語:sailor)の着用する軍服(甲板衣)である。子供服として世界的に流行した。日本では主に女子通学服用として定着した。

●軍服としてのセーラー服

・現在のような独特のセーラーカラーのある水兵の制服は、1857年にイギリス海軍が制定した軍服が最初とされる。当時のイギリス海軍は最も進んだ海軍であったため各国の海軍がイギリスにならって海軍をつくっていた。このためセーラー服も各国の海軍が採用した。

・日本海軍でも1872年に水火夫の制服として採用されている。水兵であるという設定のポパイも劇中でセーラー服を着用している。またドナルドダックの服装も水兵をイメージしている。

・セーラー服の独特な大きな襟(「ジョンベラ」と呼ぶ。由来は「John Bull」から)は甲板の上では風などの影響で音声が聞き取りにくくなるので、襟を立て集音効果を得るためとか、セーラー服が出来た頃の貴族階級の男性の髪型は長髪を後ろで括ってポマードで塗り固めていたため、なかなか洗濯が出来ない船乗りにとっては後ろ襟や背中がすぐに脂やフケで汚れてしまったためといわれているが、定かではない。

・セーラー服の胸元が大きく開いて逆三角形になっているのは、海に落ちた時にすぐ服を破り、泳ぎやすくするためといわれている。

・装飾として胸元にネクタイ(蝶結び)がある。色は水色、藍色、赤、緑、黄色などとバラエティに富んでいる。これも起源は水兵が手ぬぐい代わりに使うためのものとされている。

●女子学生の制服としてのセーラー服

・福岡女学院(福岡県)のセーラー服‥当時の校長エリザベス・リーが、活動しやすい体操服として自身がイギリス留学中に着ていたセーラー服をモデルに、1917年に太田洋品店の太田豊吉に制作依頼した。運動ができるよう動きやすくするため、上着だけで3年を費やした。1920年、上着を完成した後、動きやすいスカートの開発に行き詰っていたが、太田豊吉はスカートにプリーツをつけることを思いつきセーラー服上下が完成し、福岡女学院で運動着として使用され1921年(大正10)に制服として採用された。

・同年(1921年 大正10)、愛知県の金城学院でも制服としてセーラー服が採用されている。

・セーラー服が全国に広まった背景には、男子学生が陸軍の軍服に強く影響された折襟の学生服を採用していたため「それならば女子には海軍の軍服を」という理由があったとも言われている。

●制服の起源~なぜ、女学生が水兵の格好をするのか~

・今日、女子生徒の制服は女の子らしさを象徴する服装ですが、本来は女性らしさを隠すために考案されたものです。

・明治時代の産業革命以降、子どもに高等教育を受けさせることのできる富裕層・中間層が増加したため、高等女学校が多く設立されました。

・学校に通わせることで子どもの商品価値を上昇させ、よりよい家柄の相手との結婚を目指したのです。

・しかし、毎日学校に通うと、より多くの人目にさらされます。つまり、家にいて花嫁修業しているよりも「異性との出会い」がはるかに多くなるのです。その過程で悪い虫が付いてしまっては、商品価値が下がるだけなく学校の存在意義も問われかねません。

・そこで学校は男らしい服装をさせ、「女性」を隠して通学させることにしました。これが制服の起源です。

・当時、男らしい服装と言えば袴であったことから、学校側は袴を着用させて通学させることにしました。

・これに対する社会の抵抗は並大抵ではなく、明治天皇までが不快感を示したそうです。このことによって男性を遠ざけるという目的に対する効果が確認され、女子生徒の通学服は袴、という流れが定着してゆきました。

・大正時代に入ると、同じ男らしい服装でもイギリス海軍の下級水兵の制服であるセーラー服を取り入れる学校が出始めました。下はスカートであったものの、ここでも当初の目的は達成されました。

・セーラー服の導入は、当時急速に進みつつあった西洋化の影響と、動きやすい服装が求められた結果です。

・しかし、女子生徒が袴やセーラー服を着て学校へ通うことが長く続くと、人々はそれを当たり前と感じるようになり、制服本来の目的は次第に薄れていきました。つまり社会は、「袴・セーラー服=男」ではなく「袴・セーラー服=女学生」と認識するようになっていったのです。

http://members.at.infoseek.co.jp/murotohanbei/column1.htm

●『セーラー服と機関銃』

・赤川次郎の長編小説。1978年、主婦と生活社刊。1981年に映画化、1982年・2006年にテレビドラマ化されている。

・父を事故で亡くし天涯孤独になった女子高生の星泉が、遠い血縁に当たる弱小暴力団「目高組」の四代目を継ぐ事になり、4人の子分と共に対立するヤクザと戦う、というストーリー。続編に『卒業-セーラー服と機関銃・その後』(カドカワノベルス)がある。

・薬師丸ひろ子主演で映画化され、1981年暮れに公開されるや大ヒットとなった。荒唐無稽な原作を監督 相米慎二が荒削りながら生々しいタッチで演出し、少女が大人へと変わっていく様を描いた異色の青春映画に仕立て上げている。薬師丸が歌う同名の主題歌も大ヒットした。

・1982年には原田知世が主演でテレビドラマ化された。

・2006年には長澤まさみ主演でリメイクされ再びテレビドラマ化されて全7話を放送した。

●『セーラー服反逆同盟』

・1986年に日本テレビとユニオン映画が製作した、中山美穂と仙道敦子のW主演のテレビドラマ。

・1986年10月13日~1987年3月23日に、日本テレビ系列で放送された。全23回。

・かつての進学校・黒鳥学園にのさばる校長一派を倒すため、暗い過去と秘密を持った4人の女子高生が“セーラー服反逆同盟”を結成、ド派手なメークで素顔を隠し学園を救うために、悪に立ち向かう青春アクションドラマ。

●『美少女戦士セーラームーン』

・武内直子の漫画作品。講談社の少女漫画雑誌「なかよし」に連載されると同時期にアニメ化され、少女だけでなく大人の女性、男性の間にまで広く人気を博し、単なる少女漫画・アニメの域を遥かに超えたブーム・社会現象となった。

・東京の麻布十番街(作中では東京の十番町、中学名は十番中学校)を舞台に、平凡だった中学2年生(初期シリーズ)の月野うさぎが黒猫ルナと出会い、セーラームーンに変身し、仲間たちとともに街を襲う悪者(妖魔、ダイモーンなど多数)を倒して行く。

・普通の女子学生である主人公たちは変身すると、ほぼノースリーブ型に超ミニスカートというスタイルで今までのセーラー服の常識を覆す物であり、さらにそれを着用するセーラー戦士達は耳にピアスを付け、ブーツやハイヒールを履き、それぞれのイメージカラーに合わせた染髪をするなどおしゃれな着こなし方をしている(ピアスは普段からしている。染髪はキャラクターデザイン上の表現であり、劇中で実際に染髪として扱われているかは不明)。だが、1990年代以降この作品はミュージカルや実写ドラマなどに受け継がれているが、これによってセーラー服が見直され大切にされるようになったとは言い難い。しかし、この作品が制服のスカート丈を短くしたのではないかという見解がある(ただし、変身前のキャラクターはミニスカートではない)

●桜塚やっくん(1976年9月24日 - )

・お笑いタレント、声優。通称「やっくん」。以前は本名の斎藤 恭央(さいとう やすお)で活動していたが、芸名とした。神奈川県出身。

・スカート丈の長いセーラー服(2006年10月からスカーフが水色、2007年6月からは「エンタの神様」限定でスカーフがエメラルドグリーンになった)、竹刀、ロングのパーマかつらを装備した女装キャラクター。関東スケバン連合の初代総長という設定で一人称は「アタイ」。

●制服向上委員会(略称SKi―Seifuku Kojo Iinkaiより)

・“清く正しく美しく”をモットーにアイドルの王道を行くべく1992年秋に結成されたグループ。

参考にしたHP

http://www.asahi-net.or.jp/~hn7y-mur/mimisuma/mimilink15.htm

ウィキペディア(Wikipedia)ほか