前にも書いたが、昨年末くらいから村上春樹の代表作『ねじまき鳥クロニクル』の英訳オーディオブック(Wind-Up Bird Chrnoicle)を聞いている。

本来ならば今ごろは全部聴きおわり、その報告をしなければならないところであるが、最後まで聴きおわっていない。まだBook1、2,3とあるうちのBook3の途中なのだ。言い訳になってしまうが、なにせウォーキングとジョギングのお伴に聴いているのだが、3月は花粉症の季節なので外に出るのが億劫になってしまい、おかげであまり聞かなかったのである。しかし、原作本と英訳本も入手したので、ちょっと詳しく中身を吟味したりしている。そこで、いくつか興味深い発見をここに書いておく。まず最初に『ねじまき鳥』における筆記用具について。

『ねじまき鳥クロニクル』というのは全三巻もある長編小説である。内容を敢えて乱暴に一言でまとめてしまうと、主人公の妻が突然消えてしまうが、その彼女を追い求める話である。小説のテーマの一つは、人と人等を隔てる「壁」と、人と人とを通じ合わせる「通路」(コミュニケーション)だとも言っても良い。

主人公の妻は、何の兆候もなく突然、ほとんど手ぶらで、主人公の元を立ち去ってしまうことになる。しかし、妻とのコミュニケーションの可能性は完全に絶たれたわけではなく、辛うじて意思疎通の機会が保たれている。一回目は妻に分厚い手紙が送られてくるし、2回目はパソコンのチャットのような対話が可能になる。また、本当は妻かも知れない謎の女からの電話もかかってくる。

手紙、電話、電子メールという様々な媒体のバリエーションも大変興味深いのだが、私が注目するのは、彼女の手紙であり、彼女が用いた筆記具と文房具の方である。はっきり言って文学的意味があるかどうかは分からないが、文房具ファンの観点としてはどうしても気になってしまったのだ。そして面白い発見をした。

去っていった妻の主人公への最初の連絡は、高松市(←『海辺のカフカ』で登場する土地だったはずだ)の消印がある手紙である。Book2の真ん中くらいである。私の入手した新潮社のハードカバー版(1994年)では、186頁に次のように書かれてある。

「それは彼女がいつも使っている青いモンブランのインクだった。便箋はどこにでもある薄手の白い便箋だった」(186頁、なお太字は私による)

一見すると、なんでもなさそうだが、実は後の記述と矛盾してしまうのだ。というのは、209頁では次のように記されているからだ。

「[主人公の顔に出来た痣は]色は黒に近い青で、それはクミコ(=妻の名前)のいつも使っているモンブランのブルー・ブラック・インクに似ていた」

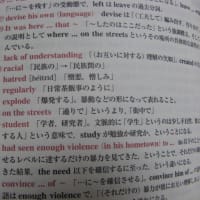

クミコがいつも使っているのは青インクなのか、青黒インクなのか? やはりどちらかに統一しないと不味いだろう。青(ブルー)インクは派手で明るい色だ。そして、水で洗えば簡単に消えてしまう。他方、青黒(ブルーブラック)インクはちょっと暗めの色だ。このインクは耐水性耐光性が強いので、正式な文書の作成の際にも用いられる。

クミコは二つのインクとペンを色別に使い分けているということなのか?(私は、そうしています。モンブランのブルーブラックは現在Tombow Objectに入れています。青のインクはシェーファーとラミーとアウロラで使っています)。しかし、それは有り得ない。というのは、妻はいつも同じインクを用いているはずだからだ。第二巻の264頁によると、主人公と妻は結婚前から手紙のやり取りをしており、「彼女の筆跡は七年前からほとんど変化していなかった。インクの色まで同じだった」と書いてあるのだ。

この矛盾は英語版(Vintage Books, London, 2010)を調べると、簡単に決着がつく。英訳版の273頁には次のように書いてある。

Kumiko had written in her usual Mont Blanc blue-black ink. The paper was the standard thin letter paper sold everywhere.

(太字は私です)

おそらく村上春樹は自らの矛盾に気づき、英訳版ではblue-blackに統一したのだろう。青インクの色は痣としてはちょっと明るく鮮やかすぎる。青黒(ブルーブラック)の痣ならば無難である。

英訳を見たついでにもう一つ確認したことがある。「彼女がいつも使っている青いモンブランのインク」(186頁)、「クミコのいつも使っているモンブランのブルー・ブラックに似ていた」(209頁)と、それぞれどのように訳出されているかということだった。結論的に言うと、英訳はちょっと違っていたのだ。前者のほうは、Kumiko had written in her usual Mont Blanc blue-black ink" となっているのに対し、後者は"Its bluish color was close to blue-black Mont Blanc ink that Kumiko always used" なのだ。つまり、どちらも「いつも使っている」という表現ではあるが、一方にはusual、他方はalwaysと訳されているのだ。英語を教えている立場から言うとちょっと困った翻訳ではあるが、面白いですね。

さて、インクとともに気になるのは、妻がどのような筆記具と万年筆を用いたのかということだ。なぜ万年筆なのかということも気になるし、どのメーカーの万年筆かということも気になるというものだ。モンブランのインクだからモンブランの万年筆の可能性も充分高いが、そればっかりは必然的ではない。(なお、別の機会で述べるが他の登場人物、たとえば間宮中尉という老人は万年筆と毛筆で、笠原メイは鉛筆で手紙を寄こしている)。

妻クミコが彼女の万年筆を大事にしているのはほぼ確実である。いくらか根拠が示されている。主人公は、第二巻の265頁でクミコの机の中を初めて調べてみる。

「引き出しはほとんどがらがらになっていた。残っているものといえば、新しい便箋と封筒、箱に入ったペーパークリップ、定規と鋏、ボールペンと鉛筆があわせて半ダース、その程度のものだった」(265頁)

ボールペンと鉛筆は残しておいたのに、万年筆やインクは残されていないのである。ほとんど何も持たずに家出し、鉛筆やボールペンは置いていったのに、万年筆とインクだけはしっかりと持ち出したということである。主人公である元夫に手紙を書くために、万年筆とインクは大事に持ちだしたのだと解釈すべきであろう。(ただし便箋はわざわざ持ち出さなかった。主人公への手紙は、ありふれた便箋に書かれていたことを我々は知っている)。

残念ながらインクがカートリッジなのかインク瓶なのかは分からない。だが、インク瓶だとしたら随分重たいものを持ち出したのだということになり、(万年筆ファンとしては)感慨深い。カートリッジだとしたら、モンブランのカートリッジが適合する万年筆を使っていると推理を勧めることも出来る。。。。

ここで、主人公はどのような筆記具を用いているかということも、ちょっと振り返ってみよう。よく読み返してみると、主人公は妻の引き出しを調べてみる前に「自分の机の引き出し」(263頁)もチェックし、中身を整理し、多くのものを焼き払っているのだ。問題は、彼の机の中で見つかる筆記用具が「半ダースほどの使いかけのボールペンと鉛筆」だということなのだ。これでは彼の妻が残した筆記用具と同じではないか。しかも、それらは全て焼却してしまうのだから、ボールペンや鉛筆は愛着を覚えるほど大事な筆記用具ではないということになる。主人公は、万年筆を持っていないのか? 筆記用具を全部燃やしてしまって良いのか? とか考えを巡らしてしまう。弁護士事務所に勤めていた主人公が万年筆を持っていないはずがない。(当時は必需品ではなかっただろうか)。とすれば、万年筆のような大事な筆記用具はどこか別の場所に保管しているということになるのかもしれない。我々はここで行き詰まってしまう。要するに、主人公の行動と筆記道具について、著者は読者に対して情報を全面的に開示していないということを確認できる。

主人公と妻の万年筆はどこに行ったのか? またどのメーカーの万年筆なのか?謎が深まるなあということで今回はこれで終わりにする。

追伸 シャーペンがないのは不思議ですね。

本来ならば今ごろは全部聴きおわり、その報告をしなければならないところであるが、最後まで聴きおわっていない。まだBook1、2,3とあるうちのBook3の途中なのだ。言い訳になってしまうが、なにせウォーキングとジョギングのお伴に聴いているのだが、3月は花粉症の季節なので外に出るのが億劫になってしまい、おかげであまり聞かなかったのである。しかし、原作本と英訳本も入手したので、ちょっと詳しく中身を吟味したりしている。そこで、いくつか興味深い発見をここに書いておく。まず最初に『ねじまき鳥』における筆記用具について。

『ねじまき鳥クロニクル』というのは全三巻もある長編小説である。内容を敢えて乱暴に一言でまとめてしまうと、主人公の妻が突然消えてしまうが、その彼女を追い求める話である。小説のテーマの一つは、人と人等を隔てる「壁」と、人と人とを通じ合わせる「通路」(コミュニケーション)だとも言っても良い。

主人公の妻は、何の兆候もなく突然、ほとんど手ぶらで、主人公の元を立ち去ってしまうことになる。しかし、妻とのコミュニケーションの可能性は完全に絶たれたわけではなく、辛うじて意思疎通の機会が保たれている。一回目は妻に分厚い手紙が送られてくるし、2回目はパソコンのチャットのような対話が可能になる。また、本当は妻かも知れない謎の女からの電話もかかってくる。

手紙、電話、電子メールという様々な媒体のバリエーションも大変興味深いのだが、私が注目するのは、彼女の手紙であり、彼女が用いた筆記具と文房具の方である。はっきり言って文学的意味があるかどうかは分からないが、文房具ファンの観点としてはどうしても気になってしまったのだ。そして面白い発見をした。

去っていった妻の主人公への最初の連絡は、高松市(←『海辺のカフカ』で登場する土地だったはずだ)の消印がある手紙である。Book2の真ん中くらいである。私の入手した新潮社のハードカバー版(1994年)では、186頁に次のように書かれてある。

「それは彼女がいつも使っている青いモンブランのインクだった。便箋はどこにでもある薄手の白い便箋だった」(186頁、なお太字は私による)

一見すると、なんでもなさそうだが、実は後の記述と矛盾してしまうのだ。というのは、209頁では次のように記されているからだ。

「[主人公の顔に出来た痣は]色は黒に近い青で、それはクミコ(=妻の名前)のいつも使っているモンブランのブルー・ブラック・インクに似ていた」

クミコがいつも使っているのは青インクなのか、青黒インクなのか? やはりどちらかに統一しないと不味いだろう。青(ブルー)インクは派手で明るい色だ。そして、水で洗えば簡単に消えてしまう。他方、青黒(ブルーブラック)インクはちょっと暗めの色だ。このインクは耐水性耐光性が強いので、正式な文書の作成の際にも用いられる。

クミコは二つのインクとペンを色別に使い分けているということなのか?(私は、そうしています。モンブランのブルーブラックは現在Tombow Objectに入れています。青のインクはシェーファーとラミーとアウロラで使っています)。しかし、それは有り得ない。というのは、妻はいつも同じインクを用いているはずだからだ。第二巻の264頁によると、主人公と妻は結婚前から手紙のやり取りをしており、「彼女の筆跡は七年前からほとんど変化していなかった。インクの色まで同じだった」と書いてあるのだ。

この矛盾は英語版(Vintage Books, London, 2010)を調べると、簡単に決着がつく。英訳版の273頁には次のように書いてある。

Kumiko had written in her usual Mont Blanc blue-black ink. The paper was the standard thin letter paper sold everywhere.

(太字は私です)

おそらく村上春樹は自らの矛盾に気づき、英訳版ではblue-blackに統一したのだろう。青インクの色は痣としてはちょっと明るく鮮やかすぎる。青黒(ブルーブラック)の痣ならば無難である。

英訳を見たついでにもう一つ確認したことがある。「彼女がいつも使っている青いモンブランのインク」(186頁)、「クミコのいつも使っているモンブランのブルー・ブラックに似ていた」(209頁)と、それぞれどのように訳出されているかということだった。結論的に言うと、英訳はちょっと違っていたのだ。前者のほうは、Kumiko had written in her usual Mont Blanc blue-black ink" となっているのに対し、後者は"Its bluish color was close to blue-black Mont Blanc ink that Kumiko always used" なのだ。つまり、どちらも「いつも使っている」という表現ではあるが、一方にはusual、他方はalwaysと訳されているのだ。英語を教えている立場から言うとちょっと困った翻訳ではあるが、面白いですね。

さて、インクとともに気になるのは、妻がどのような筆記具と万年筆を用いたのかということだ。なぜ万年筆なのかということも気になるし、どのメーカーの万年筆かということも気になるというものだ。モンブランのインクだからモンブランの万年筆の可能性も充分高いが、そればっかりは必然的ではない。(なお、別の機会で述べるが他の登場人物、たとえば間宮中尉という老人は万年筆と毛筆で、笠原メイは鉛筆で手紙を寄こしている)。

妻クミコが彼女の万年筆を大事にしているのはほぼ確実である。いくらか根拠が示されている。主人公は、第二巻の265頁でクミコの机の中を初めて調べてみる。

「引き出しはほとんどがらがらになっていた。残っているものといえば、新しい便箋と封筒、箱に入ったペーパークリップ、定規と鋏、ボールペンと鉛筆があわせて半ダース、その程度のものだった」(265頁)

ボールペンと鉛筆は残しておいたのに、万年筆やインクは残されていないのである。ほとんど何も持たずに家出し、鉛筆やボールペンは置いていったのに、万年筆とインクだけはしっかりと持ち出したということである。主人公である元夫に手紙を書くために、万年筆とインクは大事に持ちだしたのだと解釈すべきであろう。(ただし便箋はわざわざ持ち出さなかった。主人公への手紙は、ありふれた便箋に書かれていたことを我々は知っている)。

残念ながらインクがカートリッジなのかインク瓶なのかは分からない。だが、インク瓶だとしたら随分重たいものを持ち出したのだということになり、(万年筆ファンとしては)感慨深い。カートリッジだとしたら、モンブランのカートリッジが適合する万年筆を使っていると推理を勧めることも出来る。。。。

ここで、主人公はどのような筆記具を用いているかということも、ちょっと振り返ってみよう。よく読み返してみると、主人公は妻の引き出しを調べてみる前に「自分の机の引き出し」(263頁)もチェックし、中身を整理し、多くのものを焼き払っているのだ。問題は、彼の机の中で見つかる筆記用具が「半ダースほどの使いかけのボールペンと鉛筆」だということなのだ。これでは彼の妻が残した筆記用具と同じではないか。しかも、それらは全て焼却してしまうのだから、ボールペンや鉛筆は愛着を覚えるほど大事な筆記用具ではないということになる。主人公は、万年筆を持っていないのか? 筆記用具を全部燃やしてしまって良いのか? とか考えを巡らしてしまう。弁護士事務所に勤めていた主人公が万年筆を持っていないはずがない。(当時は必需品ではなかっただろうか)。とすれば、万年筆のような大事な筆記用具はどこか別の場所に保管しているということになるのかもしれない。我々はここで行き詰まってしまう。要するに、主人公の行動と筆記道具について、著者は読者に対して情報を全面的に開示していないということを確認できる。

主人公と妻の万年筆はどこに行ったのか? またどのメーカーの万年筆なのか?謎が深まるなあということで今回はこれで終わりにする。

追伸 シャーペンがないのは不思議ですね。