最近は、東大英語の過去問を研究している。東大の過去問を解きながら、東大の問題の研究本・参考書も収集し読み比べているのである。

東大英語には明らかな特徴がある。

一つは、あまり難しい英文・英単語が出てこない点である。早稲田や慶應の入試問題で出てくるものと比べて、明らかに容易なのだ。たとえば、東大では「民主主義で大事なのは国民の自由で平等な参加である」という公民の教科書レベルを理解できれば良い。要するに高校社会科レベルを理解していればよろしい。しかし、早稲田や慶応では、進化論に関する議論や、Wall Street Journalの記事を読み取らなければならないのである。語彙に至っては、は英検一級レベルの語彙力さえ求められていることもある。

東大英語の英文は語彙も易しい。だが、もちろんのことだが、落とし穴が用意されている。たとえば、今年(2014年)の英文和訳の問題がある。

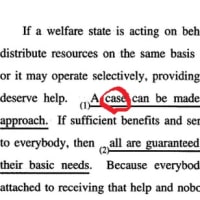

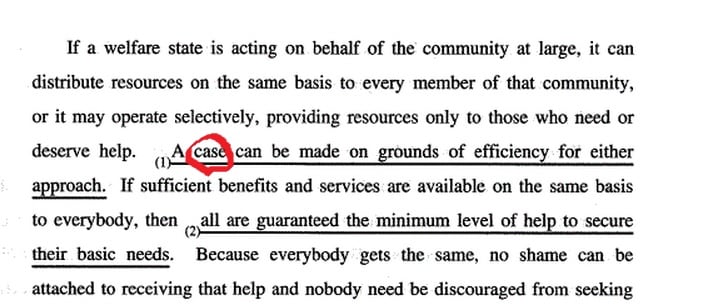

A case can be made on the grounds of efficiency for either approach. の和訳である。

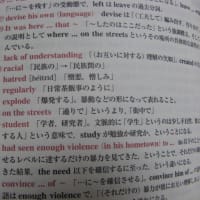

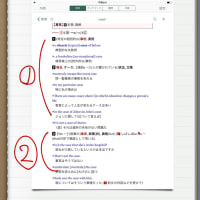

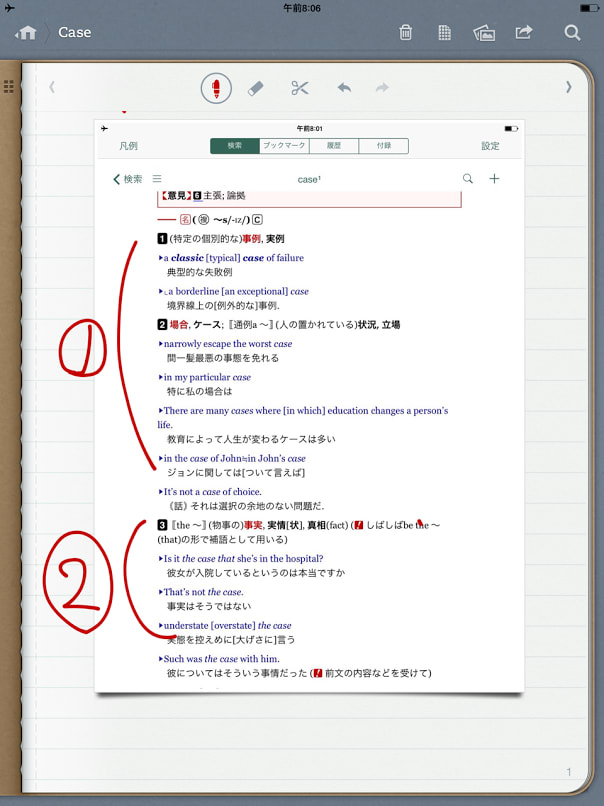

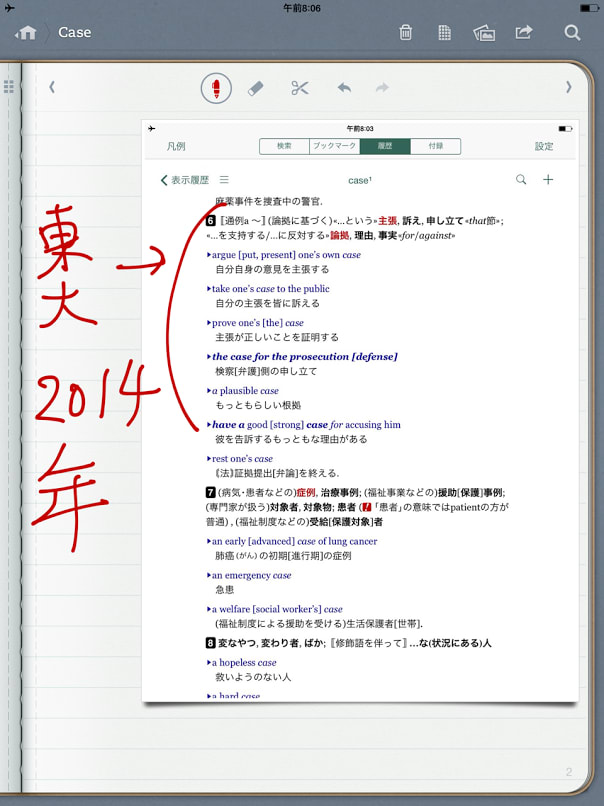

(写真参照)。この文章では "a case"を正しく訳出しなければならない。もちろん、caseは受験生の誰もが知っているだろう。ごく平易な単語のはずである。だが、普通の東大受験生が知っているcaseの語義は、次の二つ、つまり、(1)a case---ケース、事例、(2)the case---事実、実情 だけである。(『ウィズダム英和』を参照)。

(写真参照)。この文章では "a case"を正しく訳出しなければならない。もちろん、caseは受験生の誰もが知っているだろう。ごく平易な単語のはずである。だが、普通の東大受験生が知っているcaseの語義は、次の二つ、つまり、(1)a case---ケース、事例、(2)the case---事実、実情 だけである。(『ウィズダム英和』を参照)。

どちらの語義を当てはめても、適切な和訳はできない。したがって、東大受験生は文脈から単語(この場合はcase)の意味を類推しなければならない。今回の場合は、「論拠」だとか「申し立て」といった意味があることを推し量らなければならないのである。

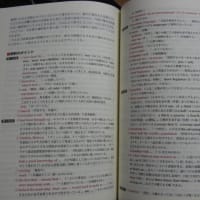

(『ウィズダム英和・和英』を参照のこと)

(『ウィズダム英和・和英』を参照のこと)東大英語では、基本単語であるにも関わらず、学習者の常識的理解を超えた意義を問う問題がよく出されるのである。

このような出題に対して、受験生はどのような対策をしたらよいのか。当然ながら一つのまっとうな方法論は、機会を見つける度に、自分では分かっていると思っている単語・語句について、辞書を丁寧に読んでおくことである。しかし、何か良い参考書はないものか。実は一冊良い学習書をみつけた。次回は、その本の紹介をしよう。