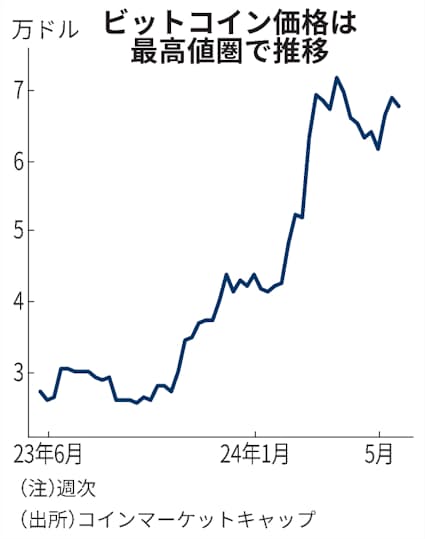

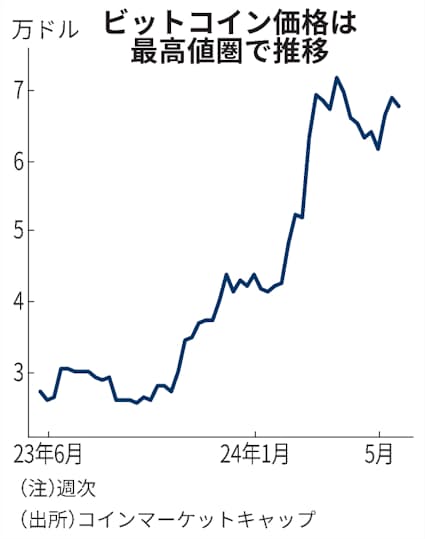

ビットコイン価格は堅調に推移する

代表的な暗号資産(仮想通貨)のビットコインの現物を組み入れた上場投資信託(ETF)を保有する機関投資家が3月末時点で995社に達することが分かった。

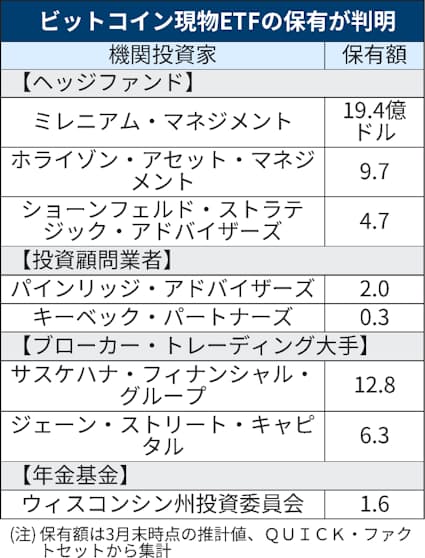

米ミレニアム・マネジメントなどヘッジファンドのほか、長期運用の年金基金も参入。

29日には米ブラックロックのETFが世界最大の仮想通貨ファンドとなった。株式や債券とは値動きの相関性が低くインフレに強い資産として需要を取り込みつつある。

ビットコインは3月に最高値(7万3000ドル台)を突破した後、7万ドルを挟んで堅調に推移する。

背景にあるのは機関投資家マネーの流入だ。

1月に米証券取引委員会(SEC)が11本のビットコインの現物ETFを承認したことで、機関投資家マネーの受け皿になった。

米国では総額1億ドル(約150億円)以上の株式やETFを保有する機関投資家は四半期ごとに米証券取引委員会(SEC)に保有銘柄の一覧を提出する義務がある。

報告書は「フォーム13F」と呼ばれる。

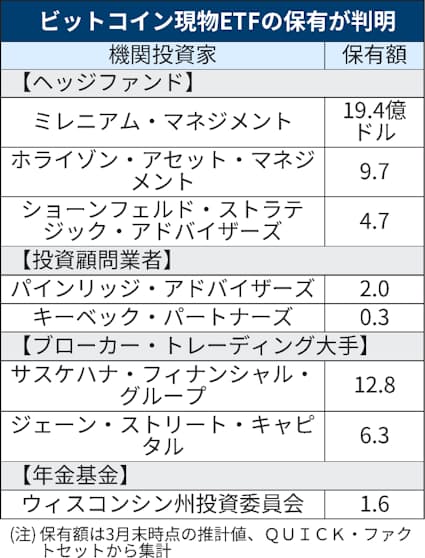

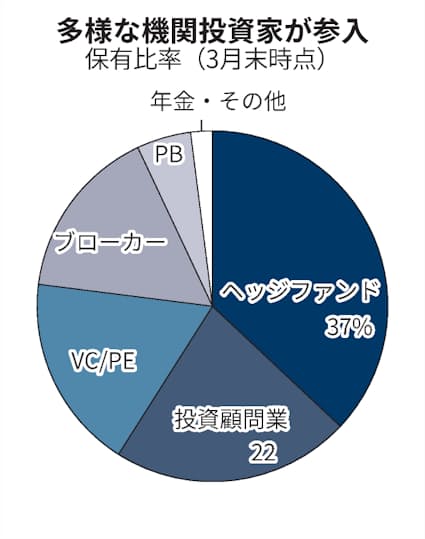

15日までに開示されたフォーム13Fの内容をQUICK・ファクトセットのデータを基に日本経済新聞社が集計したところ、3月末時点のビットコイン現物ETFの保有が判明した機関投資家は995社で、保有額は純資産残高全体の2割以上にあたる137億ドルだった。保有額は各ETFの基準価額とファンドごとの保有口数から算出した。

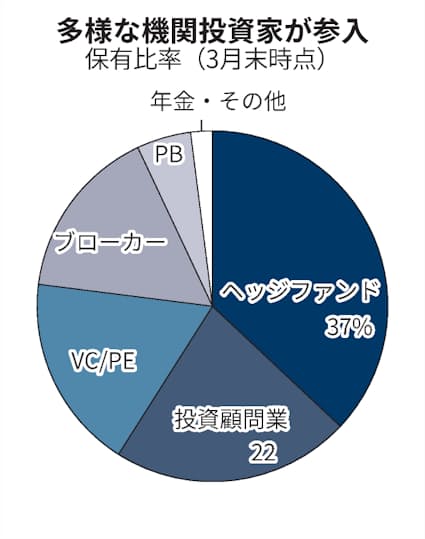

保有比率が最も大きい投資家がヘッジファンドで、今回判明した機関投資家の保有額全体の4割を占める。

最も多く保有するミレニアム・マネジメントのほか、米ショーンフェルド・ストラテジック・アドバイザーズといった名前が並ぶ。続いて多いのが、富裕層など個人向けに資産運用助言をする登録投資顧問業者(RIA)で2割だった。

米運用会社ホライゾン・キネティクスの子会社、米ホライゾン・アセット・マネジメントは9.7億ドルを保有する。

ホライゾン・キネティクスのマレー・スタール会長は「インフレへの対抗力においてビットコインは債券より優れているとの結論に市場が達した時、ビットコインのリターンは驚異的なものとなる」との見方を示す。

投機マネーだけでなく、中長期の運用を基本とする年金基金やプライベートエクイティ(PE=未公開株)ファンドの購入も明らかになった。

公的年金などを管理する米ウィスコンシン州投資委員会は、1.6億ドルを保有する。

同委員会は交換業大手コインベース・グローバルや、企業向けソフトウエアメーカーでビットコインを大量保有するマイクロストラテジーといった暗号資産関連株にも投資していた。

ウィスコンシン州投資委員会は日本経済新聞の取材に「ノーコメント」と回答した。

機関投資家マネーがビットコインに入り始めたのは20年から21年にかけてだ。当時は新型コロナウイルスに伴う経済悪化を防ぐため、世界の中央銀行が金融緩和を実施。

株式だけでなくビットコインにも資金があふれ、米保険会社マスミューチュアルなどが運用資産の一部をビットコインに振り向けた。

手数料の安いETF登場で機関投資家が投資しやすくなり、資金流入が加速した。

ブラックロックが運用するETF「iシェアーズ・ビットコイン・トラスト(IBIT)」は29日に純資産総額が196億ドルに達し、先駆者である米グレースケール・インベストメンツのETFを抜き、世界最大になった。

機関投資家がビットコインに投資する理由は2つある。一つが株式や債券との相関性が低い代替資産としての投資だ。

ビットコインは設計上、発行総量に上限があり、埋蔵量が限られる金に似る。米商品先物取引委員会(CFTC)はビットコインを商品と定義し、「デジタルゴールド」とも呼ばれる。

アーク・インベストメント・マネジメントを率いるキャシー・ウッド氏は「インフレ回避の資産として運用資産の一部に組み入れる動きが広がっている」と指摘する。

もう一つがWeb3(ウェブスリー)といわれる次世代インターネット産業の成長の取り込みだ。米フランクリン・テンプルトンによれば、純収益100億ドルを達成するためにかかった年数は米アルファベットが4.5年、セールスフォースが11年に対し、ビットコインに次ぐ時価総額を持つ仮想通貨イーサリアムプロジェクトは7年。

仮想通貨時価総額の約半分を占めるビットコインを保有することで、「分散型ネットワーク市場の成長を享受できる」との期待がある。

英コインシェアーズの4月の機関投資家調査では、2月調査で1.3%だった資産配分におけるデジタル資産の比率は3%に上昇し、21年の調査開始以降で最高となった。

ビットコインの現物ETFを提供するフィデリティ・インベスメンツの関連会社である英フィデリティ・インターナショナルでデジタル資産を担当するジゼル・ライ氏は「アジアや欧州でも機関投資家による問い合わせが増えている」と明かす。

もっとも、日本では機関投資家によるビットコイン投資は広がっていない。大手仮想通貨交換業ビットフライヤー(東京・港)の金光碧執行役員は「デジタル資産は会計・税務上の論点が発生する点が投資の壁になってきた。

今後は日本でもETF上場解禁に向けた議論が活発化するだろう」と指摘する。

(河井優香、篠崎健太、竹内弘文)

<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4869179022052024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=539&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=80603e4d989d0d04a16d4abbe0bbce71 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4869179022052024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=1078&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=4b3ec65bed7a3b9fbe81c5a44fc537fe 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4869179022052024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=539&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=80603e4d989d0d04a16d4abbe0bbce71 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4869179022052024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=1078&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=4b3ec65bed7a3b9fbe81c5a44fc537fe 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4869179022052024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=539&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=80603e4d989d0d04a16d4abbe0bbce71 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4869179022052024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=1078&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=4b3ec65bed7a3b9fbe81c5a44fc537fe 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4869179022052024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=539&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=80603e4d989d0d04a16d4abbe0bbce71 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4869179022052024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=1078&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=4b3ec65bed7a3b9fbe81c5a44fc537fe 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4869179022052024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=539&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=80603e4d989d0d04a16d4abbe0bbce71 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4869179022052024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=1078&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=4b3ec65bed7a3b9fbe81c5a44fc537fe 2x" media="(min-width: 0px)" /></picture>