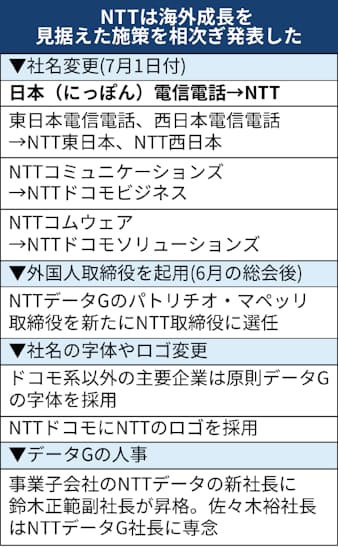

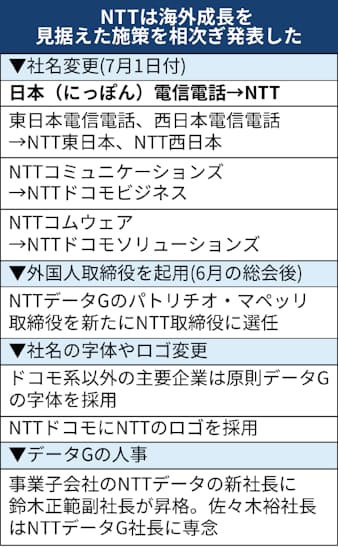

NTTは9日、7月1日付で正式社名を現在の「日本電信電話」から「NTT」に変更すると発表した。社名変更は1985年の民営化以来40年ぶり。

また取締役に初めて外国人を選任する。8日にはNTTデータグループ(データG)の完全子会社化を発表した。一連の施策で、海外に照準を合わせた攻めの経営姿勢を鮮明にする。

ビジネスTODAY

ビジネスに関するその日に起きた重要ニュースを、その日のうちに深掘りします。過去の記事や「フォロー」はこちら。

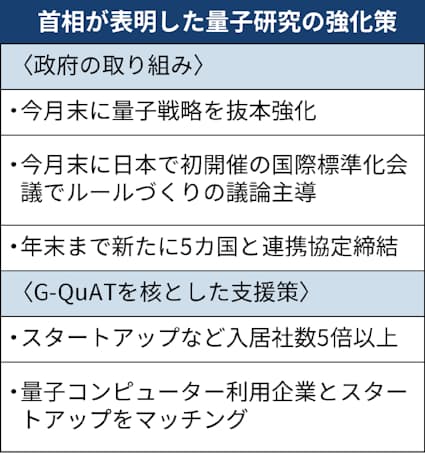

「海外顧客にも通じる社名や字体を採用した。

グローバルな市場を意識して企業ブランドを高める」。9日、東京都内で開いた記者会見でNTTの島田明社長は「コーポレート・アイデンティティーの刷新」という言葉を使って、社名変更などに踏み切る理由を説明した。

社名変更や外国人取締役の起用は2024年のNTT法の改正に伴い可能になった。

民営化後、NTTの事業は固定電話から携帯電話、IT(情報技術)サービスに広がった。音の長短で文字を表す「モールス符号」などを使う電信サービスは2000年代前半に終了するなど軸となる事業は刻々と変化する。

年月を経るごとに正式名称と通称の「NTT」とのイメージのギャップが拡大していた。

新しいコーポレート・アイデンティティー(CI)を発表したNTTの島田明社長(9日、東京都千代田区)

「ダイナミックループ」と呼ぶ青色の会社ロゴはそのまま使う。NTTドコモでも採用することにした。

ただドコモのコーポレートカラーの赤は定着しているため、ロゴを赤色に寄せる。社名に付ける字体は「海外でなじみがある」(島田社長)として、NTTやNTT東日本などで丸みを帯びたデータGのほうに統一した。

人事体制でも変化がある。8日に完全子会社化を発表したデータGのパトリチオ・マペッリ取締役がNTT本体の取締役に就任する。

NTTはマペッリ氏の起用理由について「データGの海外事業の知見を持つ点」とした。国内事業の核になるNTTデータの社長は、金融部門に精通する鈴木正範副社長が昇格する。兼任していた佐々木裕社長は、データGの経営に専念する体制にした。

「ドコモ」ブランドも活用

長距離通信を手掛けるNTTコミュニケーションズやシステム開発のNTTコムウェアはそれぞれ「NTTドコモビジネス」「NTTドコモソリューションズ」に社名変更するとも公表した。

NTTの社名変更や取締役人事は6月に開く定時株主総会で承認を得る。

大がかりな策を打ち出したのは海外展開を広げるためだ。9日は決算記者会見も開いた。すでに業績面でも海外目線が現れている。

26年3月期の連結純利益見通しは前期比4%増の1兆400億円とした。

けん引役はデータGが手掛けるデータセンターの建設・運営事業やITサービスだ。稼ぎ頭のドコモは振るわない。販売促進や通話品質の向上に関わる費用が先行する。

<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6370030009052025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=341&h=270&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=de775b9b0013b225d3669434c0c53540 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6370030009052025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=682&h=540&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=9be5757d53d17ce7d26752acf37c44cf 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6370030009052025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=341&h=270&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=de775b9b0013b225d3669434c0c53540 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6370030009052025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=682&h=540&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=9be5757d53d17ce7d26752acf37c44cf 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6370030009052025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=341&h=270&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=de775b9b0013b225d3669434c0c53540 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6370030009052025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=682&h=540&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=9be5757d53d17ce7d26752acf37c44cf 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6370030009052025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=341&h=270&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=de775b9b0013b225d3669434c0c53540 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6370030009052025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=682&h=540&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=9be5757d53d17ce7d26752acf37c44cf 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6370030009052025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=341&h=270&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=de775b9b0013b225d3669434c0c53540 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6370030009052025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=682&h=540&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=9be5757d53d17ce7d26752acf37c44cf 2x" media="(min-width: 0px)" /></picture>

ITサービスで国内外の顧客開拓や深掘りをする。目先も需要が見込めるデータセンターの建設・運営事業では海外で大規模な投資をしていく方針だ。

データGを本体に取り込むことで次世代通信基盤「IOWN(アイオン)」の投資もしやすくなる。

光技術を活用するアイオンは、電気による通信よりも高速で大容量、低消費電力となる特徴がある。

データGとの連携で、アイオンの開発を加速したり顧客網を拡大したりするつもりだ。

NTTが独自で展開している大規模言語モデル「tsuzumi(つづみ)」を基盤とする生成AI(人工知能)についても拡販できる可能性が高まる。

<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6365038008052025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=504&h=265&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=a8a7e94688c3627a6cbeb82f6bb62637 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6365038008052025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1008&h=530&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=32436ee1c3c8c7ecc59837a631e70733 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6365038008052025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=504&h=265&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=a8a7e94688c3627a6cbeb82f6bb62637 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6365038008052025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1008&h=530&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=32436ee1c3c8c7ecc59837a631e70733 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6365038008052025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=504&h=265&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=a8a7e94688c3627a6cbeb82f6bb62637 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6365038008052025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1008&h=530&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=32436ee1c3c8c7ecc59837a631e70733 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6365038008052025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=504&h=265&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=a8a7e94688c3627a6cbeb82f6bb62637 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6365038008052025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1008&h=530&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=32436ee1c3c8c7ecc59837a631e70733 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6365038008052025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=504&h=265&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=a8a7e94688c3627a6cbeb82f6bb62637 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6365038008052025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1008&h=530&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=32436ee1c3c8c7ecc59837a631e70733 2x" media="(min-width: 0px)" /></picture>

アイオンの協業相手には米インテルやソニーグループのほか、マイクロソフトやグーグルといった米テクノロジー大手がいる。

データGもデータセンター事業でアマゾン・ドット・コムやマイクロソフトといった有力な顧客を抱えており相乗効果がありそうだ。

NTTの株主数、過去最高に

NTTが危機感を強め、18年ごろから始まったグループ再編は最終章を迎えた。

23年には1株を25株に分割し、25年3月末の株主数は過去最高の268万人と分割公表前の3倍近くになった。NTT株はもはや国民の資産形成という意味でも重要な存在だ。

NTTは9日、2000億円を上限とする自社株買いや、15期連続の増配を発表した。ただ業績の停滞感から年初来で3%安と、競合のKDDI(6%高)やソフトバンク(13%高)に比べて見劣りする。

島田社長は社名変更の感想を問われて「一抹のさみしさもない。未来に向かって成長していく」と話した。NTTの海外成長ストーリーは多数の株主らの期待も背負っている。

(野口和弘)

<form class="formWrapper_fu4qb2z" name="article-ask-question-form"></form>

ビジネスに関するその日に起きた重要ニュースを、その日のうちに深掘りします。

日経記事2025.5.9より引用

<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6370592009052025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=443&h=277&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=c6306d25d6efe729cdfdd812e2e6aba0 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6370592009052025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=886&h=554&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=6de133a7ce9b180ca063f642aae57b00 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6370592009052025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=443&h=277&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=c6306d25d6efe729cdfdd812e2e6aba0 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6370592009052025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=886&h=554&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=6de133a7ce9b180ca063f642aae57b00 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6370592009052025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=443&h=277&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=c6306d25d6efe729cdfdd812e2e6aba0 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6370592009052025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=886&h=554&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=6de133a7ce9b180ca063f642aae57b00 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6370592009052025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=443&h=277&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=c6306d25d6efe729cdfdd812e2e6aba0 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6370592009052025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=886&h=554&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=6de133a7ce9b180ca063f642aae57b00 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6370592009052025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=443&h=277&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=c6306d25d6efe729cdfdd812e2e6aba0 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6370592009052025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=886&h=554&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=6de133a7ce9b180ca063f642aae57b00 2x" media="(min-width: 0px)" /></picture>