今回は、大阪難波近郊にある難波八阪神社、黒門市場をめぐる旅を紹介します。

JR大阪駅から地下鉄御堂筋線で難波へ行きます。

難波から南西へ10分方ほど歩くと難波八阪神社に到着です。

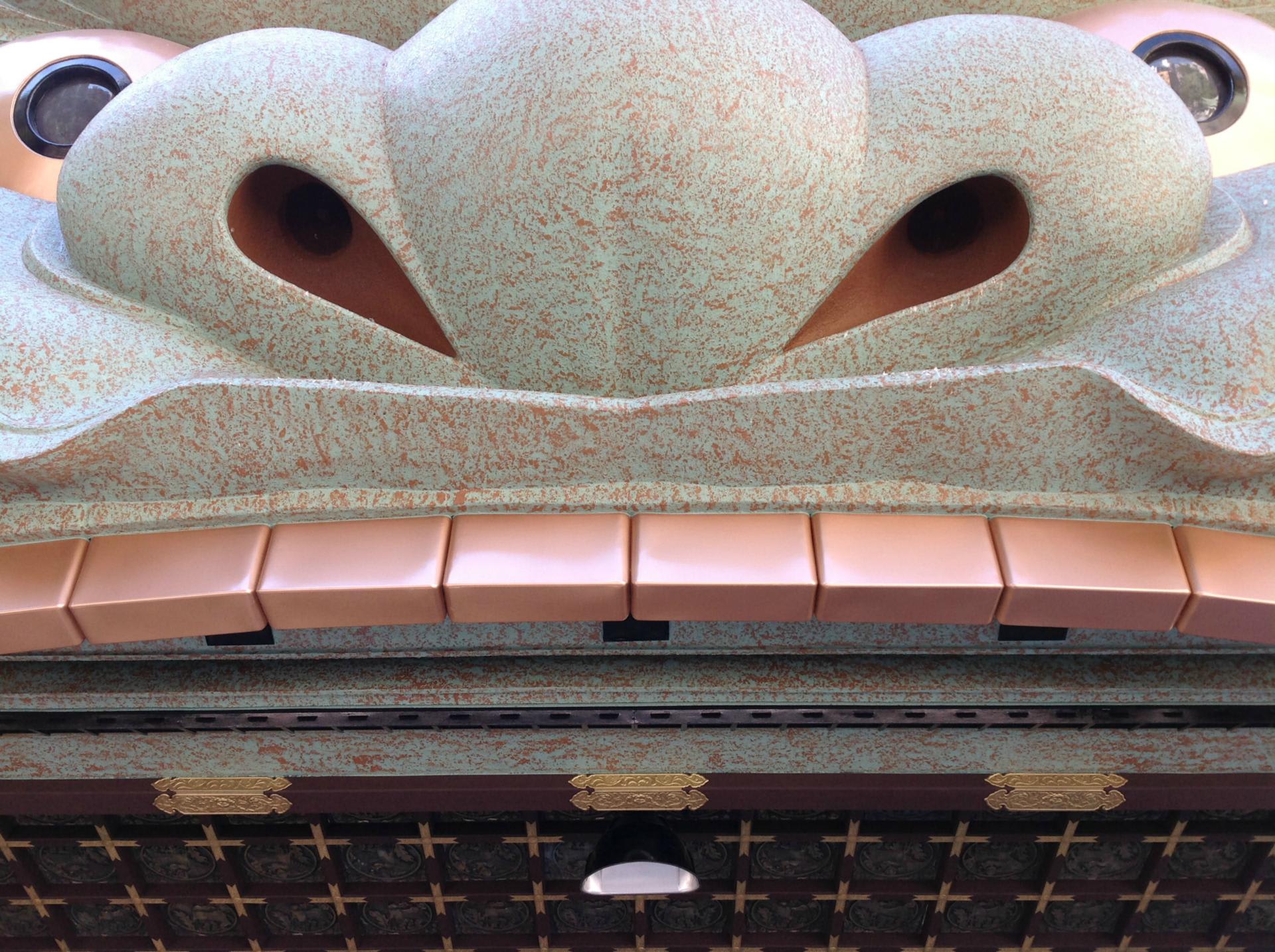

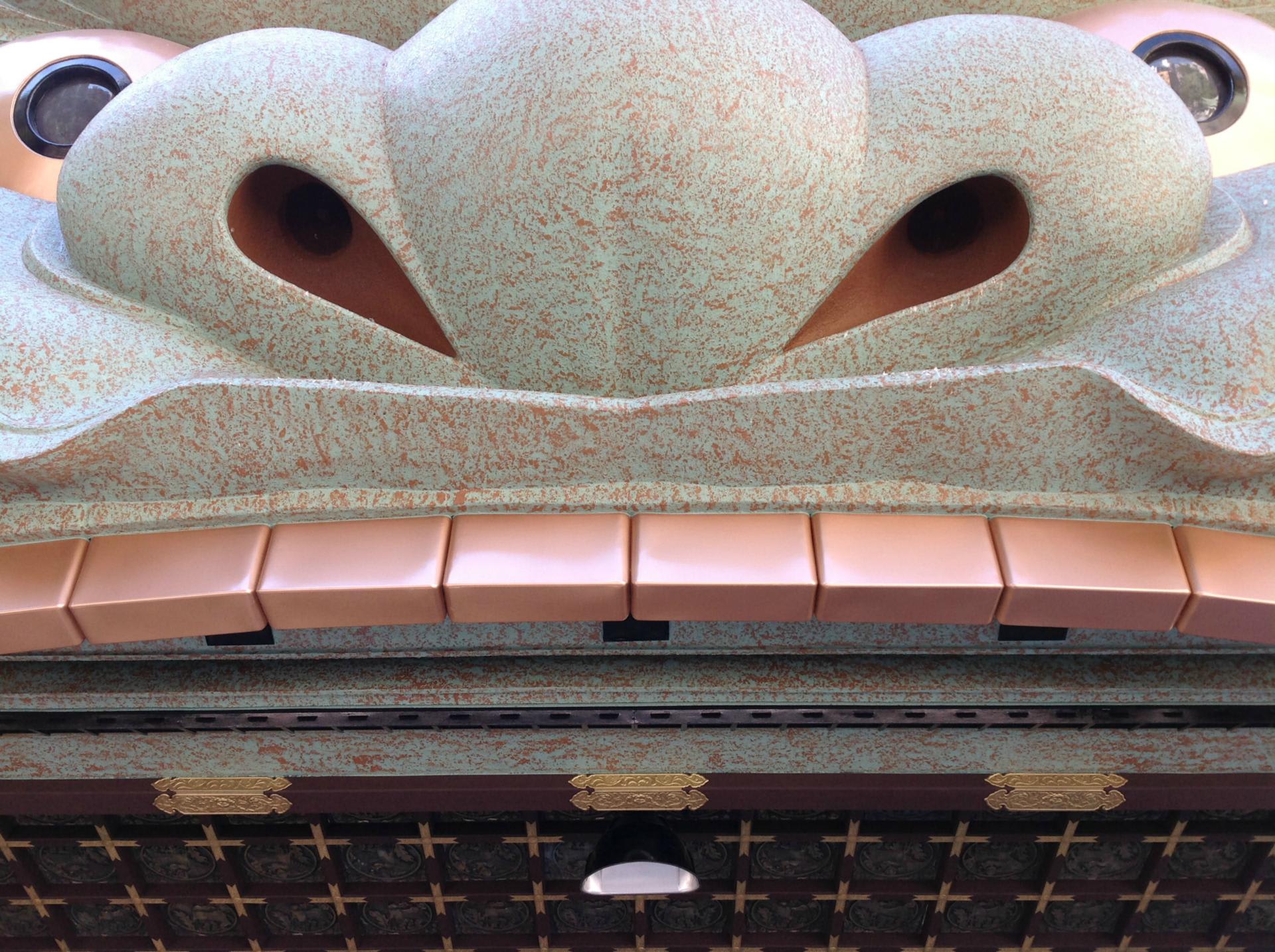

この神社は、1974年に改築された新しい神社で、東側から入るとすぐ獅子頭をかたどった高さ12mの大きな獅子殿があります。

ここは、獅子舞台で、神社で行事がある時に舞が見れます。

この神社の祭は、毎年一月の第三日曜日 (今年は1/18)に開催される綱引神事(大阪市の無形民俗文化財)があります。

綱引神事は、八岐の大蛇を退治し、人々の生活を守り、悪疫を除く行事で、八頭八尾の大綱を大蛇の形にして、

その年の恵方に曳き会い、病疫災厄を祈る神事です。

また、7月には夏祭船渡御が千日前、道頓堀、戎橋筋で開催されます。

まず、舞台を見ます。

獅子の口の中に舞台を設置していて、獅子の顔も怖くなくユーモアもあります。

舞台は、コンクリートで少しさみしいですが、奇抜な造形の舞台は、必見です。

本殿は、この舞台の右側にあり、この本殿も鉄筋コンクリートです。

参拝します。

ここから東に向かって日本橋の駅へ歩いていきます。

なんばシティを超え、堺筋通りを過ぎて、日本橋3丁目の交差点から2本目の道が黒門市場の通りです。

この道を北上すると黒門市場の入口に到着です。入口には、瓦の屋根と提灯があります。

市場は1902年からで、当時は寺が近くにあり、この寺の山門が黒塗りであったため

黒門市場と呼ばれるようになりました。

約180の店舗からなり、鮮魚店が多く、さまざまな食料品を扱う店も多いです。

小さなスーパーや休憩所もあります。

京都の錦市場は、京都府の産物を中心に販売していますが、黒門市場は、大阪の産物にこだわらず、

日本の多府県、世界からの商品を販売しています。

黒門市場を訪れているお客さんは、中国と台湾からが5割くらいを締め、

その他のアジア、北米、ヨーロッパからが2割、日本人は3割ほどと非常に少ないです。

みんな食べたり買ったりして黒門市場を満喫しています。

通りの幅は、錦市場より広く、混んでいても人との交差は問題ありません。

マグロ専門店ではその場でどんぶり、さしみ、マグロステーキを食べられます。

鳥の唐揚げ、魚介類をその場で料理している店も豊富です。

中央付近には、コーヒー豆の専門店があり人気です。毎日異なる原産国のコーヒーを試飲できます。

この日は、エチオペアの豆で、酸味のあるおいしいコーヒーを味わえました。

黒門市場の北部には、横の東西の通りにも商店街があります。

黒門市場のアーケードの所々には、タコ、魚などが商いの都大阪らしい趣きで飾られています。

難波界隈には、黒門市場以外にも活気のある街や商店街が多数あります。

古き良き大阪を味わえる難波近郊を訪れてください。

JR大阪駅から地下鉄御堂筋線で難波へ行きます。

難波から南西へ10分方ほど歩くと難波八阪神社に到着です。

この神社は、1974年に改築された新しい神社で、東側から入るとすぐ獅子頭をかたどった高さ12mの大きな獅子殿があります。

ここは、獅子舞台で、神社で行事がある時に舞が見れます。

この神社の祭は、毎年一月の第三日曜日 (今年は1/18)に開催される綱引神事(大阪市の無形民俗文化財)があります。

綱引神事は、八岐の大蛇を退治し、人々の生活を守り、悪疫を除く行事で、八頭八尾の大綱を大蛇の形にして、

その年の恵方に曳き会い、病疫災厄を祈る神事です。

また、7月には夏祭船渡御が千日前、道頓堀、戎橋筋で開催されます。

まず、舞台を見ます。

獅子の口の中に舞台を設置していて、獅子の顔も怖くなくユーモアもあります。

舞台は、コンクリートで少しさみしいですが、奇抜な造形の舞台は、必見です。

本殿は、この舞台の右側にあり、この本殿も鉄筋コンクリートです。

参拝します。

ここから東に向かって日本橋の駅へ歩いていきます。

なんばシティを超え、堺筋通りを過ぎて、日本橋3丁目の交差点から2本目の道が黒門市場の通りです。

この道を北上すると黒門市場の入口に到着です。入口には、瓦の屋根と提灯があります。

市場は1902年からで、当時は寺が近くにあり、この寺の山門が黒塗りであったため

黒門市場と呼ばれるようになりました。

約180の店舗からなり、鮮魚店が多く、さまざまな食料品を扱う店も多いです。

小さなスーパーや休憩所もあります。

京都の錦市場は、京都府の産物を中心に販売していますが、黒門市場は、大阪の産物にこだわらず、

日本の多府県、世界からの商品を販売しています。

黒門市場を訪れているお客さんは、中国と台湾からが5割くらいを締め、

その他のアジア、北米、ヨーロッパからが2割、日本人は3割ほどと非常に少ないです。

みんな食べたり買ったりして黒門市場を満喫しています。

通りの幅は、錦市場より広く、混んでいても人との交差は問題ありません。

マグロ専門店ではその場でどんぶり、さしみ、マグロステーキを食べられます。

鳥の唐揚げ、魚介類をその場で料理している店も豊富です。

中央付近には、コーヒー豆の専門店があり人気です。毎日異なる原産国のコーヒーを試飲できます。

この日は、エチオペアの豆で、酸味のあるおいしいコーヒーを味わえました。

黒門市場の北部には、横の東西の通りにも商店街があります。

黒門市場のアーケードの所々には、タコ、魚などが商いの都大阪らしい趣きで飾られています。

難波界隈には、黒門市場以外にも活気のある街や商店街が多数あります。

古き良き大阪を味わえる難波近郊を訪れてください。