今回は、愛知県南部 西尾市の「西尾いきものふれあいの里」、華蔵寺(けぞうじ)の吉良上野介「毎歳忌(まいさいき)法要」を紹介します。

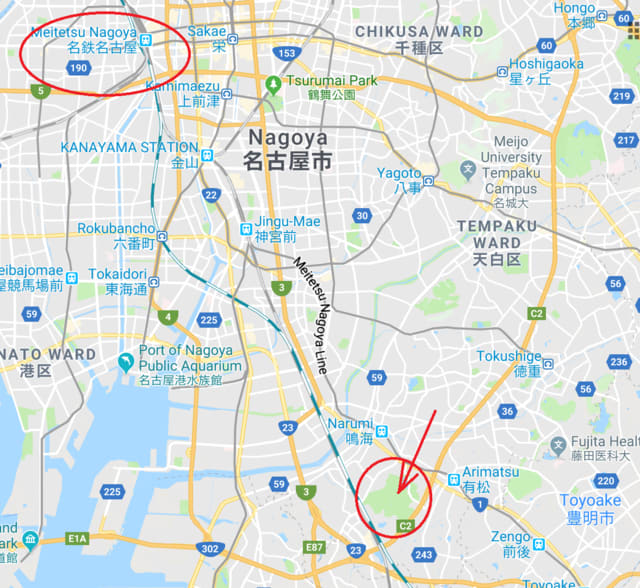

名古屋からクルマで国道23号線を通って1時間半ほどで「西尾いきものふれあいの里」に到着です。

駐車場からネイチャーセンターが見えます。

「西尾いきものふれあいの里」は、里山を再現した生物を観察できる22.4haの広大なビオトープが広がっています。

センターゾーンとサブゾーンで構成され、ビオトープガーデン、里山、トンボの里、チョウの小径などがあり、多くの生物を観察することができます。

入園無料です。双眼鏡、図鑑の貸出しもあります。定休日は、月曜日です。

まず、駐車場からネイチャーセンターへ向かいます。

ネイチャーセンターには、小草池に生息している魚類が水槽で展示されています。オイカワ、カワムツ、タモロコなど13種の淡水魚を見ることができます。

また、このあたりに生息する生物のビデオも見れます。

次に、ネイチャーセンターのまわりにあるビオトープガーデンへ行きます。

ここの池には、メダカ、モツゴ、ギンブナ、ヌカエビ、イシガメが生息し、鳥が休憩できる池、カブトムシの幼虫のための堆肥置場もあります。

ネイチャーセンターの南には、田んぼと沼があり、10/下旬から11/中までコウノトリが繁殖保護地の福井県からこの田んぼへ訪れてきました。

コウノトリが気に入った貴重な自然がこの「西尾いきものふれあいの里」にあるようです。

次に「里山エリア」へ向かいます。

最初に灌漑用のため池として造られた「小草池」が見えてきます。

この池には、ネイチャーセンターの水槽にいた多くの魚類が生息し、水鳥たちの憩いの場にもなっています。

広大な小草池を通って、東方にある里山エリアから「トンボの里」へ向かいます。

里山エリアには、田んぼ、柿の木、小川があります。

1kmほど歩いて行くと「トンボの里」に到着です。

ここには、山からの水を利用してトンボのヤゴが生息できる池を4ヶ所ほど設置し、オニヤンマ、オオシオカラトンボ、ミヤマアカネ、アジアイトトンボなどのヤゴが生息しています。池に近づいてよく観察するとヤゴが底で動いているのを見ることができます。

次にネイチャーセンターに戻り、クルマで万燈山のサブゾーンへ向かいます。

ちょっと道がややこしいのでネイチャーセンターの管理人の方に道を聞いてから向かってください。

クルマで10分ほどで万燈山のサブゾーンに到着です。

ここには、チョウの小径、野鳥の森があります。

この時期チョウはほとんど見れませんが、野鳥の森にはジョウビタキ、カモなどを遠くに見ることができます。

西尾いきものふれあいの里の観察時間は、センターゾーンに2時間、サブゾーンに1時間ほど必要です。

次に西尾市の歴史に触れるため「吉良上野介のゆかりの地」を巡ります。

まず「華蔵寺」へ向かいます。

吉良上野介は、江戸時代忠臣蔵で悪役の当事者ですが、地元西尾市では、洪水を防ぐ「黄金堤」(こがねづつみ)の建設、新田の干拓など数々の善政を行った「民のための殿様」として愛されています。

この吉良上野介の墓が、華蔵寺にあります。

吉良家墓所では、毎年、吉良上野介の命日:12月14日に「毎歳忌法要」が行われ、当日は本堂横にある御影堂が開帳され、吉良上野介義央公、義安公、義定公の木像を見ることができます。向かって左端が吉良上野介です。

次に、黄金堤へ向かいます。

ここには、洪水を防いだ堤が今も残っていて、記念碑横には、吉良上野介が馬にまたがっている像もあります。

吉良上野介は、地元西尾市では今も愛されていることがよくわかります。

西尾市には、西尾城、吉良温泉もあり、また日本茶の生産が盛んで西尾の抹茶は有名です。

西尾で、自然、歴史に触れる旅をしてみてください。