中沢遺跡(なかざわいせき、滋賀県草津市):古墳の副葬品、鍬形石が河川の跡からまさかの出土。古墳時代前期~中期(4世紀~5世紀)

中沢遺跡は琵琶湖の南東部、草津市から栗東市にかけて所在します。平成23年~24年度には、遺跡の南側で発掘調査を行い、古墳時代前期~中期(4世紀~5世紀)の河川跡を検出しました。この河川跡は直線距離にして全長約130mあり、ここから動物の骨や植物(桃)の種のほか、土器や木製品、石製品が多数出土しています。木製品には腰掛や高坏(たかつき)など一般の集落では見られない特殊品がありました。規模の大きな前方後円墳からは、これらを石や埴輪(はにわ)で模倣した製品がしばしば出土していることから、腰掛や高坏は、当時の社会にとって大変重要な意味を持っていたといえそうです。

また、石製品には滑石(かっせき)製の子持勾玉(こもちまがたま)や有孔円板(ゆうこうえんばん)などがあります。さらに、河川跡の底付近からは、腕輪形石製品の一つである鍬形石(くわがたいし)が見つかりました。鍬形石は古墳の副葬品として出土することが多く、古墳以外での出土は滋賀県内では初、全国でも2例目となる大変珍しい事例です。こうした出土遺物は、水辺での祭祀に用いられたと考えられます。

(上)腰掛:古墳時代前期、幅48㎝、奥行き23.5㎝、高さ19.5㎝。ケヤキを用いた一木造りのもの。古墳に副葬される椅子形石製品や埴輪の腰掛に似ていることから、有力者の存在が浮かび上がる。ひじ掛け状の丸縁部分には、補修の跡が認められる。

(上)木製高坏(もくせいたかつき):古墳時代前期。脚の裾部のみ出土。残存径54㎝、残存高6.6㎝。クスノキ製。裾部から脚部にかけて透かし孔の装飾が施されている。

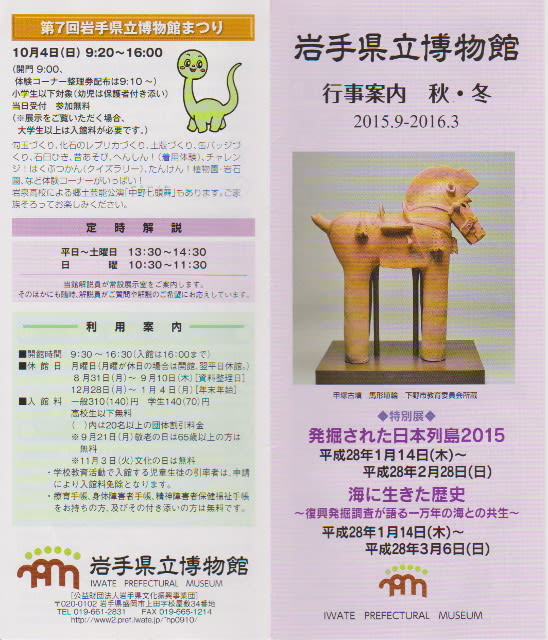

(上の左下)鍬形石(くわがたいし):腕輪形石製品の一種で、南海産の大型巻き貝、ゴホウラで作られた貝輪を模したもの。裏面に彫られた溝は、貝の水管溝(すいかんこう)を表している。石材は緑色凝灰岩(りょくしょくぎょうかいがん)で北陸産と考えられます。上半部のみの破片で、高さ8.9㎝、幅8.7㎝、厚さ1.9㎝です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます