2017年7月30日(日)、えさし郷土文化館(奥州市江刺区岩谷堂字小名丸102-1)の「平成29年度相原康二館長の

ツキイチ講座・菅江真澄の『かすむこまがた』を読む」を受講した後、妻の求めに応じて江刺区米里人首地区を訪ね

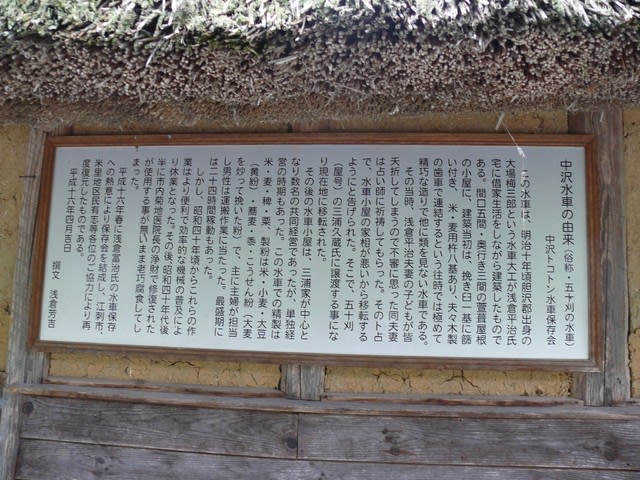

ました。この日は、時間が遅かったので、中沢トコトン水車と中沢麓山神社など数か所を見学しただけで帰ってきま

した。 中沢麓山神社入口付近にあった中沢トコトン水車小屋付近に群生したオオハンゴンソウ(大反魂草)が、黄色

い花を沢山咲かせていました。

オオハンゴンソウ(大反魂草)キク科 オオハンゴンソウ(ルドベキア)属 Rudbeckia laciniata

カナダからアメリカ合衆国東部が原産地の多年草。性質が強く、広く栽培されたので、山奥の廃村などに

も野生化したものが残っているものが見られる。高さは2m近くもあり、上部で枝分かれして、先端に

鮮やかな黄色の花が咲く。花の最盛期は7~8月だが、10月頃まで咲いている。頭花は直径10㎝ほどで、

10個ほどの舌状花が1列に並んだ一重咲き。日本でよく見られるのは万重咲きの園芸品で、ハナガサギク

(花笠菊)と呼ばれている。[山と渓谷社発行「山渓ポケット図鑑2・夏の花」より]

オオハンゴンソウは野生化が問題となり2006年に施行された外来生物法で、特定外来生物に指定されたため現在は駆除対象になっています。

環境省のサイトに詳しく出ているのでそちらをご覧ください。

特定外来生物の解説:オオハンゴンソウ [外来生物法]

http://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list/L-syo-03.html