(上)文芸春秋社発行「蝉しぐれ」(文春文庫)の表紙。(下)「蝉しぐれ」の冒頭(朝の蛇)部分の原稿。

2014年9月2日(火)、一関市大東町渋民公民館(館長・伊藤朋広)主催の室蓬カレッジ「現代文学講座・日本を代表する時代小説を読む」の第2回(藤沢周平の「蝉しぐれ」他を読む)が大東町渋民集会センターで実施されたので妻と共に参加しました。講師は昨年に引き続き内田正好氏(一関市教育委員、盛岡大学非常勤講師、元・一関一高校長、川崎町在住)。

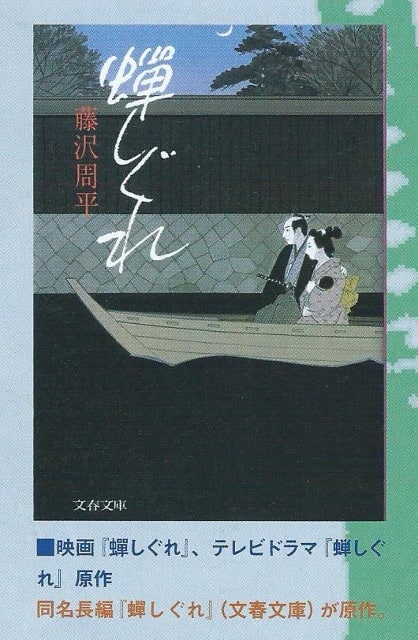

この日、内田先生は映画やテレビドラマ等になった作品から話を始めました。1994年の早い時期にこの「蝉しぐれ」を宝塚歌劇団が「若き日の唄は忘れじ」と題して公演していたことを知りました。

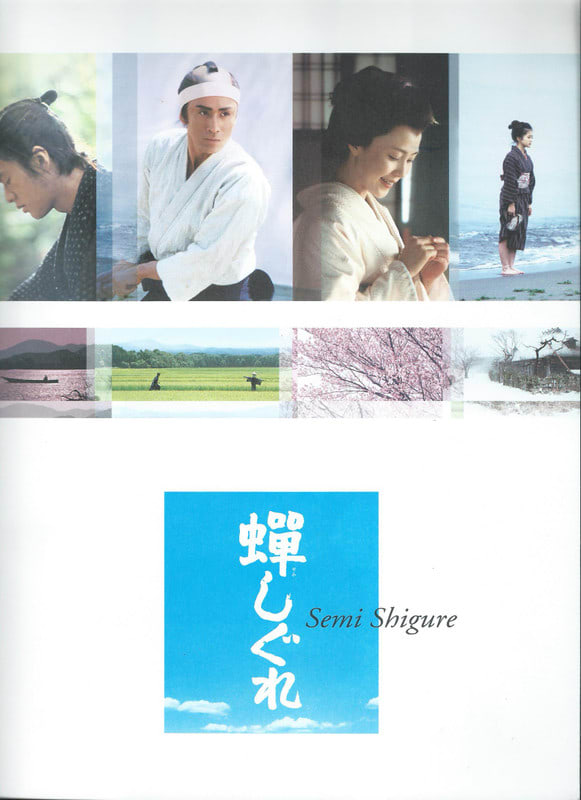

(上)映画「蝉しぐれ」2005年「蝉しぐれ」政策委員会のパンフレット表紙。

(下右)テレビドラマ「蝉しぐれ」NHK2003年放送(全7話)

藤沢周平「?しぐれ」1986(昭和61)年:あらすじ

海坂(うなさか)藩の下級武士である普請組に属する牧家。その養子である牧文四郎は十五歳、隣家の娘(小柳)ふくとはお互い、未だ恋ともいえない淡い思いが芽生えている。ある朝、文四郎は蛇に咬まれたふくの手当てをしてやった。

ある日突然、悲劇が起こる。尊敬する養父が藩内抗争に関わって切腹、謀叛人の汚名を被った父の亡骸を文四郎は一人荷車で運んだ。急な坂道で往生していたとき、ふくが駆け寄って手助けしてくれた。謀叛人の子という誹り、減禄される屈辱…、文四郎を囲む環境が辛苦を極める中、いつまでもそんなふうに一緒に歩いて行きたいと文四郎は願ったが、ふくは藩の江戸屋敷で奉公するために旅立った。

歳月は流れて、ふくは側室となり、藩主の子を産んだことを風の便りで聞いた。密かに国元に戻ったふくを守る使命を負ったのは、剣の腕を見込まれた文四郎。そんなある日、文四郎は家老の里村に呼ばれて、お家騒動の火種となる恐れが出てきたので側室ふく様の子を奪え、と命じられる。が、そこには、覇権を握らんと策謀する家老の罠があった。文四郎は承知したと見せかけて、幼なじみや、亡き養父を慕った者らの協力を得て里村家老の放った刺客を蹴散らし、ふくと子を安全な場所に送り届ける。こうして物語は終焉に近づく。単行本化にあたり、新聞連載時とは書き換えた週末部分。二十年の歳月を経て、ふくと再び会うその場面に、文四郎の成長を見届けてきた読者の感慨は揺さぶられる。

”海坂(うなさか)藩普請組の組屋敷には、ほかの組屋敷や足軽屋敷には見られない特色がひとつあった。”と始まる「朝の蛇」と”二十年余の歳月が過ぎた。若いころの通称を文四郎と言った郡奉行牧助左衛門は、大浦郡矢尻村にある代官屋敷の庭に入ると、馬を降りた。”で始まる最後の「蝉しぐれ」の章と文芸評論家の秋山駿(あきやま・しゅん)氏の「解説」を内田講師が読んでくださいました。