TBS系日曜劇場「この世界の片隅に」は、劇場版アニメもヒットしたこうの史代さんのマンガが原作。「漫画アクション」で連載され、2009年に「文化庁メディア芸術祭」のマンガ部門優秀賞を受賞したマンガ。戦時中、広島・呉に嫁いだ18歳のすずの生活が、戦争の激化によって崩れていく様子が描かれた。

詳しい内容等は下記のWebサイトを観てください。

https://dramamiru.mantanfun.jp/article/0000463.html [この世界の片隅に」

TBS系日曜劇場「この世界の片隅に」は、劇場版アニメもヒットしたこうの史代さんのマンガが原作。「漫画アクション」で連載され、2009年に「文化庁メディア芸術祭」のマンガ部門優秀賞を受賞したマンガ。戦時中、広島・呉に嫁いだ18歳のすずの生活が、戦争の激化によって崩れていく様子が描かれた。

詳しい内容等は下記のWebサイトを観てください。

https://dramamiru.mantanfun.jp/article/0000463.html [この世界の片隅に」

西郷吉之助(隆盛) 鈴木亮平

NHK-TVで毎週放送されている大河ドラマ「西郷(せご)どん」。妻が観忘れないようにと予約録画

しておいてくれていたので、一日遅れで観た。今週は第7話『背中の母』。西郷吉之助(隆盛)数え年

26歳・嘉永5年(1852)の話です。前年に新しい薩摩藩11代藩主に島津成彬が就任しています。

吉之助にとっての斉彬への奉公は、米や麦が少しでも多く収穫できるよう、丁寧に村々を見て回ること。

斉彬が藩主になってから、百姓たちの顔が以前より明るくなった。今年は稲の育ちも順調である。斉彬

は「経済の根本は勧農なり、勧農は政の基本なり」という政治信念の下、新田開発を奨励し、荒れ地を

開墾する百姓たちに牛を貸し出すなどの補助も怠らなかった。吉之助は自ら泥まみれになって百姓たちを

手伝った。

嘉永5(1852)年夏、長いこと労咳(ろうがい・肺結核)を患っていた祖父・西郷龍右衛門(りゅうえ

もん)が亡くなった。父親・西郷吉兵衛、母親・西郷満佐(まさ)を相次いで亡くします。祖父が亡くな

った後、吉之助の妹・西郷 琴の縁談にも差し支えると諭されて、須賀と結婚します(吉之助の最初の妻)

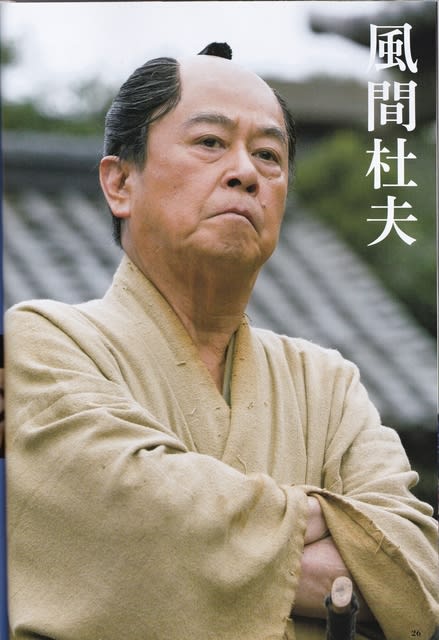

(上)西郷吉之助の父・西郷吉兵衛:風間杜夫

西郷吉之助 と薩摩藩士、吉之助の盟友 大久保正助(利通) 大久保正助:瑛太

(上左と下)西郷吉之助の弟・西郷吉二郎:渡部豪太

(上)西郷吉之助の妹・西郷 琴:桜庭ななみ

(下)薩摩藩11代藩主・島津斉彬(なりあきら)の養女(篤姫)になり、後に徳川家定の正室になる

於一(おいち):北川景子。

あらすじなどいろいろ書こうとしましたが、うまくまとめられないまま、また日曜日が来てしまい

ました。Webサイトに載っていた記事で代行させていただきます。

http://www.crank-in.net/entertainment/news/54266 [『西郷どん』第7話、病気の母を安心

させるため嫁をもらった吉之助~]

2018年1月18日(木)、昨年購入していた表記の本を漸く読み終えました。この本のカバーの裏側には次の通り書かれています。

植物はなぜ薬をつくるのか:古代から人間は植物のもつ成分を薬として活用してきた。しかし、なぜ、どのように植物が薬を作るのかがわかってきたのは、ゲノム解読が進んだ、つい最近のこと。最先端の研究を紹介しつつ、植物と薬の奥深い関係を探る。

プロローグには、「植物は人間に優しく恵みを与え、植物成分は健康をもたらしてくれるものと、私たちは思ってしまいます。(中略)確かに、植物やその化学成分が、私たちの生活にうるおいと安らぎをもたらし、薬や健康食品として、健康の増進に役立っていることは間違いがありません。実際に非常に多くの薬が植物から得られています。誰もが何らかの形で、毎日植物からの化学成分の恩恵にあずかっているのです。

しかし、植物の側から見たときに、植物は私たち人間に恵みを与えるつもりでこれらの化学成分を作っているのでしょうか?

恵みをもたらしていると考えているのは、一方的に人間の側だけから見た勝手な思い過ごしではないでしょうか?もし、そうだとしたら、なぜ植物はこのような化学成分を作り出すのでしょうか?

本書は、そのような基本的な問いかけに答えようとして書かれています。

2016年7月31日(日)、宮城県大崎市にある吉野作造記念館(大崎市古川福沼一丁目2番3号)を見学しました。みやぎ生活協同組合と共催の2016年度前期企画展「暮らしの向上を求めて」[5/29(日)~8/7(日)]を見るためでした。「デモクラシーは暮らしから」と題して、大正時代の吉野作造から戦後の大橋鎮子まで、暮らしの豊かさを求めた人々の活動を紹介する展示物が掲示されていました。NHK-TVで放送中のTV小説「とと姉ちゃん」のヒロインのモデルになった大橋鎮子が戦後に創刊した『美しい暮しの手帖』第1号(昭和23年)の表紙画も展示されていました。

2016年7月5日(火)、一関市立渋民市民センター(伊藤 館長:大東町渋民字伊勢堂)主催の平成28年度室蓬カレッジの現代文学講座(全5回の3回目)が開催されました。今年度は「無頼派・山川修平の作品世界」と題して一関市川崎村薄衣(うすぎぬ)出身の作家・山川修平さん作品を取り上げていますが、第3回目の今回は小説「白磁の画家」の鑑賞でした。

今回は、山川修平(本名・千葉勝也)さんの実兄で川崎町在住の千葉富哉さん(昭和8年生まれ)にお越し頂いて話をお聞きしました。6月30日(木)に取り上げた小説「北上川」では、主人公の信一は長男で、弟がいるのですが、実際は修平さんは次男で長男は冨哉さんです。また、肺結核で信一が結核療養所に入院したのは高校に入る前で、3年後に生まれた後輩と一緒に高校生活を送りますが、実際は高校2年の時だったそうです。小説は実際のことを書いていると思っていましたが、幾つかの相違があるとのことでした。

小説「白磁の画家」の鑑賞では、先ず(9~25ページ)第一章 幼少年期(家族とその時代/母の死、そして太平洋戦争/世紀の渡航奇策)を講師の内田正好先生が朗読してくださいました。いつもの通り、淀みの無い明快な朗読で感心して聞きほれてしまいました。

(上)「呉炳学画集」のデッサンの項目に収録されている「鉄道員」(9頁)は兄の肖像でもある。鉄道員の制帽の似合う表情に、誠実さとやさしさが滲み出ている。

次に朗読されたのは「あとがき」(254~256頁)で、次にこの「白磁の画家」を執筆することになったいきさつが書かれた頁(246~251)、「呉炳学略年譜」、そして「まえがき」(6~7頁)の順でした。

(下)呉炳学(オ ビョンハク)画伯と著者の山川修平さん(2012年、呉炳学88歳大回顧展、2月7日~12日、豊橋市美術博物館。)

(下6つ)この本に収録されている呉炳学画伯の絵。

『白磁の画家』~芳醇にして強靭なる呉炳学の世界 山川修平著 三一書房発行 2,400円+税

本書は、在日朝鮮人画家・呉炳学(オ・ビョンハク)の足跡と、彼の絵画に対する情熱を伝える伝記小説である。

第一章(幼少年期):1924(大正13)年1月21日、大日本帝国(以下「日帝」)の植民地支配下にあった朝鮮半島北部・平安南道で生まれた。家業は半分自作、半分小作という農家であった。この地の冬は氷点下20℃、時には25℃になることすらあり、耕地は凍土と化す。農作物は雑穀(稗、粟、大豆)がほとんどであった。(以下省略)。