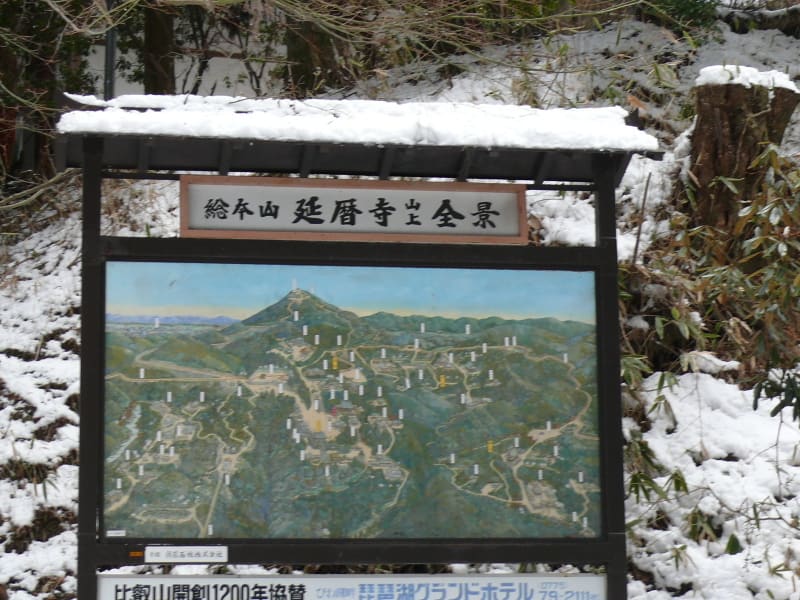

大講堂や鐘楼がある平地から一段下にある平地にある萬拝堂(まんぱいどう)&一隅を照らす会館(総合案内所、無料休憩所)などに行くには、鐘楼を潜り抜けて階段を下りる道と鐘楼の脇を通るゆるやかな道がある。

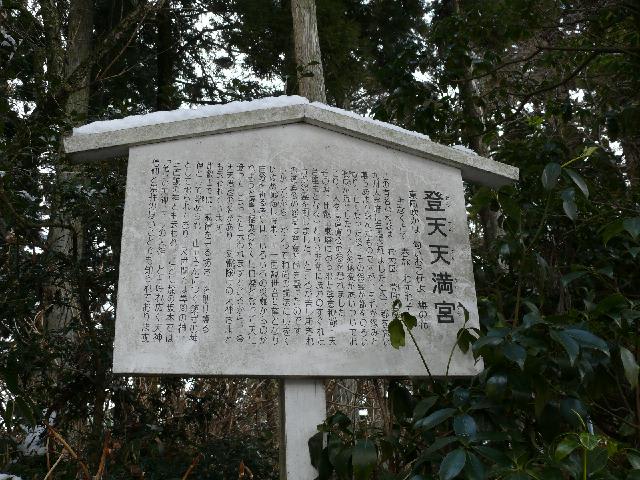

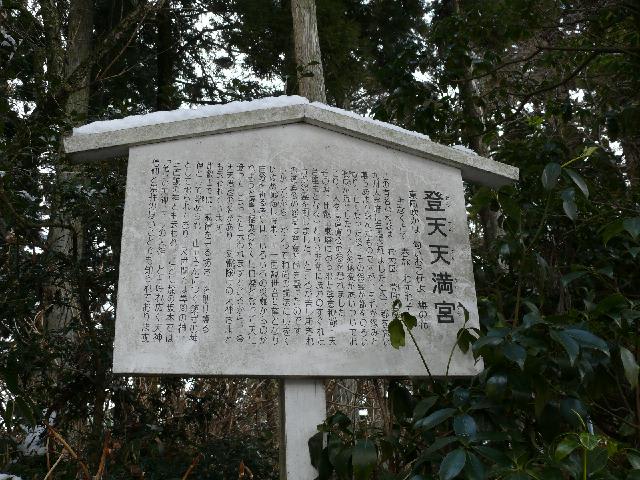

階段の道の脇に牛の像が祀られていたが、「登天天満宮」であった。

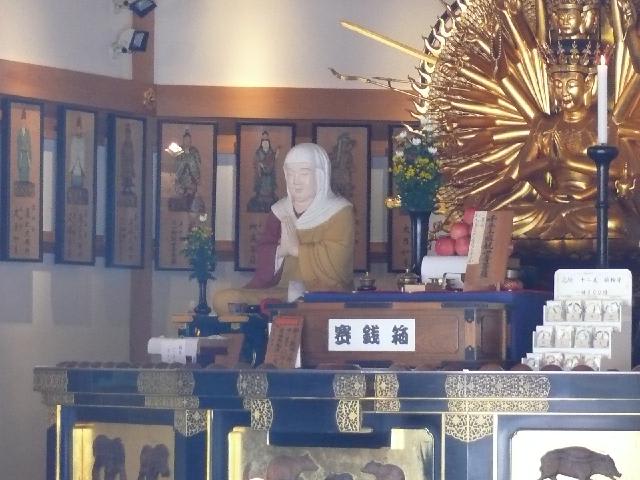

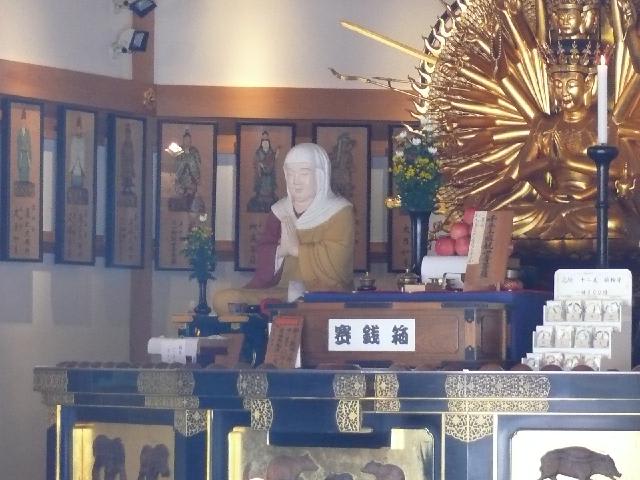

「萬拝堂」は比叡山の回峰行者が、この地で全国の神・仏を遥拝するところから名付けられたお堂で堂内は千手千眼観世音菩薩を本尊とし、天台・伝教両大師像、更に毎月の1日から30日を守護する三十番神像が奉安されている。また、萬拝堂の横にある「一隅を照らす会館」は参拝者の無料休憩所として利用され、館内のマルチビジョンは比叡山の自然、修行、行事を常時紹介している。[比叡山延暦寺発行「比叡山」より]

(上)萬拝堂と(下)萬拝堂の仏様

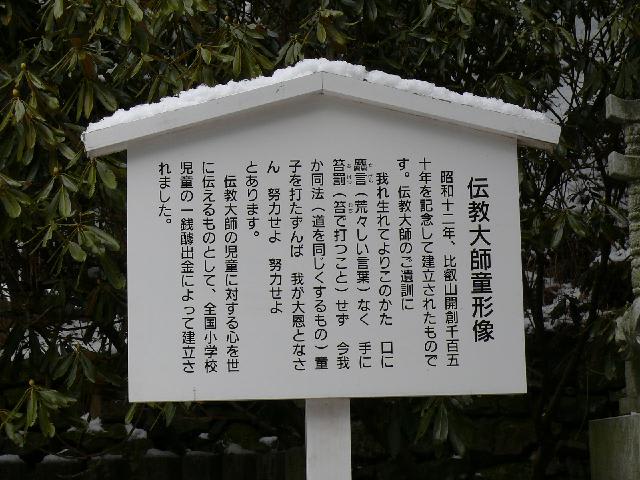

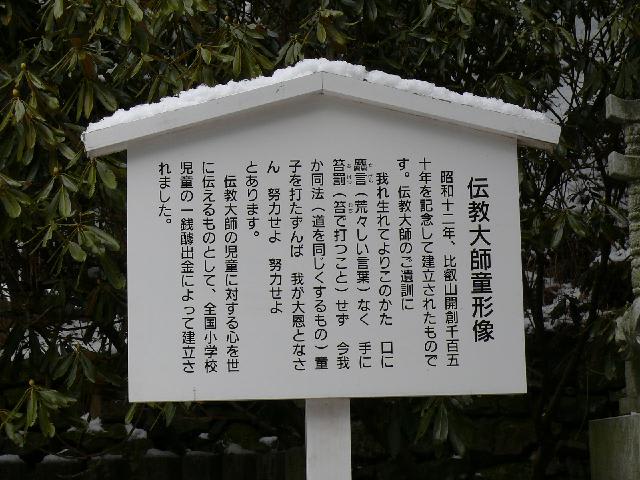

(上)大黒堂:大黒堂は、伝教大師自作の三面大黒天を祀っている。「出世大黒天」ともいい、人々の招福などを祈るところ。[比叡山延暦寺発行「比叡山」より]

萬拝堂や大黒堂がある平地より更に一段低い平地にあるのが根本中堂。今回は時間の関係もあり、内部に入って見学したのは根本中堂だけ。

文殊楼は、根本中堂の前にある石段を上った所に建ち、比叡山の総門の役割を果たしている。慈覚大師円仁の創建といわれ、楼上に文殊菩薩が祀られている。[比叡山延暦寺発行「比叡山」より]

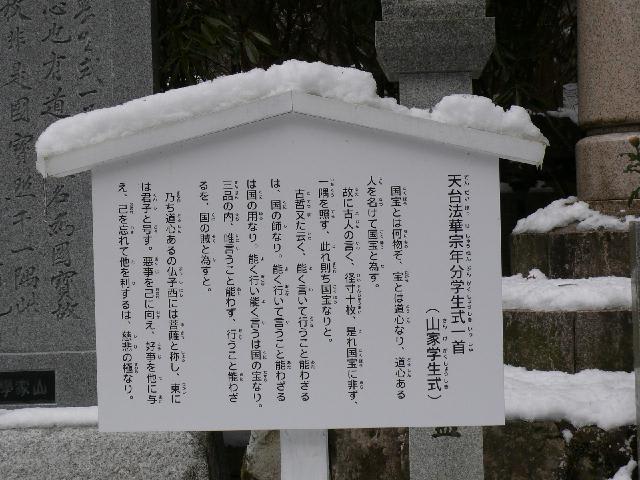

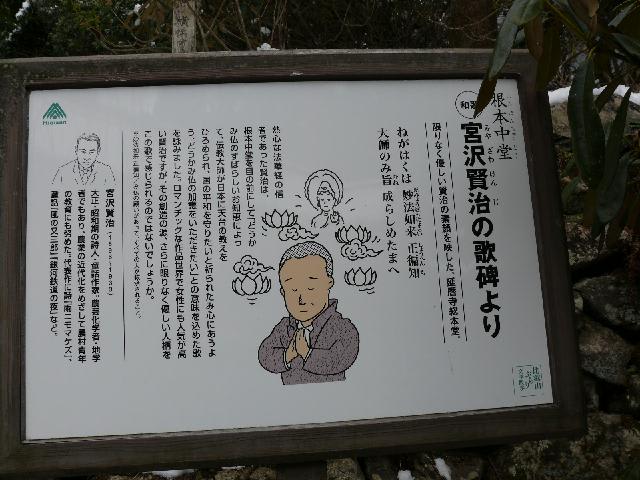

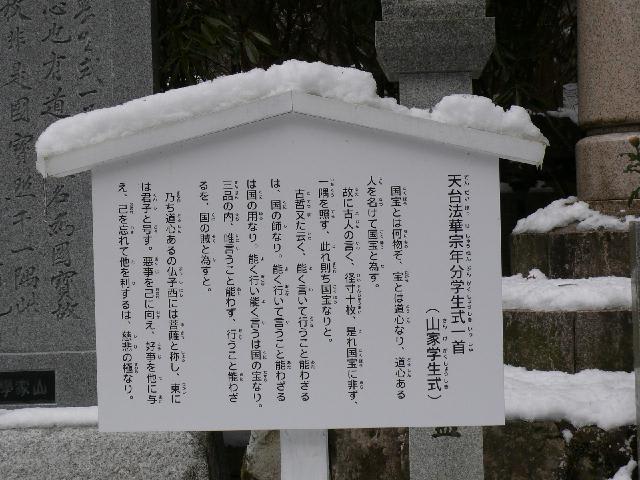

(上)と(下) 天台法華宗年分学生式一首

(下)伝教大師童形像などがある場所のさらなる奥に「宮沢賢治歌碑」を見つけました。

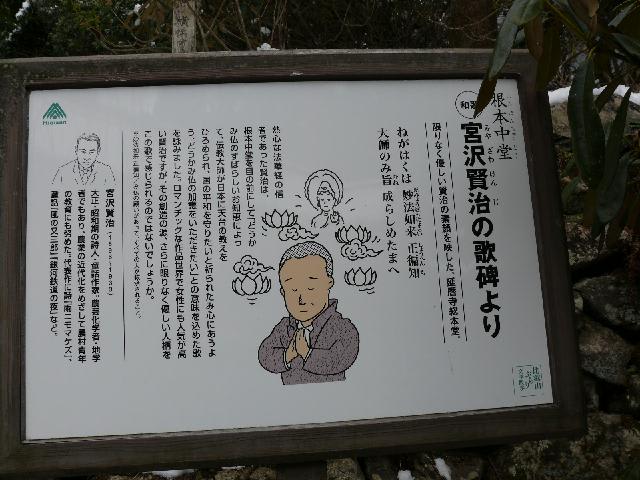

根本中堂:「ねがはくは 妙法如来 正徧知 大師のみ旨 成らしめたまへ」

徧(へん=あまねく)

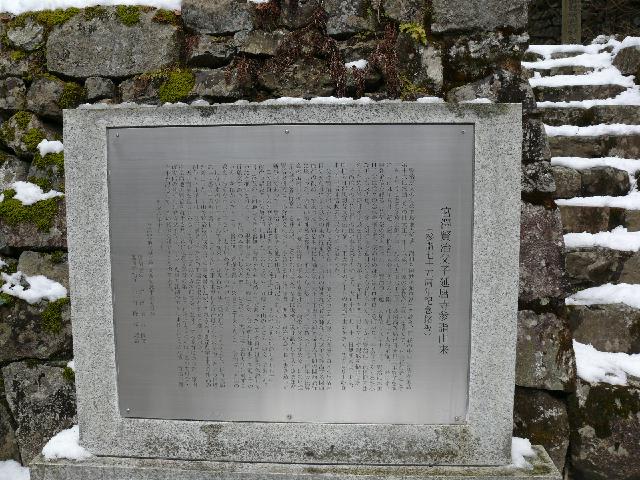

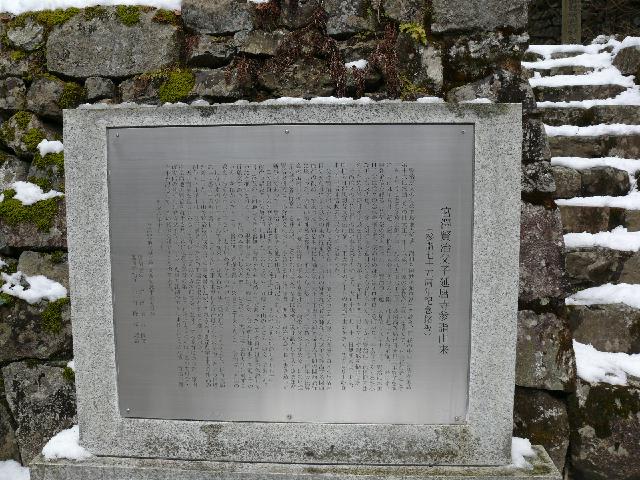

宮澤賢治父子延暦寺参詣由来(参詣75周年記念銘板)

賢治が父の勧めで島地大等著「漢和対照妙法蓮華経」を読み、同経の中の妙法寿量品等十六に感動したのは大正3年18歳。生家の宗教浄土真宗を捨てて、法華経行者として生きて行くことを父政次郎に告げたのは大正7年2月。盛岡高等農林研究科2年終了を機に、大正9年5月日蓮主義国柱会に入会。居室の2階には日蓮上人大曼陀羅、1階には阿弥陀仏を祀る2仏併祭の家となった。

賢治の日蓮上人帰依は同年12月。賢治はお題目、父は代々の念仏を譲らず、家の中の母子はオロオロするばかり。学友等に対する熱心な折伏も成功せず、父に対する題目の勧めも容れられず、苦しんだ賢治は自己信仰を強めるため花巻の町を太鼓を打ち鳴らしながら「お題目」を門づけして父や親戚を悩ませた。

賢治は父の念仏信仰の固い事に業を煮やして大正10年1月23日、無断家出、上京、国柱会日蓮思想普及宣伝に奉仕。東大学生のノートの筆稿で生計をたて、低カロリーの食事。自己信仰活動の効果も不毛に近かった。父は賢治の将来を心配して花巻から上京。下宿先のウナギの寝床の部屋や生活を目のあたりに見て熟慮の末の提案は「お前の好きな伝教大師などへ父子で参詣する関西旅行の勧め」であった。

賢治も特に反論もなく大正10年4月の初め某日6日間の関西旅行に旅立った。先ず伊勢神宮を参拝。1泊ののち比叡山に直行、伝教大師生誕1100年大法要会の最終日(推定)、まず「不滅の法灯」の根本中堂を拝み、最後に父のすすめで「にない堂(法華堂と常行堂)」を拝んだ。このにない堂父子参詣は戦後、後日談として父・政次郎が賢治史研究家・小倉豊文に伝え、小倉がそれを平澤農一関西・賢治の会会長に書き送った新事実であって、賢治の和歌その他の作品にも明記されてはいない。

この日の賢治の延暦寺参詣で得たものは、大講堂では「…きみがみ前のいのりをしらせ」。賢治の認識では伝教大師に問うたいのりは最澄19歳で入山のときの「願文」であった。同、第五の「回施して悉く皆無上菩提を得せしめん」であったことを賢治は認識体認していたと推定される。又、「根本中堂」のうたは、妙法如来(御本尊薬師如来)を通じての祈願文であった。「…大師のみ旨成らしめたまへ」のみ旨は、大講堂で伝教大師に対するいのりを確かめたところ、皆に無上菩提を得せしめることであったので、賢治は「大師の教えにみそなわして下さい」と歌いあげたものと思われる。

にない堂の常行堂を拝んでは従来の一派専行から法華経の原点に立ちかえり、伝教大師は「…悉く皆の無上菩提…」と言っている事を重視した賢治はみんなの幸福、という目標を案出した。下山後賢治は多数の童話や詩を書いたが、これら自由闊達な宇宙大の作品の制作エネルギーは、父子参詣で得た宗教的理念に根本があると推定される。

天才賢治を包容力をもって育成した父政次郎であり、慈母イチの養育にあった。家出滞京窮地の賢治を蘇生させ、彼に仏教文学者の第一歩を踏みこませたのは、とりわけ父・政次郎の勧めた延暦寺父子参詣であった事を江湖の方々に末長く伝えるため、賢治生誕100年を記念して、この銘板を建立するものである。平成8年10月13日。宮澤賢治生誕100年関西記念事業委員会。賢治実弟 宮澤清六 撰文、 延暦寺執行 小林隆彰 謹識。