5月2日

卵は6個。これ以上は増えず、メスは巣にじっと座り込んで抱卵開始。昨年1回目も6個でした

5月3日~4日

昨年7月、2回目の子育てで巣立つ直前にカラスに襲われてヒナ5羽全てが失われてしまった経験から、今年は巣にガードをつけてみました

当時、巣とヒナがなくなった事情がわからない(恐らく襲撃の現場を見ていない)親(オス)が、翌日も餌をくわえたまま必死でヒナたちを呼んでいた姿が今も忘れられません。もちろんツバメの外敵にも生きる糧が必要ではあるのですが、また同じことがそのままツバメたちに繰り返し起きないように、「大家」としては一応のことはしてあげたい

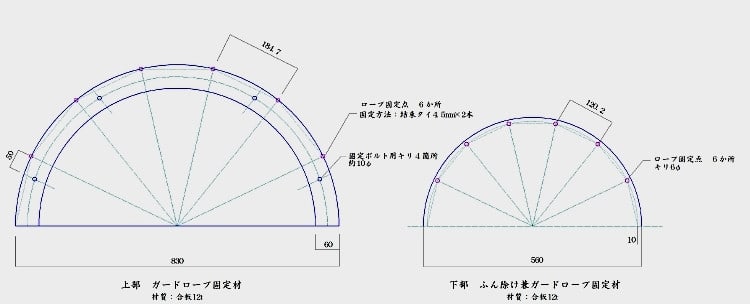

カラスは羽に何かが触れるのを嫌がる習性があるようで、そのため「ツバメは通れるけれどカラスは通れない」間隔で巣の前に紐などで障害物を取り付けると防御効果が上がるようなので、下の図の部材を作って取り付けました

要は天井からふん避けの板までの間にロープ(麻などの丈夫で柔らかく、且つ視認性が良くツバメが傷つかない素材)を張るのですが、我が家の車庫は豪雪向け鉄筋コンクリート造のため、天井へのロープの取り付けはテープやネジフックなどは使うことができないです(もし無理に使うと、突然外れて親鳥やヒナが怪我をする可能性有り)

そこでロープを固定するための半円状リングをコンクリートネジで取り付け、そのリングからロープを釣る方法としました

ツバメにとって巣の前に突然現れるこのような「得体の知れないもの」を取り付けるのは、抱卵を開始してからにするべき、それ以前だとツバメが警戒して他所に行ってしまうことがあるそうで、抱卵が始まった今が作業の絶好のタイミングだと思います。 ただし作業中は常にツバメの様子を観察し、尋常ではない兆候を示したときはすぐに作業をやめるつもりでいました

左図が天井面に取り付けるロープ固定材、これを4mmφコンクリートネジ4箇所で固定します。 右図がふん除け板兼ロープ固定材。いずれも材料はDIY店の12mm厚合板

ロープの固定間隔は天井面で約18から18.5センチ、フン避け板面で約12センチです。ロープ間隔や取り付けノウハウなどは 「一般社団法人Tsubame Japan」様の記事を参考にさせていただきました

部材製作中。最初適当にスケッチで書いた図をもとに合板へ墨出したところ、微妙に間違いがあることがわかり急遽CADで書き直しました(汗 適当にやると適当にしかできませんね。。。材料をカットする前でよかった

ガード取り付け前のオスとメス、いつもとても仲良し

天井面と下部に部材を取り付け。天井面は4本、下部は2本の4mmコンクリートネジで固定。ツバメ(メス)はこの作業を始める直前まで(脚立を立てて近くに行くまで)しっかりと卵を温めていました。メスがサッと居なくなってからは時間との勝負、モタモタしていてメスが巣に戻るのが遅れると卵の保温に影響が出てしまいます。あらかじめ穴あけ位置を墨出ししておいて、

1. コンクリート粉塵が巣に入らないように養生

2. ハンマードリルで穴あけ6か所 3.ネジ仮止めテスト

4.養生取り外し 5.部材取り付け

この間約10分ほど、十分手短だったつもりですが、部材取り付けの最中にはもうメスが戻ってきていて、「ねえ、はやくしてよ!」と傍で飛んで催促されます。脚立から降りると「待ってました」とばかりに巣に飛び込んで抱卵を再開していました

上下を紐で結び完成。紐のテンションは強すぎず弱すぎずで張ってあります

ちょっと芸術的なオブジェクト?? ロープの天井面側固定は、部材への穴あけではなく結束タイを使い、ツバメが通れないなどの事態の際には簡単にロープ間隔を変更できるようにしてあります

さてこれで慣れてくれるかな、うまく隙間を通り抜けられるかな、と心配でしたが、最初に戻ってきたメスはロープの手前で1秒ほどホバリングして様子を見てから、さっと巣に着陸していました。さすがですね、すぐに状況を判断します。オスも夕方メスとともにロープの間を通って巣の傍までに行くのが確認出来たので、ひとまずほっとしています

いつもは巣のすぐ左側にある電線ループにオスが留まっているのですが、その位置には壁際から一番近いロープがあり、オスは「仕方なく?」それよりも奥(左側)のループに留まるようになりました

あともうひとつ工夫をしました

深夜真っ暗な中でツバメが車庫の中を飛ぶことはまずないのですが、万一何かに驚いたり地震に反応したりすると、暗闇で見えないロープに衝突して羽を痛めてしまう可能性があります。なので従来からある赤外線センサーによる照明器具とは別に小さなLEDライトを常夜灯として点灯しておくことにしました

出来るだけのことはしてみました。

巣の位置は昨年は車庫の入口、そして今年は奥の方で昨年よりも外敵から見えずらい場所ではあるものの、巣の存在を気づかれ、こちらがいない時間帯を狙われる可能性はあります。ツバメと同様外敵も必死

ツバメたちの子育て、なんとかうまく乗り切れますように