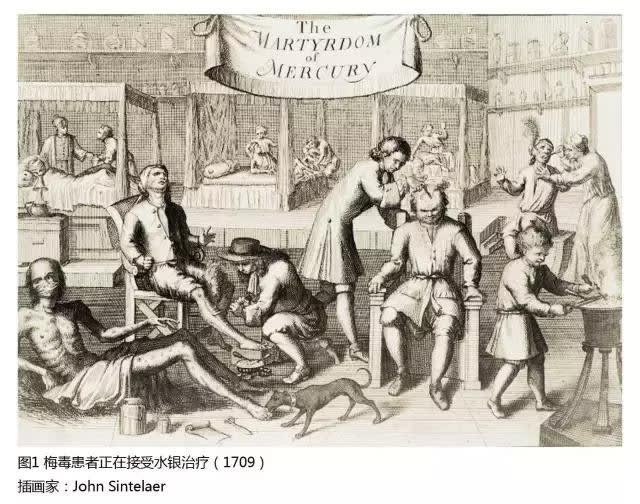

竜王のいちご、甘くて美味しかったです。

ヴァージニアいちご

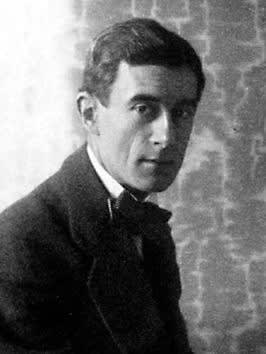

1890年撮影のシベリウス(25歳)

美しくてビッカビカ、贅沢なことです。

「いちご」は『本草和名』(918年頃)や『倭名類聚抄』(934年頃)に「以知古」として、出てきます。

『日本書紀』には「伊致寐姑(いちびこ)」、『新撰字鏡』には「一比古(いちびこ)」とあります。

『本草和名』では、蓬虆の和名を「以知古」、覆盆子の和名を「加宇布利以知古」としており、近代にオランダイチゴが舶来するまでは「いちご」は野いちご全般を指していました。

北半球のヨーロッパやアジアでは、古く紀元前から各地に自生していた野生イチゴの採集と利用が行われていたといわれています。

スイスの遺跡で出土した紀元前3830年から3760年頃の穀物のスープからはイチゴの痩果が発見されています。イチゴの栽培は古代ローマでは既に行われており、14世紀から16世紀にはいくつかの品種が栽培されていました。

近代栽培イチゴであるオランダイチゴは、18世紀にオランダの農園で、北米産のバージニアイチゴ (F.virginiana) とチリ産のチリイチゴ (F. chiloensis) の交雑によって作られました。

北米原産のバージニアイチゴは、探検家や植民者によって16世紀前半から18世紀半ばにかけてヨーロッパへ持ち込まれた種で、植物園を通じてヨーロッパ各地に普及しました。

ヴァージニアいちご

一方チリ原産のチリイチゴは、マプチェ族などの先住民によって長年栽培されてきた品種です。

チリイチゴは18世紀初頭から19世紀半ばにかけてヨーロッパへ持ち込まれた種で、こちらも植物園を通じてヨーロッパ各地に普及しました。

ジャン シベリウス(1865-1957年)フィンランド大公国ハメーリンナ生まれ、フィンランドウーシマー州ヤルヴェンパー没

1890年撮影のシベリウス(25歳)

が、「Rakastova」はカンテレタール(フィンランドの抒情詩)に1894年曲をつけたものです。

数年前にクレルヴォ交響曲を初演するも、評判は芳しく無く、1892年、音楽院や、指揮学校で教鞭を取りますが、これにより作曲の時間が取れずに苦しみます。

「クリスチャン4世」の劇付随音楽を書き、馴染みやすい曲想で人気がでます。妻のアイノと出会ったり、フィンランディアで爆発的人気を博すのはもう少し先。

それまでにヘルシンキ男性合唱コンクールのために書いた作品で「Rakastova」ラカストヴァ(愛する人)

この曲は1898年混声コーラスに本人によりアレンジされ、1911年、トライアングルとティンパニを含む弦楽合奏に編曲されました。

第1曲「恋する人」 Rakastava

第2曲「愛する人の通る道」 Rakastetun tie

第3曲「こんばんは-さようなら」 Hyvää iltaa ... Jää hyvästi

この一曲目「私の愛しい人はどこにいるの?」の歌詞に野いちごが出てきます。まだいちごではなく野いちごです。

英語では

The Lover ( I Where Is My Beloved)として知られています。

I Missä armahani?

どこにいるのか 私の愛しい人は

どこに住んでいるのか 恋人は

どこにあるのだ 喜びは

どの土地に生えているのだ 私の野イチゴは?

歌声は牧場には聞こえず

遊ぶ姿も林には見えない

森からは聞こえぬ 楽の音は

カッコーの声も丘からは

けれどもし 愛しい人が歩けば

私の野イチゴが

私の恋する人が

輝く人がそぞろ歩くのなら

私の角笛は響きを発し

山の斜面はこだまを返す

彼方の森も言葉を発し

あらゆる丘もカッコーの声に満ちる

森は戯れ

牧場にも永遠の喜びが

後にオーケストラ編曲も出ています。