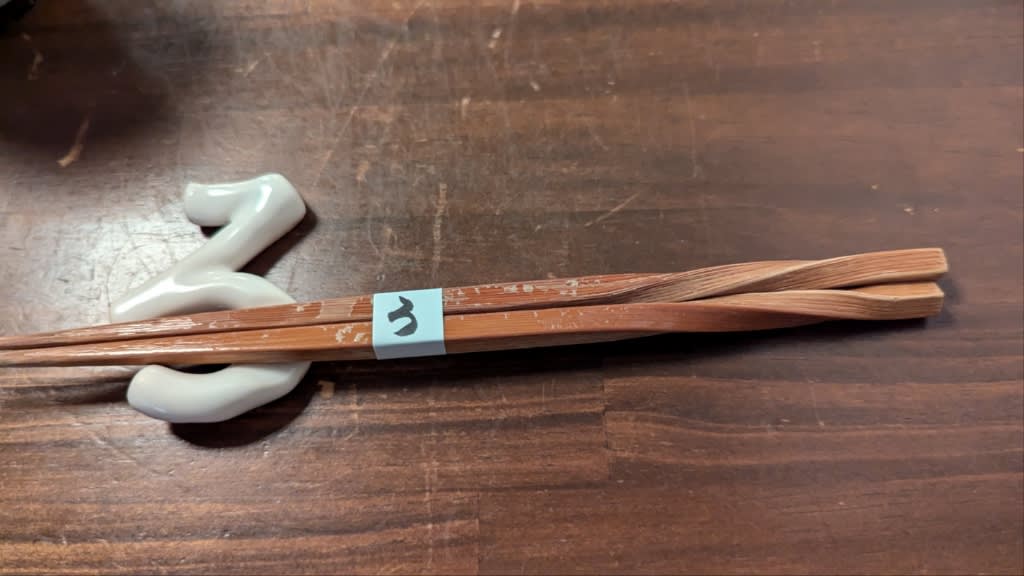

年末。やっと休みになった夫と次男が家にいる間に、ずっと変えたかったすり減ったマットの交換。

がピエール・デュポンの指示したㇳルコ式の絨毯の生産に始まりました。

とギャラリー ダポロンGalerie d'Apollon

のために作られたものです。

が1678年にヴェルサイユ宮殿に移ったとき、シャルル・ルブラン(1619-1690年)

コーナンに行って切り売りのマットを敷くことにしました。

台所のカウンターやや食器棚の形にマットを切って

床下収納の形に切って

両面テープで貼って。

なんか良い感じじゃない?

だいぶ部屋が明るくなりました。

足元温かいし。

全体の掃除は明日かな。

うちのカーペットはシンプルな安いものですが、

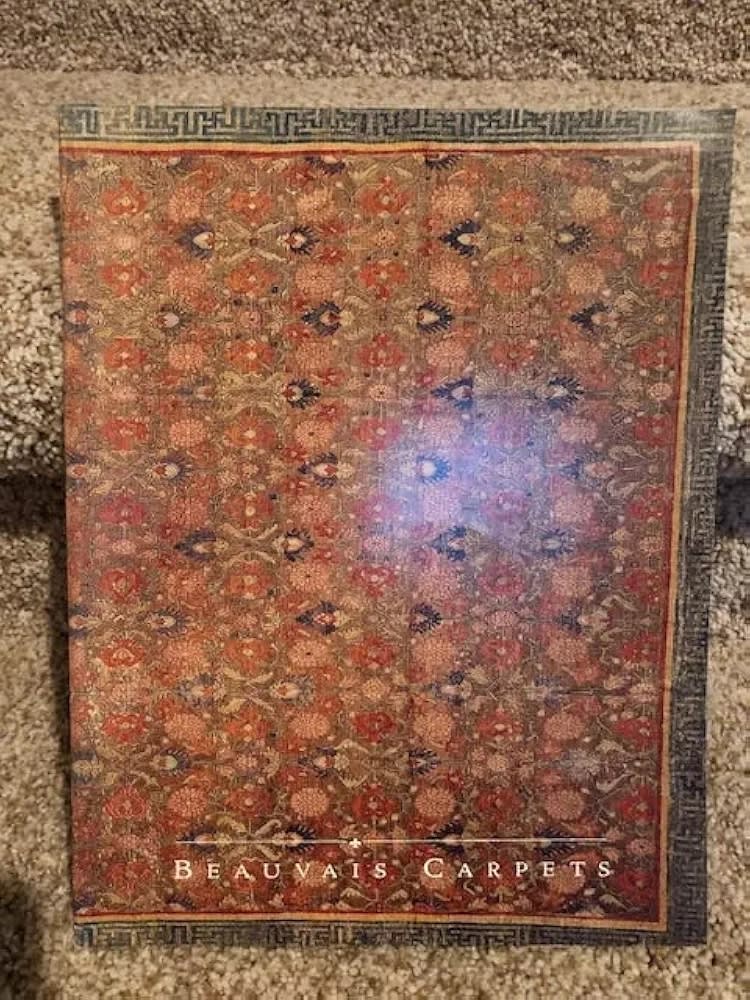

フランスの絨毯は

1608年、アンリ4世(1553-1610年)

1608年、アンリ4世(1553-1610年)

がピエール・デュポンの指示したㇳルコ式の絨毯の生産に始まりました。

この生産場所は、パリのすぐ西のシャイヨのサヴォナリーSavonnerie工場に移動しました。

SavonnerieとSimon Lourdetにより製作された絨毯がいわゆるルイ13世絨毯です。

それらは花瓶や籠の中に花とともに飾られます。

デザインはオランダ風、フランダース風の織物および絵に基づいています。

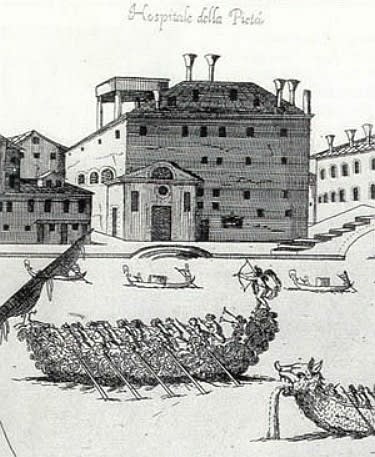

最も有名なSavonnerie絨毯はグラン ギャラリーGrande Galerie

とギャラリー ダポロンGalerie d'Apollon

のために作られたものです。

ルイ14世(1638-1715年)

が1678年にヴェルサイユ宮殿に移ったとき、シャルル・ルブラン(1619-1690年)

の指示により作られた105の傑作は使用されることはありませんでした。

それらのデザインは、アカンサスの葉、建築様式の縁取り、および神話の場面(チェーザレ リパ1555-1622年

のイコノロギア

Cesare Ripa's Iconologie)という著作お手本にしたもので、ルイ14世の権力のシンボルを表現するものでした。

18世紀中ごろのデザイナーではピエール ジョズ ペロー(Pierre-Josse Perrot1678-1750年)が最もよく知られていす。

彼の作品と図面は、優雅なロココ様式の巻物、主要なバラ結び、シェル、アカンサス葉、および花の飾りで有名です。

サヴォナリー Savonnerie工場は、1826年にパリのゴブランに移動しました。

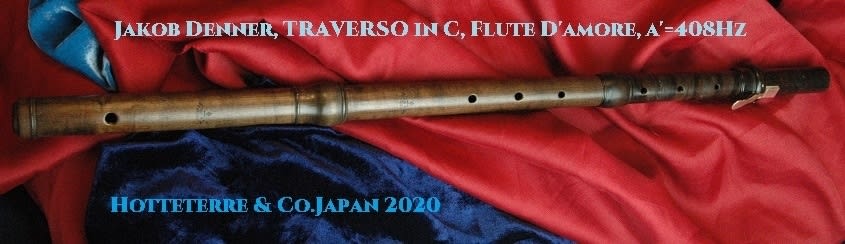

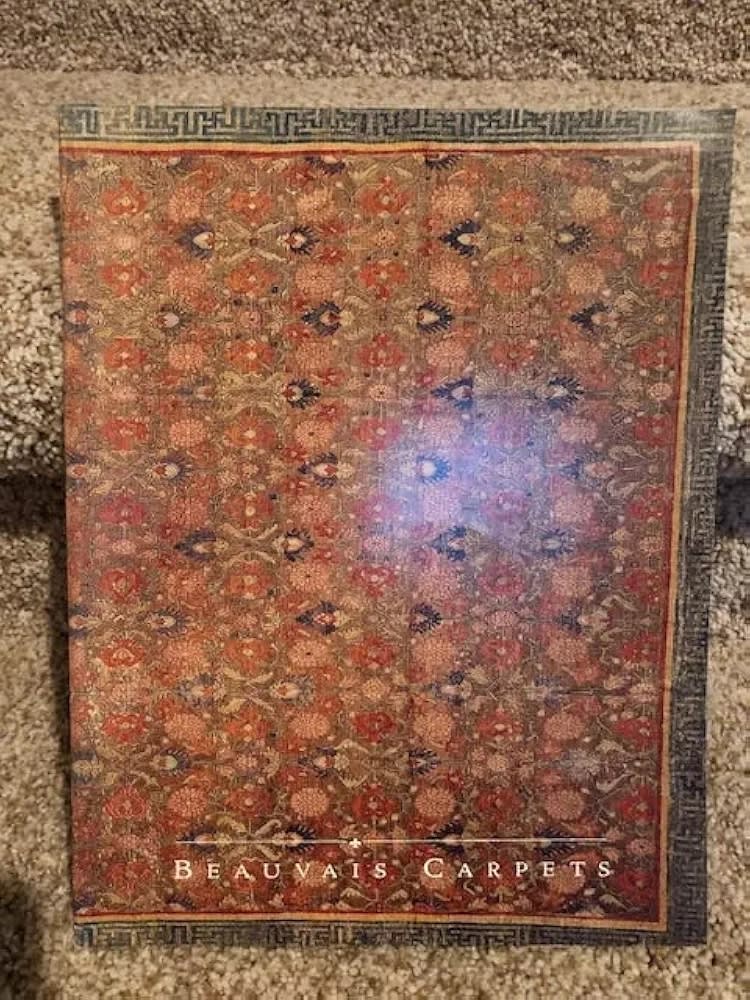

ボーヴェBeauvais工場は1780年から1792年までパイル絨毯を作りました。

オービュッソンAubussonの工場での生産は1743年に始まりましま。

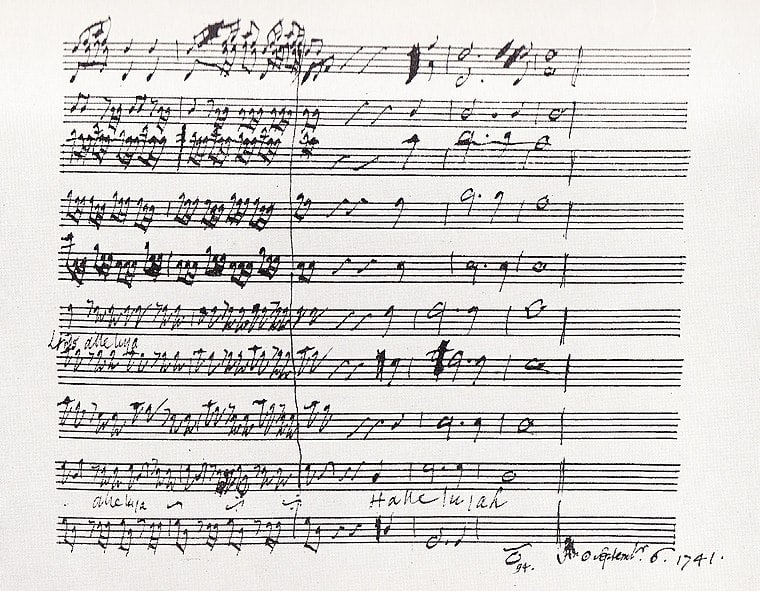

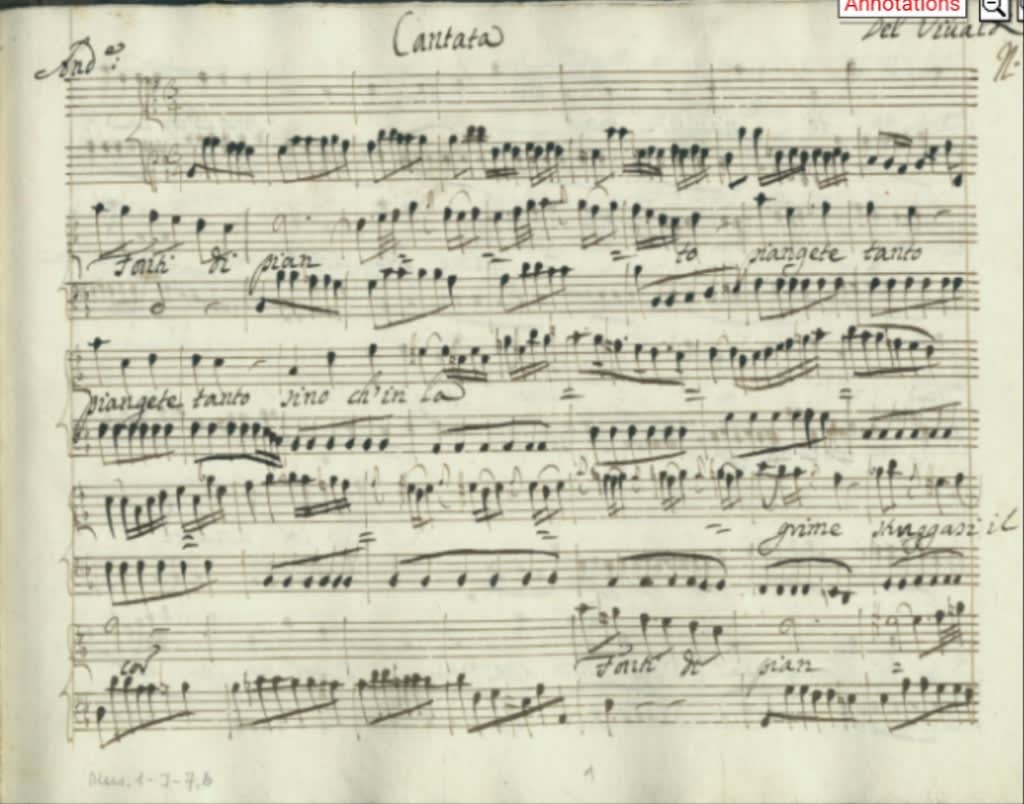

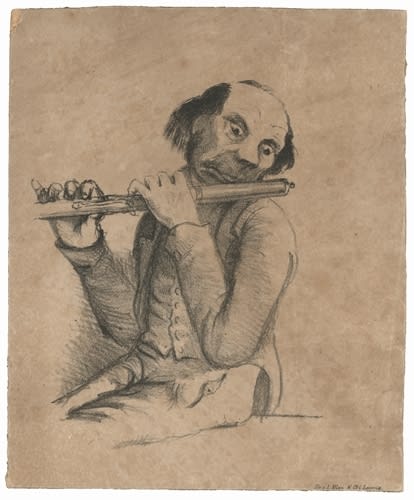

フランスの絨毯が始まり、もっとも、栄えたルイ14世の時代、彼の宮殿で響いていた音楽は主にジャン パテイスト リュリ(1632-1687年)

そしてマラン マレー(1656-1728年)

ヴェルサイユの音楽でした。

ルイ14世の建築、敷物、音楽そのすべてが彼の力と繁栄を示すものでした。

1.壮大な戦争の空気(ジャン=バティスト・ド・リュリ、1707年)

2.組曲第1番ニ短調よりアレマンド(マリン・マレ、1686年)

3.ブーレ (J-B リュリー、1707)

4. クーラント第1組曲 ニ短調 (マレ、1686年)

5.バスルーム付きグランドエアー(J-B Lully、1707)

7.オーベルチュール〜シャコンヌ(J-BLully、1690年)

8.ロンドー (J-B Lully、1707)

9.愛の前奏曲 (J-B Lully、1681)

10. トルコ人の儀式のための行進(J-B Lully、1670年)