病院のWi-Fiのせいか、なぜかログアウトし、その後はまたしてもログインできず、帰ってアンインストールをして、ログインしたら入れました。

手術の夜も下書き保存していたのに投稿9:00にできず😭💦

今頃になってしまいました。

→

1月29日は左目の手術でした。

朝、次男が京都の病院まで送ってくれました。

8:30から入院手続きなので、

7:00に出発。

6:59日の出。

今日も快晴です。

失敗率の少ない手術とは言え、やっぱりどきどきします。

今回は12:30から手術。

次男は「めしは手術の後だな。」と言ってでていきました。

コロナで面会は手術当日でも30分までだから。

また、流行っているみたい。

前回は2時からだったので、ゆっくりだったのですが、診察。

手術前の目薬16回。

お昼は先にでてきました。

「途中だったら温め直しもあるので食べててくださいね。」

と、言うことで食べました。

…なんと前回と全く同じ!

曜日で決まっているのかなぁ?

まあ、最後までしっかり食べて、結局1番過ぎに移動。

「病院あるあるやな。」と後で次男。

「早く呼び出しといて待たされる。」まあね。

手術は「ちょっと心配だったけど、まあうまく行きました。」と先生。

よかった。

30日10:00には退院します。

「2回目なのでちゃんと動かさないでくださったので、やりやすかったですよ。」ですって、だって1回目は「上むいて、上!」とか「違うそっちは右!後1ミリ下!」とか立て続けに言われて視界はぼやけてるしどこをどう見ているのか?自分でもわからないのに、どうすればいいんだ〜!って感じ。

最後の方に「反対の目と同じところ明かりの方を見てくれたらいいんです。」って言われてやっと納得。

先生ってコミュ力いるなぁ!私も生徒さんに同じことしてるんではないか?と3週間考えた末の今回。

音楽の教え方も同じ。

以前学んだ師匠出口和世さんのお話し。

1相手が変わるという確信がない、(理解できるように言えないと思う時は)言わないこと

2.批判は一度目は親切、2回目はおせっかい、3回目は余計なお世話、4回目は暴力。

3、誰かが叱られているときは、それに重ねて言わない。集団でいうのは暴力

などなど他にもいろいろあったような気がしますが、レッスンの時には特にこの3つは思います。

なかなかコミュニケーションは難しい。

まだまだ修行しなければ。

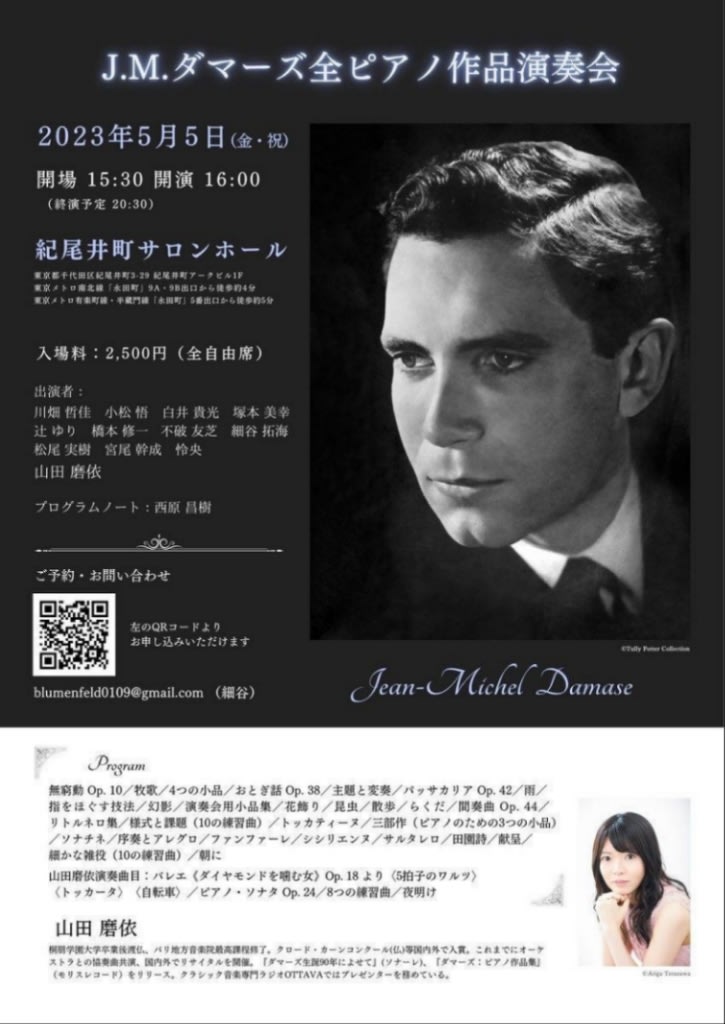

ナディア ブーランジェ(1887-1979年)フランス共和国パリ生まれ、フランスパリ没

実家は代々音楽家の家庭で、

父エルネスト・ブーランジェ(1815年 - 1900年)は、パリ音楽院で1835年にローマ大賞を受賞したオペラ作曲家でした。

エルネストは母校で教鞭を執り、その後ロシア貴族の娘(キエフ大公ミハエル2世(1179-1146年)

の子孫)門下生のライサ・ムィシェツカヤと結婚しています。

ライサはエルネストの43歳年下でした。2人の間に1888年に生まれたのが長女ナディアで、1893年に生まれたのが夭折した次女リリでした。

1897年、10歳でパリ音楽院に入学し、作曲法をシャルル=マリー・ヴィドール

とガブリエル・フォーレ

に、伴奏法をポール・ヴィダルに師事しました。

在学中は和声、対位法、オルガン、ピアノ伴奏、フーガで首席になり1904年卒業。

長年の目標としてきた1908年のローマ大賞では次点に終わりました。その前にも2度ローマ大賞に挑んで最終選抜まで残りながらも、いずれも入選していません。

1908年の提出作品は騒動を起こしました。

声楽のためのフーガという審査団の課題に対して、弦楽四重奏曲を提出しました。

カミーユ・サン=サーンス

などの反対には遭いながらも、それでも準優勝には選ばれています。

ブーランジェがローマ大賞に挑んだのはそれきりでした。

ナディアは妹リリとの間に興味深い関係を築いていました。

6歳年下の生まれつき虚弱な妹の世話を年老いた父親に託されており、作曲を含めてリリに音楽の手解きをしたのもナディアでした。

リリが1913年に女性として初めてローマ大賞を突破した時も、姉の手引きを受けていました。

ナディアはリリに無条件に愛情を注いだものの、妹の作曲の才能には圧倒されるといつも感じていました。

姉妹の父エルネストが1900年に没したことが、リリが作曲にのめり込む重要な要因になったのですが、今度はリリが1918年に急逝すると、ナディアは作曲を辞めました。

リリは未完成に終わる作品を姉に補筆してくれるように言い残していましたが、ナディアは自分の才能は妹と互角ではなく、妹の遺作を適切に処置する能力もないと感じていました。

ブーランジェの作品は、30曲以上の声楽曲と数々の室内楽曲のほか、《ピアノと管弦楽のための狂詩曲》があります。

《狂詩曲》は10年間合作を続けてきたラウル・プニョ(1852-1914年)

のために作曲されましたが、自信不足や極度の自己批判のために、数多くの改訂を加えています。

プニョとの合作に、連作歌曲集《明るい時刻(Les heures claires)》や歌劇《死の町(La ville morte)》が知られています、

後者は1914年の上演が計画されていましたが

同年にプニョが他界したためと、第1次世界大戦が勃発したために、《死の町》は仕舞い込まれたまま上演されずに終わりました。

1912年に指揮者としてデビューを果たしました。

主要な交響楽団を指揮し、女性指揮者の先駆けである。ニューヨーク交響楽団やボストン交響楽団、ハレ管弦楽団、BBC交響楽団などを指揮しました。

ソリストとしても活動し、1925年にアメリカ合衆国に演奏旅行した際には、門人アーロン・コープランドに委嘱した《オルガンと管弦楽のための交響曲》の初演でオルガンを弾きました。

1907年にパリ女子音楽院(Conservatoire Femina-Musica)において教育活動に入り、その後1920年より、アルフレッド・コルトーのエコール・ノルマル音楽学校の初代教員に名を連ね、さまざまな教科で教鞭を執りました。

1921年には、フォンテーヌブロー・アメリカ音楽院

で和声法の教授に就任して、新世代のアメリカ人作曲家たちに歓迎されました。

ブーランジェはジャズやストラヴィンスキーなど新しい音楽にも態度を開き、学生一人一人が自ら才能を発揮できるように仕向けたので、多くの生徒が彼女の門をたたくようになりました。

ブーランジェは最終的に1948年に院長に昇格しています。

またアメリカのロンジー音楽学校でも教鞭をとりました。

第二次世界大戦中はアメリカに過ごして、ウェルズリー大学、ラドクリフ大学、ジュリアード音楽院の教壇に立っています。

1946年から1957年までパリ音楽院のピアノ伴奏科で教授を務め、晩年には視力や聴覚の衰えを来すようになったものの、1979年に亡くなるまでほとんど働きづめの晩年を送りました。

1979年、パリで92歳で逝去しました。

歿後はモンマルトル墓地に葬られ、妹リリと同じ墓に葬られています。

ブーランジェが指導した分野は多岐にわたっており、和声法、対位法、楽曲分析、ソルフェージュ、スコアリーディング、伴奏法(ソルフェージュの応用)などです。

しばしば門下生は、ヨハン・ゼバスティアン・バッハの《平均律クラヴィーア曲集》

を暗譜することと、しばしばバッハが行なっていたように、フーガを即興演奏できるようになることが要求されました。

世界各国から非常に数多くの学生を集め、ヨーロッパは言うに及ばず、アメリカ合衆国からは600人以上の音楽家がブーランジェの指導を受けており、さらにオーストラリア、カナダ、トルコ、極東からも学生を集めました。

1920年代に指導した学生は大半がアメリカ人作曲家でした。

彼らはブーランジェの指導に基づいて新しい楽派(新古典主義音楽)を確立しました。

ナディア・ブーランジェの指導力は、西側の楽壇にほとんど絶え間なく浸透しました。

コープラン、バークリー、バーンスタイン、ピアソラ、バレンボイム、ホロヴィッツなどなど

大勢の門下生を育てました。

ピアノと管弦楽のための変奏幻想曲

la Fantaisie variée pour piano et orchestre de Nadia Boulanger

VIDEO