≪小林秀雄の哲学~高橋昌一郎氏の著作より≫

(2022年9月28日投稿)

以前のブログで、石原千秋氏の次の著作を紹介した際に、小林秀雄について触れたことがある。

〇石原千秋『秘伝 大学受験の国語力』新潮選書、2007年[2008年版]

すなわち、「第一章 大学受験国語は時代を映す」の「小林秀雄と市民社会派の失墜」(25頁~28頁)以降では、戦後の大学受験国語の定番の変遷を振り返っていた。

・昭和40年代後半くらいまで、「高校受験の中村光夫、大学受験の小林秀雄」と言われていた。 つまり、高校受験の水準では中村光夫の「です、ます」体の、当時としては平易な文章が出題された。大学受験になると、何が書いてあるのかサッパリわからない小林秀雄の文章が出題されるという意味だそうだ。

少なくとも昭和40年代までは小林秀雄の文章が評論の中心的存在だった。

小林秀雄一流の非常に飛躍の多い、論理的には破綻しているとしか思えない文章が、大学受験国語にはちょうどよかったのだ、石原氏はみていた。

現在の感覚では、小林秀雄の文章はどれも評論としては読めないと、石原氏はみなしていた。

ところが、今回、紹介する高橋昌一郎氏の著作を読むと、2013年、大学センター試験の国語の長文問題に小林秀雄の『鐔(つば)』が出題されたことがわかる。

(つまり、石原氏の著作が2007年に出版された後の2013年に、再び、小林秀雄の文章が大学センター試験の国語の長文問題に出題された! その年は、高橋氏の著作によれば、小林秀雄の文章を批判していた丸谷才一が亡くなった翌年の2013年である!!)

その文章は、小林の骨董に関するエッセイの一部で、日本刀の鐔がどのようなものかを知らない現代の受験生に対して、問題文には21もの脚注が付けられている。この問題のおかげで、この年の国語の平均点は、前年度から約17点も下回り、センター試験始まって以来の過去最低記録となったそうだ。

この件について、高橋氏は次のようなコメントを付している。

「なぜ膨大な数の小林の著作の中から、この特殊な作品が選ばれたのかは不明である。多くの高校教員から批判されているように、21もの脚注が必要とされる時点で、すでに「現代文」の出題として「不適当」だとみなされるのも当然かもしれない。もし小林が生きていたら、この問題を見て何と言ったか、想像してみるとおもしろい。」

(高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』朝日新書、2013年、23頁~25頁を参照のこと)

この点、今回のブログで取り上げてみることにする(なお、問題の解説と解答は次回のブログで記す)。

それと同時に、小林秀雄の哲学について、高橋昌一郎氏の次の著作を参照にして、述べてみたい。

〇高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』朝日新書、2013年

【高橋昌一郎氏のプロフィール】

・1959年生まれ。國學院大學文学部教授。

・ミシガン大学大学院哲学研究科修士課程修了。

・「おわりに」(238頁)にも記してあるように、高橋昌一郎氏は、アメリカの大学と大学院に進学し、およそ7年間をミシガン州の大学街で過ごしたという。

数学科と哲学科に籍を置いていたので、アメリカ人と毎日のように英語でディスカッションしていたそうだ。知的刺激を与えられる一方で、目前の試験や論文に追われる日々が続いたらしい。そのような状況のなかで、日本から持参した『新訂 小林秀雄全集』をボロボロになるまで読むことで、どれだけ救われたことか、筆舌に尽くし難いと記している。

小林秀雄の文章を読み始めると、小林の世界に這入って浮世を忘れることができたそうだ。

その文章は適度に難解で、ある程度集中して読まなければ文意が見えなくなるので、雑念が払われる仕組みになっている。

・専門は、論理学・哲学

〇主な著作として、『理性の限界』(講談社現代新書)、『東大生の論理』(ちくま新書)、『哲学ディベート』(NHKブックス)

【高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』(朝日新書)はこちらから】

高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』(朝日新書)

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

本書の構成は、「おわりに」(237頁~245頁)に明記してある。

著者の次のような問題意識から始まる。つまり、『小林秀雄全集』のなかから気に入った文章の抜粋(しかも新書四ページ程度の分量)を八カ所ほど選ぶとしたら、どの作品のどの部分から抽出するか?

この問いに、本書のために小林の全作品から著者が選択した抜粋は、目次にあるように、

●『文学の雑感―質疑応答』

●『様々なる意匠』

●『Xへの手紙』

●『戦争について』

●『私の人生観』

●『美を求める心』

●『感想』

●『無私の精神』

以上の八カ所になったという。

最初の『文学の雑感―質疑応答』を除けば、年代順であり、本文との関連も熟慮してこのような結果になったようだ。

この抜粋を見て、疑問に思う読者もいるかもしれないという。つまり、ランボーやボードレール、ゴッホやセザンヌ、実朝や本居宣長が省かれている。

この点は、本書の目的は「小林秀雄の哲学」を明らかにすることにあるため、「小林のモーツァルト」や「小林のドストエフスキー」のように小林の創造した天才像については、「ベルグソン論」を除いて、すべてカットしたという。

(高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』朝日新書、2013年、239頁~240頁)

・本書の目的は、「小林秀雄の哲学」に焦点を当てて、小林の魅力と危険性を掘り下げられるところまで掘り下げてみること。

具体的には、彼の生涯を追いながら、彼の根底で一貫して揺るがなかった彼の論法を追究することであるという。(30頁)

なお、本書には、小林の作品を読んだことのない現代の読者のために、小林の原文を引用して、掲載されている。

小林秀雄は、全集を読むことの意義について、次のように述べている。

「ほんの片言隻句にも、その作家の人間全部が感じられるという様になる。

これが、「文は人なり」という言葉の真意だ。それは、文は眼の前にあり、人は奥の方にいる、という意味だ。」(『読書について』1939年)

小林の「文」に迫るということは、彼の「人」に迫ることに他ならないと、高橋昌一郎氏は考えている。ただし、小林の「文」が「心眼を狂はせる」点に注意が必要であるともいう。

小林の魅力を語るにしても危険性を語るにしても、いずれにしても、小林はもっと読まれるべき近代の日本を代表する思想家であると、高橋氏は強調している。

本書が読者の知的刺激になることを望んでいる。(31頁~32頁)

(高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』朝日新書、2013年、30頁~32頁)

・小林秀雄の論法の五つの特徴について、高橋氏は指摘している。

①<逆説>

②<二分法>

③論点の<飛躍>

④<反権威主義>

⑤<楽観主義>

例えば、①<逆説>について、次のような表現がある。

・小林秀雄は、歴史といえば過去を研究することだという常識を覆して、「過去を現在に生き返らせるのが本当の歴史家」だと主張する。

※読者は、この主張に虚を衝かれて驚く一方、まったく新たな視界に目を開かされる気がするのではないか。

その他、よく知られた小林の言葉として、逆説的な特徴をもつものがある。

・≪美しい「花」がある、「花」の美しさという様なものはない≫(『当麻』1942年)

・≪私達は、私達の一番よく知っているものについて、一番よく知らない≫(『感想』1958年)

・≪善とは何かと考えるより、善を得ることが大事なのである≫(『論語』1958年)

(高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』朝日新書、2013年、15頁~18頁)

〇小林秀雄の論理として、高橋氏は次のように捉えている。

小林の論理は、小林の思索と体験の交錯が、そのまま読者の感情に直結するように構成されているという。それは、むしろ読者の意識的な思索を拒み、読者を説得し陶酔させるための<信仰の論理>とさえいえるとする。

つまり、読者が小林の作品を理解する最良の方法は、意識も分析も忘却し、無心で小林の論理に飛び込むことである。読者にできることは、すでに小林の手で完成されたビルを訪れ、内部から茫然と見物することであるという。

その顕著な例は、小林の描いた天才像に表れているとする。

たとえば、音楽評論家の吉田秀和は、「小林秀雄の書いた『モオツァルト』の中にモーツァルトがいたか? というとこれは疑問だ」と指摘している。

≪小林秀雄はあの中で「一つのモーツァルト」、「彼のモーツァルト」を書いたのだ。……彼は「自分のモーツァルトを創るのに成功した」のである。≫(『之を楽しむ者に如かず』)

因みに、小林が『モオツァルト』を執筆したのは、第二次大戦末期である。終戦を迎え、その翌年、小林は最愛の母親を失った。「母上の霊に捧ぐ」という副題を持つ『モオツァルト』が刊行されたのは、その翌年だった。

≪モオツァルトのかなしさは疾走する。涙は追いつけない。涙の裡(うち)に玩弄(がんろう)するには美しすぎる。空の青さや海の匂いの様に、「万葉」の歌人が、その使用法をよく知っていた「かなし」という言葉の様にかなしい。≫(『モオツァルト』1947年)

小林の文章は、荒廃した人々の心に浸透し、戦後のモーツァルト・ブームを引き起こした。

しかし、小林が実際に『モオツァルト』で取り上げた楽曲は、短調系列の弦楽奏や交響曲に偏り、モーツァルトがまったく別の姿を見せる長調のピアノ協奏曲やオペラについては、ほとんど言及がない。小林の創作した「一つのモーツァルト」は、あくまで「走る悲しみ」に彩られなければならなかった。

(高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』朝日新書、2013年、22頁~23頁)

・小林秀雄のモーツァルト論の、そのような「一面性」を考慮に入れたとしても、小林の文章は「名文」と呼ばれ、数多くの高校の教科書に採用され、大学入試にも頻繁に出題された。

その風潮に対して、小林秀雄の文章を批判したのは、評論家の丸谷才一だった。

≪小林の文章は飛躍が多く、語の指し示す概念は曖昧で、論理の進行はしばしば乱れがちである。それは入試問題の出典となるには最も不適当なものだらう≫(『桜もさよならも日本語』)

また、丸谷は、2007年、「日本の批評」を振り返って、次のように指摘した。

≪ここ数十年間の日本の批評は、小林秀雄の悪影響がはなはだしかつた。彼の、飛躍と逆説による散文詩的恫喝(どうかつ)の方法が仰ぎ見られ、風潮を支配したからである。無邪気な批評家志望者たちはみな、彼のやうにおどしをかけるのはいい気持だらうなとあこがれた。さういふ形勢を可能にした条件はいろいろあるけれど、大ざつばな精神論が好まれ、それはとかく道学的になりやすく、その反面、対象である作品の形式面や表現の細部を軽んじて、主題のことばかり大事にしたのが深刻に作用してゐるだらう≫(『袖のボタン』)

・皮肉なことに、その丸谷が亡くなった翌年の2013年、大学センター試験の国語の長文問題に小林秀雄の『鐔(つば)』が出題された。

この文章は、小林の骨董に関するエッセイの一部で、日本刀の鐔がどのようなものかを知らない現代の受験生に対して、問題文には21もの脚注が付けられている。

この問題のおかげで、この年の国語の平均点は、前年度から約17点も下回り、センター試験始まって以来の過去最低記録となったそうだ。

この件について、高橋氏は次のようなコメントを付している。

「なぜ膨大な数の小林の著作の中から、この特殊な作品が選ばれたのかは不明である。多くの高校教員から批判されているように、21もの脚注が必要とされる時点で、すでに「現代文」の出題として「不適当」だとみなされるのも当然かもしれない。もし小林が生きていたら、この問題を見て何と言ったか、想像してみるとおもしろい。」

このコメントの後に、「国語の入試問題」にまつわる、小林と娘との例の有名な会話文を引用している。

≪あるとき、娘が、国語の試験問題を見せて、何んだかちっともわからない文章だという。読んでみると、なるほど悪文である。こんなもの、意味がどうもこうもあるもんか、わかりませんと書いておけばいいのだ、と答えたら、娘は笑い出した。だって、この問題は、お父さんの本からとったんだって先生がおっしゃった、といった。へえ、そうかい、とあきれたが、ちかごろ、家で、われながら小言幸兵衛(こごとこうべえ)じみてきたと思っている矢先き、おやじの面目まるつぶれである≫(『国語という大河』1958年)

(高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』朝日新書、2013年、23頁~25頁)

【補足】

〇2013年の大学センター試験の国語に出題された小林秀雄の『鐔』を、このブログの最後に載せておく。参考にしてほしい。なお、解答と解説は次回のブログで記す。

〇作家大岡昇平にとっての小林秀雄

・作家の大岡昇平は、小林を「人生の教師」と呼び、その根底に「忍耐の主体」を見ている。

≪小林は、人生の教師として、人間の生き方、考え方を教えてくれるだけではない。また隅々まで神経が行き届いた文体によって、われわれを諾かせるだけではない。一つの男らしい不変の視点に貫かれた作品を、引き続いて生む努力、忍耐の主体として、われわれの前にいるのである≫(『人生の教師』)

(高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』朝日新書、2013年、26頁)

〇作家の坂口安吾にとっての小林秀雄

・この大岡の「教師」像に対して、小林を「教祖」と呼び、彼の文章が「心眼を狂はせる」と主張したのは、作家の坂口安吾(さかぐちあんご)だった。

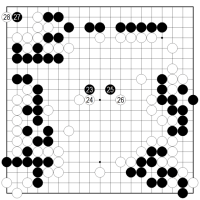

≪思ふに小林の文章は心眼を狂はせるに妙を得た文章だ。私は小林と碁を打つたことがあるが、

彼は五目置いて(ほんとはもつと置く必要があるのだが、五ツ以上は恰好が悪いやと云つて置かないのである)けつして喧嘩といふことをやらぬ。置碁(おきご)の定石(じょうせき)の御手本通りのやりかたで、地どり専門、横槍を通すやうな打方はまつたくやらぬ。こつちの方がムリヤリいぢめに行くのが気の毒なほど公式的そのものの碁を打つ。碁といふものは文章以上に性格をいつはることができないもので、文学の小林は独断先生の如くだけれども、本当は公式的な正統派なんだと私はその時から思つてゐた。然し彼の文章の字面からくる迫真力といふものは、やつぱり私の心眼を狂はせる力があつて、それは要するに、彼の文章を彼自身がさう思ひこんでゐるといふこと、そして当人が思ひこむといふことがその文学をして実在せしめる根柢(こんてい)的な力だといふことを彼が信条とし、信条通りに会得(えとく)したせゐではないかと私は思ふ≫(『教祖の文学』)

(高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』朝日新書、2013年、27頁)

碁会所を開くほどの腕前だった坂口に立ち向かうためには、小林も五目置いて定石通りに戦う他はなかったのかもしれない、と高橋氏も述べている。

いずれにしても、小林の「文章の字面からくる迫真力」が「文章を彼自身がさう思ひこんでゐるといふこと、そして当人が思ひこむといふことがその文学をして実在せしめる根柢的な力だといふことを彼が信条」とするせいだという指摘は、まさに小林が自分と読者との間に<信仰の論理>を構成していることを意味しているという。

坂口の『教祖の文学』は1947年に発表されたが、小林は公式には何も反論していないそうだ。

その翌年、太宰治が自殺した頃から坂口は鬱病に罹り、不規則な生活の中で睡眠薬を多用したため、幻視や幻聴に悩まされるようになったという。

1949年には、薬物中毒と神経衰弱のため狂乱状態に陥り、東京大学医学部附属病院に入院させられた。その坂口を見舞った小林の話を、安吾の妻の坂口三千代が、次のように語っている。

≪おかしかったのは、小林秀雄さんがお見舞に見えたときで、持続睡眠療法がおわり、後遺症状が未だ残っていて、毎日相当量のブドウ糖を打っていたときだが、彼がドモって思うように口がきけないのにひきかえ、小林さんにベラベラとベランメエでまくしたてられ、数十回も「テメエは大馬鹿ヤロウだ」といわれていたときだった。(中略)

数十回も「テメエは大馬鹿ヤロウだ」が実は小林さん一流の励ましの文句であった。彼は終始嬉しそうにニコニコとしていた≫(『クラクラ日記』)

小林に「テメエは大馬鹿ヤロウだ」と言われると「嬉しそうにニコニコとして」しまうのは、すでに小林の論理構造に組み込まれている読者も、この言葉から坂口と同じように「励まし」を感じるはずだからであると、高橋氏はいう。

ここで興味深いのは、「テメエは大馬鹿ヤロウだ」というたった一言の言葉のなかに、<逆説・二分法・飛躍・反権威主義・楽観主義>という小林の<スタイル>が、見事に凝縮されていると、高橋氏はみる。

ソクラテスは「無知の知」を説いたが、小林の<人格>からは「テメエは大馬鹿ヤロウだ」という言葉が滲み出ているという。

(高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』朝日新書、2013年、27頁~30頁)

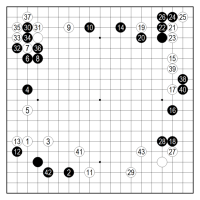

高橋氏は、ベルグソンと小林秀雄、ラッセルと中野重治とを、類比的に捉えている。

〇ベルグソン~小林秀雄 「反論理的」 直観的

〇ラッセル~中野重治 「論理」(反論理的と小林秀雄を批判)

・中野重治は、小林が『様々なる意匠』で文壇にデビューして以来、おそらく最も早い段階から小林を批判し続けてきた人物である。

〇中野は、小林と同じ1902年に生まれる。第四高等学校卒業後、小林と同じように、東京帝国大学に進学した。

⇒文学部独文科在籍中から詩や小説を書く。窪川鶴次郎や堀辰雄らと同人誌「驢馬」を創刊。

一方でプロレタリアート文学運動に参加。

・小林が女優の卵の長谷川泰子と同棲していた頃、同じように女優の原泉子(はらせんこ)と交際して結婚したというところまで似ている。

・中野は、戦前の1936年4月、小林が正宗白鳥と「思想と実生活論争」を行っていた最中に、雑誌「新潮」に、次のような小林批判を述べている。

≪横光利一や小林秀雄は小説と批評との世界で論理的なものをこきおそうと努力している。横光や小林は、たまたま非論理に落ちこんだというのでなく、反論理的なのであり、反論理的であることを仕事の根本として主張している。彼らは身振り入りで聞き慣れぬ言葉をばらまいているが、それは論理を失つたものの最後のもがきとしてしか受けとれぬ≫(『閏二月二十九日』)

・中野は、小林の「あらゆる思想は実生活から生れる。併し生れて育つた思想が遂に実生活に袂別(べいべつ)する時が来なかつたならば、凡そ思想といふものに何の力があるか」という言葉に対して、次のように酷評した。

「思想が遂に実生活に袂別する」とは何を意味するのか不明確であり、このような「わからない言いまわしでなしには小林は何ひとついえない」と。(『閏二月二十九日』)

〇これに対して、小林は、「君は僕の真の姿を見てくれてはいない。君の癇癪が君の眼を曇らせているのである」と言って、次のように答えている。

≪僕という批評家は、たまたま非論理的である批評家ではない、仕事の根本に非合理主義を置いている批評家だと君はいう。しかし僕には非合理主義の世界観というような確乎たる世界観なぞないのだ。また、わが国の今日のあわただしい文化環境が、そんな世界観を育ててくれもしなかった。第一日本の近代批評がはじまって以来、僕等は合理主義と非合理主義の間の深刻な争いなどというものも一度も経験しはしなかった≫(『中野重治君へ』1936年)

戦後、中野と小林との間には、次のようなエピソードがあるそうだ。

戦後の1947年に、中野は、日本国憲法公布後初の参議院選挙に日本共産党から立候補した。ある夜、小林が青山二郎と美術書籍出版の求龍堂社長の石原龍一と神田のバーで飲んでいると、そこに中野が偶然入ってきた。

その姿を見た小林は、いつものように「なぜおまえさんは参議議員なんてバカなものに立候補したんだ」と絡み始めた。

そこで二言三言の応酬があったと思ったら、いきなり中野が小林の顔を「思いきりぶん殴った」という。

石原が「何をするか」と叫んで中野を殴り返そうとしたが、青山が笑いながら止めに入ったので、それ以上の大事には至らなかった(吉田凞生『レクイエム小林秀雄』)

小林は、赤く腫れ上がった頰をなでながら、次のように説法を始めた。

「バカ、お前はそそっかしくていけない。人の話は最後まで聞くもんだ。見ろ、おれの顔がこんなになっちゃったじゃないか。君のように、詩人としてこれほどすぐれた才能を持った人間が、どうして政治家になろうとするのか。詩人中野重治を失うことが日本の文学にとってどれほど痛手になるか」と。

しばらくすると中野は、「おれが悪かった」と小林の手を握って泣き出したという(吉田凞生『レクイエム小林秀雄』)

このエピソードで興味深いのは、「論理」を主張する中野が感情に流され、「反論理的」と批判されている小林が冷静に宥(なだ)めているところであろうと、高橋氏は指摘している。

なお、結果的に、中野は全国区で当選し、1950年まで参議院議員を務めた。

(高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』朝日新書、2013年、172頁~175頁)

・アンリ・ベルグソンは、1859年に生まれた。

国立高等師範学校を卒業後、日本の高等学校に相当するリセの教員として働きながら、『時間と自由』や『物質と記憶』を執筆した。

1900年に国立の市民大学に相当するコレージュ・ド・フランス教授に就任し、一般市民を対象に講義を行った。

⇒ベルグソンの講義は常に大好評で、講堂から聴衆が溢れ出るほどだったという。

・1907年の『創造的進化』によって「生の哲学」を確立、一方では『笑い』や『思想と動くもの』のような哲学的エッセイが文学的に高く評価されて、1927年に「ノーベル文学賞」を受賞した。

・1932年に『道徳と宗教の二源泉』を執筆した後は引退し、1941年、ナチスドイツ占領下のパリで、肺炎のため81歳で亡くなっている。

※ベルグソンは、いわゆるアカデミックな哲学界に身を置いたことはなく、常に専門家ではなく一般市民を対象に、講義や講演を行った。

⇒文学者のポール・ヴァレリーが「ベルグソンは大哲学者で大文筆家であるばかりでなく、偉大な人類の友人だった」と葬儀で弔辞を述べているように、「学者」というよりも「友人」としてパリ市民に浸透していた。

※小林は、そのようなベルグソンの生き方に共感して、「敬愛の情」を抱いたに違いないと、高橋氏は推察している。

そして、ベルグソンも小林も立派な「友人」であるかもしれないが、それと同時に「危険な思想家」でもあるという点も指摘している。

この点について、高橋氏は、ベルグソンの『哲学入門』での、次のような前提を挙げている。

≪哲学の定義と絶対の意味をそれぞれ比較すると哲学者の間に一見相違があるにも拘らず物を知るのに非常に違つた二つの見方を区別する点ではぴつたり合つてゐることに気が付く。第一の知り方はその物の周りを廻ることであり、第二の知り方はその物の中に入ることである。第二の知り方は視点には関はりなく符号にも依らない。第一の認識は相対に止まり、第二の認識はそれが可能な場合には絶対に到達すると云える≫(『哲学入門』)

ベルグソンの『哲学入門』によれば、人間の認識には、「物の周りを廻る」方法と「物の中に入る」方法の二つがあるという。

そこで読者には、次の二種類の読者がいると、高橋氏はいう。

①<思索する読者>

②<信仰する読者>

①<思索する読者>とは、次のような数えきれないほどの疑問を抱く読者である。

・そもそも人間の認識には「物の周りを廻る」方法とか「物の中に入る」方法の二者択一しかないのか、他の方法はないのか。

・人間は「五感」を通して外界を知覚しているが、その「五感」による認識とベルグソンの「認識」は何が違うのか、など。

②<信仰する読者>とは、

・ベルグソンの作品を理解する最良の方法は、意識も分析も忘却し、無心でベルグソンの論理に飛び込む読者をさす。

・ベルグソンは、読者に立ち止まって考える隙を与えず、「物の周りを廻る」方法は「視点と符号」に依存して「相対」に止まるが、「物の中に入る」方法は「視点と符号」に依存せず「絶対」に達すると、どんどん話を先に進めていく。

⇒つまり、ベルグソンが想定しているのは、「思索」することなくベルグソンの論理に組み込まれる読者である。これが<信仰する読者>であるという。

※小林秀雄は、これに類似した読者像を想定していると、高橋氏は考えている。

・ベルグソンの論理は、最初の前提が実は結論でもあるように構成されているようだ。

この前提つまり結論を読者に納得させるために、その先には数多くの比喩や類推が登場する。

ただ、なぜ人間の認識には「物の周りを廻る」方法と「物の中に入る」方法しかないのかという根底の立論理由については、何も説明されない。

・ベルグソンの比喩や類推は、文学的に洗練されていて、読者の共感を生みやすいことはたしかである。

⇒たとえば、あらゆる視点から一つの町の写真を撮って無制限にその写真を繋ぎ合わせても、「我々が散歩してゐる町」とは違う。また、あらゆる言語で一つの詩を翻訳して、無制限にその翻訳を照らし合わせても、「原文の内的な意味」を表現することはできない。

・「写真」と「翻訳」という記号は、対象を分析して生じる結果であり、写真家の視点と翻訳家の言語に依存する「相対的」認識にすぎないとベルグソンは考える。

・それに対して、「我々が散歩してゐる町」や「「原文の内的な意味」を実感するために必要な「絶対的」認識を、ベルグソンは「直観」と呼ぶ。

⇒この「直観」とは、分析することも言語で表現することも不可能な認識である。

したがって、定義することは不可能なのだが、しいて説明するならば、それは「対象の内部に身を移すための同感のこと」であり、「持続の中に身を置く」行為でもあるという。

〇したがって、ベルグソンが真の実在を認識するための学問とみなすのは、次のような「哲学」であるようだ。

≪事象を相対的に知る代りに絶対的に把握し、事象に対する視点を取る代りに事象の中に身を置き、分析をする代りにその直観を持ち、また延いてはあらゆる符号的言表、飜訳(ほんやく)、表現に依らずに事象を把握する方法があるとすれば、哲学は正にそれである≫(『哲学入門』)

※このベルグソンの「哲学」が、そのまま小林の「哲学」になっていると、高橋氏はみている。

(高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』朝日新書、2013年、200頁~204頁)

☆ベルグソンの哲学が上記のようなものだとすれば、ラッセルの哲学はどう理解されるのか。

ラッセルの『哲学入門』は、どのような内容なのか。この点についての高橋氏の解説をみてみよう。

・ベルグソンが1913年に『哲学入門』(英語版)を上梓したのとほぼ同時期の1912年、ケンブリッジ大学教授の論理学者バートランド・ラッセルが『哲学入門』を発表した。

この本は、かつてないほど明快な哲学入門書と評価された。

(多くの英米系の大学の哲学入門講座でテキストとして用いられるようになった)

〇ラッセルの『哲学入門』は、「どんな理性的な人間も疑わないような確実な知識が、世界にはあるのだろうか」という疑問から議論を始める。

「現象」や「実在」のような哲学用語を日常用語によって定義し、何を仮定したら、どのような結論が導かれるか、筋道を立ててわかりやすく解説している。

・読者は、議論の道筋において、自分が何を理解して何が不明なのか、意識的に確認することができる。

その反面、読者は、デカルト以来の認識論的な哲学的諸問題が存在し、それらの問題にどのような対処が考えられるのか、論理的に見極めることが要求される。

つまり、ラッセルの哲学入門書は、先述した<思索する読者>を対象としている。

(この点、ベルグソンが<信仰する読者>を対象としているのと対照的である)

・ラッセルという哲学者

ラッセルは、1872年に生まれたので、ベルグソンよりも13歳年下ということになる。

イギリス首相ジョン・ラッセルの孫である。貴族の家庭で幼少期から英才教育を受けて大学教授となる。

(この点でも、ユダヤ系のパリ市民ベルグソンとは対照的である)

・ラッセルの代表作は記号論理を体系化した『プリンキピア・マテマティカ』である。

「ラッセルのパラドックス」の発見で知られるように、何よりも一流の論理学者であった。

・ラッセルは、人間の「理性」を基盤とする「論理的思考」と「合理主義」を最優先に掲げた。

思想の自由を尊重する『幸福論』や『教育論』のような哲学エッセイを発表し、1950年に「ノーベル文学賞」を受賞した。

※このように、ベルグソンとラッセルは、フランスとイギリスで環境的にも思想的にも対極に位置しながらも、どちらもノーベル文学賞の栄誉に輝いた20世紀初頭を代表する哲学者であった。

(というわけで、双方が強く批判し合うようになったのも当然だった)

(高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』朝日新書、2013年、204頁~206頁)

・まず1912年、ラッセルは、哲学雑誌「モニスト」誌上で、ベルグソンの時間論を批判した。

それにベルグソンの弟子ウィルドン・カーが答え、さらにラッセルが再批判を掲載する論争を行った。

その後も弟子たちが論争を繰り返し、とくにラッセルが1946年に発表した大著『西洋哲学史』では、徹底的にベルグソンを罵倒しているそうだ。

・ラッセルによれば、ベルグソン哲学の大部分は、「分析」に対する「直観」の優位を説き、「知性」に対する「内的経験」の優位を説く膨大な<例証>であり、これらは何一つ<立証>されない「妄想」にすぎないという(『西洋哲学史』)

・ベルグソンの『創造的進化』は、「直観」を「本能」の進化した最良の形態とみなしている。しかし、ラッセルによれば、「直観」は「成人より子供」あるいは「人間より犬」の方が発達しており、「直観」に基づく哲学を信じる人は「森の中で好き勝手に生きるべきだ」という(『外部世界はいかにして知られうるか』)

・「直観」が絶対に誤らない例として、ベルグソンが「自己」についての認識を挙げている。これに対して、ラッセルは、「自己」に関する認識ほど「思い込みや錯誤」に陥り易いものはないとして、これを退ける。

・「知性」よりも「直観」を優先すべきであることを立証するためには、「直観では認識できるが、知性では認識できない」具体例が必要となる。

そのためにベルグソンが挙げた例証を、ラッセルは一つ一つ追いかけては論理的に否定する。

「直観が最上の姿で現れるのは原始時代」であり、ベルグソンの「直観」のような概念が無批判に受け入れられることのない学問こそが「哲学」でなければならないと結論付けている(前掲書)

※以上のように、ベルグソンとラッセルの哲学を解説して、高橋氏は、次のようなコメントをしている。

・改めてラッセルのベルグソン批判を振り返ってみると、中野重治が小林秀雄を罵倒したのと同じように、論理主義者の反論理主義者に対する強い憤りを感じるという。

そして、論理主義者の論法が「正しい」ことは明らかであるにもかかわらず、反論理主義者の気持ちの方が「わかる」という印象を読者に与えるのはなぜだろうか、と問いを投げかけている。

(⇒どちらかを選ぶか、決めるのは読者であるとする。そこに、ベルグソンと小林が「危険な思想家」である所以があると、高橋氏は考えている)

(高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』朝日新書、2013年、206頁~208頁)

・「おわりに」(238頁)にも記してあるように、高橋昌一郎氏は、アメリカの大学と大学院に進学し、およそ7年間をミシガン州の大学街で過ごした際に、日本から持参した『新訂 小林秀雄全集』をボロボロになるまで読むことで、どれだけ救われたことか、筆舌に尽くし難いと記している。

小林秀雄の文章を読み始めると、小林の世界に這入って浮世を忘れることができたそうだ。

その文章は適度に難解で、ある程度集中して読まなければ文意が見えなくなるので、雑念が払われる仕組みになっている。

小林の読者が<思索>を放棄して、小林の世界に組み込まれざるをえない筋書であるという。

(高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』朝日新書、2013年、238頁)

〇2013年の大学センター試験の国語に出題された小林秀雄の『鐔』を参考までに掲載しておく。

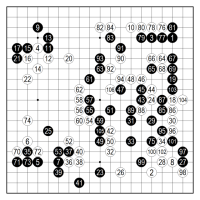

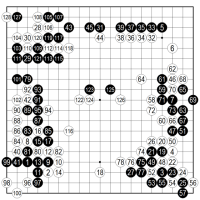

【第1問】

次の文章を読んで、後の問い(問1~6)に答えよ。(配点 50)

鐔というものを、ふとした機会から注意して見始めたのは、ここ数年来の事だから、未だ合点のいかぬ節もあり、鐔に関する本を読んでみても、人の話を聞いてみても、いろいろ説があり、不明な点が多いのだが。

鐔の歴史は、無論、刀剣とともに古いわけだが、普通、私達が鐔を見て、好き嫌いを言っているのは、室町時代以後の製作品である。何と言っても、応仁の大乱というものは、史上の大事件なのであり、これを境として、A日本人の鐔というものの見方も考え方も、まるで変って了った。所謂鐔なるものは、この大乱の産物と言ってよいのである。私は鐔を弄ってみて、初めて、この事実に、はっきり気附いた。政令は無きに等しく、上下貴賤の差別なく、ドウ(ア)リョウ親族とても油断が出来ず、毎日が、ただ強い者勝ちの刃傷沙汰に明け暮れるというような時世が到来すれば、主人も従者に太刀を持たせて安心しているわけにもいくまい。いや、太刀を帯取にさげ佩いているようでは、急場の間には合わぬという事になる。やかましい太刀の拵などは、もはや問題ではない。乱世が、太刀を打刀に変えた。打刀という言葉が曖昧なら、特権階級の標格たる太刀が、実用本位の兇器に変じたと言っていい。こんな次第になる以前、鐔は太刀の拵全体のうちの、ほんの一部に過ぎなかったのだが、拵無用の打刀となってみても、実用上、鐔という拵だけは省けない。当然、実用本位の堅牢な鉄鐔の製作が要求され、先ず刀匠や甲冑師が、この要求を満すのである。彼等が打った粗朴な板鐔は、荒地にばらまかれた種のようなものだ。

誰も、乱世を進んで求めはしない。誰も、身に降りかかる乱世に、乱心を以て処する事は出来ない。人間は、どう在ろうとも、どんな処にでも、どんな形ででも、平常心を、秩序を、文化を捜さなければ生きて行けぬ。そういう止むに止まれぬ人心の動きが、兇器の一部分品を、少しずつ、少しずつ、鐔に仕立てて行くのである。やがて、専門の鐔工が現れ、そのうちに名工と言われるものが現れ、という風に鐔の姿を追って行くと、私の耳は、乱世というドラマの底で、不断に静かに鳴っているもう一つの音を聞くようである。

信家作と言われる或る鐔に、こんな文句が彫られている。「あら楽や人をも人と思はねば我をも人は人とおもはぬ。」X現代

人が、言葉だけを辿って、思わせぶりな文句だとか、拙劣な歌だとか、と言ってみても意味がないのである。これは文句ではない。鉄鐔の表情なので、眺めていれば、鍛えた人の顔も、使った人の顔も見えて来る。観念は消えて了うのだ。感じられて来るものは、まるで、それは、荒地に芽を出した植物が、やがて一見妙な花をつけ、実を結んだ、その花や実の尤もな心根のようなものである。

鐔好きの間で、古いところでは信家、金家と相場が決っている。相場が決っているという事は、何となく面白くない事で、私も、初めは、鐔は信家、金家が気に食わなかったが、だんだん見て行くうちに、どうも致し方がないと思うようになった。花は桜に限らないという批評の力は、花は桜という平凡な文句に容易に敵し難いようなものであろうか。信家、金家については、はっきりした事は何も解っていないようだ。銘の切り方から、信家、金家には何代かが、何人かがあったと考えらえるから、室町末期頃、先ず甲府で信家風の鐔が作られ、伏見で金家風の鐔が作られ始めたというくらいの事しか言えないらしい。それに夥しい贋物が交って市場を流通するから、厄介と言えば厄介な事だが、まあ私などは、好き嫌いを言っていれば、それで済む世界にいるのだから、手元にあるものを写して貰った。

井戸茶碗の身元は不詳だが、茶碗は井戸という言葉はある。同じ意味合いで、信家のこれはと思うものは、鐔は信家といい度げな顔をしている。井戸もそうだが、信家も、これほど何でもないものが何故、こんなに人を惹きつけるか、と質問して止まないようである。それは、確定した形というより、むしろ轆轤や槌や鑿の運動の節奏のようなものだ。信家は、武田信玄の鐔師で、信という字は信玄から貰った、と言われている。多分、伝説だろう。Yだが、事実ではあるまいと言ったところで面白くもない事だ。伝説は、何時頃生れたのだろう。「甲陽軍鑑」の大流行につられて生れたのかも知れない。「甲陽軍鑑」を偽書と断じたところで、幾つでも偽書が現れるほど、武田信玄や高坂弾正の思い出という本物は、生き生きとして、当時の人々の心に在った事を想えば、別段面白くもない話である。何時の間にか伝説を生み出していた鐔の魅力と伝説であって事実ではないという実証とは、何んの関係もない。こんな解り切った事に、歴史家は、案外迂闊なものなのだ。魅力に共感する私達の沈黙とは、発言の期を待っている伝説に外なるまい。

信家の鐔にぶら下っているのは、瓢簞で、金家の方の図柄は「野晒し」で、大変異ったもののようだが、両方に共通した何か一種明るい感じがあるのが面白い。髑髏は鉢巻をした蛸鮹のようで、「あら楽や」と歌っても、別段構わぬような風がある。

この時代の鐔の模様には、されこうべの他に五輪塔やら経文やらが多く見られるが、これを仏教思想の影響というような簡単な言葉で片附けてみても、Bどうも知識の遊戯に過ぎまいという不安を覚える。戦国武士達には、仏教は高い宗教思想でもなければ、難かしい形而上学でもなかったであろう。仏教は葬式の為にあるもの、と思っている今日の私達には、彼等の日常

生活に糧を与えていた仏教など考え難い。又、考えている限り、クウ(イ)バクたる問題だろう。だが、彼等の日用品にほどこされた、仏教的主題を持った装飾の姿を見ていると、私達は、何時の間にか、そういう彼等の感受性のなかに居るのである。

何時だったか、田辺尚雄氏に会って、平家琵琶の話になった時、平家琵琶ではないが、一つ非常に古い琵琶を聞かせてあげよう、と言われた。今でも、九州の或る処には、説教琵琶というものが遺っているそうで、地鎮の祭などで、琵琶を弾じながら、経文を誦する、それを、氏の音楽講座で、何日何時に放送するから、聞きなさい、と言われた。私は、伊豆の或る宿屋で、夜、ひとり、放送を聞いた。琵琶は数分で終って了ったが、非常な感動を受けた。文句は解らないが、経文の単調なバスの主調に、絶えず琵琶の(ウ)バンソウが鳴っているのだが、それは、勇壮と言ってもいいほど、男らしく明るく気持ちのよいものであった。これなら解る、と私は感じた。こういう音楽に乗って仏教思想は、学問などに用はない戦国の一般武士達の間に滲透したに違いない、と感じた。仏教を宗教だとか思想だとか呼んでいたのでは、容易に解って来ないものがある。室町期は時宗の最盛期であった。不明なところが多すぎるが、時宗は民衆の芸能と深い関係があった。乱世が来て、庶民的な宗教集団は、庶民とともに最も早く離散せざるを得なかったであろうが、沢山の遊行僧は、従軍僧として戦場に入り込んでいたであろう。彼等は戦うものの最期を見届け、これをその生国の人々に伝え、お札などを売りつけて、生計を立てていたかも知れない。そういう時に、あのような琵琶の音がしたかも知れない。金家の「野晒し」にも、そんな音が聞えるようである。

鉄鐔は、所謂「下剋上」の産物だが、長い伝統的文化の一時の中断なのだから、この新工芸の成長の速度は速かった。平和が来て、刀が腰の飾りになると、鐔は、金工家が腕を競う場所になった。そうなった鐔は、もう私の興味を惹かない。鐔の面白さは、鐔という生地の顔が化粧し始め、やがて、見事に生地を生かして見せるごく僅かの期間にある。その間の経過は、いかにも自然だが、化粧から鐔へ行く道はない。

鉄の地金に、鑿で文様を抜いた鐔を透鐔と言うが、この透というものが鐔の最初の化粧であり、彫や象嵌が発達しても、鐔の基本的な装飾たる事を止めない。刀匠や甲冑師は、ただ地金を丸く薄く固く鍛えれば足りたのだが、いつの間にか、星だとか花だとか或は鎌だとか斧だとか、日常、誰にでも親しい物の形が、文様となって現れて来た。地鉄を鍛えている人がそんな形を抜きたくなったのか、客の註文に答えたのか、そんな事は、決して解る筈がないという処が面白い。Cもし鉄に生があるなら、水をやれば、文様透は芽を出したであろう。装飾は、実用と手を握っている。透の美しさは、鐔の堅牢と軽快とを語り、これを保証しているところにある。様々な流派が出来て文様透がだんだん巧緻になっても、この基本の性質は失われない。又、この性質は、彫や象嵌の世界ででも、消極的にだが守られているのであり、彫でも象嵌でも、美しいと感ずるものは、必ず地金という素材の確かさを保証しているように思われる。戦がなくなり、地金の鍛えもどうでもよくなって来れば、鐔の装飾は、大地を奪われ、クウ(エ)ソな自由に転落する。名人芸も、これに救うに足りぬ。

先日、伊那にいる知人から、高遠城址の桜を見に来ないかと誘われた。実は、この原稿を書き始めると約束の日が来て了ったので出掛けたのである。高遠には、茅野から杖突峠を越えて行く道がある。峠の下に諏訪神社の上社がある。雪を残した八ヶ岳の方から、冷たい強い風が吹いて、神社はシン(オ)カンとしていた。境内の満開の桜も見る人はなかった。私は、高遠の桜の事や、あそこでは信玄の子供が討死したから、信玄の事など考えていたが、ふと神殿の後の森を見上げた。若芽を点々と出した大木の梢が、青空に網の目のように拡がっていた。その上を、白い鳥の群れが舞っていたが、枝には、近附いて見れば大壺ほどもあるかと思われる鳥の巣が、幾つも幾つもあるのに気附いた。なるほど、これは桜より余程見事だ、と見上げていたが、私には何の鳥やらわからない。社務所に、巫女姿の娘さんが顔を出したので、聞いてみたら、白鷺と五位鷺だと答えた。樹は何の樹だと訊ねたら、あれはただの樹だ、と言って大笑いした。私は飽かず眺めた。そのうちに、白鷺だか五位鷺だかは知らないが、一羽が、かなり低く下りて来て、頭上を舞った。両翼は強く張られて、風を捕え、黒い二本の脚は、身体に吸われたように、整然と折れている。嘴は延びて、硬い空気の層を割る。D私は鶴丸透の発生に立会う想いがした。

(小林秀雄「鐔」による)

(注)

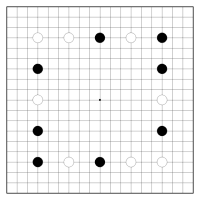

1 鐔――日本刀で、柄や刀身の間にはさむ装具(次ページの図を参照)。

2 帯取にさげ佩いている――帯取(太刀を結び付けるひも)で腰からさげている。

3 打刀――相手に打ち当てて切りつける実戦用の刀。

4 標格――象徴(シンボル)。

5 甲冑師――かぶとやよろいなどの武具を作る職人。

6 信家――桃山時代の代表的な鐔工。金家も同じ。

7 写して貰った――この文章にはもともと写真が添えられていた。ただし、ここでは省略した。

8 井戸茶碗――朝鮮半島産の茶碗の一種。

9 節奏――リズム。

10 甲陽軍鑑――武田信玄・勝頼二代の事績、軍法などを記した、江戸時代初期の書物。

11 高坂弾正――高坂昌信(1527~1578)。武田家の家臣。「甲陽軍鑑」の元となった文書を遺したとされる。

12 野晒し――風雨にさらされた白骨。特に、されこうべ(頭骨)。

13 五輪塔――方・円・三角・半月・団の五つの形から成る塔。平安中期頃から供養塔・墓塔として用いた。

14 形而上学――物事の本質や存在の根本原理を探求する学問。

15 田辺尚雄――東洋音楽を研究した音楽学者(1883~1984)。

16 平家琵琶――「平家物語」を語るのに合わせて演奏する琵琶の音曲。

17 バス――低音の男声。

18 時宗――浄土教の一派。一遍(1229~1289)を開祖とする。

19 遊行僧――諸国を旅して修行・教化した僧。

20 象嵌――金属などの地に貝殻など別の材料をはめ込んで模様を作る技法。

21 鉄の地金のこと。

問1 傍線部(ア)~(オ)の漢字と同じ漢字を含むものを、次の各群の①~⑤のうちから、それぞれ一つずつ選べ。解答番号は( 1 )~( 5 )。

(ア)ドウリョウ ( 1 )

①若手のカンリョウ ②チリョウに専念する ③荷物をジュリョウする

④なだらかなキュウリョウ ⑤セイリョウな空気

(イ)クウバク ( 2 )

①他人にソクバクされる ②冗談にバクショウ ③サバクを歩く

④江戸にバクフを開く ⑤バクガトウを分解する

(ウ)バンソウ ( 3 )

①家族ドウハンで旅をする ②ハンカガイを歩く ③資材をハンニュウする

④見本品をハンプする ⑤著書がジュウハンされる

(エ)クウソ ( 4 )

①ソエンな間柄になる ②ソゼイ制度を見直す ③緊急のソチをとる

④被害の拡大をソシする ⑤美術館でソゾウを見る

(オ)シンカン ( 5 )

①証人をカンモンする ②規制をカンワする ③ユウカンな行為をたたえる

④勝利にカンキする ⑤広場はカンサンとしている

問2 傍線部A「日本人の鐔というものの見方も考え方も、まるで変って了った」とあるが、それはどういうことか。その説明として最も適当なものを、次の①~⑤のうちから一つ選べ。解答番号は( 6 )。

①鐔は応仁の大乱以前には富や権力を象徴する刀剣の拵の一部だったが、それ以後は命をかけた実戦のための有用性と、乱世においても自分を見失わずしたたかに生き抜くための精神性とが求められるようになったということ。

②鐔は応仁の大乱以前には特権階級の富や権力を象徴する日常品としての美しさを重視されていたが、それ以後は身分を問わず使用されるようになり、平俗な装飾品としての手ごろさが求められるようになったということ。

③鐔は応仁の大乱以前には実際に使われる可能性の少ない刀剣の一部としてあったが、それ以後は刀剣が乱世を生き抜くために必要な武器となったことで、手軽で生産性の高い簡素な形が鐔に求められるようになったということ。

④鐔は応仁の大乱以前には権威と品格とを表現する装具であったが、それ以後、専門の鐔工の登場によって強度が向上してくると、乱世において生命の安全を保証してくれるかのような安心感が求められるようになったということ。

⑤鐔は応仁の大乱以前には刀剣の拵の一部に過ぎないと軽視されていたが、乱世においては武器全体の評価を決定づけるものとして注目され、戦いの場で士気を鼓舞するような丈夫で力強い作りが求められるようになったということ。

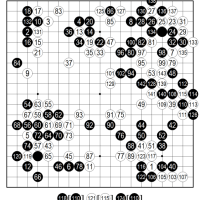

問3 傍線部B「どうも知識の遊戯に過ぎまいという不安を覚える」とあるが、そこには筆者のどのような考えがあるか。最も適当なものを、次の①~⑤のうちから一つ選べ。解答番号は( 7 )。

①仏教を戦国武士達の日常生活の糧となっていた思想と見なすのは軽率というほかなく、彼等と仏教との関係を現代人が正しく理解するには、説教琵琶のような、当時滲透していた芸能に携わるのが最も良い手段であるという考え。

②この時代の鐔にほどこされた五輪塔や経文の意匠は、戦国武士達にとっての仏教が、ふだん現代人の感じているような暗く堅苦しいものではなく、むしろ知的な遊びに富むものであることを示すのではないかという考え。

③戦国武士達に仏教がどのように滲透していたかを正しく理解するには、文献から仏教思想を学ぶことに加えて、例えば説教琵琶を分析して当時の人々の感性を明らかにするような方法を重視すべきだという考え。

④この時代の鐔の文様に五輪塔や経文が多く用いられているからといって、鐔工や戦国武士達が仏教思想を理解していたとするのは、例えば仏教を葬式のためにあると決めつけるのと同じくらい浅はかな見方ではないかという考え。

⑤戦国武士達の日用品と仏教の関係を現代人がとらえるには、それを観念的に理解するのではなく、説教琵琶のような、当時の生活を反映した文化にじかに触れることで、その頃の人々の心を実感することが必要だという考え。

問4 傍線部C「もし鉄に生があるなら、水をやれば、文様透は芽を出したであろう。」とあるが、それはどういうことをたとえているか。最も適当なものを、次の①~⑤のうちから一つ選べ。解答番号は( 8 )。

①実用的な鐔を作るためには鉄が最も確かな素材であったので、いくつもの流派が出現することによって文様透の形状は様々に変化していっても、常に鉄のみがその地金であり続けたことをたとえている。

②刀剣を実戦で使用できるようにするために鐔の強度と軽さとを追求していく過程で、鉄という素材の質に見合った透がおのずと生み出され、日常的な物をかたどる美しい文様が出現したことをたとえている。

③乱世において武器として活用することができる刀剣の一部として鉄を鍛えていくうちに、長い伝統を反映して必然的に自然の美を表現するようになり、それが美しい文様の始原となったことをたとえている。

④「下剋上」の時代において地金を鍛える技術が進歩し、鐔の素材に巧緻な装飾をほどこすことができるようになったため、生命力をより力強く表現した文様が彫られるようになっていったことをたとえている。

⑤鐔が実用品として多く生産されるようになるにしたがって、刀匠や甲冑師といった人々の技量も上がり、日常的な物の形を写実的な文様として硬い地金に彫り抜くことが可能になったことをたとえている。

問5 傍線部D「私は鶴丸透の発生に立会う想いがした。」とあるが、その理由として最も適当なものを、次の①~⑤のうちから一つ選べ。解答番号は( 9 )。

①戦乱の悲劇が繰り返された土地の雰囲気を色濃くとどめる神社で、巣を守り続けてきた鳥の姿に、この世の無常を感じ、繊細な鶴をかたどった鶴丸透が当時の人々の心を象徴する文様として生まれたことが想像できたから。

②桜が咲きほこる神社の大樹に棲む鳥がいくつも巣をかけているさまを見て、武士達も太刀で身を守るだけでなく、鐔に鶴の文様を抜いた鶴丸透を彫るなどの工夫をこらし、優雅な文化を作ろうとしていたと感じられたから。

③神社の森で巣を守る鳥が警戒しながら飛びまわる姿を見ているうちに、生命を守ろうとしている生き物の本能に触発された金工家達が、翼を広げた鶴の対称的な形象の文様を彫る鶴丸透の構想を得たことに思い及んだから。

④参拝者もない神社に満開の桜が咲く華やかな時期に、大樹を根城とする一羽の鳥が巣を堅く守る様子を見て、討死した信玄の子供の不幸な境遇が連想され、鶴をかたどる鶴丸透に込められた親の強い願いに思い至ったから。

⑤満開の桜を見る者もいない神社でひたむきに巣を守って舞う鳥に出会い、生きるために常に緊張し続けるその姿態が力感ある美を体現していることに感銘を受け、鶴の文様を抜いた鶴丸透の出現を重ね見る思いがしたから。

問6 この文章の表現と構成について、次の(i)・(ii)の問いに答えよ。

(i) 波線部X「現代人が、言葉だけを辿って、思わせぶりな文句だとか、拙劣な歌だとか、と言ってみても意味がないのである。」と、波線部Y「だが、事実ではあるまいと言ったところで面白くもない事だ。」とに共通する表現上の特徴について最も適当なものを、次の①~④のうちから一つ選べ。解答番号は( 10 )。

①「言葉だけ」の「だけ」や「面白くも」の「も」のように、限定や強調の助詞により、問題点が何かを明確にして論じようとするところに表現上の特徴がある。

②「と言ってみても」や「と言ったところで」のように、議論しても仕方がないと、はぐらかしたうえで、自説を展開しようとするところに表現上の特徴がある。

③「意味がない」や「面白くもない」のように、一般的にありがちな見方を最初に打ち消してから、書き手独自の主張を推し進めるところに表現上の特徴がある。

④「思わせぶりな」や「拙劣な」、「事実ではあるまい」のように、消極的な評価表現によって、読み手に不安を抱かせようとするところに表現上の特徴がある。

(ii) この文章は、空白行によって四つの部分に分けられているが、その全体の構成のとらえ方として最も適当なものを、次の①~④のうちから一つ選べ。解答番号は( 11 )。

①この文章は、最初の部分が全体の主旨を表し、残りの三つの部分がそれに関する具体的な話題による説明という構成になっている。

②この文章は、四つの部分が順に起承転結という関係で結び付き、結論となる内容が最後の部分で示されるという構成になっている。

③この文章は、それぞれの部分の最後に、その部分の要点が示されていて、全体としてはそれらが並立するという構成になっている。

④この文章は、人間と文化に関する一般的な命題を、四つのそれぞれ異なる個別例によって論証するという構成になっている。

(2022年9月28日投稿)

【はじめに】

以前のブログで、石原千秋氏の次の著作を紹介した際に、小林秀雄について触れたことがある。

〇石原千秋『秘伝 大学受験の国語力』新潮選書、2007年[2008年版]

すなわち、「第一章 大学受験国語は時代を映す」の「小林秀雄と市民社会派の失墜」(25頁~28頁)以降では、戦後の大学受験国語の定番の変遷を振り返っていた。

・昭和40年代後半くらいまで、「高校受験の中村光夫、大学受験の小林秀雄」と言われていた。 つまり、高校受験の水準では中村光夫の「です、ます」体の、当時としては平易な文章が出題された。大学受験になると、何が書いてあるのかサッパリわからない小林秀雄の文章が出題されるという意味だそうだ。

少なくとも昭和40年代までは小林秀雄の文章が評論の中心的存在だった。

小林秀雄一流の非常に飛躍の多い、論理的には破綻しているとしか思えない文章が、大学受験国語にはちょうどよかったのだ、石原氏はみていた。

現在の感覚では、小林秀雄の文章はどれも評論としては読めないと、石原氏はみなしていた。

ところが、今回、紹介する高橋昌一郎氏の著作を読むと、2013年、大学センター試験の国語の長文問題に小林秀雄の『鐔(つば)』が出題されたことがわかる。

(つまり、石原氏の著作が2007年に出版された後の2013年に、再び、小林秀雄の文章が大学センター試験の国語の長文問題に出題された! その年は、高橋氏の著作によれば、小林秀雄の文章を批判していた丸谷才一が亡くなった翌年の2013年である!!)

その文章は、小林の骨董に関するエッセイの一部で、日本刀の鐔がどのようなものかを知らない現代の受験生に対して、問題文には21もの脚注が付けられている。この問題のおかげで、この年の国語の平均点は、前年度から約17点も下回り、センター試験始まって以来の過去最低記録となったそうだ。

この件について、高橋氏は次のようなコメントを付している。

「なぜ膨大な数の小林の著作の中から、この特殊な作品が選ばれたのかは不明である。多くの高校教員から批判されているように、21もの脚注が必要とされる時点で、すでに「現代文」の出題として「不適当」だとみなされるのも当然かもしれない。もし小林が生きていたら、この問題を見て何と言ったか、想像してみるとおもしろい。」

(高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』朝日新書、2013年、23頁~25頁を参照のこと)

この点、今回のブログで取り上げてみることにする(なお、問題の解説と解答は次回のブログで記す)。

それと同時に、小林秀雄の哲学について、高橋昌一郎氏の次の著作を参照にして、述べてみたい。

〇高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』朝日新書、2013年

【高橋昌一郎氏のプロフィール】

・1959年生まれ。國學院大學文学部教授。

・ミシガン大学大学院哲学研究科修士課程修了。

・「おわりに」(238頁)にも記してあるように、高橋昌一郎氏は、アメリカの大学と大学院に進学し、およそ7年間をミシガン州の大学街で過ごしたという。

数学科と哲学科に籍を置いていたので、アメリカ人と毎日のように英語でディスカッションしていたそうだ。知的刺激を与えられる一方で、目前の試験や論文に追われる日々が続いたらしい。そのような状況のなかで、日本から持参した『新訂 小林秀雄全集』をボロボロになるまで読むことで、どれだけ救われたことか、筆舌に尽くし難いと記している。

小林秀雄の文章を読み始めると、小林の世界に這入って浮世を忘れることができたそうだ。

その文章は適度に難解で、ある程度集中して読まなければ文意が見えなくなるので、雑念が払われる仕組みになっている。

・専門は、論理学・哲学

〇主な著作として、『理性の限界』(講談社現代新書)、『東大生の論理』(ちくま新書)、『哲学ディベート』(NHKブックス)

【高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』(朝日新書)はこちらから】

高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』(朝日新書)

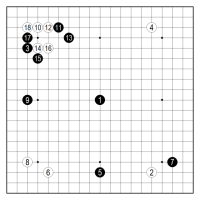

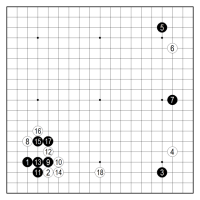

〇高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』朝日新書、2013年

【目次】

序章 小林秀雄の魅力と危険性●『文学の雑感―質疑応答』

第一章 自意識と批評●『様々なる意匠』

第二章 逆説と実践●『Xへの手紙』

第三章 思想と実生活●『戦争について』

第四章 戦争と無常●『私の人生観』

第五章 美と常識●『美を求める心』

第六章 直観と持続●『感想』

第七章 人生と無私●『無私の精神』

おわりに

参考文献

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・本書の構成

・本書の目的

・小林秀雄の論法の五つの特徴

・小林秀雄の論理

・2013年の大学センター試験の国語の長文問題に出題された小林秀雄の『鐔』

・小林秀雄の文章と囲碁

・小林秀雄と中野重治

・ベルグソンとラッセル

・【補足】小林秀雄の『鐔』(2013年の大学センター試験問題[国語])

本書の構成

本書の構成は、「おわりに」(237頁~245頁)に明記してある。

著者の次のような問題意識から始まる。つまり、『小林秀雄全集』のなかから気に入った文章の抜粋(しかも新書四ページ程度の分量)を八カ所ほど選ぶとしたら、どの作品のどの部分から抽出するか?

この問いに、本書のために小林の全作品から著者が選択した抜粋は、目次にあるように、

●『文学の雑感―質疑応答』

●『様々なる意匠』

●『Xへの手紙』

●『戦争について』

●『私の人生観』

●『美を求める心』

●『感想』

●『無私の精神』

以上の八カ所になったという。

最初の『文学の雑感―質疑応答』を除けば、年代順であり、本文との関連も熟慮してこのような結果になったようだ。

この抜粋を見て、疑問に思う読者もいるかもしれないという。つまり、ランボーやボードレール、ゴッホやセザンヌ、実朝や本居宣長が省かれている。

この点は、本書の目的は「小林秀雄の哲学」を明らかにすることにあるため、「小林のモーツァルト」や「小林のドストエフスキー」のように小林の創造した天才像については、「ベルグソン論」を除いて、すべてカットしたという。

(高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』朝日新書、2013年、239頁~240頁)

本書の目的

・本書の目的は、「小林秀雄の哲学」に焦点を当てて、小林の魅力と危険性を掘り下げられるところまで掘り下げてみること。

具体的には、彼の生涯を追いながら、彼の根底で一貫して揺るがなかった彼の論法を追究することであるという。(30頁)

なお、本書には、小林の作品を読んだことのない現代の読者のために、小林の原文を引用して、掲載されている。

小林秀雄は、全集を読むことの意義について、次のように述べている。

「ほんの片言隻句にも、その作家の人間全部が感じられるという様になる。

これが、「文は人なり」という言葉の真意だ。それは、文は眼の前にあり、人は奥の方にいる、という意味だ。」(『読書について』1939年)

小林の「文」に迫るということは、彼の「人」に迫ることに他ならないと、高橋昌一郎氏は考えている。ただし、小林の「文」が「心眼を狂はせる」点に注意が必要であるともいう。

小林の魅力を語るにしても危険性を語るにしても、いずれにしても、小林はもっと読まれるべき近代の日本を代表する思想家であると、高橋氏は強調している。

本書が読者の知的刺激になることを望んでいる。(31頁~32頁)

(高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』朝日新書、2013年、30頁~32頁)

小林秀雄の論法の五つの特徴

・小林秀雄の論法の五つの特徴について、高橋氏は指摘している。

①<逆説>

②<二分法>

③論点の<飛躍>

④<反権威主義>

⑤<楽観主義>

例えば、①<逆説>について、次のような表現がある。

・小林秀雄は、歴史といえば過去を研究することだという常識を覆して、「過去を現在に生き返らせるのが本当の歴史家」だと主張する。

※読者は、この主張に虚を衝かれて驚く一方、まったく新たな視界に目を開かされる気がするのではないか。

その他、よく知られた小林の言葉として、逆説的な特徴をもつものがある。

・≪美しい「花」がある、「花」の美しさという様なものはない≫(『当麻』1942年)

・≪私達は、私達の一番よく知っているものについて、一番よく知らない≫(『感想』1958年)

・≪善とは何かと考えるより、善を得ることが大事なのである≫(『論語』1958年)

(高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』朝日新書、2013年、15頁~18頁)

小林秀雄の論理

〇小林秀雄の論理として、高橋氏は次のように捉えている。

小林の論理は、小林の思索と体験の交錯が、そのまま読者の感情に直結するように構成されているという。それは、むしろ読者の意識的な思索を拒み、読者を説得し陶酔させるための<信仰の論理>とさえいえるとする。

つまり、読者が小林の作品を理解する最良の方法は、意識も分析も忘却し、無心で小林の論理に飛び込むことである。読者にできることは、すでに小林の手で完成されたビルを訪れ、内部から茫然と見物することであるという。

その顕著な例は、小林の描いた天才像に表れているとする。

たとえば、音楽評論家の吉田秀和は、「小林秀雄の書いた『モオツァルト』の中にモーツァルトがいたか? というとこれは疑問だ」と指摘している。

≪小林秀雄はあの中で「一つのモーツァルト」、「彼のモーツァルト」を書いたのだ。……彼は「自分のモーツァルトを創るのに成功した」のである。≫(『之を楽しむ者に如かず』)

因みに、小林が『モオツァルト』を執筆したのは、第二次大戦末期である。終戦を迎え、その翌年、小林は最愛の母親を失った。「母上の霊に捧ぐ」という副題を持つ『モオツァルト』が刊行されたのは、その翌年だった。

≪モオツァルトのかなしさは疾走する。涙は追いつけない。涙の裡(うち)に玩弄(がんろう)するには美しすぎる。空の青さや海の匂いの様に、「万葉」の歌人が、その使用法をよく知っていた「かなし」という言葉の様にかなしい。≫(『モオツァルト』1947年)

小林の文章は、荒廃した人々の心に浸透し、戦後のモーツァルト・ブームを引き起こした。

しかし、小林が実際に『モオツァルト』で取り上げた楽曲は、短調系列の弦楽奏や交響曲に偏り、モーツァルトがまったく別の姿を見せる長調のピアノ協奏曲やオペラについては、ほとんど言及がない。小林の創作した「一つのモーツァルト」は、あくまで「走る悲しみ」に彩られなければならなかった。

(高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』朝日新書、2013年、22頁~23頁)

2013年の大学センター試験の国語の長文問題に出題された小林秀雄の『鐔』

・小林秀雄のモーツァルト論の、そのような「一面性」を考慮に入れたとしても、小林の文章は「名文」と呼ばれ、数多くの高校の教科書に採用され、大学入試にも頻繁に出題された。

その風潮に対して、小林秀雄の文章を批判したのは、評論家の丸谷才一だった。

≪小林の文章は飛躍が多く、語の指し示す概念は曖昧で、論理の進行はしばしば乱れがちである。それは入試問題の出典となるには最も不適当なものだらう≫(『桜もさよならも日本語』)

また、丸谷は、2007年、「日本の批評」を振り返って、次のように指摘した。

≪ここ数十年間の日本の批評は、小林秀雄の悪影響がはなはだしかつた。彼の、飛躍と逆説による散文詩的恫喝(どうかつ)の方法が仰ぎ見られ、風潮を支配したからである。無邪気な批評家志望者たちはみな、彼のやうにおどしをかけるのはいい気持だらうなとあこがれた。さういふ形勢を可能にした条件はいろいろあるけれど、大ざつばな精神論が好まれ、それはとかく道学的になりやすく、その反面、対象である作品の形式面や表現の細部を軽んじて、主題のことばかり大事にしたのが深刻に作用してゐるだらう≫(『袖のボタン』)

・皮肉なことに、その丸谷が亡くなった翌年の2013年、大学センター試験の国語の長文問題に小林秀雄の『鐔(つば)』が出題された。

この文章は、小林の骨董に関するエッセイの一部で、日本刀の鐔がどのようなものかを知らない現代の受験生に対して、問題文には21もの脚注が付けられている。

この問題のおかげで、この年の国語の平均点は、前年度から約17点も下回り、センター試験始まって以来の過去最低記録となったそうだ。

この件について、高橋氏は次のようなコメントを付している。

「なぜ膨大な数の小林の著作の中から、この特殊な作品が選ばれたのかは不明である。多くの高校教員から批判されているように、21もの脚注が必要とされる時点で、すでに「現代文」の出題として「不適当」だとみなされるのも当然かもしれない。もし小林が生きていたら、この問題を見て何と言ったか、想像してみるとおもしろい。」

このコメントの後に、「国語の入試問題」にまつわる、小林と娘との例の有名な会話文を引用している。

≪あるとき、娘が、国語の試験問題を見せて、何んだかちっともわからない文章だという。読んでみると、なるほど悪文である。こんなもの、意味がどうもこうもあるもんか、わかりませんと書いておけばいいのだ、と答えたら、娘は笑い出した。だって、この問題は、お父さんの本からとったんだって先生がおっしゃった、といった。へえ、そうかい、とあきれたが、ちかごろ、家で、われながら小言幸兵衛(こごとこうべえ)じみてきたと思っている矢先き、おやじの面目まるつぶれである≫(『国語という大河』1958年)

(高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』朝日新書、2013年、23頁~25頁)

【補足】

〇2013年の大学センター試験の国語に出題された小林秀雄の『鐔』を、このブログの最後に載せておく。参考にしてほしい。なお、解答と解説は次回のブログで記す。

小林秀雄の文章と囲碁

〇作家大岡昇平にとっての小林秀雄

・作家の大岡昇平は、小林を「人生の教師」と呼び、その根底に「忍耐の主体」を見ている。

≪小林は、人生の教師として、人間の生き方、考え方を教えてくれるだけではない。また隅々まで神経が行き届いた文体によって、われわれを諾かせるだけではない。一つの男らしい不変の視点に貫かれた作品を、引き続いて生む努力、忍耐の主体として、われわれの前にいるのである≫(『人生の教師』)

(高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』朝日新書、2013年、26頁)

〇作家の坂口安吾にとっての小林秀雄

・この大岡の「教師」像に対して、小林を「教祖」と呼び、彼の文章が「心眼を狂はせる」と主張したのは、作家の坂口安吾(さかぐちあんご)だった。

≪思ふに小林の文章は心眼を狂はせるに妙を得た文章だ。私は小林と碁を打つたことがあるが、

彼は五目置いて(ほんとはもつと置く必要があるのだが、五ツ以上は恰好が悪いやと云つて置かないのである)けつして喧嘩といふことをやらぬ。置碁(おきご)の定石(じょうせき)の御手本通りのやりかたで、地どり専門、横槍を通すやうな打方はまつたくやらぬ。こつちの方がムリヤリいぢめに行くのが気の毒なほど公式的そのものの碁を打つ。碁といふものは文章以上に性格をいつはることができないもので、文学の小林は独断先生の如くだけれども、本当は公式的な正統派なんだと私はその時から思つてゐた。然し彼の文章の字面からくる迫真力といふものは、やつぱり私の心眼を狂はせる力があつて、それは要するに、彼の文章を彼自身がさう思ひこんでゐるといふこと、そして当人が思ひこむといふことがその文学をして実在せしめる根柢(こんてい)的な力だといふことを彼が信条とし、信条通りに会得(えとく)したせゐではないかと私は思ふ≫(『教祖の文学』)

(高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』朝日新書、2013年、27頁)

碁会所を開くほどの腕前だった坂口に立ち向かうためには、小林も五目置いて定石通りに戦う他はなかったのかもしれない、と高橋氏も述べている。

いずれにしても、小林の「文章の字面からくる迫真力」が「文章を彼自身がさう思ひこんでゐるといふこと、そして当人が思ひこむといふことがその文学をして実在せしめる根柢的な力だといふことを彼が信条」とするせいだという指摘は、まさに小林が自分と読者との間に<信仰の論理>を構成していることを意味しているという。

坂口の『教祖の文学』は1947年に発表されたが、小林は公式には何も反論していないそうだ。

その翌年、太宰治が自殺した頃から坂口は鬱病に罹り、不規則な生活の中で睡眠薬を多用したため、幻視や幻聴に悩まされるようになったという。

1949年には、薬物中毒と神経衰弱のため狂乱状態に陥り、東京大学医学部附属病院に入院させられた。その坂口を見舞った小林の話を、安吾の妻の坂口三千代が、次のように語っている。

≪おかしかったのは、小林秀雄さんがお見舞に見えたときで、持続睡眠療法がおわり、後遺症状が未だ残っていて、毎日相当量のブドウ糖を打っていたときだが、彼がドモって思うように口がきけないのにひきかえ、小林さんにベラベラとベランメエでまくしたてられ、数十回も「テメエは大馬鹿ヤロウだ」といわれていたときだった。(中略)

数十回も「テメエは大馬鹿ヤロウだ」が実は小林さん一流の励ましの文句であった。彼は終始嬉しそうにニコニコとしていた≫(『クラクラ日記』)

小林に「テメエは大馬鹿ヤロウだ」と言われると「嬉しそうにニコニコとして」しまうのは、すでに小林の論理構造に組み込まれている読者も、この言葉から坂口と同じように「励まし」を感じるはずだからであると、高橋氏はいう。

ここで興味深いのは、「テメエは大馬鹿ヤロウだ」というたった一言の言葉のなかに、<逆説・二分法・飛躍・反権威主義・楽観主義>という小林の<スタイル>が、見事に凝縮されていると、高橋氏はみる。

ソクラテスは「無知の知」を説いたが、小林の<人格>からは「テメエは大馬鹿ヤロウだ」という言葉が滲み出ているという。

(高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』朝日新書、2013年、27頁~30頁)

小林秀雄と中野重治

高橋氏は、ベルグソンと小林秀雄、ラッセルと中野重治とを、類比的に捉えている。

〇ベルグソン~小林秀雄 「反論理的」 直観的

〇ラッセル~中野重治 「論理」(反論理的と小林秀雄を批判)

中野重治

・中野重治は、小林が『様々なる意匠』で文壇にデビューして以来、おそらく最も早い段階から小林を批判し続けてきた人物である。

〇中野は、小林と同じ1902年に生まれる。第四高等学校卒業後、小林と同じように、東京帝国大学に進学した。

⇒文学部独文科在籍中から詩や小説を書く。窪川鶴次郎や堀辰雄らと同人誌「驢馬」を創刊。

一方でプロレタリアート文学運動に参加。

・小林が女優の卵の長谷川泰子と同棲していた頃、同じように女優の原泉子(はらせんこ)と交際して結婚したというところまで似ている。

・中野は、戦前の1936年4月、小林が正宗白鳥と「思想と実生活論争」を行っていた最中に、雑誌「新潮」に、次のような小林批判を述べている。

≪横光利一や小林秀雄は小説と批評との世界で論理的なものをこきおそうと努力している。横光や小林は、たまたま非論理に落ちこんだというのでなく、反論理的なのであり、反論理的であることを仕事の根本として主張している。彼らは身振り入りで聞き慣れぬ言葉をばらまいているが、それは論理を失つたものの最後のもがきとしてしか受けとれぬ≫(『閏二月二十九日』)

・中野は、小林の「あらゆる思想は実生活から生れる。併し生れて育つた思想が遂に実生活に袂別(べいべつ)する時が来なかつたならば、凡そ思想といふものに何の力があるか」という言葉に対して、次のように酷評した。

「思想が遂に実生活に袂別する」とは何を意味するのか不明確であり、このような「わからない言いまわしでなしには小林は何ひとついえない」と。(『閏二月二十九日』)

〇これに対して、小林は、「君は僕の真の姿を見てくれてはいない。君の癇癪が君の眼を曇らせているのである」と言って、次のように答えている。

≪僕という批評家は、たまたま非論理的である批評家ではない、仕事の根本に非合理主義を置いている批評家だと君はいう。しかし僕には非合理主義の世界観というような確乎たる世界観なぞないのだ。また、わが国の今日のあわただしい文化環境が、そんな世界観を育ててくれもしなかった。第一日本の近代批評がはじまって以来、僕等は合理主義と非合理主義の間の深刻な争いなどというものも一度も経験しはしなかった≫(『中野重治君へ』1936年)

戦後、中野と小林との間には、次のようなエピソードがあるそうだ。

戦後の1947年に、中野は、日本国憲法公布後初の参議院選挙に日本共産党から立候補した。ある夜、小林が青山二郎と美術書籍出版の求龍堂社長の石原龍一と神田のバーで飲んでいると、そこに中野が偶然入ってきた。

その姿を見た小林は、いつものように「なぜおまえさんは参議議員なんてバカなものに立候補したんだ」と絡み始めた。

そこで二言三言の応酬があったと思ったら、いきなり中野が小林の顔を「思いきりぶん殴った」という。

石原が「何をするか」と叫んで中野を殴り返そうとしたが、青山が笑いながら止めに入ったので、それ以上の大事には至らなかった(吉田凞生『レクイエム小林秀雄』)

小林は、赤く腫れ上がった頰をなでながら、次のように説法を始めた。

「バカ、お前はそそっかしくていけない。人の話は最後まで聞くもんだ。見ろ、おれの顔がこんなになっちゃったじゃないか。君のように、詩人としてこれほどすぐれた才能を持った人間が、どうして政治家になろうとするのか。詩人中野重治を失うことが日本の文学にとってどれほど痛手になるか」と。

しばらくすると中野は、「おれが悪かった」と小林の手を握って泣き出したという(吉田凞生『レクイエム小林秀雄』)

このエピソードで興味深いのは、「論理」を主張する中野が感情に流され、「反論理的」と批判されている小林が冷静に宥(なだ)めているところであろうと、高橋氏は指摘している。

なお、結果的に、中野は全国区で当選し、1950年まで参議院議員を務めた。

(高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』朝日新書、2013年、172頁~175頁)

ベルグソンとラッセル

ベルグソンの哲学

・アンリ・ベルグソンは、1859年に生まれた。

国立高等師範学校を卒業後、日本の高等学校に相当するリセの教員として働きながら、『時間と自由』や『物質と記憶』を執筆した。

1900年に国立の市民大学に相当するコレージュ・ド・フランス教授に就任し、一般市民を対象に講義を行った。

⇒ベルグソンの講義は常に大好評で、講堂から聴衆が溢れ出るほどだったという。

・1907年の『創造的進化』によって「生の哲学」を確立、一方では『笑い』や『思想と動くもの』のような哲学的エッセイが文学的に高く評価されて、1927年に「ノーベル文学賞」を受賞した。

・1932年に『道徳と宗教の二源泉』を執筆した後は引退し、1941年、ナチスドイツ占領下のパリで、肺炎のため81歳で亡くなっている。

※ベルグソンは、いわゆるアカデミックな哲学界に身を置いたことはなく、常に専門家ではなく一般市民を対象に、講義や講演を行った。

⇒文学者のポール・ヴァレリーが「ベルグソンは大哲学者で大文筆家であるばかりでなく、偉大な人類の友人だった」と葬儀で弔辞を述べているように、「学者」というよりも「友人」としてパリ市民に浸透していた。

※小林は、そのようなベルグソンの生き方に共感して、「敬愛の情」を抱いたに違いないと、高橋氏は推察している。

そして、ベルグソンも小林も立派な「友人」であるかもしれないが、それと同時に「危険な思想家」でもあるという点も指摘している。

この点について、高橋氏は、ベルグソンの『哲学入門』での、次のような前提を挙げている。

≪哲学の定義と絶対の意味をそれぞれ比較すると哲学者の間に一見相違があるにも拘らず物を知るのに非常に違つた二つの見方を区別する点ではぴつたり合つてゐることに気が付く。第一の知り方はその物の周りを廻ることであり、第二の知り方はその物の中に入ることである。第二の知り方は視点には関はりなく符号にも依らない。第一の認識は相対に止まり、第二の認識はそれが可能な場合には絶対に到達すると云える≫(『哲学入門』)

ベルグソンの『哲学入門』によれば、人間の認識には、「物の周りを廻る」方法と「物の中に入る」方法の二つがあるという。

そこで読者には、次の二種類の読者がいると、高橋氏はいう。

①<思索する読者>

②<信仰する読者>

①<思索する読者>とは、次のような数えきれないほどの疑問を抱く読者である。

・そもそも人間の認識には「物の周りを廻る」方法とか「物の中に入る」方法の二者択一しかないのか、他の方法はないのか。

・人間は「五感」を通して外界を知覚しているが、その「五感」による認識とベルグソンの「認識」は何が違うのか、など。

②<信仰する読者>とは、

・ベルグソンの作品を理解する最良の方法は、意識も分析も忘却し、無心でベルグソンの論理に飛び込む読者をさす。

・ベルグソンは、読者に立ち止まって考える隙を与えず、「物の周りを廻る」方法は「視点と符号」に依存して「相対」に止まるが、「物の中に入る」方法は「視点と符号」に依存せず「絶対」に達すると、どんどん話を先に進めていく。

⇒つまり、ベルグソンが想定しているのは、「思索」することなくベルグソンの論理に組み込まれる読者である。これが<信仰する読者>であるという。

※小林秀雄は、これに類似した読者像を想定していると、高橋氏は考えている。

・ベルグソンの論理は、最初の前提が実は結論でもあるように構成されているようだ。

この前提つまり結論を読者に納得させるために、その先には数多くの比喩や類推が登場する。

ただ、なぜ人間の認識には「物の周りを廻る」方法と「物の中に入る」方法しかないのかという根底の立論理由については、何も説明されない。

・ベルグソンの比喩や類推は、文学的に洗練されていて、読者の共感を生みやすいことはたしかである。

⇒たとえば、あらゆる視点から一つの町の写真を撮って無制限にその写真を繋ぎ合わせても、「我々が散歩してゐる町」とは違う。また、あらゆる言語で一つの詩を翻訳して、無制限にその翻訳を照らし合わせても、「原文の内的な意味」を表現することはできない。

・「写真」と「翻訳」という記号は、対象を分析して生じる結果であり、写真家の視点と翻訳家の言語に依存する「相対的」認識にすぎないとベルグソンは考える。

・それに対して、「我々が散歩してゐる町」や「「原文の内的な意味」を実感するために必要な「絶対的」認識を、ベルグソンは「直観」と呼ぶ。

⇒この「直観」とは、分析することも言語で表現することも不可能な認識である。

したがって、定義することは不可能なのだが、しいて説明するならば、それは「対象の内部に身を移すための同感のこと」であり、「持続の中に身を置く」行為でもあるという。

〇したがって、ベルグソンが真の実在を認識するための学問とみなすのは、次のような「哲学」であるようだ。

≪事象を相対的に知る代りに絶対的に把握し、事象に対する視点を取る代りに事象の中に身を置き、分析をする代りにその直観を持ち、また延いてはあらゆる符号的言表、飜訳(ほんやく)、表現に依らずに事象を把握する方法があるとすれば、哲学は正にそれである≫(『哲学入門』)

※このベルグソンの「哲学」が、そのまま小林の「哲学」になっていると、高橋氏はみている。

(高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』朝日新書、2013年、200頁~204頁)

ラッセルの哲学

☆ベルグソンの哲学が上記のようなものだとすれば、ラッセルの哲学はどう理解されるのか。

ラッセルの『哲学入門』は、どのような内容なのか。この点についての高橋氏の解説をみてみよう。

・ベルグソンが1913年に『哲学入門』(英語版)を上梓したのとほぼ同時期の1912年、ケンブリッジ大学教授の論理学者バートランド・ラッセルが『哲学入門』を発表した。

この本は、かつてないほど明快な哲学入門書と評価された。

(多くの英米系の大学の哲学入門講座でテキストとして用いられるようになった)

〇ラッセルの『哲学入門』は、「どんな理性的な人間も疑わないような確実な知識が、世界にはあるのだろうか」という疑問から議論を始める。

「現象」や「実在」のような哲学用語を日常用語によって定義し、何を仮定したら、どのような結論が導かれるか、筋道を立ててわかりやすく解説している。

・読者は、議論の道筋において、自分が何を理解して何が不明なのか、意識的に確認することができる。

その反面、読者は、デカルト以来の認識論的な哲学的諸問題が存在し、それらの問題にどのような対処が考えられるのか、論理的に見極めることが要求される。

つまり、ラッセルの哲学入門書は、先述した<思索する読者>を対象としている。

(この点、ベルグソンが<信仰する読者>を対象としているのと対照的である)

・ラッセルという哲学者

ラッセルは、1872年に生まれたので、ベルグソンよりも13歳年下ということになる。

イギリス首相ジョン・ラッセルの孫である。貴族の家庭で幼少期から英才教育を受けて大学教授となる。

(この点でも、ユダヤ系のパリ市民ベルグソンとは対照的である)

・ラッセルの代表作は記号論理を体系化した『プリンキピア・マテマティカ』である。

「ラッセルのパラドックス」の発見で知られるように、何よりも一流の論理学者であった。

・ラッセルは、人間の「理性」を基盤とする「論理的思考」と「合理主義」を最優先に掲げた。

思想の自由を尊重する『幸福論』や『教育論』のような哲学エッセイを発表し、1950年に「ノーベル文学賞」を受賞した。

※このように、ベルグソンとラッセルは、フランスとイギリスで環境的にも思想的にも対極に位置しながらも、どちらもノーベル文学賞の栄誉に輝いた20世紀初頭を代表する哲学者であった。

(というわけで、双方が強く批判し合うようになったのも当然だった)

(高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』朝日新書、2013年、204頁~206頁)

ラッセルによるベルグソン批判

・まず1912年、ラッセルは、哲学雑誌「モニスト」誌上で、ベルグソンの時間論を批判した。

それにベルグソンの弟子ウィルドン・カーが答え、さらにラッセルが再批判を掲載する論争を行った。

その後も弟子たちが論争を繰り返し、とくにラッセルが1946年に発表した大著『西洋哲学史』では、徹底的にベルグソンを罵倒しているそうだ。

・ラッセルによれば、ベルグソン哲学の大部分は、「分析」に対する「直観」の優位を説き、「知性」に対する「内的経験」の優位を説く膨大な<例証>であり、これらは何一つ<立証>されない「妄想」にすぎないという(『西洋哲学史』)

・ベルグソンの『創造的進化』は、「直観」を「本能」の進化した最良の形態とみなしている。しかし、ラッセルによれば、「直観」は「成人より子供」あるいは「人間より犬」の方が発達しており、「直観」に基づく哲学を信じる人は「森の中で好き勝手に生きるべきだ」という(『外部世界はいかにして知られうるか』)

・「直観」が絶対に誤らない例として、ベルグソンが「自己」についての認識を挙げている。これに対して、ラッセルは、「自己」に関する認識ほど「思い込みや錯誤」に陥り易いものはないとして、これを退ける。

・「知性」よりも「直観」を優先すべきであることを立証するためには、「直観では認識できるが、知性では認識できない」具体例が必要となる。

そのためにベルグソンが挙げた例証を、ラッセルは一つ一つ追いかけては論理的に否定する。

「直観が最上の姿で現れるのは原始時代」であり、ベルグソンの「直観」のような概念が無批判に受け入れられることのない学問こそが「哲学」でなければならないと結論付けている(前掲書)

※以上のように、ベルグソンとラッセルの哲学を解説して、高橋氏は、次のようなコメントをしている。

・改めてラッセルのベルグソン批判を振り返ってみると、中野重治が小林秀雄を罵倒したのと同じように、論理主義者の反論理主義者に対する強い憤りを感じるという。

そして、論理主義者の論法が「正しい」ことは明らかであるにもかかわらず、反論理主義者の気持ちの方が「わかる」という印象を読者に与えるのはなぜだろうか、と問いを投げかけている。

(⇒どちらかを選ぶか、決めるのは読者であるとする。そこに、ベルグソンと小林が「危険な思想家」である所以があると、高橋氏は考えている)

(高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』朝日新書、2013年、206頁~208頁)

・「おわりに」(238頁)にも記してあるように、高橋昌一郎氏は、アメリカの大学と大学院に進学し、およそ7年間をミシガン州の大学街で過ごした際に、日本から持参した『新訂 小林秀雄全集』をボロボロになるまで読むことで、どれだけ救われたことか、筆舌に尽くし難いと記している。

小林秀雄の文章を読み始めると、小林の世界に這入って浮世を忘れることができたそうだ。

その文章は適度に難解で、ある程度集中して読まなければ文意が見えなくなるので、雑念が払われる仕組みになっている。

小林の読者が<思索>を放棄して、小林の世界に組み込まれざるをえない筋書であるという。

(高橋昌一郎『小林秀雄の哲学』朝日新書、2013年、238頁)

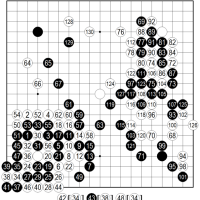

【補足】小林秀雄の『鐔』(2013年の大学センター試験問題[国語])

〇2013年の大学センター試験の国語に出題された小林秀雄の『鐔』を参考までに掲載しておく。

【第1問】

次の文章を読んで、後の問い(問1~6)に答えよ。(配点 50)

鐔というものを、ふとした機会から注意して見始めたのは、ここ数年来の事だから、未だ合点のいかぬ節もあり、鐔に関する本を読んでみても、人の話を聞いてみても、いろいろ説があり、不明な点が多いのだが。

鐔の歴史は、無論、刀剣とともに古いわけだが、普通、私達が鐔を見て、好き嫌いを言っているのは、室町時代以後の製作品である。何と言っても、応仁の大乱というものは、史上の大事件なのであり、これを境として、A日本人の鐔というものの見方も考え方も、まるで変って了った。所謂鐔なるものは、この大乱の産物と言ってよいのである。私は鐔を弄ってみて、初めて、この事実に、はっきり気附いた。政令は無きに等しく、上下貴賤の差別なく、ドウ(ア)リョウ親族とても油断が出来ず、毎日が、ただ強い者勝ちの刃傷沙汰に明け暮れるというような時世が到来すれば、主人も従者に太刀を持たせて安心しているわけにもいくまい。いや、太刀を帯取にさげ佩いているようでは、急場の間には合わぬという事になる。やかましい太刀の拵などは、もはや問題ではない。乱世が、太刀を打刀に変えた。打刀という言葉が曖昧なら、特権階級の標格たる太刀が、実用本位の兇器に変じたと言っていい。こんな次第になる以前、鐔は太刀の拵全体のうちの、ほんの一部に過ぎなかったのだが、拵無用の打刀となってみても、実用上、鐔という拵だけは省けない。当然、実用本位の堅牢な鉄鐔の製作が要求され、先ず刀匠や甲冑師が、この要求を満すのである。彼等が打った粗朴な板鐔は、荒地にばらまかれた種のようなものだ。

誰も、乱世を進んで求めはしない。誰も、身に降りかかる乱世に、乱心を以て処する事は出来ない。人間は、どう在ろうとも、どんな処にでも、どんな形ででも、平常心を、秩序を、文化を捜さなければ生きて行けぬ。そういう止むに止まれぬ人心の動きが、兇器の一部分品を、少しずつ、少しずつ、鐔に仕立てて行くのである。やがて、専門の鐔工が現れ、そのうちに名工と言われるものが現れ、という風に鐔の姿を追って行くと、私の耳は、乱世というドラマの底で、不断に静かに鳴っているもう一つの音を聞くようである。

信家作と言われる或る鐔に、こんな文句が彫られている。「あら楽や人をも人と思はねば我をも人は人とおもはぬ。」X現代

人が、言葉だけを辿って、思わせぶりな文句だとか、拙劣な歌だとか、と言ってみても意味がないのである。これは文句ではない。鉄鐔の表情なので、眺めていれば、鍛えた人の顔も、使った人の顔も見えて来る。観念は消えて了うのだ。感じられて来るものは、まるで、それは、荒地に芽を出した植物が、やがて一見妙な花をつけ、実を結んだ、その花や実の尤もな心根のようなものである。

鐔好きの間で、古いところでは信家、金家と相場が決っている。相場が決っているという事は、何となく面白くない事で、私も、初めは、鐔は信家、金家が気に食わなかったが、だんだん見て行くうちに、どうも致し方がないと思うようになった。花は桜に限らないという批評の力は、花は桜という平凡な文句に容易に敵し難いようなものであろうか。信家、金家については、はっきりした事は何も解っていないようだ。銘の切り方から、信家、金家には何代かが、何人かがあったと考えらえるから、室町末期頃、先ず甲府で信家風の鐔が作られ、伏見で金家風の鐔が作られ始めたというくらいの事しか言えないらしい。それに夥しい贋物が交って市場を流通するから、厄介と言えば厄介な事だが、まあ私などは、好き嫌いを言っていれば、それで済む世界にいるのだから、手元にあるものを写して貰った。

井戸茶碗の身元は不詳だが、茶碗は井戸という言葉はある。同じ意味合いで、信家のこれはと思うものは、鐔は信家といい度げな顔をしている。井戸もそうだが、信家も、これほど何でもないものが何故、こんなに人を惹きつけるか、と質問して止まないようである。それは、確定した形というより、むしろ轆轤や槌や鑿の運動の節奏のようなものだ。信家は、武田信玄の鐔師で、信という字は信玄から貰った、と言われている。多分、伝説だろう。Yだが、事実ではあるまいと言ったところで面白くもない事だ。伝説は、何時頃生れたのだろう。「甲陽軍鑑」の大流行につられて生れたのかも知れない。「甲陽軍鑑」を偽書と断じたところで、幾つでも偽書が現れるほど、武田信玄や高坂弾正の思い出という本物は、生き生きとして、当時の人々の心に在った事を想えば、別段面白くもない話である。何時の間にか伝説を生み出していた鐔の魅力と伝説であって事実ではないという実証とは、何んの関係もない。こんな解り切った事に、歴史家は、案外迂闊なものなのだ。魅力に共感する私達の沈黙とは、発言の期を待っている伝説に外なるまい。

信家の鐔にぶら下っているのは、瓢簞で、金家の方の図柄は「野晒し」で、大変異ったもののようだが、両方に共通した何か一種明るい感じがあるのが面白い。髑髏は鉢巻をした蛸鮹のようで、「あら楽や」と歌っても、別段構わぬような風がある。

この時代の鐔の模様には、されこうべの他に五輪塔やら経文やらが多く見られるが、これを仏教思想の影響というような簡単な言葉で片附けてみても、Bどうも知識の遊戯に過ぎまいという不安を覚える。戦国武士達には、仏教は高い宗教思想でもなければ、難かしい形而上学でもなかったであろう。仏教は葬式の為にあるもの、と思っている今日の私達には、彼等の日常

生活に糧を与えていた仏教など考え難い。又、考えている限り、クウ(イ)バクたる問題だろう。だが、彼等の日用品にほどこされた、仏教的主題を持った装飾の姿を見ていると、私達は、何時の間にか、そういう彼等の感受性のなかに居るのである。

何時だったか、田辺尚雄氏に会って、平家琵琶の話になった時、平家琵琶ではないが、一つ非常に古い琵琶を聞かせてあげよう、と言われた。今でも、九州の或る処には、説教琵琶というものが遺っているそうで、地鎮の祭などで、琵琶を弾じながら、経文を誦する、それを、氏の音楽講座で、何日何時に放送するから、聞きなさい、と言われた。私は、伊豆の或る宿屋で、夜、ひとり、放送を聞いた。琵琶は数分で終って了ったが、非常な感動を受けた。文句は解らないが、経文の単調なバスの主調に、絶えず琵琶の(ウ)バンソウが鳴っているのだが、それは、勇壮と言ってもいいほど、男らしく明るく気持ちのよいものであった。これなら解る、と私は感じた。こういう音楽に乗って仏教思想は、学問などに用はない戦国の一般武士達の間に滲透したに違いない、と感じた。仏教を宗教だとか思想だとか呼んでいたのでは、容易に解って来ないものがある。室町期は時宗の最盛期であった。不明なところが多すぎるが、時宗は民衆の芸能と深い関係があった。乱世が来て、庶民的な宗教集団は、庶民とともに最も早く離散せざるを得なかったであろうが、沢山の遊行僧は、従軍僧として戦場に入り込んでいたであろう。彼等は戦うものの最期を見届け、これをその生国の人々に伝え、お札などを売りつけて、生計を立てていたかも知れない。そういう時に、あのような琵琶の音がしたかも知れない。金家の「野晒し」にも、そんな音が聞えるようである。

鉄鐔は、所謂「下剋上」の産物だが、長い伝統的文化の一時の中断なのだから、この新工芸の成長の速度は速かった。平和が来て、刀が腰の飾りになると、鐔は、金工家が腕を競う場所になった。そうなった鐔は、もう私の興味を惹かない。鐔の面白さは、鐔という生地の顔が化粧し始め、やがて、見事に生地を生かして見せるごく僅かの期間にある。その間の経過は、いかにも自然だが、化粧から鐔へ行く道はない。

鉄の地金に、鑿で文様を抜いた鐔を透鐔と言うが、この透というものが鐔の最初の化粧であり、彫や象嵌が発達しても、鐔の基本的な装飾たる事を止めない。刀匠や甲冑師は、ただ地金を丸く薄く固く鍛えれば足りたのだが、いつの間にか、星だとか花だとか或は鎌だとか斧だとか、日常、誰にでも親しい物の形が、文様となって現れて来た。地鉄を鍛えている人がそんな形を抜きたくなったのか、客の註文に答えたのか、そんな事は、決して解る筈がないという処が面白い。Cもし鉄に生があるなら、水をやれば、文様透は芽を出したであろう。装飾は、実用と手を握っている。透の美しさは、鐔の堅牢と軽快とを語り、これを保証しているところにある。様々な流派が出来て文様透がだんだん巧緻になっても、この基本の性質は失われない。又、この性質は、彫や象嵌の世界ででも、消極的にだが守られているのであり、彫でも象嵌でも、美しいと感ずるものは、必ず地金という素材の確かさを保証しているように思われる。戦がなくなり、地金の鍛えもどうでもよくなって来れば、鐔の装飾は、大地を奪われ、クウ(エ)ソな自由に転落する。名人芸も、これに救うに足りぬ。

先日、伊那にいる知人から、高遠城址の桜を見に来ないかと誘われた。実は、この原稿を書き始めると約束の日が来て了ったので出掛けたのである。高遠には、茅野から杖突峠を越えて行く道がある。峠の下に諏訪神社の上社がある。雪を残した八ヶ岳の方から、冷たい強い風が吹いて、神社はシン(オ)カンとしていた。境内の満開の桜も見る人はなかった。私は、高遠の桜の事や、あそこでは信玄の子供が討死したから、信玄の事など考えていたが、ふと神殿の後の森を見上げた。若芽を点々と出した大木の梢が、青空に網の目のように拡がっていた。その上を、白い鳥の群れが舞っていたが、枝には、近附いて見れば大壺ほどもあるかと思われる鳥の巣が、幾つも幾つもあるのに気附いた。なるほど、これは桜より余程見事だ、と見上げていたが、私には何の鳥やらわからない。社務所に、巫女姿の娘さんが顔を出したので、聞いてみたら、白鷺と五位鷺だと答えた。樹は何の樹だと訊ねたら、あれはただの樹だ、と言って大笑いした。私は飽かず眺めた。そのうちに、白鷺だか五位鷺だかは知らないが、一羽が、かなり低く下りて来て、頭上を舞った。両翼は強く張られて、風を捕え、黒い二本の脚は、身体に吸われたように、整然と折れている。嘴は延びて、硬い空気の層を割る。D私は鶴丸透の発生に立会う想いがした。

(小林秀雄「鐔」による)

(注)

1 鐔――日本刀で、柄や刀身の間にはさむ装具(次ページの図を参照)。

2 帯取にさげ佩いている――帯取(太刀を結び付けるひも)で腰からさげている。

3 打刀――相手に打ち当てて切りつける実戦用の刀。

4 標格――象徴(シンボル)。

5 甲冑師――かぶとやよろいなどの武具を作る職人。

6 信家――桃山時代の代表的な鐔工。金家も同じ。

7 写して貰った――この文章にはもともと写真が添えられていた。ただし、ここでは省略した。

8 井戸茶碗――朝鮮半島産の茶碗の一種。

9 節奏――リズム。

10 甲陽軍鑑――武田信玄・勝頼二代の事績、軍法などを記した、江戸時代初期の書物。

11 高坂弾正――高坂昌信(1527~1578)。武田家の家臣。「甲陽軍鑑」の元となった文書を遺したとされる。

12 野晒し――風雨にさらされた白骨。特に、されこうべ(頭骨)。

13 五輪塔――方・円・三角・半月・団の五つの形から成る塔。平安中期頃から供養塔・墓塔として用いた。

14 形而上学――物事の本質や存在の根本原理を探求する学問。

15 田辺尚雄――東洋音楽を研究した音楽学者(1883~1984)。

16 平家琵琶――「平家物語」を語るのに合わせて演奏する琵琶の音曲。

17 バス――低音の男声。

18 時宗――浄土教の一派。一遍(1229~1289)を開祖とする。

19 遊行僧――諸国を旅して修行・教化した僧。

20 象嵌――金属などの地に貝殻など別の材料をはめ込んで模様を作る技法。

21 鉄の地金のこと。

問1 傍線部(ア)~(オ)の漢字と同じ漢字を含むものを、次の各群の①~⑤のうちから、それぞれ一つずつ選べ。解答番号は( 1 )~( 5 )。

(ア)ドウリョウ ( 1 )

①若手のカンリョウ ②チリョウに専念する ③荷物をジュリョウする

④なだらかなキュウリョウ ⑤セイリョウな空気

(イ)クウバク ( 2 )

①他人にソクバクされる ②冗談にバクショウ ③サバクを歩く

④江戸にバクフを開く ⑤バクガトウを分解する

(ウ)バンソウ ( 3 )

①家族ドウハンで旅をする ②ハンカガイを歩く ③資材をハンニュウする

④見本品をハンプする ⑤著書がジュウハンされる

(エ)クウソ ( 4 )

①ソエンな間柄になる ②ソゼイ制度を見直す ③緊急のソチをとる

④被害の拡大をソシする ⑤美術館でソゾウを見る

(オ)シンカン ( 5 )

①証人をカンモンする ②規制をカンワする ③ユウカンな行為をたたえる

④勝利にカンキする ⑤広場はカンサンとしている

問2 傍線部A「日本人の鐔というものの見方も考え方も、まるで変って了った」とあるが、それはどういうことか。その説明として最も適当なものを、次の①~⑤のうちから一つ選べ。解答番号は( 6 )。

①鐔は応仁の大乱以前には富や権力を象徴する刀剣の拵の一部だったが、それ以後は命をかけた実戦のための有用性と、乱世においても自分を見失わずしたたかに生き抜くための精神性とが求められるようになったということ。

②鐔は応仁の大乱以前には特権階級の富や権力を象徴する日常品としての美しさを重視されていたが、それ以後は身分を問わず使用されるようになり、平俗な装飾品としての手ごろさが求められるようになったということ。

③鐔は応仁の大乱以前には実際に使われる可能性の少ない刀剣の一部としてあったが、それ以後は刀剣が乱世を生き抜くために必要な武器となったことで、手軽で生産性の高い簡素な形が鐔に求められるようになったということ。

④鐔は応仁の大乱以前には権威と品格とを表現する装具であったが、それ以後、専門の鐔工の登場によって強度が向上してくると、乱世において生命の安全を保証してくれるかのような安心感が求められるようになったということ。

⑤鐔は応仁の大乱以前には刀剣の拵の一部に過ぎないと軽視されていたが、乱世においては武器全体の評価を決定づけるものとして注目され、戦いの場で士気を鼓舞するような丈夫で力強い作りが求められるようになったということ。

問3 傍線部B「どうも知識の遊戯に過ぎまいという不安を覚える」とあるが、そこには筆者のどのような考えがあるか。最も適当なものを、次の①~⑤のうちから一つ選べ。解答番号は( 7 )。

①仏教を戦国武士達の日常生活の糧となっていた思想と見なすのは軽率というほかなく、彼等と仏教との関係を現代人が正しく理解するには、説教琵琶のような、当時滲透していた芸能に携わるのが最も良い手段であるという考え。

②この時代の鐔にほどこされた五輪塔や経文の意匠は、戦国武士達にとっての仏教が、ふだん現代人の感じているような暗く堅苦しいものではなく、むしろ知的な遊びに富むものであることを示すのではないかという考え。

③戦国武士達に仏教がどのように滲透していたかを正しく理解するには、文献から仏教思想を学ぶことに加えて、例えば説教琵琶を分析して当時の人々の感性を明らかにするような方法を重視すべきだという考え。

④この時代の鐔の文様に五輪塔や経文が多く用いられているからといって、鐔工や戦国武士達が仏教思想を理解していたとするのは、例えば仏教を葬式のためにあると決めつけるのと同じくらい浅はかな見方ではないかという考え。

⑤戦国武士達の日用品と仏教の関係を現代人がとらえるには、それを観念的に理解するのではなく、説教琵琶のような、当時の生活を反映した文化にじかに触れることで、その頃の人々の心を実感することが必要だという考え。

問4 傍線部C「もし鉄に生があるなら、水をやれば、文様透は芽を出したであろう。」とあるが、それはどういうことをたとえているか。最も適当なものを、次の①~⑤のうちから一つ選べ。解答番号は( 8 )。

①実用的な鐔を作るためには鉄が最も確かな素材であったので、いくつもの流派が出現することによって文様透の形状は様々に変化していっても、常に鉄のみがその地金であり続けたことをたとえている。

②刀剣を実戦で使用できるようにするために鐔の強度と軽さとを追求していく過程で、鉄という素材の質に見合った透がおのずと生み出され、日常的な物をかたどる美しい文様が出現したことをたとえている。

③乱世において武器として活用することができる刀剣の一部として鉄を鍛えていくうちに、長い伝統を反映して必然的に自然の美を表現するようになり、それが美しい文様の始原となったことをたとえている。

④「下剋上」の時代において地金を鍛える技術が進歩し、鐔の素材に巧緻な装飾をほどこすことができるようになったため、生命力をより力強く表現した文様が彫られるようになっていったことをたとえている。

⑤鐔が実用品として多く生産されるようになるにしたがって、刀匠や甲冑師といった人々の技量も上がり、日常的な物の形を写実的な文様として硬い地金に彫り抜くことが可能になったことをたとえている。

問5 傍線部D「私は鶴丸透の発生に立会う想いがした。」とあるが、その理由として最も適当なものを、次の①~⑤のうちから一つ選べ。解答番号は( 9 )。

①戦乱の悲劇が繰り返された土地の雰囲気を色濃くとどめる神社で、巣を守り続けてきた鳥の姿に、この世の無常を感じ、繊細な鶴をかたどった鶴丸透が当時の人々の心を象徴する文様として生まれたことが想像できたから。

②桜が咲きほこる神社の大樹に棲む鳥がいくつも巣をかけているさまを見て、武士達も太刀で身を守るだけでなく、鐔に鶴の文様を抜いた鶴丸透を彫るなどの工夫をこらし、優雅な文化を作ろうとしていたと感じられたから。

③神社の森で巣を守る鳥が警戒しながら飛びまわる姿を見ているうちに、生命を守ろうとしている生き物の本能に触発された金工家達が、翼を広げた鶴の対称的な形象の文様を彫る鶴丸透の構想を得たことに思い及んだから。

④参拝者もない神社に満開の桜が咲く華やかな時期に、大樹を根城とする一羽の鳥が巣を堅く守る様子を見て、討死した信玄の子供の不幸な境遇が連想され、鶴をかたどる鶴丸透に込められた親の強い願いに思い至ったから。

⑤満開の桜を見る者もいない神社でひたむきに巣を守って舞う鳥に出会い、生きるために常に緊張し続けるその姿態が力感ある美を体現していることに感銘を受け、鶴の文様を抜いた鶴丸透の出現を重ね見る思いがしたから。

問6 この文章の表現と構成について、次の(i)・(ii)の問いに答えよ。

(i) 波線部X「現代人が、言葉だけを辿って、思わせぶりな文句だとか、拙劣な歌だとか、と言ってみても意味がないのである。」と、波線部Y「だが、事実ではあるまいと言ったところで面白くもない事だ。」とに共通する表現上の特徴について最も適当なものを、次の①~④のうちから一つ選べ。解答番号は( 10 )。

①「言葉だけ」の「だけ」や「面白くも」の「も」のように、限定や強調の助詞により、問題点が何かを明確にして論じようとするところに表現上の特徴がある。

②「と言ってみても」や「と言ったところで」のように、議論しても仕方がないと、はぐらかしたうえで、自説を展開しようとするところに表現上の特徴がある。

③「意味がない」や「面白くもない」のように、一般的にありがちな見方を最初に打ち消してから、書き手独自の主張を推し進めるところに表現上の特徴がある。

④「思わせぶりな」や「拙劣な」、「事実ではあるまい」のように、消極的な評価表現によって、読み手に不安を抱かせようとするところに表現上の特徴がある。

(ii) この文章は、空白行によって四つの部分に分けられているが、その全体の構成のとらえ方として最も適当なものを、次の①~④のうちから一つ選べ。解答番号は( 11 )。

①この文章は、最初の部分が全体の主旨を表し、残りの三つの部分がそれに関する具体的な話題による説明という構成になっている。

②この文章は、四つの部分が順に起承転結という関係で結び付き、結論となる内容が最後の部分で示されるという構成になっている。

③この文章は、それぞれの部分の最後に、その部分の要点が示されていて、全体としてはそれらが並立するという構成になっている。

④この文章は、人間と文化に関する一般的な命題を、四つのそれぞれ異なる個別例によって論証するという構成になっている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます