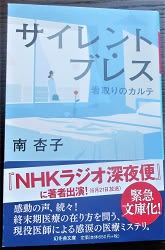

『サイレント・ブレス 看取りのカルテ』 (南杏子)

「静けさに満ちた日常の中で、穏やかな終末期を迎えることをイメージする言葉です」。サイレント・ブレスについて著者はこう説明する

大学病院勤務から訪問クリニックの医師となり、在宅医療、看取りの医療の大切さに気付いていく主人公・水戸倫子。6話の連作。

アメリカの精神科医キュプラ―・ロスに取材し、病気や死と向き合う人の心の動き、最終的に死を受け入れるに至るプロセスを基礎から解説した本を著した知守綾子。彼女は45歳、今、末期の乳がんを患っていた。

いざ自分の人生の終末に臨んでは、激しい悩みや苦しみに苛まれる。自分の人生はこれでよかったのかと、「魂の痛み」に見舞われる。「受容できない自分を受容し」、心の安寧を得るために彼女には臨床宗教師が寄り添っていた。「義妹には義妹の人生がある。自分の介護のために貴重な時間を使わせたくはない」。申し訳なさ、そして感謝。終末期を生きる綾子の姿が印象深く残った。

京都・西陣には、戦後間もない時期から地域に根差した診療活動に力を注がれた早川一光さんがいた。在宅医療の先駆者でもあった。訪問看護の立ち上げに関わり、往診に力を注いだ。「西陣の路地は病院の廊下や」と。

医師から患者に立場が変わった。老い、病んで初めて味わった「さみしい」という感情について語られていた。身体がどのように老いて行くかは知っていたが、心の奥深い所で常に流れている「さみしさ」を知ったときは驚き、動揺したという。想像さえしていなかった心の揺らぎだった、と。すべてをあるがままに受け入れられない。「ああ、こんなものか」と、2年かけて受容したそうだ。

身体が衰えるさみしさ、戸惑い。率直に口にされた言葉が長女のフリーライター・早川さくらさんを通し「こんなはずじゃなかった」としてまとめられ、新聞に連載されてきた(’16.1~’18.5)。患者の立場から聞くことができた貴重な言葉の数々があったこと、合わせて思い出す…。

氏は2018年6月2日、94歳で亡くなられた。

タイトルにかなり胸にくるものが

ありました。

祖父と母のまさに最後のブレスの

瞬間を未だ思い出します。

体が衰える寂しさは実感として

感じますね〜。寂しいです。

私も祖母と母をそばで看取りました。

祖母は自宅で療養しながら、最後少し寝付いたのですが、

日中母一人の大変さは後になって思い知るものでした。

私が「死」に触れた最初でした。

医師の立場から。一方では、医師から患者となって在宅ケアを受ける早川さんの言葉。

独り暮らしが増える現実。最後をどう生きるか。利用者本位ではないサービス…。いろいろ思いました、

「静けさに満ちた日常の中で、穏やかな終末期を迎える…」

そうした医療が受けられるのは理想ですが、我が身のこと、果たして、という思いも残ります。