栂尾・高山寺の裏参道に近い市営駐車場からは30分ほどだった。杉が両側に林立して迫る細いくねくねとした山間部の道を抜けた、静かな里に常照皇寺はあった。心浮き立つ桜の時季でもなく、訪れる人もまばらになった初冬の今こそ、静かに気持ちを内に向かわせてくれるものがある。雪が降る前に、年内にという思いで訪ねてみた。

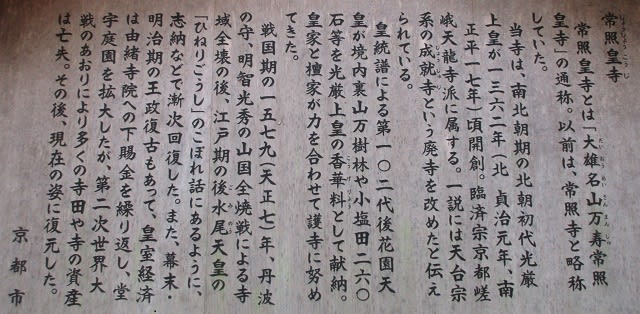

「京都の西北、周山の山国に、常照皇寺というお寺がある」の一文に始まる「桜の寺」と題したエッセイで、白洲正子は南北朝時代の動乱の中に生き続けた光厳天皇の生涯に思いを寄せられていた。(『かくれ里』収)

山門をくぐり勅額門、さらに苔むした石段の上に勅使門が建つ。その左手の書院に参拝の受付があったが、声をかけてもどなたの姿もない。無人でも志納金として300円から500円をお願いしますという趣旨の紙が小箱の前に貼られてあり、朱印は200円ともあった。さていくらをと思いながら500円玉を収めた。ふたもない箱の中には既に500円玉1つと、100円玉で3人分ほどが入れてあった。

一重と八重が、一枝に咲くという「御車返の桜」、御所より株分けした「左近の桜」、国の天然記念物に指定されている「九重桜」の名木があるが、「この三本の桜で常照皇寺の庭は成り立っているのである」(「桜の寺」)。ここの桜は、水上勉の『櫻守』にも登場してくる。

方丈の板戸が雨風に晒され、かなり傷んでみえたが、方丈から白壁の映える開山堂への渡り廊下の上部には菊のご紋章が3つ、陽を受け輝きを放っていた。

境内を見下ろせる裏山の山国陵から、光厳帝は四季の移りを眺めておられるか。

武力を持った武家の事情に左右され続けたが、自らの意志で仏門に入り、高野山、吉野と足を延ばし諸国行脚ののちに山国の無住の廃寺を庵として籠られたという。いくつもの峠を越えてたどり着いた山国の地で、葬式も死後の法事も仏事も要らぬと遺言し生涯を終えられている。

村人に慕われて、「悲しみに満ちていても、結果としては幸福であった」と「桜の寺」には綴られる。

北山杉が柱として使えるようになるにはほぼ35年ほどもかかるという。少し前に、大原の地だったと思うが、林業に携わる暮らしを紹介したドキュメンタリ―番組があった。祖父の木を伐り、父の木を育て、孫のための木を植える。長い時間をかけた世襲の営みが、この周山街道沿いの集落にもあるのだ。

1時間ほどゆっくりして、帰り際にも幾度も声をかけてみたが、やはり誰も出てきてはくれない。どこもかしこもすべて開け放たれている。

紳士用の黒の革靴が一足、薄くほこりをかぶって下駄箱に置かれてあった。誰のもの?