門前で休館日とわかって落胆したのはこれで2回目。しかもなんと2回とも同じ場所である。

リニューアルされた泉屋博古館。

行ったことがないという友人の要望もあって10日以上前から約束していた。通常は月曜日が休館だが5日はGW中で開館され、その代休ともいう日にあたるのだった。アタマまわらんかったよー。

当てが外れて「まあ、どうしよう?」と閉まったままの門扉の前で二人…。哲学の道を歩きたいという彼女の希望に沿って歩きだした。

途中、大豊神社、

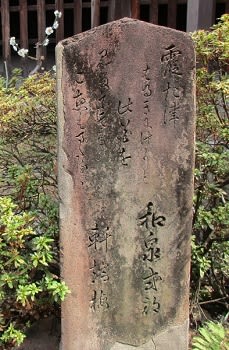

法然院と立ち寄り、

銀閣寺へ。

彼女、銀閣寺は知らないという。法然院も初めてだった。もちろん神社も。

大阪N市で育ち、大学時代は京都で過ごしたというのに? 金閣寺も行ったことないと聞いて二重に驚いた。

20年を超えるお付き合いがあるのに、知らないことはあるものだ。ちょっとおかしくもあった。

その彼女が「銀閣寺に寄って行こう」と言う。

「あまりオモシロクナイヨー」と私は引き気味だった。

「でもせっかくここまで来たんだから」「そうだね、私も久しぶりだから入ろうか」

「えっ!? お金いるの」ときたわ。しばし考えたのか、外国人ばかりが目立つ列に並んだ。

ひっきりなしに賞賛の言葉をつぶやき、東側の小高くなった月待山の石段をハア、ハアと口にして登っていく。

中腹からの眺めは西に向かってひらけている。

「あれは吉田山でしょ。今年節分のときに来たのよ」

眼下には白砂を平面に盛った銀紗灘(ぎんしゃだん)のある小さな境内と、銀閣が見える。

金閣に倣って、もし銀箔が貼られていたら、今とは異なる趣だったろう。良かったねえと、銀箔のない漆塗りを讃えていた。

「義政もここに立ち、西の空を朱に染めながら沈んでいく夕日の輝きのなかに浄土を見ていたのだろうか」(『百時巡礼 京都Ⅰ』五木寛之)

銀閣寺を訪ねた折の文章はこう結ばれている。

この2カ月、97歳の実母、夫、姪っ子と次々と思わぬ事故、入院ごとが続き、気力体力限界近くをこらえてきたのを知っている。

ストレス太りだと嘆きつつもランチをおいしく味えたようだし、楽しい散策になったと喜ばれた。気分転換になったら何よりと思う。

休館でよかったのかもしれない。

リニューアルされた泉屋博古館。

行ったことがないという友人の要望もあって10日以上前から約束していた。通常は月曜日が休館だが5日はGW中で開館され、その代休ともいう日にあたるのだった。アタマまわらんかったよー。

当てが外れて「まあ、どうしよう?」と閉まったままの門扉の前で二人…。哲学の道を歩きたいという彼女の希望に沿って歩きだした。

途中、大豊神社、

法然院と立ち寄り、

銀閣寺へ。

彼女、銀閣寺は知らないという。法然院も初めてだった。もちろん神社も。

大阪N市で育ち、大学時代は京都で過ごしたというのに? 金閣寺も行ったことないと聞いて二重に驚いた。

20年を超えるお付き合いがあるのに、知らないことはあるものだ。ちょっとおかしくもあった。

その彼女が「銀閣寺に寄って行こう」と言う。

「あまりオモシロクナイヨー」と私は引き気味だった。

「でもせっかくここまで来たんだから」「そうだね、私も久しぶりだから入ろうか」

「えっ!? お金いるの」ときたわ。しばし考えたのか、外国人ばかりが目立つ列に並んだ。

ひっきりなしに賞賛の言葉をつぶやき、東側の小高くなった月待山の石段をハア、ハアと口にして登っていく。

中腹からの眺めは西に向かってひらけている。

「あれは吉田山でしょ。今年節分のときに来たのよ」

眼下には白砂を平面に盛った銀紗灘(ぎんしゃだん)のある小さな境内と、銀閣が見える。

金閣に倣って、もし銀箔が貼られていたら、今とは異なる趣だったろう。良かったねえと、銀箔のない漆塗りを讃えていた。

「義政もここに立ち、西の空を朱に染めながら沈んでいく夕日の輝きのなかに浄土を見ていたのだろうか」(『百時巡礼 京都Ⅰ』五木寛之)

銀閣寺を訪ねた折の文章はこう結ばれている。

この2カ月、97歳の実母、夫、姪っ子と次々と思わぬ事故、入院ごとが続き、気力体力限界近くをこらえてきたのを知っている。

ストレス太りだと嘆きつつもランチをおいしく味えたようだし、楽しい散策になったと喜ばれた。気分転換になったら何よりと思う。

休館でよかったのかもしれない。

(←808段の始まり 2013.5.3)

(←808段の始まり 2013.5.3)